Второй закон Кирхгофа

Господа, всем привет!

Сегодня мы рассмотрим второй закон Кирхгофа. Он чуть сложнее, чем первый закон Кирхгофа, который мы уже рассматривали ранее, поэтому я сперва дам общую формулировку, а потом мы постараемся аккуратно разобраться во всем этом деле.

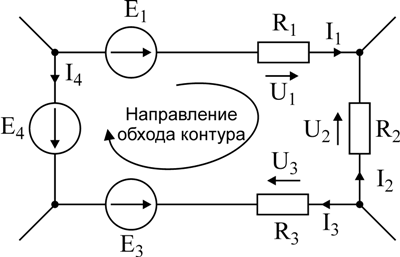

Итак, второй закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях контура. Может быть сложновато для восприятия, если вы читаете это в первый раз, не спорю. Но сейчас попробуем разобраться более детально во всем этом. Для начала давайте определим, что же такое контур электрической цепи, где эти самые ЭДС действуют. Пожалуй, это тот случай, когда проще нарисовать картинку, чем объяснять словами. Взглянем на рисунок 1.

Рисунок 1 – Контура в схеме

На нем мы можем видеть три контура: я обозначил их красным, оранжевым и синим цветами. То есть контур – это некоторая замкнутая часть электрической цепи, состоящая из нескольких ветвей.

То есть что говорит второй закон Кирхгофа? У нас есть большая и сложная электрическая схема. В ней много различных контуров. Будем рассматривать подробно один из этих контуров, любой на выбор. И вот если мы в этом контуре сложим ЭДС всех источников, какие там есть, то их сумма будет равна сумме падений напряжения на всех сопротивлениях этого контура. И это верно для любого контура в нашей схеме. Довольно интересный факт. И если про первый закон Кирхгофа можно говорить, что он интуитивно очевиден, то здесь, вообще говоря, это не совсем так. А поскольку он не очевиден на первый взгляд, тем больше поводов показать его верность математически.

Господа, прошу обратить внимание на рисунок 2. На нем изображен один из контуров какой-то сложной электрической схемы.

Рисунок 2 – Контур схемы

Почему он именно такой, можете вы спросить? Да просто так! Я рисовал его так, как подскажет фантазия в тот момент. Вы можете смело заявить, что ваша фантазия лучше и нарисовать какой-либо другой контур с другими компонентами. Потом повторите все действия, которые я буду производить над этим контуром, и в конечном счете у вас должен получиться точно такой же результат, как и у меня.

Первым делом давайте зададимся направлением обхода контура. Это некоторое направление в контуре, которое мы принимаем за положительное. Можно в какой-то степени назвать это аналогом осей координат в математике. Направление обхода контура у нас по часовой стрелке, и я показал его синей стрелочкой на рисунке 2.

Следующим шагом нам надо расставить предполагаемое направление токов в каждой ветви. Тут опять же все целиком отдается вашей фантазии. На данном этапе можно рисовать любое направление токов. Если мы угадали – отлично, если нет – в конце всех расчетов получим ток с другим знаком. Я расставил на рисунке 2 все токи черными стрелками и рядом с ними подписал их величины (I1…I4).

А теперь внимание, господа. Пришло время вспомнить то выражение, ради получения которого я написал предыдущую статью. На всякий случай, если вдруг кто забыл, напоминаю его

Оно означает, что если потенциалы на концах ветви равны φ1 и φ2, то их разность равна ЭДС источника в ветви минус произведение тока в ветви на сопротивление в ветви.

Применим это выражение для каждой ветви нашего контура, изображенного на рисунке 2. Поскольку у нас в контуре четыре ветви, то всего мы получим четыре уравнения. Резонный вопрос – а как быть со знаками при записи этих уравнений? Правила тут два.

- Если направление работы источника напряжения совпадает с направлением обхода контура, то берем его со знаком плюс. Если не совпадает – со знаком минус. Совсем просто: если стрелка в источнике напряжения совпадает со стрелкой обхода, то

- Если направление тока, которое мы сами выбрали чуть раньше, совпадает с направлением обхода, то в нашем уравнении перед произведением тока на сопротивление так и остается знак минус. Если они направлены в разные стороны, то знак минус меняем на плюс.

Пользуясь этими простыми правилами, запишем уравнения для каждой ветви.

Очевидно, что если в цепи нет источника ЭДС, то у нас не будет первого слагаемого в правой части. А если нет сопротивления, то не будет второго слагаемого в правой части. Собственно, это и видно из составленных уравнений.

Господа, надеюсь вы помните, что с уравнениями в одной системе можно творить всякие интересные штуки? Например, можно все их сложить между собой (правые и левые части). Легко заметить, что при сложении всех этих четырех уравнений в левой части будет нолик, то есть все потенциалы волшебным образом самоликвидируются. Сделаем это! Получим

А теперь давайте перенесем все слагаемые с ЭДС в одну сторону, а с током и сопротивлением – в другую. Имеем

А имеем мы, собственно, второй закон Кирхгофа. Все честно, как я и писал в начале – алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях контура. Надеюсь, господа, после статьи про закон Ома у вас не возникает вопросов, почему произведение тока на сопротивление – это падение напряжения на сопротивлении? Если возникает – срочно, очень срочно, прямо сейчас пройдитесь по этой ссылке и разрешите эти вопросы!

А что же все-таки тут понимается под словом алгебраическая сумма? Это словосочетание нам уже встречалось. Это значит, что складывать надо с учетом знака. А как выбирать правильно этот самый знак? Господа, взгляните еще разок на рисунок 2. Там у нас задано направление обхода контура и направление токов. Все это мы выбирали (я бы даже сказал придумывали) сами. Ну и направление работы источника еще видно по его графическому изображению.

Так вот, если направление работы источника ЭДС совпадает с направлением обхода контура, то мы ему приписываем знак плюс, а если не совпадает – минус. Аналогично и для правой части. Если направление тока совпадет с направлением обхода, то мы пишем произведение тока на сопротивление со знаком плюс. Иначе – со знаком минус.

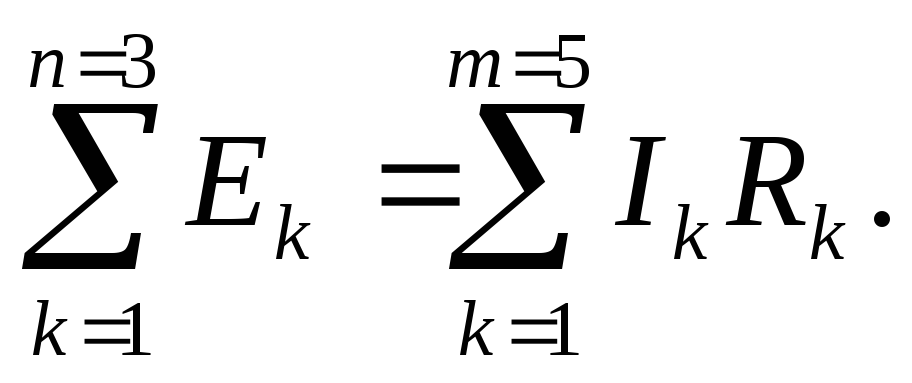

Специально для труЪ-математиков привожу запись второго закона Кирхгофа с использованием хитрых значков суммирования. Вне всякого сомнения, если вы будете использовать эту запись, то произведете впечатление человека, который шарит в теме!

Здесь у нас N источников c ЭДС Ei и M ветвей с сопротивлениями Rj и токами Ij. Разумеется, суммирование идет все так же с учетом знаков.

Может возникнуть резонный вопрос: «Как же так? Получается, я сам все придумываю: и направление обхода, и направление токов и это значит, что знак может получиться любой. Поверну стрелку тока в другую сторону и сразу знак у слагаемого поменяется! Но ведь в реальной схеме токи всегда текут в своем направлении вне зависимости от того, что я там нарисую на листочке! Какое-то противоречие!» Господа, вопрос весьма справедливый. Но предлагаю разобраться в нем в следующей статье. Сохраним некоторую интригу на текущий момент, как принято во всяких этих сериальчиках . А сейчас – спасибо, что прочитали статью, огромной вам всем удачи, и пока!

Вступайте в нашу группу Вконтакте

Вопросы и предложения админу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Второй закон Кирхгофа, теория и примеры

Большое количество электрических цепей на практике являются сложными. Однако в цепь любого уровня сложности имеет элементы двух простейших видов. Это узлы и замкнутые контуры. Узел – это любая точка разветвления цепи, в которой сошлось три или более проводников, по которым текут токи.

Второе правило (закон) Кирхгофа является следствием обобщенного закона Ома. Так, если в изолированной замкнутой цепи есть один источник ЭДС, то сила тока в цепи будет такой, что сумма падения напряжения на внешнем сопротивлении и внутреннем сопротивлении источника будет равна сторонней ЭДС источника. Если источников ЭДС несколько, то берут их алгебраическую сумму. Знак ЭДС выбирается положительным, если при движении по контуру в положительном направлении первым встречается отрицательный полюс источника. (За положительное направление обхода контура принимают направление обхода цепи либо по часовой стрелке, либо против нее).

Формулировка второго закона Кирхгофа

Произведение алгебраической величины силы тока (I) на сумму вешних и внутренних сопротивлений всех участков замкнутого контура равно сумме алгебраических значений сторонних ЭДС () рассматриваемого контура:

Каждое произведение определяет разность потенциалов, которая существовала бы между концами соответствующего участка, если бы ЭДС в нем была равно нулю. Величину называют падением напряжения, которое вызывается током.

Второй закон Кирхгофа иногда формулируют следующим образом:

Для замкнутого контура сумма падений напряжения есть сума ЭДС в рассматриваемом контуре.

Правила Кирхгофа служат для того, чтобы составить систему уравнений, позволяющих найти силу тока для сложной цепи. Направление положительного обхода выбирают для всех контуров одинаковым. При составлении уравнений, используя правила Кирхгофа необходимо внимательно следить за расстановкой знаков токов и ЭДС.

Система уравнений, которая получается при использовании первого и второго закона Кирхгофа является полной и дает возможность отыскать все токи. При составлении уравнений, используя правила Кирхгофа, надо следить за тем, чтобы новое уравнение имело хотя бы одну величину, которая еще не вошла в предыдущие уравнения. Кроме того, необходимо, чтобы система уравнений имела число уравнений равное количеству неизвестных.

Второй закон Кирхгофа следует из того, что электрическое напряжение по замкнутому контуру равно нулю, то есть это правило является следствием основного свойства электростатического поля, которое заключается в том, что работа поля при движении заряда по замкнутой траектории равна нулю.

Примеры решения задач

1.2. Законы Кирхгофа

Ранее были рассмотрены законы Ома для участка цепи и замкнутой цепи с одним источников э.д.с.

Сложная электрическая цепь, содержащая несколько источников э.д.с. и замкнутых контуров, не может быть рассчитана только с использованием законов Ома. Рассчитать и проанализировать сложную цепь можно с помощью двух законов Кирхгофа (сам Кирхгоф и некоторые современные специалисты называют эти законы «правилами», поскольку они являются следствием закона сохранения энергии применительно к электрическим цепям).

Для понимания формулировок и использования этих законов необходимо напомнить основные термины, относящиеся к электрическим цепям.

Электрическая цепь – это совокупность элементов, создающих пути для протекания электрических токов. Основными элементами электрической цепи являютсяисточники электроэнергии, преобразующие механическую, химическую и другие виды энергии в электрическую, иприемники, преобразующие электрическую энергию в другие виды: тепловую (резисторы), механическую (электродвигатели), химическую (зарядка аккумуляторов) и др. Кроме источников и приемников, элементами электрической цепи являются соединительные провода, электроизмерительные приборы, коммутирующие (переключающие) устройства, аппаратура защиты, автоматики и др.

Электрический узел – это часть электрической цепи, в которой сходится не менее трех ветвей (токов).

Ветвь–участок цепи между двумя узлами, на всем протяжении которого ток один и тот же.

Контур–замкнутая часть схемы, которая представляет собой неразветвленную цепь, если отключить все не входящие в нее ветви.

Первый закон Кирхгофа

На рисунке 5 показан электрический узел, в котором сходятся n= 5 ветвей с токами, часть из которых направлены к узлу, а часть – от него.

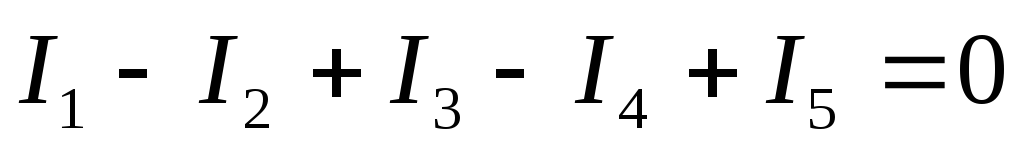

Первый закон Кирхгофав первой редакции читается следующим образом:алгебраическая сумма токов в узле равна нулю, то есть

(8)

. В уравнении (8) токи, направленные к узлу,

подставляют обычно со знаком «+», а от

узла – со знаком «»

(можно и наоборот).

уравнении (8) токи, направленные к узлу,

подставляют обычно со знаком «+», а от

узла – со знаком «»

(можно и наоборот).

Применительно к узлу, показанному на рисунке 5, равенство (8) записывается в свернутом виде:

или в развернутом:

.

.

Е

(9)

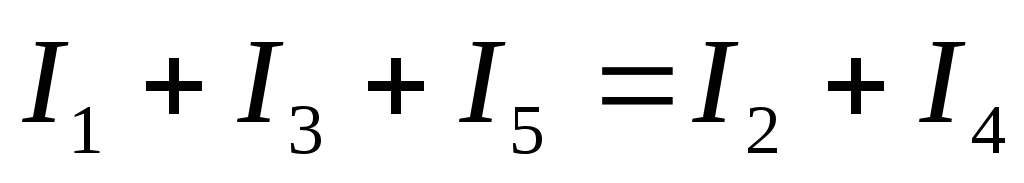

сли перенести в последнем равенстве отрицательные токи в правую часть, то получим:  .

.

Из равенства (9) вытекает вторая редакция первого закона Кирхгофа:

Сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла.

Справедливость первого закона Кирхгофа можно подтвердить рассуждением «от противного». Если предположить, что в узел в каждый момент времени притекает больше зарядов, чем вытекает (или наоборот), то электрические потенциалы узлов все время будут изменяться, а, следовательно, будет изменяться и распределение токов в элементах схемы, что практически не наблюдается и противоречит здравому смыслу.

Второй закон Кирхгофа

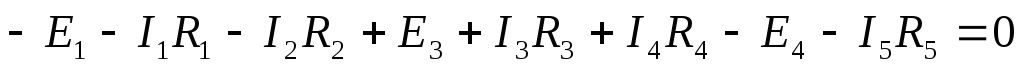

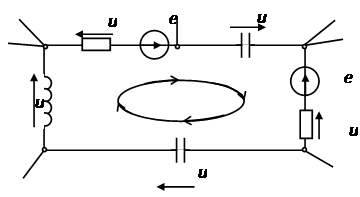

На рисунке 6 показана часть сложной электрической цепи в виде замкнутого контура, состоящего из m= 5 ветвей и содержащегоn= 3 источников э.д.с.

Второй закон Кирхгофачитается следующим образом:в замкнутом электрическом контуре алгебраическая сумма напряжений равна нулю (первая редакция).

В этой формулировке следует различать напряжение как падение напряжения, создаваемое током Ik k-той ветви в сопротивлении Rk этой ветви, и напряжение источника ЭДС, которое равно величине этой ЭДС, но направлено (как разность электрических потенциалов внутри источника) от положительного зажима к отрицательному, то есть встречно с направлением ЭДС.

В показанном на рисунке 6 контуре токи ветвей создают падения напряженияIkRk, которые при заданном направлении обхода берутся со знаком «+», если направление токаIkсовпадает с направлением обхода, и со знаком «», если направление тока встречно с направлением обхода. Что касается напряжений (разностей потенциалов) на зажимах источников ЭДС Еk, то необходимо учитывать, что потенциал на положительном зажиме источника выше, чем на входном, а величина этихнапряжений(а непадений напряжений!) равна по абсолютному значению соответствующей э.д.с. Еk. С учетом этогонапряжение источникаберется со знаком «», если направление э.д.с. совпадает с направлением обхода, и со знаком «+», если направление обхода направлено встречно с направлением э.д.с.

Рис. 6

П

(10)

рименительно к контуру (рис. 6), согласно приведенной выше формулировке второго закона Кирхгофа, можно записать:

П

(10а)

еренесем напряжения источников э.д.с. в правую часть равенства (10):

В правой части равенства (10а) оказалась алгебраическая сумма э.д.с., а не напряжений источников. В результате получается вторая редакция второго закона Кирхгофа: в замкнутом контуре алгебраическая сумма э.д.с. равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях, образующих этот замкнутый контур, то есть:

(11)

Применительно к контуру (рс. 6) равенство (11) примет вид

(11а)

В такой формулировке, где напряжения источников заменены на э.д.с. источников, при обходе контура э.д.с. берется со знаком «+», если она совпадает с направлением обхода, и со знаком «-», если она действует встречно (как это следует из равенства (10а)).

Вторая формулировка закона Кирхгофа (10а) и (11) получила наибольшее применение на практике по сравнению с первой (10).

Занятие 20. Законы Кирхгофа

а) Первый закон Кирхгофа

В любом узле электрической цепи алгебраическая сумма токов равна нулю

где m– число ветвей подключенных к узлу.

При записи уравнений по первому закону Кирхгофа токи, направленные к узлу, берут со знаком «плюс», а токи, направленные от узла – со знаком «минус».

Например, для узла а :

I — I1 — I2 = 0.

Рис.20.1. Токи в узле электрической цепи

б) Второй закон Кирхгофа

В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений на всех его участках

где n– число источников ЭДС в контуре;m– число элементов с сопротивлениемRк в контуре;Uк = RкIк– напряжение или падение напряжения на к-мэлементе контура.

Для заданной схемы запишем уравнение по второму закону Кирхгофа:

E = UR + U1.

Если в электрической цепи включены источники напряжений, то второй закон Кирхгофа формулируется в следующем виде:

алгебраическая сумма напряжений на всех элементах контура, включая источники ЭДС равна нулю

При записи уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо:

задать условные положительные направления ЭДС, токов и напряжений;

выбрать направление обхода контура, для которого записывается уравнение;

записать уравнение, пользуясь одной из формулировок второго закона Кирхгофа, причем слагаемые, входящие в уравнение, берут со знаком «плюс», если их условные положительные направления совпадают с обходом контура, и со знаком «минус», если они противоположны.

Запишем уравнения по II закону Кирхгофа для контуров электрической заданной схемы:

контур I: E = RI + R1I1 + r0I,

контур II: R1I1 + R2I2 = 0,

контур III: E = RI + R2I2 + r0I.

Занятие 21 Способы соединения сопротивлений и расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи

Сопротивления в электрических цепях могут быть соединены последовательно, параллельно, по смешанной схеме и по схемам «звезда», «треугольник».

Расчет сложной схемы упрощается, если сопротивления в этой схеме заменяются одним эквивалентным сопротивлением Rэкв,и вся схема представляется в виде схемы , представленной на рисунке, гдеR=Rэкв, а расчет токов и напряжений производится с помощью законов Ома и Кирхгофа.

а) Электрическая цепь с последовательным соединением элементов

Рис.21.1. Последовательное соединение элементов цепи

Последовательным называют такое соединение элементов цепи, при котором во всех включенных в цепь элементах возникает один и тот же ток I

При последовательном соединении элементов цепи общее эквивалентное сопротивление цепи равно арифметической сумме сопротивлений отдельных участков.

Следовательно, цепь с любым числом последовательно включенных сопротивлений можно заменить простой цепью с одним эквивалентным сопротивлением Rэкв.

Для заданной схемы: Rэкв = R1 + R2 + R3.

В общем случае

Общее сопротивление такой цепи равно:

R общ = R1+ R2+ ….. + Rn

Напряжения в такой цепи равны:

Uобщ = U1+ U2+ ….. + Un

Токи в такой цепи равны:

I общ = I1= I2= ……= In

б) Электрическая цепь с параллельным соединением элементов

Параллельным соединением резисторов называется такое соединение, при котором начала всех резисторов соединены в одну общую точку, концы резисторов соединены в другую общую точку.

Эти точки называются узловыми точками или узлами.

Линии цепи между двумя узловыми точками называются ветвями.

Рис.21.2. Параллельное соединение резисторов

Общее сопротивление такой цепи равно:

Для двух резисторов:

Напряжения в такой цепи равны:

Uобщ = U1= U2= …..= Un

Токи в такой цепи равны:

I общ = I1+ I2 +…..+ In

в) Электрическая цепь со смешанным соединением элементов

В схемах со смешанным соединением резисторов имеются элементы как последовательного, так и параллельного соединения . (например : см.рис.20..3)

Рис.21. 3. Пример смешанного соединения.

При расчете схем со смешанным соединением необходимо учитывать формат схемы, т.е. каким образом соединены резисторы между собой. Для каждой схемы необходимо составлять свою систему уравнений.

Методика расчета схем смешанного соединения резисторов следующая:

определить наличие и количество контуров с параллельно соединенными резисторами;

определить величину эквивалентного сопротивления каждого из данных контуров;

найти сумму значений эквивалентных сопротивлений и сопротивлений последовательно соединенных резисторов.

Например, имеем схему из трех резисторов. в которой два резистора R1 иR2 включены параллельно, а к ним последовательно подсоединены два резистораR3 иR4.

Расчет произведем следующим образом:

Определим эквивалентное сопротивление контура из параллельно соединенных резисторов:

Определим общее сопротивление всей цепи:

Rобщ = Rэкв + R3 + R4

г) Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи

Потенциальная диаграмма– график распределения потенциалов вдоль любого участка цепи или контура.

При этом по оси абсцисс откладывается сопротивление участков цепи, а по оси ординат – потенциалы между этими участками.

Возьмем цепь (см. рис.21.4)

Рис.21.4 Электрическая схема Рис.21.5. Потенциальная диаграмма цепи

2. Второй закон Кирхгофа | 5. Схемы делителей и законы Кирхгофа | Часть1

2. Второй закон Кирхгофа

Второй закон Кирхгофа

Давайте посмотрим на нашу последовательную схему с другой стороны. На этот раз мы пронумеруем все точки схемы, чтобы к ним можно было привязать напряжения:

Если мы подключим вольтметр к точкам 1 и 2 (красный щуп к точке 2, а черный — к точке 1), то он зарегистрирует напряжение +45 В. Обычно дисплей цифрового электроизмерительного прибора знак «+» не показывает, но так как в рамках нашей статьи полярность напряжения имеет очень важное значение, мы будем показывать положительные числа с этим знаком:

Когда рядом с напряжением указываются два символа (символы «2-1» в обозначении U2-1), это означает, что напряжение в первой точке (2) измеряется по отношению ко второй точке (1). Напряжение обозначенное как «Ucd» скажет нам о том, что красный щуп измерительного прибора подсоединяется к точке «с», а черный — к точке «d», то есть это напряжение измеряется в точке «c» относительно точки «d»:

Если мы теперь возьмем тот же самый вольтметр и измерим напряжения на каждом резисторе цепи, обходя ее по часовой стрелке (подсоединяя при этом красный щуп к первой точке, а черный — ко второй), то получим следующие показания:

Ранее вы познакомились с одним из принципов последовательной цепи, который гласит что общее напряжение такой цепи складывается из напряжений ее отдельных участков. Но, если при измерении напряжения мы будем учитывать его полярность (математический знак), то пред нами откроется новый аспект этого принципа — суммарное напряжение цепи будет равно нулю:

Этот принцип известен как Второй Закон Кирхгофа или Закон напряжений Кирхгофа (открыт в 1847 году немецким физиком Густавом Кирхгофом), и гласит он следующее:

«Алгебраическая сумма всех напряжений любой замкнутой цепи должна равняться нулю»

Здесь под словом «алгебраическая» понимается учет математического знака (полярности) напряжения, а под словом «замкнутой цепи» — понимается последовательный путь, проложенный вокруг этой цепи из одной ее точки к другим точкам, и обратно к первой точке. В приведенном выше примере замкнутая цепь сформирована последовательностью точек 1-2-3-4-1. Не имеет абсолютно никакого значения с какой точки мы начнем и в каком направлении мы будем двигаться; сумма напряжений все равно будет равняться нулю. В качестве еще одного примера можно подсчитать напряжение в последовательности точек 3-2-1-4-3 этой же схемы:

Все это будет более понятно, если перерисовать нашу последовательную цепь таким образом, чтобы все ее компоненты находились на одной линии:

Перед вами все та же последовательная цепь, только ее компоненты расположены иным способом. Обратите внимание на полярность напряжений резисторов относительно батареи: напряжение последней отрицательно слева и положительно справа, тогда как напряжения на всех резисторах ориентированы в другую сторону (положительны слева и отрицательны справа). Различия в полярности обусловлены тем, что резисторы сопротивляются потоку электронов, производимому батареей.

На следующем рисунке вы можете увидеть показания цифровых вольтметров на каждом компоненте этой цепи:

Если мы произведем замеры напряжения на группах компонентов, начиная с левой стороны цепи (с резистора R1), то увидим, что напряжения складываются алгебраически (к нулевому результату):

То, что напряжения последовательной цепи складываются, является очевидным фактом, и в этом сложении очень важную роль играет полярность напряжения. Измеряя напряжение на резисторах R1, R1—R2, R1—R2—R3 (символ двойного тире «—» используется для того, чтобы показать последовательное соединение между резисторами R1, R2, и R3) мы видим, что его величина (хоть и отрицательная) последовательно увеличивается от начальной точки к каждому последующему резистору. Такое увеличение является следствием одинаковой ориентации (полярности) напряжения на всех резисторах («+» слева, «-» справа). Сумма напряжений на резисторах R1, R2, и R3 нашей схемы будет равна 45 вольт, что аналогично напряжению на выводах батареи, за тем исключением, что полярность батареи («-» слева, «+» справа) противоположна полярности суммарного напряжения резисторов. Таким образом, общее напряжение на всей линейке компонентов схемы будет равно нулю (45В + (-45В) = 0).

Полученное в результате суммирования итоговое напряжение, величиной 0 вольт, вполне закономерно. Посмотрев на схему можно увидеть, что ее крайняя левая точка (точка № 2 слева от резистора R1) непосредственно связана с крайней правой точкой (точкой № 2 справа от батареи). Поскольку непосредственно связанные точки являются электрически общими по отношению друг к другу, напряжение между ними должно быть равно нулю.

Второй закон Кирхгофа будет работать не только на последовательной конфигурации цепи, но и на любой другой. Посмотрите как он работает на следующей параллельной цепи:

В параллельной цепи, как вы знаете, напряжение на каждом резисторе равно напряжению батареи, которое в нашем случае составляет 6 вольт. Подсчитав напряжение в последовательности точек 2-3-4-5-6-7-2, мы получим:

Обратите внимание, суммарное напряжение мы обозначили как U2-2. А обозначили мы его так из за того, что начали измерения в точке 2, и закончили в этой же точке. Алгебраическая сумма напряжений в этом случае будет равна напряжению между точками 2-2, которое конечно-же равно нулю.

Тот факт, что эта цепь параллельная а не последовательная, никак не влияет на справедливость второго закона Кирхгофа. Любая схема вообще может быть «черным ящиком», а ее конфигурация может быть полностью скрыта от нашего взгляда. При этом, если контрольные точки этой схемы будут открыты, то замеры напряжения между ними подтвердят верность данного закона:

Попробуйте в вышеприведенной схеме измерить напряжения любой последовательностью шагов между любыми ее точками (возвращаясь при этом в исходную точку), и вы увидите, что алгебраическая сумма напряжений всегда равна нулю.

Последовательность точек, к которой можно применить закон, не обязательно должна соответствовать реальному потоку электронов. Единственным условием, которое необходимо выполнить, является то, что последовательность должна начинаться и заканчиваться в одной точке цепи, при этом полярность при проведении замеров должна неукоснительно соблюдаться. Давайте рассмотрим абсурдный пример, замерив напряжения в последовательности точек 2-3-6-3-2 этой же цепи:

Второй закон Кирхгофа можно использовать для определения неизвестного напряжения сложной цепи, в которой остальные напряжения выбранной последовательности точек известны. Возьмем в качестве примера следующую сложную цепь (представляющую две последовательные цепи, основания которых соединены проводом):

Для упрощения задачи мы опустим значения сопротивлений, оставив только значения напряжений на каждом резисторе. Так как две изображенные на рисунке последовательные схемы имеют общий провод (провод 7-8-9-10), у нас появляется возможность измерить между ними напряжение. Если мы хотим определить напряжение между точками 4 и 3, то его нужно подставить в уравнение Второго закона Кирхгофа как неизвестное:

В ходе измерения напряжений в последовательности точек 3-4-9-8-3 мы записывали числа так, как их отображал цифровой вольтметр. При этом красный щуп прибора подсоединялся к первой точке, а черный — ко второй. Таким образом, напряжение от точки 9 до точки 4 оказалось положительным +12 вольт, так как красный щуп подключался к точке 9, а черный — к точке 4. Напряжение от точки 3 до точки 8 так же положительно + 20 вольт (красный щуп к точке 3, черный — к точке 8). И напряжение от точки 8 до точки 9 имеет нулевое значение, потому что эти две точки являются электрически общими.

Итак, окончательным ответом для напряжения от точки 4 до точки 3 будет -32 вольта. Именно такое напряжение покажет вольтметр, если мы подключим его красный щуп к точке 4, а черный — к точке 3:

Если бы наше уравнение начиналось с U3-4 вместо U4-3, то последовательность измерений проводилась бы при противоположной ориентации тестовых проводов мультиметра. В этом случае окончательный ответ был бы следующим — U3-4=+32 В:

Здесь важно понять, что оба подхода являются правильными. В обоих случаях мы достигаем правильной оценки напряжения между точками 3 и 4.

Второй закон Кирхгофа

Законы Кирхгофа являются важной частью электротехники, их можно использовать для теоретических расчетов и с практической пользой в случае электрических цепях разветвленного и произвольного типа. Первый закон и второй закон Кирхгофа пользуются особым спросом благодаря своего универсального применения и возможности решить различного рода задач. Они работают, так как для линейных цепей, так и для нелинейных, где ток может быть переменным или постоянным. В некоторых источниках законы Киргофа принято называть правилами, так как выводы были сделаны на основе длительного наблюдения за определенными процессами.

До того как понять, что собой представляет второй закон Кирхгофа стоит вспомнить, что именно гласит первый закон, так как между ними определенно должна быть какая-то связь, учитывая, в том числе последовательность их появления. Несмотря на то какая формулировка, первый закон Кирхгофа гласит одну истину:

Первая формулировка : Сумма всех токов, которые сводятся в один узел, равна нулю.

Вторая формулировка: Сумма тех токов, которые являются втекающими и вытекающими из единого узла представляет собой одно и то же значение, то есть эти два значения равны.

Речь именно об алгебраической сумме этих токов. Данный закон появился как производное от закона сохранения заряда. Другими словами первый закон указывает на непрерывность тока. Первый закон может быть сформулирован по-разному, но вне зависимости от этого он будет означать то же самое понятие. Если первый закон гласит, что сумма всех токов входящие в один узел равна сумме всех токов выходящих из этого узла, то не составит труда сформулировать на основе этого и второе неопровержимое правило Кирхгофа.

Понимание правил Кирхгофа можно упростить, если удостовериться, что такие простые понятия как ветвь, узел, контур и электрическая цепь являются понятными и доступными. Разъяснение можно начать с самого простого понятия – ветвь, что представляет собой некую часть электрической цепи с одинаковым током по всей длине. Узел более сложное понятие, так как он может состоять из определенного количества ветвей, которые объединены в одной точке. Понятие контур уже некий замкнутый электрический путь, который может состоять из разного количества ветвей и узлов. Путь обязательно закрытый и подразумевает возврат в исходную точку после прохождения всех элементов электрической цепи. Несколько контуров могут существовать бок о бок и делить между собой свои элементы, так как ветви и узлы. Все эти значения обозначают второй закон Кирхгофа.

Второй закон Кирхгофа и его определение

В едином замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС будет равняться на значение, которое суммирует изменения напряжения на всеобщее количество резистивных элементов данного контура.

Второе правило Кирхгофа актуально в сетях с постоянным и/или переменным током. В формулировке закона используется именно понятие алгебраическая сумма, так как она может быть указана со знаком плюс или минус. Точное определение возможно в таком случае только посредством простого, но эффективного алгоритма. Для начала надо подобрать какое-то направление для обхода контура, по/против часовой стрелке, на собственное усмотрение. Само направление тока подбирается только через элементы цепи. После следует определить знаки «+» и «-» для напряжениях и ЭДС. Напряжения нужно записывать с отрицательным знаком, когда ток не соответствует обходу контура в плане направления и с плюсом в случае совпадения. То же самое правило нужно использовать и в том случае, когда необходимо отметить ЭДС.

Второй закон Кирхгофа — практическое применение

На практике второй закон Кирхгофа применяется успешно для расчета электрических цепей. Благодаря его разъяснению можно рассчитать необходимые параметры в сложных электрических цепях. Когда присутствует необходимость рассчитать значение тока и/или направление всегда выручит второй закон Кирхгофа. Невзирая на то, что правила Кирхгофа были сформулированы в далеком 1845 году, они показали себя как рабочие и не вызывают вопросы ни у кого. Теория электрических цепей была бы неполной без наличия этих законов, которые так хорошо подходят для решения различных уравнений в этой области.

Если материал был полезен, вы можете отправить донат или поделиться данным материалом в социальных сетях:

Второе правило Кирхгофа, теория и примеры

Второе правило Кирхгофа – это один из приемов, который применяют для упрощения расчетов параметров сложных разветвленных цепей постоянного тока. Электрические цепи постоянного тока могут иметь в своем составе большое число сопротивлений, источников тока, множество замкнутых контуров и узлов. Параметры цепи постоянного тока любой сложности можно вычислить, если применять законы Ома и законы сохранения заряда. Правила Кирхгофа являются следствиями вышеназванных законов, с их помощью можно значительно упростить процедуру написания уравнений, связывающих силы тока, сопротивления и электродвижущие силы (ЭДС) для рассматриваемой цепи.

Первое правило Кирхгофа называют правилом узлов. Оно предназначено для написания уравнения для токов, которые сходятся в узле цепи.

Второе правило Кирхгофа относится к замкнутым контурам, которые выделяют в разветвленной цепи. Это правило еще называют правилом контуров.

Формулировка второго правила Кирхгофа

Суммы произведений алгебраических величин сил тока на внешние и внутренние сопротивления всех участков замкнутого контура равны алгебраической сумме величин сторонних электродвижущих сил (ЭДС) (), которые входят в рассматриваемый контур. В виде формулы второй закон Кирхгофа записывают как:

Величины называют падениями напряжения. До применения второго закона Кирхгофа выбирают положительное направление обхода контура. Это направление берется произвольно, либо по часовой стрелке, либо против нее. Если направление обхода совпадает с направлением течения тока в рассматриваемом элементе контура, то падение напряжения в формулу второго правила для данного контура входит со знаком плюс. ЭДС считают положительной, если при движении по контуру (в избранном направлении) первым встречается отрицательный полюс источника. Более правильно было бы сказать, что ЭДС считают положительной, если работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда на рассматриваемом участке цепи в заданном направлении обхода контура является положительной величиной.

Второе правило Кирхгофа — это следствие закона Ома.

Количество независимых уравнений, получаемых при использовании правил Кирхгофа

Применяя второе правило Кирхгофа можно получить независимые уравнения для тех контуров цепи, которые не получены наложением уже рассмотренных контуров. Число независимых контуров () равно:

где – число ветвей в цепи; – количество узлов.

Количество независимых уравнений, которые дадут первое и второе правила Кирхгофа равно ():

Вывод: количество независимых уравнений, полученных с использованием обоих правил Кирхгофа равно числу разных токов в рассматриваемой цепи.