7. Потери в диэлектриках. Угол диэлектрических потерь δ. Эквивалентные схемы диэлектрика с потерями. Требования, предъявляемые к изоляционным материалам.

Диэлектрическими потерями Р (Вт) называют ту часть энергии приложенного электрического поля, которая рассеивается в диэлектрике за единицу времени. Эта энергия переходит в тепло, и диэлектрик нагревается.

При недопустимо высоких диэлектрических потерях электроизоляционная конструкция может нагреться до температуры теплового разрушения, т.е. наступит электротепловой пробой (см. гл. 5.3.1 и 5.4.2).

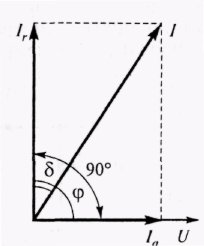

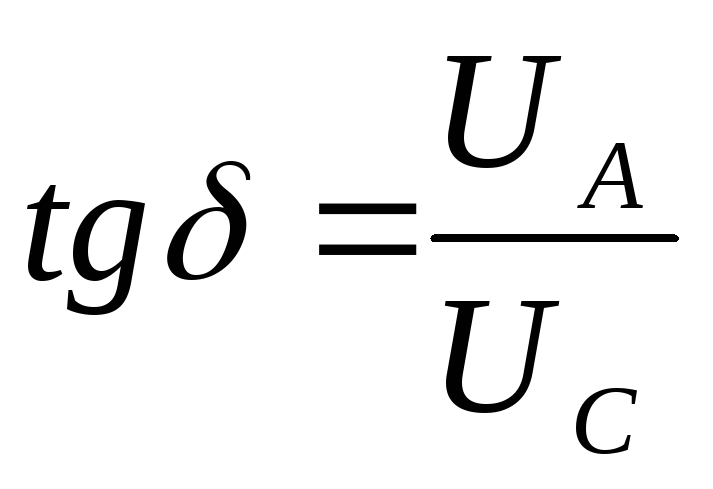

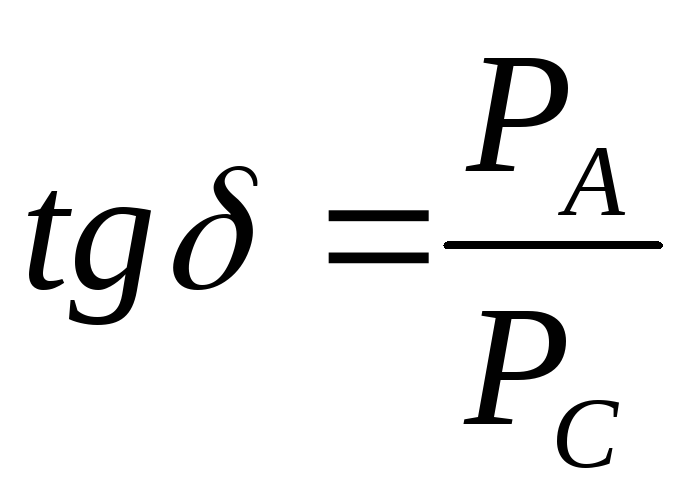

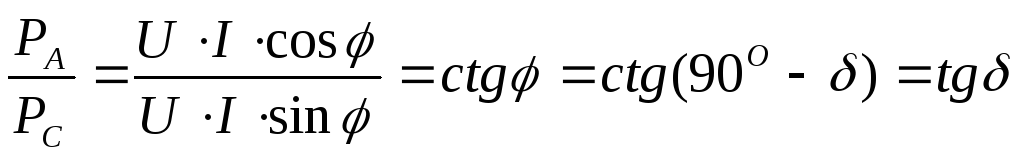

Диэлектрические потери электроизоляционных материалов и конструкций часто характеризуют тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ, где δ— угол, дополняющий до 90° угол сдвига фаз между током и напряжением (угол φ) в емкостной цепи (рис. 4.1):

δ= 90°-φ. (4.1)

Величина tgδ является важной характеристикой диэлектриков. Она определяет диэлектрические потери в материале: чем больше tgδ, тем более высокие (при прочих равных условиях) диэлектрические потери. Для наиболее широко применяемых диэлектриков tgδ имеет значение в пределах от 0,0001 до 0,03. О величине диэлектрических потерь участка изоляции и некоторых радиодеталей (конденсаторов, катушек индуктивности и т.п.) можно судить также по значению их добротности Q:

Q=-1/tgδ = ctgδ = tg φ. (4.2)

Диэлектрические потери могут быть как при постоянном, так и при переменном напряжении. При постоянном напряжении потери обусловлены только током сквозной проводимости, и величина диэлектрических потерь в данном случае зависит (обратно пропорционально) от значений удельных объемного и поверхностного сопротивлений. При переменном напряжении диэлектрические потери возникают под действием как тока сквозной проводимости, так и релаксационных видов поля ризации.

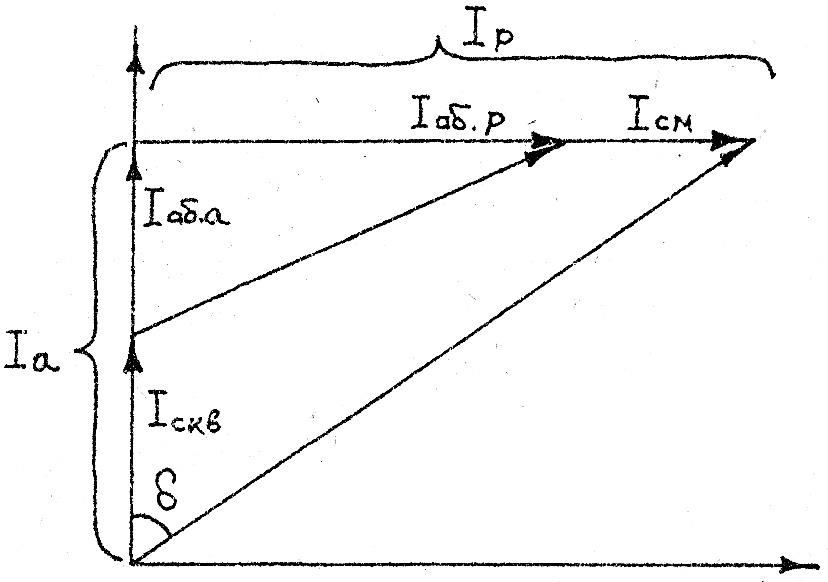

Рис 4.1. Векторная диаграмма диэлектрика с потерями.

В сильных электрических полях (в постоянном и переменном) дополнительно

возникают ионизационные потери.

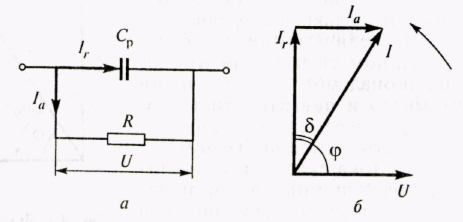

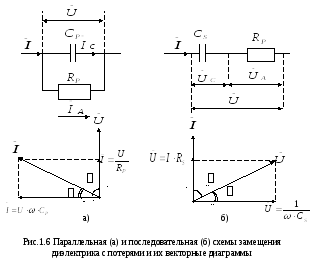

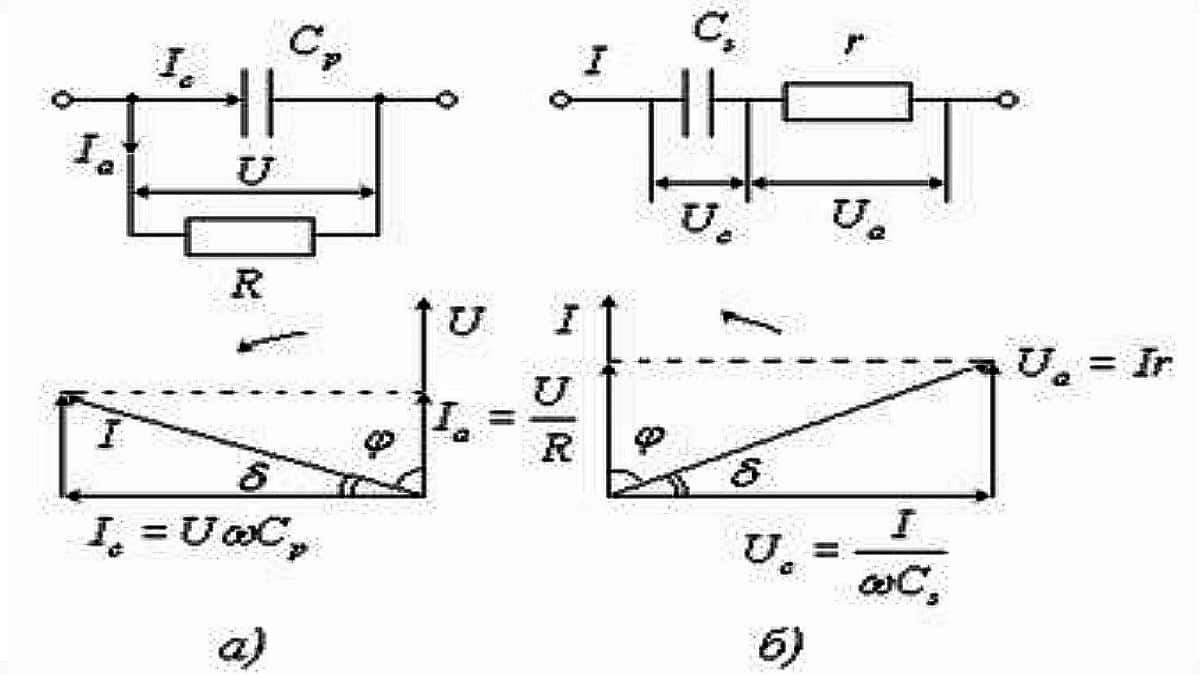

4.2. Эквивалентные схемы замещения диэлектрика с потерями

Чтобы изучить диэлектрические потери какого-либо материала, необходимо рассмотреть конденсатор с этим материалом в цепи переменного напряжения. Конденсатор с исследуемым диэлектриком, имеющий емкость С, рассеиваемую мощность Р и угол сдвига фаз между током и напряжением φ, заменим эквивалентной схемой, в которой к идеальному конденсатору активное сопротивление подключено либо параллельно — параллельная эквивалентная схема, либо последовательно — последовательная эквивалентная схема. Эти эквивалентные схемы замещения диэлектрика с потерями должны быть выбраны так, чтобы расходуемая в них активная мощность была равна мощности Р, которая рассеивается в конденсаторе с исследуемым диэлектриком, а ток опережал бы напряжение на тот же угол φ. Эквивалентные схемы вводятся условно и не объясняют механизма диэлектрических потерь. Величины емкости идеального конденсатора и активного сопротивления для параллельной и последовательной схем замещения обозначим соответственно Ср и R, Cs и r.

Параллельная эквивалентная схема замещения диэлектрика с потерями и векторная диаграмма токов в ней представлены на рис.4.2, из которого видно, что активная составляющая тока Iа совпадает по фазе с напряжением U, а реактивная составляющая тока Ir опережает напряжение на угол, равный 90°. Значения соответствующих токов равны

I = U/Z, Ia = U/R, Ir = U/Xc = UωCp, (4.3)

где Z — полное сопротивление, Z = (Xc2 + R2) 1/2; Xс — реактивное (емкостное) сопротивление конденсатора с диэлектриком, Xс = 1/ω Ср (ω — угловая частота).

Из треугольника токов (см. рис. 4.2, б) следует, что

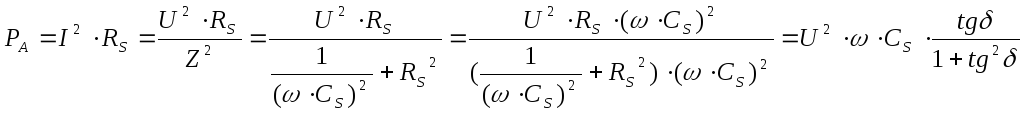

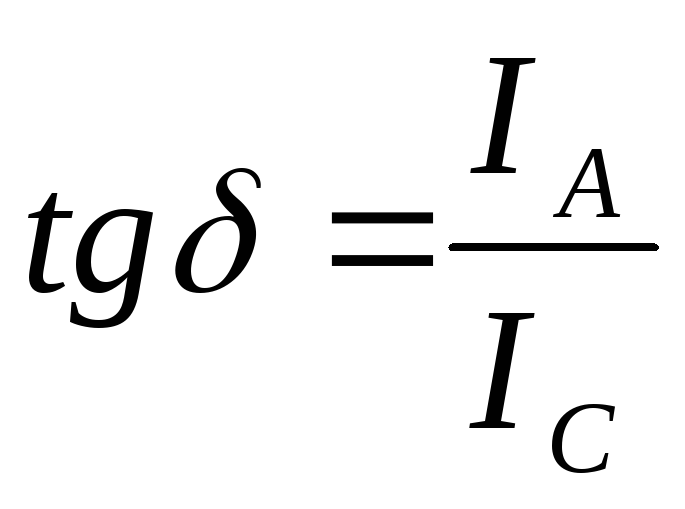

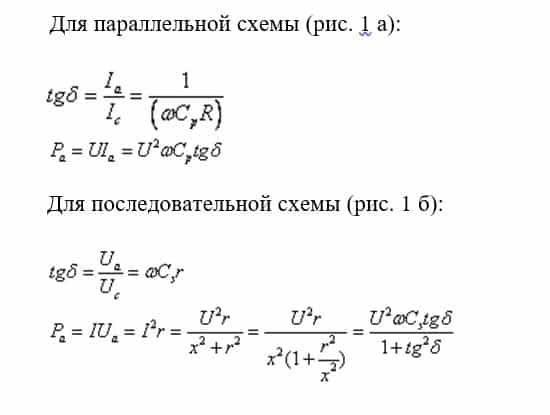

tgδ = Ia/Ic = U/ RUωCp = 1/ωRCp (4.4)

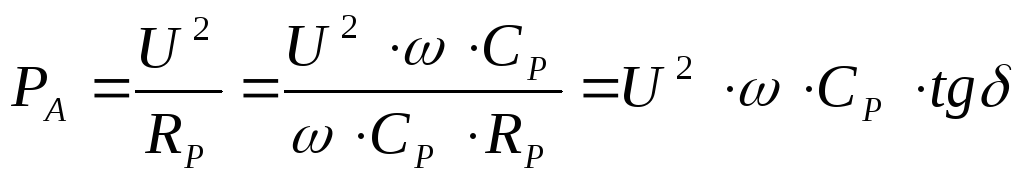

Для параллельной схемы замещения, используя выражение (4.7) и векторную диаграмму токов, изображенную на рис. 4.2, б, получим

P=UIcosφ = UI sin δ = U Ir sinδ / cosδ = UIr, tgδ,

Р ис.

4.2. Параллельная эквивалентная схема

замещения диэлектрикас

потерями (а)

и

векторная диаграмма токов в ней (б)

ис.

4.2. Параллельная эквивалентная схема

замещения диэлектрикас

потерями (а)

и

векторная диаграмма токов в ней (б)

где I = Ir /cosδ (см. рис. 4.2, б).

Подставив в это выражение из (4.3) значение тока Ir получим

P = U 2 ω Cp tgδ (4.8)

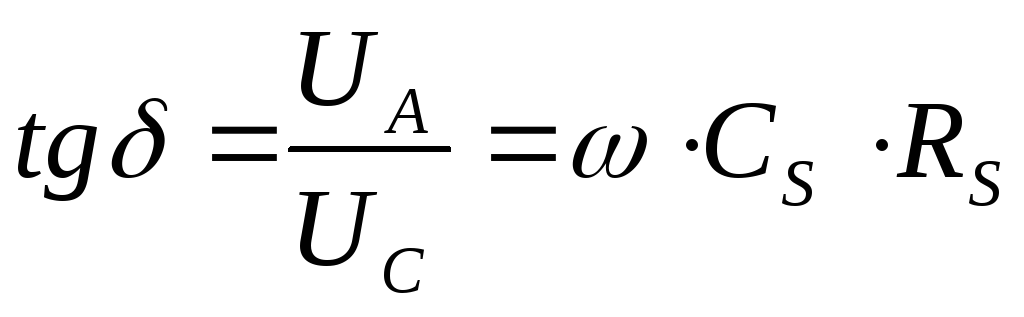

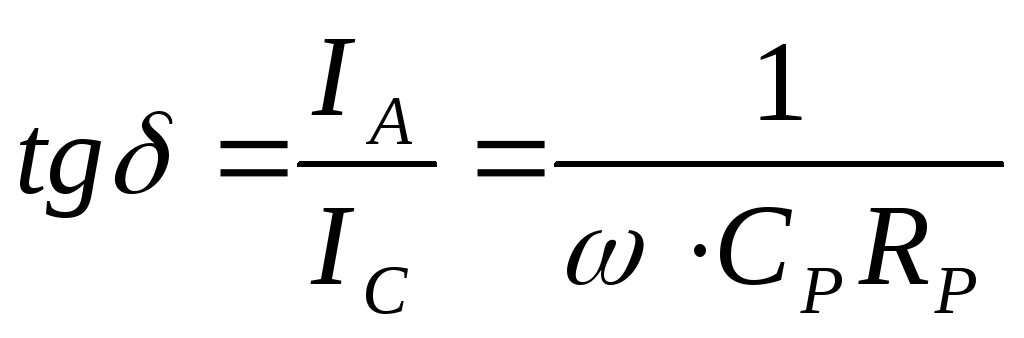

Для последовательной схемы замещения имеем (без вывода)

P= U2 tgδ /(Xc(1+ tgδ)) P = U2 ωCstgδ /(1+ tg2δ)) (4.9)

Приравняв друг к другу правые части выражений (4.8) и (4.9), (4.4) и (4.5), определим соотношения между Ср и Cs, а также между Rиr:

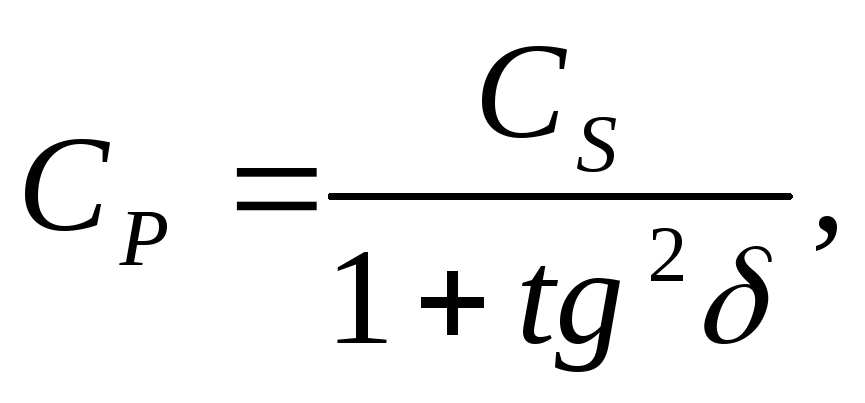

Cp = Cs/(1+ tg2δ)) (4-10)

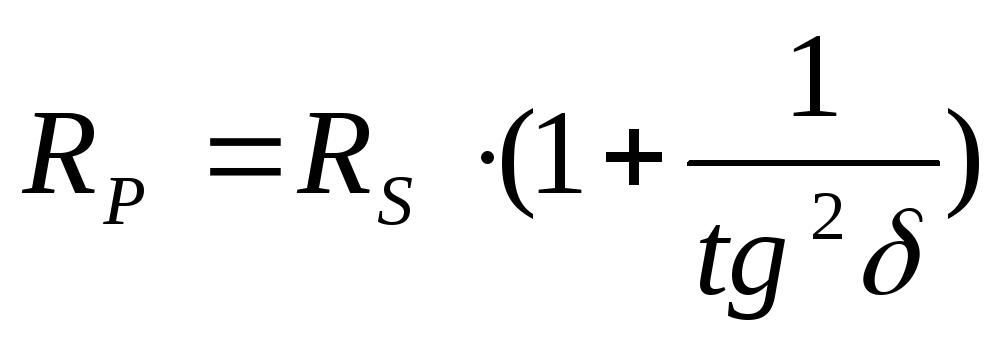

R = r(1+ 1/tg2δ)) (4.11)

Для высококачественных диэлектриков значением tg2δ в сравнении с единицей можно пренебречь и считать, что Ср ~ Cs ~ С. Тогда величина мощности, рассеиваемой в диэлектрике, будет одинакова для обеих схем и равна

P = U2ωC tgδ (4.12)

где Р — активная мощность, Вт; U — напряжение, приложенное к конденсатору с испытуемым диэлектриком, В; С — его емкость, Ф; ω — угловая частота, с-1 (ω = 2πf , где f — циклическая частота, Гц).

Для диэлектриков с высокими значениями tgδ при переменном напряжении емкость С и, следовательно, диэлектрическая проницаемость ε становятся величинами неопределенными, зависящими от выбора модели эквивалентной схемы замещения.

Из формулы (4.12) следует, что величина рассеиваемой мощности Р

5 Диэлектрические потери

Диэлектрическими потерями называют электрическую мощность, которая рассевается в диэлектрике под воздействием электрического поля и вызывает нагрев диэлектрика. Для характеристики диэлектрических потерь очень часто используют тангенс угла диэлектрических потерь.

Углом диэлектрических потерь называется угол δ, который дополняет до 90о угол сдвига фаз φ между током и напряжением в емкостной цепи. Чем больше мощность, которая рассевается в диэлектрике и которая переходит в теплоту, тем больше угол диэлектрических потерь и его функция

6 Расчет мощности потерь и тангенса угла диэлектрических потерь в диэлектрике

Рассмотрим схему замещения реального диэлектрика. Она должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы активная мощность, которая выделяется в схеме равнялась мощности, которая рассевается в диэлектрике конденсатора, а ток был сдвинут относительно напряжения на тот же угол, что и в конденсаторе, который исследуем. Поставленная задача может быть решена путем замены конденсатора с потерями идеальным конденсатором с последовательно включенным активным сопротивлением (последовательная схема) или идеальным конденсатором, который шунтируется активным сопротивлением (параллельная схема) (рис. 1.6). Из теории переменных токов активная мощность

.

(1.8)

.

(1.8)

Если выразить мощность для последовательной и параллельной схем через емкости CS, CP и угол δ, для последовательной схемы, используя векторную диаграмму, запишем

.

(1.9)

.

(1.9)

Используя выражение (1.8) и, подставляя у него, вместо І и cosφ соответственно значение с векторной диаграммы получим

.

(1.10)

.

(1.10)Для параллельной схемы, используя (1.8) и векторную диаграмму, запишем

.

(1.11)

.

(1.11)

Активная мощность

.

(1.12)

.

(1.12)

Приравняем (1.9) с (1.12) и найдем соотношение между CP и СS, RP и RS

(1.13)

(1.13)

.

(1.14)

.

(1.14)

Из (1.10), (1.11) выходит, что CP= CS и RP=RS когда tgδ << 1.

Действительно, из векторных диаграмм выходит

—

для параллельной схемы замещения;

—

для параллельной схемы замещения;

— для последовательной схемы замещения.

— для последовательной схемы замещения.

Но

в первом случае общим для емкости и

резистора является напряжение, а во

втором — ток. Умножая числитель и

знаменатель соответственно на ток или

напряжение, получим, что  .

В этом заключается физический смысл

тангенса

угла диэлектрических потерь.

.

В этом заключается физический смысл

тангенса

угла диэлектрических потерь.

Поскольку активная мощность тратится на нагрев диэлектрика, а реактивная — на поляризацию, тогда PА<<PС, то есть для качественного диэлектрика tg δ << 1.

Это также подтверждается из

.

(1.15)

.

(1.15)

7 Виды диэлектрических потерь

Диэлектрические потери по их особенностями и физической природе разделяют на четыре группы:

1. Потери за счет сквозной электропроводности.

2. Потери, обусловленные релаксационной поляризацией.

3. Ионизационные потери.

4. Резонансные потери.

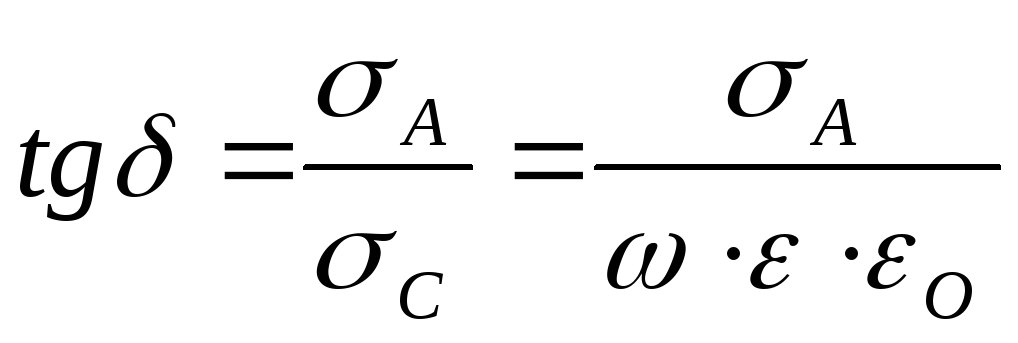

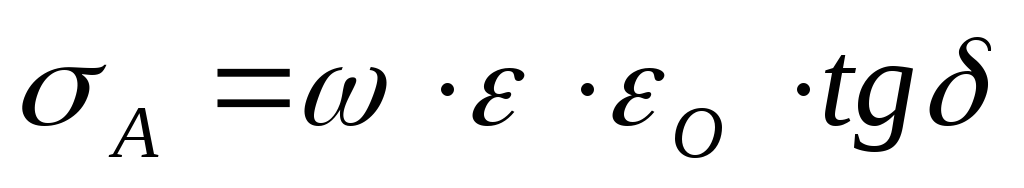

1. Потери за счет сквозной проводимости наблюдаются в диэлектрике, который имеет значительную объемную или поверхностную электрическую проводимость. Они обусловлены нагревом диэлектриков за счет токов сквозной электрической проводимости.

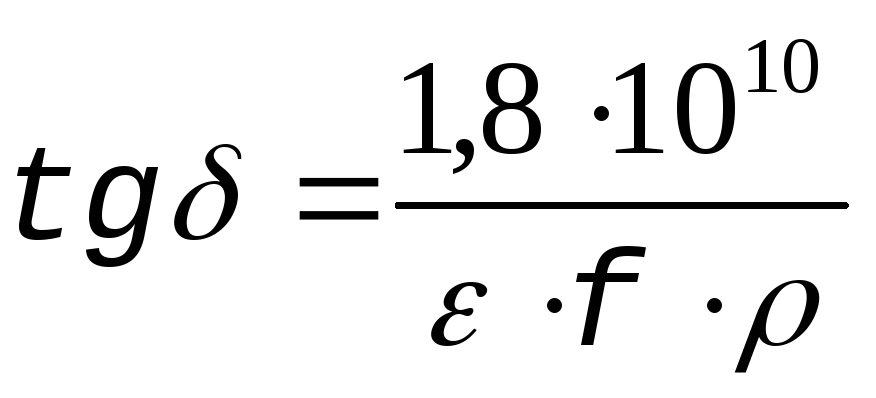

Из определения тангенса угла диэлектрических потерь

. (1.16)

. (1.16)

Выражение (1.16) — закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме, он показывает связь мощности удельных потерь и электрической проводимости диэлектрика

.

(1.17)

.

(1.17)

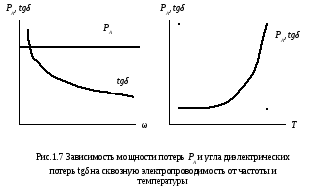

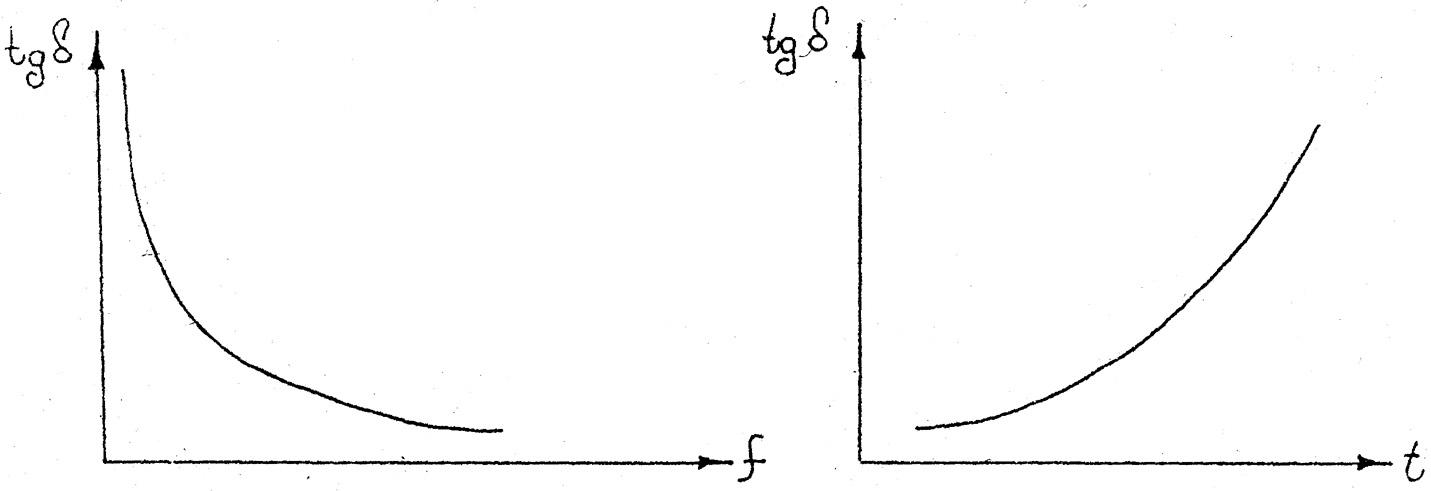

Мощность

диэлектрических потерь в этом случае

не зависит от частоты приложенного

поля, а тангенс угла диэлектрических

потерь уменьшается, согласно

гиперболическому закону (рис.1.7). Поскольку

повышение температуры способствует

увеличению токов сквозной проводимости,

активная мощность растет с повышением

температуры согласно закона

Мощность

диэлектрических потерь в этом случае

не зависит от частоты приложенного

поля, а тангенс угла диэлектрических

потерь уменьшается, согласно

гиперболическому закону (рис.1.7). Поскольку

повышение температуры способствует

увеличению токов сквозной проводимости,

активная мощность растет с повышением

температуры согласно закона

,

(1.18)

,

(1.18)

где PАО— потери в диэлектрике при температуре окружающей среды;

T, T0 — температура соответственно диэлектрика и среды.

В зависимости от температуры tgδ изменяется аналогично, поскольку реактивная мощность от температуры не зависит (рис.1.7).

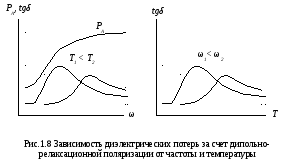

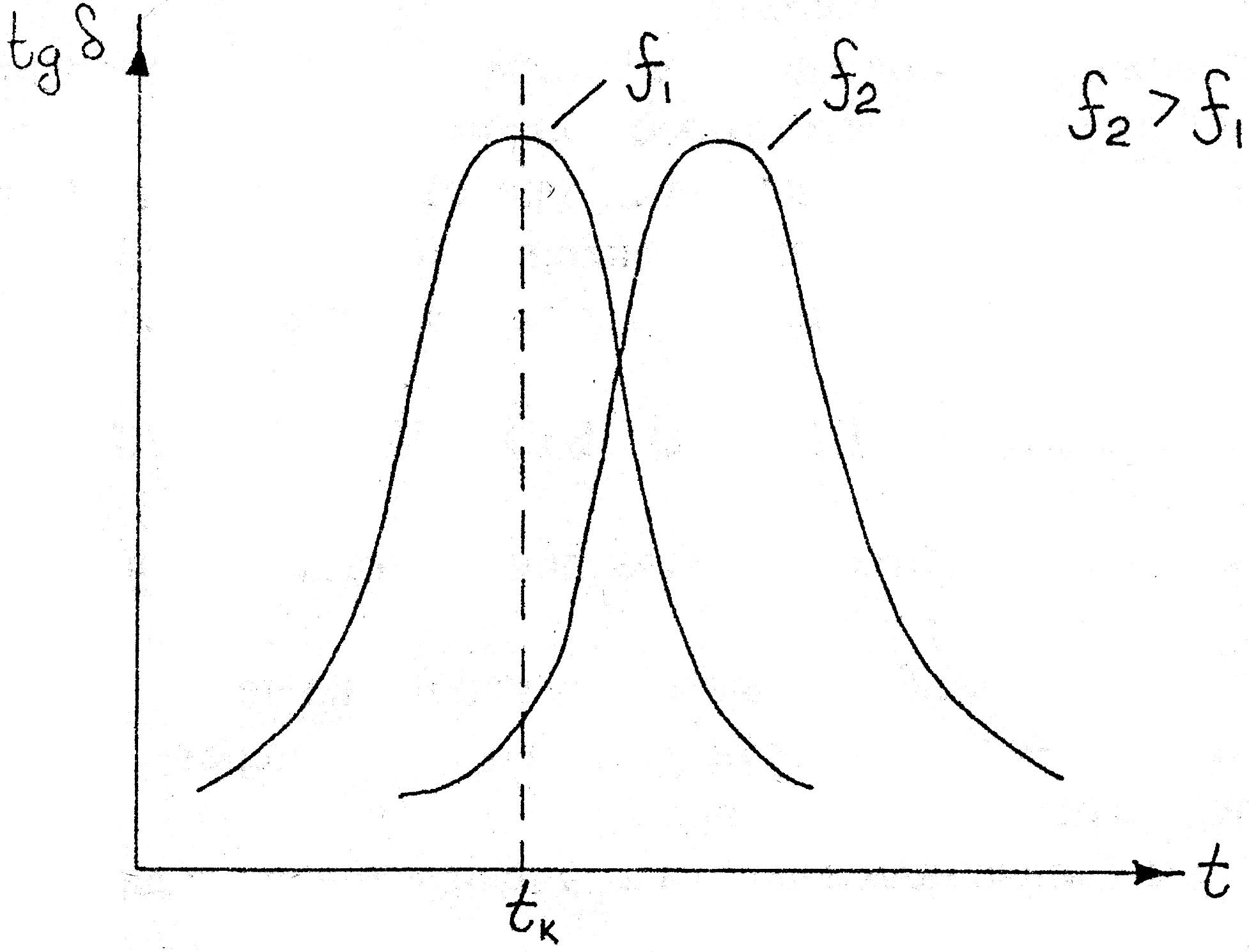

2. Потери на релаксационную поляризацию обусловлены активными составляющими токов смещения и характеризуются наличием взаимосвязанных максимумов на частотной и температурной зависимостях тангенса угла диэлектрических потерь (рис. 1.8).Дипольные молекулы, следуя за изменениями электрического поля, вращаются в вязкой среде и вызывают потери энергии за счет трения. Если температура низкая, вязкость материала велика и диполи не успевают следовать за изменениями поля, поэтому tgδ маленький. Если температура высока, ориентация молекул происходит практически без трения и tgδ также уменьшается. С повышением частоты приложенного поля значения tgδ смещаются в область более высоких температур.

Мощность

диэлектрических потерь растет с

повышением частоты до тех пор, пока

дипольные молекулы не успевают полностью

сориентироваться в на правлении

поля иtgδ уменьшается. Но мощность диэлектрических

потерь остается постоянной (рис.

1.8).

правлении

поля иtgδ уменьшается. Но мощность диэлектрических

потерь остается постоянной (рис.

1.8).

3. Ионизационные диэлектрические потери свойственны газообразным диэлектрикам и диэлектрикам с газовыми включениями. Они проявляются в неоднородных электрических полях при напряженности поля, которая превышает значение напряжения, соответствующее началу ионизации газа. Ионизационные потери резко растут при превышении критического значения напряжения, когда начинается локальная ионизация газа.

4. Резонансные потери имеют место в некоторых газах и твердых веществах при некоторой строго обусловленной частоте и выражаются сильным поглощением энергии электромагнитного поля, когда частота вынужденных колебаний электрического поля равняется частоте собственных колебаний твердого тела. Этот вид потерь также имеет максимум на частотной зависимости tgδ, положение которого не зависит от температуры.

что это такое, виды, методика расчета

Мы привыкли считать, что потери электрической энергии происходят в проводниках из-за сопротивления. Это верно, но существуют ещё диэлектрические потери. Они хоть и незначительны, но при определённых условиях их влияние может оказаться ощутимым. О потерях энергии в диэлектрической среде первыми обеспокоились энергетики, применявшие в качестве диэлектрика трансформаторное масло.

Что такое диэлектрические потери?

Применение электроизоляционных материалов основано на том, что они препятствуют электрическому току преодолевать некоторое пространство, ограниченное изолятором. Идеальный изолятор должен абсолютно исключить условия для проводимости электрического тока. К сожалению, в природе не существует таких материалов. Таких диэлектриков также не сумели создать в лабораторных условиях.

Теоретически можно обосновать существование идеальных изоляторов, но синтезировать на практике такие вещества не реально, так как даже ничтожно малая доля примесей образует диэлектрическую проницаемость. Иначе говоря, рассеяния энергии в диэлектрической среде будут наблюдаться всегда. Речь может идти об усилиях, направленных на уменьшение таких потерь.

Исходя из того, что часть электроэнергии неизбежно теряется в изоляторе, был введён термин «диэлектрические потери» – необратимый процесс преобразования в теплоту энергии электрического поля, пронизывающего диэлектрическую среду, То есть, это электрическая мощность, направленная на нагревание изоляционного материала, пребывающего в зоне действия электрического поля.

Значение потерь определяется как отношение активной мощности к реактивной. Обычно активная мощность, потребляемая диэлектриком очень мала, по сравнению с реактивной мощностью. Это значит, что искомая величина тоже будет мизерной – сотые доли от единицы. Для вычислений используют величину «тангенс угла», выраженную в процентах.

Электрическую характеристику, выражающую рассеивающее свойство диэлектрика, называют тангенсом угла диэлектрических потерь. При расчётах принято считать, что диэлектрик является изоляционным материалом конденсатора, меняющего ёмкость и дополняющий до 90º угол сдвига фаз φ, образованный векторами напряжения и тока в цепи. Данный угол обозначают символом δ и называют углом рассеивания, то есть, диэлектрических потерь. Величина, численно равна тангенсу данного угла ( tgδ ), это и есть та самая характеристика диэлектрического нагрева.

tgδ применяется в расчётах для определения величины рассеиваемой мощности по соответствующей формуле. Поэтому его вычисление имеет практическое значение. Введение понятия тангенса угла позволяет вычислять относительные значения диэлектрических потерь. А это позволяет сравнивать по качеству различные изоляторы.

Именно этот показатель или просто угол δ производители трансформаторных масел указывают на упаковке своей продукции. По величине угла ( tg δ ) можно судить о качестве изолятора: чем меньше угол δ, тем высшие диэлектрические свойства проявляет изоляционный материал.

Методика расчета

Составим схему, в которой включен конденсатор с диэлектриком. При этом активная мощность в данной схеме должна соответствовать мощности, рассеиваемой в диэлектрике рассматриваемого конденсатора, а угол сдвига, образованный векторами тока и напряжения, должен равняться углу сдвига в конденсаторе. Такие условные схемы с последовательным и параллельным включением активного сопротивления представлены на рис. 1. На этой же картинке построены векторные диаграммы для каждой схемы.

Рис. 1. Эквивалентные схемы диэлектрика

Рис. 1. Эквивалентные схемы диэлектрика Рис. 2. Формулы для расчета

Рис. 2. Формулы для расчетаЗначения символов понятны из рисунка 1.

Заметим, что в качественных диэлектриках величина tg2 δ очень мала, поэтому ею можно пренебречь. Тогда каждая из формул для вычисления диэлектрических потерь приобретёт вид: Pa = U2*ω*C*tδ. Если напряжение в этой формуле выразить в вольтах, угловую частоту ( ω ) в с-1, а ёмкость C в фарадах, то получим мощность ( Pa ) в ваттах.

Очевидно, что параметры вычислений на основании приведённых схем зависят от частоты. Из этого следует, что вычислив параметры диэлектриков на одной частоте, их нельзя автоматически переносить для расчётов в других диапазонах частот.

Механизмы потерь по-разному проявляются в твёрдых, жидких и газообразных веществах. Рассмотрим природу рассеяний в этих диэлектриках.

Диэлектрические потери в разных диэлектриках

В газах

Для газообразных веществ или их включений в материалах диэлектрика характерны ионизационные потери при определённых условиях: когда молекулы газа ионизируются. Например, ионизация газов происходит во время электрических пробоев сквозным током. При этом молекулы газа превращаются в ионы, создавая токопроводящий канал с максимумом напряженности. В результате диэлектрические потери лавинообразно возрастают, стремясь к максимуму tg угла.

При таких диэлектрических потерях мощность стремительно растёт: Ри = А1 f (U – Uи)3, где А1 – постоянная, зависящая от вида вещества, f — частота поля, а символами U, Uиобозначено приложенное напряжение и напряжение ионизации, зависящее от давления газа.

Если величина напряжения Uи не достигает порога, необходимого для запуска процесса ударной ионизации, то нагревание диэлектрика является незначительным, потому что, при поляризации, пространственная ориентация дипольных молекул в газах не влияет на электропроводность. Поэтому газы – самые лучшие диэлектрики, с низкими потерями, особенно в диапазоне высоких частот.

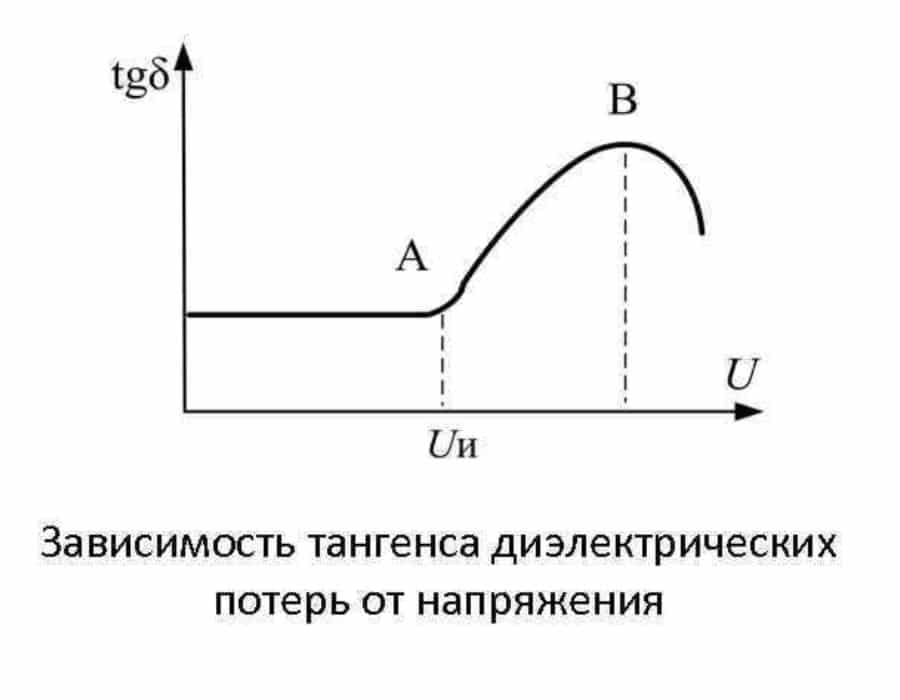

Зависимость тангенса угла рассеивания мощности в диэлектриках с газовыми включениями, иллюстрирует график на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость тангенса угла потерь

Рис. 3. Зависимость тангенса угла потерьВ жидких диэлектриках

Наличие диэлектрических потерь в жидкостях, в основном зависят от их полярности. В среде неполярных диэлектриков рассеяния обусловлены электропроводностью. При наличии в жидких веществах примесей дипольных молекул (так называемые полярные жидкости), рассеивание мощности может быть значительным. Это связано с повышением электропроводности, в результате дипольно-релаксационной поляризации.

Жидкие полярные изоляторы имеют выраженную зависимость потерь от вязкости. Поворачиваясь под действием магнитного поля в вязкой среде, диполи, в результате трения, нагревают её. Рассеиваемая мощность жидкого диэлектрика возрастает до тех пор, пока механизмы поляризации успевают за изменениями электрического поля. При достижении максимума поляризации процесс стабилизируется.

В твердых веществах

Высокочастотные диэлектрики с неполярной структурой обладают небольшим tg δ. К ним относятся качественные материалы:

- сера;

- полимеры;

- парафин и некоторые другие.

Потери у диэлектриков с полярной молекулой более значительны. К таким материалам можно отнести:

- органические стёкла;

- эбонит и другие каучуковые вещества;

- полиамиды;

- целлюлозосодержащие материалы;

- фенолоформальдегидные смолы.

Керамические диэлектрики без примесей имеют плотную ионно-решётчатую структуру. У них высокое удельное сопротивление. а значение tg δ таких материалов не превышает величины 10-3.

Вещества с неплотным расположением ионов обладают ионной поляризацией. У них наблюдается также электронно-поляризационная поляризация. tg δ этих диэлектриков ещё выше – от 10-2.

Сегнетоэлектрики и вещества со сложными неоднородными структурами, такие как текстолит, пластмассы, гетинакс и другие, имеют tg δ > 0,1.

Рассеивание мощности в результате сквозной электропроводимости происходит во всех диэлектриках. Однако потери становятся ощутимыми лишь при частотах от 50 до 1000 Гц, в температурном режиме более 100 ºC. Высокое переменное напряжение, как и удельное сопротивление также влияет на величину рассеивания.

Виды диэлектрических потерь

В зависимости от электрических свойств различных видов диэлектриков различают следующие виды диэлектрических потерь, сопровождающихся нагревом диэлектрика:

- ионизационные потери, наблюдаемые в газах;

- релаксационные потери в жидких (вязких) диэлектриках, в результате релаксационной поляризации;

- рассеяние в веществах, имеющих дипольную поляризацию;

- поляризационное рассеивание в веществах, имеющих сквозную электропроводность;

- высокочастотные резонансные потери;

- диэлектрические потери, вызванные неоднородностью структуры твердых диэлектриков.

Диэлектрические вещества по-разному ведут себя при различных температурах, при постоянном или переменном токе. Максимумы потерь происходят при достижении определённого порога температуры. Этот порог индивидуален для каждого вещества. Тангенс угла δ зависит также от приложенного напряжения (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость тангенса угла от напряжения

Рис. 4. Зависимость тангенса угла от напряженияЧем измерить?

Рассчитывать потери диэлектриков по формуле не очень удобно. Часто величину tg производители определяют опытным путём и указывают на упаковках или в справочниках.

Существуют специальные измерительные приборы, такие как «ИПИ – 10» (производитель Tettex), «Тангенс – 3М» или измеритель «Ш2», позволяющие с высокой точностью определить уровень рассеивания в диэлектриках либо найти тангенс угла рассеяния. Устройства довольно компактны и просты в работе. С их помощью можно исследовать свойства твёрдых и жидких веществ на предмет диэлектрических потерь.

Диэлектрические потери — это …

Диэлектрические потери – это часть энергии электрического поля, необратимо преобразующаяся в теплоту в диэлектрике. Диэлектрические потери – это электрическая мощность, затрачиваемая на нагрев диэлектрика, находящегося в электрическом поле. Просматривая технические параметры любой марки трансформаторных масел, Вы увидите строчку, в которой будет написано «тангенс угла диэлектрических потерь». Что же это за показатель и так ли он важен? Давайте попробуем разобраться.

Для начала дадим определение диэлектрических потерь. Диэлектрические потери – это энергия, которая рассеивается в материале при воздействии на него электромагнитного поля. Для того, чтобы численно охарактеризовать способность диэлектрика к такому рассеиванию, и был введен тангенс угла диэлектрических потерь. Обычно его определяют опытным путем. Предполагается, что диэлектрик является диэлектриком конденсатора, и у него измеряется емкость и угол, дополняющий до 90º угол сдвига фаз между током и напряжением исследуемой цепи. Тангенс такого угла и является тангенсом угла диэлектрических потерь.

Для начала дадим определение диэлектрических потерь. Диэлектрические потери – это энергия, которая рассеивается в материале при воздействии на него электромагнитного поля. Для того, чтобы численно охарактеризовать способность диэлектрика к такому рассеиванию, и был введен тангенс угла диэлектрических потерь. Обычно его определяют опытным путем. Предполагается, что диэлектрик является диэлектриком конденсатора, и у него измеряется емкость и угол, дополняющий до 90º угол сдвига фаз между током и напряжением исследуемой цепи. Тангенс такого угла и является тангенсом угла диэлектрических потерь.

Если предположить, что изоляционная система изготовлена из идеального диэлектрика, то в этом случае потери при подаче на нее переменного напряжения будут отсутствовать. Но на практике идеальных материалов не существует, и потери энергии будут иметь место всегда. Вопрос только в их количестве.

Во многих случаях удобно расчет тангенса угла диэлектрических потерь проводить путем вычисления отношения активной мощности, потребляемой изоляцией, к реактивной мощности. Активная мощность, потребляемая изоляционной средой, обычно ничтожно мала в сравнении с реактивной. Поэтому при делении получают значения, не превышающие сотые доли. Для удобства последующих расчетов было принято исчислять тангенс угла диэлектрических потерь в процентах.

Почему повышается тангенс угла диэлектрических потерь трансформаторных масел?

Если допустить, что в трансформаторе эксплуатируется масло хорошего начального качества, то можно утверждать, что возрастание диэлектрических потерь обусловлено проникновением в диэлектрик посторонних примесей. Чаще всего это плохо запеченные лаки трансформатора. На тангенс угла диэлектрических потерь оказывают влияние старые шламы, мыла, кислые шламоподобные продукты, не содержащие металла (кислоты, смолы, асфальтены, карбены и т.п.).

Международная электротехническая комиссия рекомендует использовать свежие масла, у которых тангенс угла диэлектрических потерь не превышает 0,5% при температуре 90ºС.

Как снизить тангенс угла диэлектрических потерь?

Тангенс угла диэлектрических потерь является одним из критических параметров. Это связано с тем, что его выход за пределы нормируемых значений требует или замены, или восстановления (регенерации) трансформаторного масла. С точки зрения финансовых затрат второй вариант видится более перспективным, поскольку позволяет повторно использовать нефтепродукт по прямому назначению. Объем масла, необходимого для восполнения небольших потерь, имеющих место при регенерации, несопоставим с объемом, который понадобится для полной замены отработанного сырья.

Компания GlobeCore предлагает универсальное оборудование, предназначенное для очистки, дегазации и регенерации трансформаторных масел. Речь идет об установках типа СММ-Р. Они позволяют восстанавливать эксплуатационные показатели изоляционных жидкостей до нормируемых значений, включая и тангенс угла диэлектрических потерь. Полная регенерация достигается за счет применения природного сорбента Фуллерова земля. К несомненным преимуществам установок СММ-Р принадлежит возможность многократного восстановления свойств сорбента непосредственно во время обработки масла и работа с трансформаторами, пребывающими под напряжением.

Компания GlobeCore предлагает универсальное оборудование, предназначенное для очистки, дегазации и регенерации трансформаторных масел. Речь идет об установках типа СММ-Р. Они позволяют восстанавливать эксплуатационные показатели изоляционных жидкостей до нормируемых значений, включая и тангенс угла диэлектрических потерь. Полная регенерация достигается за счет применения природного сорбента Фуллерова земля. К несомненным преимуществам установок СММ-Р принадлежит возможность многократного восстановления свойств сорбента непосредственно во время обработки масла и работа с трансформаторами, пребывающими под напряжением.

Технологии GlobeCore – это не только существенная экономия денежных и нефтяных ресурсов, но еще и вклад в сокращение количества вредных выбросов! Чем меньше отработанных масел на нашей планете будет несанкционированно сбрасываться в почву и водоемы, тем чище она будет.

Помните, что диэлектрические потери – это не приговор и при грамотном подходе можно контролировать изменение данного параметра.

Тангенс угла диэлектрических потерь Википедия

Диэлектри́ческая проница́емость — коэффициент, входящий в математическую запись закона Кулона для силы взаимодействия точечных зарядов q1{\displaystyle q_{1}} и q2{\displaystyle q_{2}}, находящихся в однородной изолирующей (диэлектрической) среде на расстоянии r12{\displaystyle r_{12}} друг от друга:

- F=14πεa⋅|q1q2|r122{\displaystyle F={\frac {1}{4\pi \varepsilon _{a}}}\cdot {\frac {|q_{1}q_{2}|}{r_{12}^{2}}}},

а также в уравнение связи вектора электрической индукции с напряжённостью электрического поля:

- D=εaE{\displaystyle \mathbf {D} =\varepsilon _{a}\mathbf {E} }

в рассматриваемой среде[1]. Вводятся абсолютная (а) и относительная (r, от англ. relative — относительный) проницаемости:

- εa=ε0εr{\displaystyle \varepsilon _{a}=\varepsilon _{0}\varepsilon _{r}},

где ε0{\displaystyle \varepsilon _{0}} — электрическая постоянная[2]. Cам термин «диэлектрическая проницаемость» применяется и для εr{\displaystyle \varepsilon _{r}}, и для εa{\displaystyle \varepsilon _{a}}; ради краткости, одну из этих величин (в российской литературе чаще εr{\displaystyle \varepsilon _{r}}, в англоязычной εa{\displaystyle \varepsilon _{a}}) переобозначают как ε{\displaystyle \varepsilon } (из контекста всегда ясно, о чём идёт речь). Величина εr{\displaystyle \varepsilon _{r}} безразмерна, а εa{\displaystyle \varepsilon _{a}}

2.2 Диэлектрические потери.

Диэлектрическими потерями называется мощность, рассеиваемая в диэлектрике при воздействии на него электрического поля и вызывающая нагрев диэлектрика.

Чаще всего для характеристики способности диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле используют угол диэлектрических потерь δ и тангенс этого угла tgδ.

Углом диэлектрических потерь δ называется угол, дополняющий до 90° угол сдвига фаз φ между током и напряжением в емкостной цепи. В случае идеального диэлектрика вектор тока в такой цепи опережает вектор напряжения на 90°. При этом δ=0. Чем больше рассеивается в диэлектрике мощность, тем меньше угол сдвига фаз φ и тем больше угол диэлектрических потерь δ и его тангенс.

Рассмотрим токи, протекающие через диэлектрик, помещённый в электрическое поле. Общий ток I является суммой токов различной природы:

I = Iсм + Iаб + Iскв , (4)

где Iсм — ток смещения, появляется в результате смещения электронных оболочек атомов или ионов, т.е. в результате упругой поляризации. Он является реактивным током и потерь не вызывает.

Iаб — ток абсорбции, появляется в результате релаксационных видов поляризации. Его можно разложить на две составляющие — активную (Iаб.а), вызывающую потери энергии, и реактивную (Iаб.р), не вызывающую потерь.

Iскв — ток сквозной проводимости (ток утечки), активный ток, возникающий вследствие миграции примесных ионов под действием электрического поля.

Таким образом, общий ток I, протекающий через диэлектрик, можно представить в виде суммы активного и реактивного токов:

I = Iа + Iр , (5)

причём

Iа = Iскв + Iаб.а , (6)

Iр = Iсм + Iаб.р . (7)

Взаимоотношение этих двух токов можно выразить векторной диаграммой, учитывая, что Iа и Iр сдвинуты друг относительно друга по фазе на 90°. Из векторной диаграммы видно, что

tgδ = Iа/Iр . (8)

Рис. 4. Векторная диаграмма токов, протекающих через диэлектрик.

Чем больше активный ток и чем, следовательно, больше tgδ, тем больше диэлектрические потери. Лучшие диэлектрические материалы отличаются низкими значениями tgδ: 0,0001 и ниже.

Иногда пользуются величиной, обратной tgδ, которая называется добротностью диэлектрика (Q):

Q = l/tgδ . (9)

Виды диэлектрических потерь.

Для твёрдых диэлектриков характерны два основных вида диэлектрических потерь:

— потери на электропроводность (иначе они называются омическими или потерями сквозной проводимости) обусловлены протеканием через диэлектрик тока сквозной проводимости Iскв;

— релаксационные потери, обусловленные активной составляющей абсорбционного тока Iаб.а.

Потери на электропроводность преобладают в диэлектриках, имеющих заметную поверхностную или объёмную электропроводность. Тангенс угла диэлектрических потерь этого вида уменьшается с возрастанием частоты по гиперболическому закону. Его значение можно вычислить по формуле

. (10)

. (10)

С увеличением температуры потери сквозной проводимости возрастают по экспоненциальному закону.

Рис. 5. Частотная и температурная зависимость потерь на электропроводность.

Релаксационные потери характерны для диэлектриков, обладающих релаксационными видами поляризации.

Рассмотрим релаксационные потери для случая дипольно-релаксационной поляризации с увеличением температуры тангенс угла диэлектрических, потерь изменяется по кривой с максимумом. При низких температурах из-за большой вязкости диэлектрика возможности поворота диполей ограничены. Время релаксации τ0 существенно больше периода изменения напряжённости внешнего поля(1/ω), tgδ мал.

При увеличении температуры вязкость среды уменьшается, ориентация диполей облегчается, τ0 приближается к 1/ω, дипольно-релаксационная поляризация получает большее развитие, tgδ возрастает и достигает максимума при tк.

Дальнейший рост температуры оказывает двоякое влияние на дипольно-релаксационную поляризацию. С одной стороны, вязкость продолжает снижаться, что увеличивает степень ориентации диполей, с другой стороны, усиливается тепловое движение молекул, которое оказывает разориентирующее влияние на диполи, τ0«1/ω, запаздывание поляризации относительно поля уменьшается, тангенс угла диэлектрических потерь также уменьшается. С повышением частоты максимум tgδ смещается в область более высоких температур. Это объясняется тем, что для большей частоты вязкость при tк ещё слишком высока, и диполи не успевают ориентироваться по полю. Для этого необходимо уменьшить вязкость, следовательно, повысить температуру.

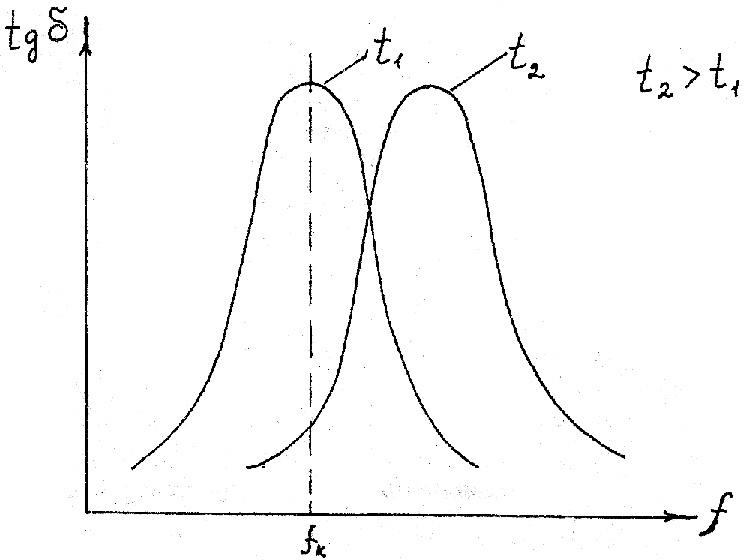

Аналогичный вид имеет частотная зависимость релаксационных потерь. При низких частотах диполи легко ориентируются по полю и tgδ мал.

Рис. 6. Температурная зависимость релаксационных потерь.

Рис. 7. Частотная зависимость релаксационных потерь.

При повышении частоты диполи не успевают следовать за изменением поля, tgδ растет и достигает максимума при fк. Когда же частота становится настолько велика, что τ0»1/ω, дипольно-релаксационная поляризация выражена очень слабо, значение tgδ мало. С увеличением температуры максимум кривой смещается в высокочастотную область.

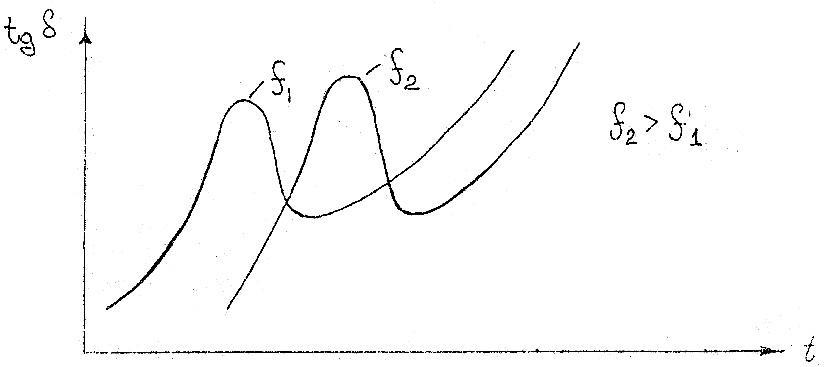

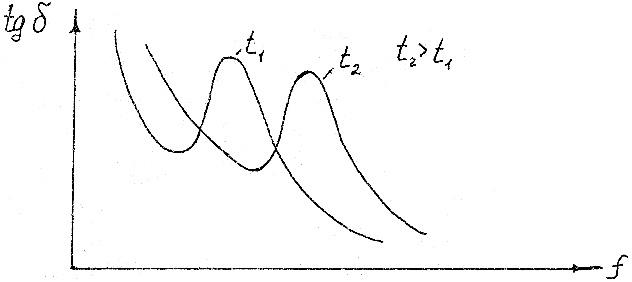

С учётом вкладов релаксационного механизма и электропроводности диэлектрика температурные и частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь имеют вид кривых, представленных на рисунках 8 и 9.

В таблице 1 приведены значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь для некоторых диэлектрических материалов.

Рис. 8. Температурная зависимость полных диэлектрических потерь.

Рис. 9. Частотная зависимость полных диэлектрических потерь.

Таблица 1. Значения ε и tgδ для некоторых твёрдых диэлектриков.

Наименование | ε | tgδ |

Органические диэлектрики | ||

Неполярные | ||

Полиэтилен | 2,2-2,3 | 0,0003-0,0004 |

Полистирол | 2,2-2,3 | 0,0003-0,0004 |

Фторопласт-4 | 1,9-2,2 | 0,0001-0,0002 |

Церезин | 2 | 0,0002-0,0004 |

Полярные | ||

Поливинилхлорид | 3,5-4,5 | 0,02-0,05 |

Лавсан | 3,0-3,5 | 0,002-0,05 |

Полиметилметакрилат | 2,8-3,5 | 0,003-0,02 |

Фторопласт-3 | 3 | 0,01-0,02 |

Эбонит | 2,8 | 0,015 |

Резина | 3-7 | 0,02-0,10 |

Гетинакс | 6-7 | 0,04-0,08 |

Неорганические диэлектрики | ||

Диэлектрики с ионной и электронной поляризацией | ||

Кварцевое стекло | 4,3 | 0,00026 |

Слюда | 6,8 | 0,0003 |

Керамика | ||

корундовая | 9,4 | 0,00005-0,0008 |

рутиловая | 150 | 0,0003-0,0005 |

форстеритовая | 8,5 | 0,0004 |

брокерит | 7 | 0,0003 |

Диэлектрики с ионной, электронной и релаксационной поляризацией | ||

Стекло платиновое | 16 | 0,01 |

Стекло боросиликатное | 3 | 0,002 |

Ситаллы | 5-7 | 0,01-0,3 |

Радиофарфор | 6 | 0,004 |

Электрическая проницаемость и угол диэлектрических потерь

Дата публикации: .

Категория: Электротехника.

Электрическая проницаемость

Электрическая проницаемость является величиной, характеризующей емкость диэлектрика, помещенного между обкладками конденсатора. Как известно, емкость плоского конденсатора зависит от величины площади обкладок (чем больше площадь обкладок, тем больше емкость), расстояния между обкладками или толщины диэлектрика (чем толще диэлектрик, тем меньше емкость), а также от материала диэлектрика, характеристикой которого служит электрическая проницаемость.

Численно электрическая проницаемость равна отношению емкости конденсатора с каким-либо диэлектриком такого же воздушного конденсатора. Для создания компактных конденсаторов необходимо применять диэлектрики с высокой электрической проницаемостью. Электрическая проницаемость большинства диэлектриков составляет несколько единиц.

В технике получены диэлектрики с высокой и со сверхвысокой электрической проницаемостью. Основная их часть – рутил (двуокись титана).

Рисунок 1. Электрическая проницаемость среды

Угол диэлектрических потерь

В статье «Диэлектрики» мы разбирали примеры включения диэлектрика в цепи постоянного и переменного тока. Оказалось, что реальном диэлектрике при работе его в электрическом поле, образованным переменным напряжением, происходит выделение тепловой энергии. Мощность, поглощаемая при этом, называется диэлектрическими потерями. В статье «Цепь переменного тока, содержащая емкость» будет доказано, что в идеальном диэлектрике емкостной ток опережает напряжение на угол, меньший 90°. В реальном диэлектрике емкостной ток опережает напряжение на угол, меньший 90°. На уменьшение угла оказывает влияние ток утечки, называемый иначе током проводимости.

Разность между 90° и углом сдвига между напряжением и током, проходящим в цепи с реальным диэлектриком, называется углом диэлектрических потерь или углом потерь и обозначается δ (дельта). Чаще определяют не сам угол, а тангенс этого угла – tg δ.

Установлено, что диэлектрические потери пропорциональны квадрату напряжения, частоте переменного тока, емкости конденсатора и тангенсу угла диэлектрических потерь.

Следовательно, чем больше тангенс угла диэлектрических потерь, tg δ, тем больше потери энергии в диэлектрике, тем хуже материал диэлектрика. Материалы с относительно большим tg δ (порядка 0,08 – 0,1 и более) являются плохими изоляторами. Материалы с относительно малым tg δ (порядка 0,0001) являются хорошими изоляторами.

Источник: Кузнецов М. И., «Основы электротехники» — 9-е издание, исправленное — Москва: Высшая школа, 1964 — 560 с.