Тензометрия — Википедия

Тензометрия (от лат. tensus — напряжённый и греч. μετρέω — измеряю) — совокупность экспериментальных методов определения механического напряжения детали, конструкции. Основана на определении деформаций или других параметров материала, вызванных механическим напряжением (например, двойного лучепреломления или вращения плоскости поляризации света в нагруженных прозрачных деталях).

Приборы для измерения деформаций называются тензометрами. По принципу действия тензометры делятся на электрические, оптические, пневматические, акустические. В состав тензометра входит тензометрический датчик и показывающие устройства (индикаторы) и/или регистрирующие устройства.

Тензометры, предназначенные для измерения деформаций во многих точках исследуемого объекта и снабжённые средствами обработки данных, их регистрации и передачи в качестве сигналов управления, часто называют тензометрическими станциями или тензостанциями.

До 1980-х годов тензостанции представляли собой комплекс самописцев, регистрирующих сигналы многих датчиков на бумажной ленте. Развитие компьютерной техники и применение АЦП изменило облик этой аппаратуры. Стала возможной не только регистрация сигналов тензодатчиков, но и их цифровая обработка в реальном времени, визуализация деформаций на экранах мониторов и автоматическая выдача управляющих сигналов для изменения режима работы тестируемой конструкции, например, для компенсации деформации деталей манипуляторов в станках с ЧПУ, что позволяет повысить точность обработки заготовки.

Предложено много различных способов измерения деформаций, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор того или иного метода зависит от конкретной задачи.

Оптические[править | править код]

Основаны на измерении малых смещений поверхностей, которые регистрируются, например, интерференционными методами, методами муаровых узоров и др.

Отдельную группу оптических методов составляют оптоволоконные датчики, основанные на измерении деформации приклеенной к исследуемому объекту оптоволоконной нити, в которой сформирована Брегговская решётка.

Для исследования деформаций оптически прозрачных деталей применяют методы, основанные на эффекте возникновения двойного лучепреломления или вращении плоскости поляризации в нагруженных деталях — явление фотоупругости. При этом деталь помещают между скрещённых поляризаторов и в проходящем свете наблюдают визуализированную картину напряжений. При этом обычно изучают деформации оптически прозрачных макетов деталей

Пневматические[править | править код]

Основаны на измерении давления сжатого воздуха в сопле, примыкающем к поверхности исследуемой детали. Изменение расстояния до сопла от поверхности вызывает регистрируемое изменение давления.

Акустические[править | править код]

При нагружении деталей изменяются акустические параметры материала, такие как скорость звука, акустическое сопротивление, затухание. Эти изменения могут быть измерены пьезоэлектрическими датчиками.

Также к акустическим методам относят датчики, при нагружении которых изменяется частота собственных колебаний чувствительного элемента — например, струнные.

Электрические[править | править код]

Используют изменение электрических параметров материала чувствительного элемента тензодатчика при нагружении, обычно изменения электрического сопротивления (тензорезистивные датчики) или генерирующие напряжения при деформациях (пьезоэлектрические). Недостаток последних — они непригодны для измерений статических деформаций, но имеют очень высокую чувствительность.

Условно к электрическим методам можно отнести различные электрические измерители малых смещений — ёмкостные, индукционные датчики и др.

Рентгеновские[править | править код]

При деформации материала изменяются межатомные расстояния в кристаллической решётке материала исследуемого объекта, что может быть измерено рентгеноструктурными методами.

Сейчас это наиболее удобный и чаще других используемый метод. При деформации электропроводящих материалов (металлов, полупроводников) происходит изменение их удельного электрического сопротивления и, как следствие, — изменение сопротивления чувствительного элемента датчика. В качестве проводящих материалов обычно используются металлические плёнки, напылённые на гибкую диэлектрическую подложку. В последнее время находят применение полупроводниковые датчики. Сопротивление чувствительного элемента измеряется тем или иным способом.

Конструкция типичного металлического датчика[править | править код]

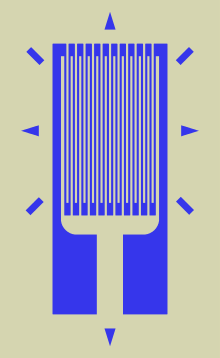

Плёночный тензорезистор. На подложку через фигурную маску в вакууме напылена или сформирована методами фотолитографии плёнка металла. Для подключения электродов выполнены контактные площадки (снизу). Метки облегчают ориентацию при монтаже.

Плёночный тензорезистор. На подложку через фигурную маску в вакууме напылена или сформирована методами фотолитографии плёнка металла. Для подключения электродов выполнены контактные площадки (снизу). Метки облегчают ориентацию при монтаже.В качестве материала плёнки обычно используются сплавы, имеющие низкий температурный коэффициент удельного сопротивления (например, манганин) — для снижения влияния температуры на показания тензометра.

При использовании тензорезистор подложкой приклеивают к поверхности исследуемого на деформации объекта или поверхности упруго-деформируемого элемента в случае применения в весах, динамометрах, торсиометрах, датчиках давления и др., так, чтобы тензорезистор деформировался вместе с деталью.

Чувствительность к деформации такого тензорезистора зависит от направления приложения деформирующей силы. Так, наибольшая чувствительность при растяжении и сжатии — по вертикальной по рисунку оси и практически нулевая при горизонтальной, так как полоски металла в зигзагообразной конфигурации сильнее изменяют своё сечение при вертикальной деформации.

Тензорезистор включается с помощью электрических проводников во внешнюю электрическую измерительную схему.

Измерительная схема[править | править код]

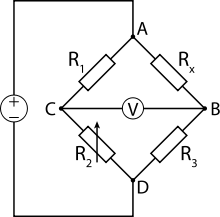

Измерительный мост с вольтметром в диагонали. Тензорезистор обозначен Rx.

Измерительный мост с вольтметром в диагонали. Тензорезистор обозначен Rx.Обычно тензорезисторы включают в одно или два плеча сбалансированного моста Уитстона, питаемого от источника постоянного напряжения (диагональ моста A—D). С помощью переменного резистора

При выполнении соотношения R1 / R2 = Rx / R3 напряжение диагонали моста равно нулю. При деформации изменяется сопротивление Rx (например, увеличивается при растяжении), это вызывает снижение потенциала точки соединения резисторов Rx и

Изменение сопротивления Rx может происходить не только от деформации, но и от влияния других факторов, главный из них — изменение температуры, что вносит погрешность в результат измерения. Для снижения влияния температуры применяют сплавы с низким ТКС, термостатируют объект, вносят поправки на изменение температуры и/или применяют дифференциальные схемы включения тензорезисторов в мост.

Например, в схеме на рисунке вместо постоянного резистора R3 включают такой же тензорезистор, как и Rx, но при деформации детали этот резистор изменяет своё сопротивление с обратным знаком. Это достигается наклейкой тензорезисторов на поверхности по-разному деформируемых зон детали, например, с разных сторон изгибаемой балки или с одной стороны, но со взаимно перпендикулярной ориентацией. При изменении температуры, если температура обоих резисторов равна, знак и величина изменения сопротивления (вызванного изменением температуры) равны, и температурный уход при этом компенсируется.

Также промышленностью выпускаются специализированные микросхемы для работы совместно с тензорезисторами, в которых помимо усилителей сигнала часто предусмотрены источники питания моста, схемы термокомпенсации, АЦП, цифровые интерфейсы для связи с внешними цифровыми системами обработки сигналов и другие сервисные функции.

Используется при проектировании различных машин, деталей, сооружений. При этом, как правило, изучаются деформации не самих проектируемых объектов, а их макетов — например, макетов мостов, корпусов летательных аппаратов и др. Часто макеты выполняются в уменьшенном размере.

Также применяется в различных силоизмерительных устройствах, приборах — весах, манометрах, динамометрах, датчиках крутящего момента (торсиометрах). В этих устройствах тензодатчики измеряют деформации упругих элементов (балок, валов, мембран)[2].

- Политехнический словарь / Ишлинский А. Ю. и др.. — 3 изд., перераб. и доп.. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 523. — 656 с. — ISBN 5-85270-003-7.

тензометрирование конструкций, принцип действия и устройство

Тензометр – это прибор, который преобразует физическую величину силы воздействия на объект в электрический сигнал. Изменения тока в цепи отображаются на интерфейсе тензометра числовыми величинами в единицах измерения силы.

Тензорезисторы

Физические принципы тензометрии

Метод тензометрии – это способ определения напряжённого состояния какой-либо конструкции при возникновении локальных деформаций. Методика измерений позволяет выявить слабые места конструкции, находящейся в напряжённо-деформированном состоянии. Существует несколько способов измерения деформаций:

- оптический;

- пневматический;

- акустический;

- электрический;

- рентгеновский.

Оптический

Оптоволоконные датчики приклеивают к массиву. С помощью оптоволоконной нити, в которой сформирована брегговская решётка, происходит фиксация изменения геометрии поверхности исследуемого объекта. В результате обработки полученного электронного сигнала результат отображается на экране прибора.

Важно! Деформации оптически прозрачных тел измеряют методами, основанными на эффекте двойного лучепреломления. Также величину фотоупругости нагруженного тела меряют способом вращения плоскости поляризации.

Пневматический

Применяют поток сжатого воздуха в сопле, направленного на исследуемую поверхность объекта под силовым напряжением. Малейшее изменение расстояния между соплом и телом вызывает изменение давления воздушного потока, которое регистрируется специальными датчиками.

Акустический

Пьезоэлектрическими элементами отмечают изменения акустических параметров объекта. То есть происходят замеры скорости звука, акустического сопротивления и его затухания. В другом случае струнные датчики под воздействием деформаций объекта меняют частоту собственных колебаний.

Электрический

Измерения деформаций фиксируются тензодатчиками. Они отражают изменения электрического сопротивления нагружаемого объекта. Измерительные элементы называют тензорезистивными датчиками.

Рентгеновский

В материалах, подвергающихся силовым воздействиям, меняются расстояния между атомами в кристаллической решётке исследуемого тела. Для фиксации динамики этих процессов применяют рентгеноструктурный метод.

Тензорезистивный метод

В основу этого самого популярного метода положен принцип измерения динамического изменения удельного электрического сопротивления испытуемой детали под нагрузкой. В качестве измерителей применяются полупроводниковые тензометрические датчики. Металлический датчик, улавливая колебания электрического сопротивления детали, сам меняет величину собственного сопротивления. Изменение характеристики тока, проходящего через датчик, отражает тензометр на своём интерфейсе.

Конструкция типичного металлического датчика

Тензометрирование осуществляется с помощью металлических датчиков плёночного типа. Их изготавливают несколькими способами, но конструкция остаётся одной и той же. В одном случае на полимерную плёнку накладывают трафарет (маску) и сверху напыляют тонкий слой металлического сплава.

По-иному токопроводящую форму резистора создают методом фотолитографии. На напылённую металлическую поверхность наносят фоторезист. Через фототрафарет просвечивают поверхность ультрафиолетом. В зависимости от вида фоторезиста, растворителем смывают засвеченные участки или необлучённые поверхности. Открытый металлизированный слой смывают кислотой, получая фигурную металлическую плёнку.

Тензометрический рисунок датчика напоминает по форме сжатую пружину в плане. Чтобы снизить влияние температуры на показания тензометра, для печатной формы датчика применяют металлические сплавы с низким коэффициентом удельного сопротивления.

Схема металлического датчика

Датчики имеют самоклеящуюся подложку. Плёнки приклеивают к поверхности исследуемых объектов: это могут быть рычажные весы, динамометры, валы автомобилей, секции трубопроводов. Таким же способом измеряют степень деформации валопроводов и опорных подшипников в машиностроении, и др.

Обратите внимание! Чувствительность тензорезистора зависит от ориентирования датчика по направлению приложения нагрузки к объекту. Если происходит сжатие или растяжение детали, то продольные линии тензорезистора должны располагаться по оси приложения нагрузки. В противном случае чувствительность датчика будет равна нулю.

Измерительная схема

Тензорезисторная измерительная схема включает в себя так называемый сбалансированный мост Уинстона. Ниже на рисунке он представлен со встроенным по диагонали вольтметром. Проводник A – D замкнут на источнике постоянного напряжения.

Измерительный мост тензометра

Переменный резистор R2 в отсутствие нагрузки сводит напряжение к нулю. Вольтметр диагонали B – C показывает изменение уровня напряжения в схеме при наличии нагрузки, приложенной к исследуемому объекту. Параллельно этому сигнал с линии B – C подаётся через дифференциальный усилитель в тензометр.

Применение тензометрии

Тензометрия является неотъемлемой частью испытаний макетов и экспериментальных образцов, проектируемых ответственных строительных конструкций, продукции авиапрома, космической техники и пр. Тензометрии подвергают здания и сооружения, в которых были замечены нарушения целостности конструкций.

На принципах тензометрии проектируют и производят приборы измерительного назначения. К ним относятся весы, динамометры, торсиометры (датчики крутящего момента). Тензорезисторы играют большую роль в профилактике и предупреждении возникновения возможных аварийных ситуаций, связанных с разрушением строительных конструкций, различного оборудования тяжёлой промышленности и т.п.

Тензометрические методы измерения

Принцип действия тензометра

Чтобы понять принцип действия тензометра, надо вернуться к рассмотрению вышеуказанной измерительной схемы. При возникновении деформации тензорезистор Rx меняет своё сопротивление, что вызывает падение потенциала в точке схождения R3 и Rx. В результате изменяется напряжение моста B – C. На изменение сопротивления тензорезистора Rx может оказывать побочное влияние окружающая температура. При получении результатов тестирования данные корректируют, внося поправки на изменение температуры.

Виды тензометров

Для измерения деформаций различных объектов были созданы тензометры, отличающиеся принципами действия и областями применения. По этим признакам измерительное оборудование подразделяют на следующие виды:

- механическое;

- резистивное;

- струнное;

- ёмкостное;

- индуктивное.

Механические

Измерения основаны на фиксации изменения длины объекта под нагрузкой. Работа механического тензометра заключается в определении зависимости удлинения тела от напряжения в поперечном сечении.

Резистивные

Плёночные тензоризисторы, наклеенные в разных направлениях на теле объекта, при его сжатии или растяжении меняют своё электрическое сопротивление вместе с объектом. Точность измерений деформаций обеспечивается работой не одного датчика, а группы тензорезистров.

Плёночные тензорезисторы

Струнные

Струнный вариант представляет собой стальную проволоку (струну), её натягивают между опорами, которые закрепляют на поверхности объекта. Суть измерений заключаются в определении отношения частоты колебания струны к степени её натяжения при изменении длины обследуемого тела под воздействием нагрузки.

Ёмкостные

В качестве датчика применяют конденсатор с переменной ёмкостью. Деформация объекта вызывает изменение зазора между пластинами конденсатора, что отражается на характеристике тока в измерительной схеме прибора.

Индуктивные

Устройство прибора основано на применении катушки индуктивности, в которой установлен подвижный сердечник. Он напрямую контактирует с поверхностью объекта. При малейшей деформации поверхности происходит смещение сердечника в катушке. Изменяющиеся параметры катушки индуктивности фиксируются через электросхему прибором.

Примеры использования тензометров

Одним из примеров может служить максимальная оптимизация степени натяжения полотна ленточной пилы. Также стоит упомянуть об обследовании железобетонных конструкций, которые производят с помощью тензометров, фиксирующих степень напряжения арматуры в массиве бетона.

Настройка тензометра

Настройку тензоизмерений производят с помощью компьютерной программы Тензометр. Операционная система позволяет осуществлять измерения с помощью тензометрических датчиков силы, крутящего момента на основе мостовых и полумостовых схем в тензостанции ZET 017-T. С её настройкой можно проводить измерения силы, крутящего момента, веса и смещений.

Самописец программы отображает фиксированные результаты в почасовом режиме. Статистика показаний отображается графически и в табличном виде.

Параметры

Комплекс измерений формируется выбором нужных характеристик в поле «Параметры» на интерфейсе программы. К ним относятся:

- ток питания;

- показания;

- единицы измерений;

- сглаживание;

- коррекция;

- инверсия данных.

Тензорезистор

Для его настройки пользуются окном программы – «Тензорезистор». Для выбора процесса измерений используют раздел «Файл калибровки». Высвечивается поле «Показания». В нём указываются данные датчика.

Тензодатчик

Используют поле программы – «Тензодатчик». Для настройки применяют два параметра: это чувствительность и предел измерений.

Многоканальный

Программа поддерживает многоканальные режимы измерений. Их использует при установке на объект группы датчиков.

Подсказки в программе Тензометр

Корректировщик программы укажет во всплывающем окне неправильное задание тех или иных параметров. Разработчики программного продукта учли самые распространённые ошибки и позаботились о следующих оповещениях:

- отсутствие опорного канала;

- неправильно заданы каналы;

- низкий уровень опорного сигнала (ниже 3% верхнего диапазона).

Дополнительная информация. Программное обеспечение ZETLAB TENZO содержит программу Тензометр для всех тензостанций. При сбое программ подключают Ethernet. Для этого запускают панель ZETLAB, нажимают клавишу F1 и находят строку подключения к Ethernet.

Цифровой тензорезистор ZET

Тензометрические обследования помогают избегать просчётов в проектировании объектов, испытывающих деформации различного характера под воздействием разных внешних факторов. Своевременное выявление причин, вызывающих изменения характеристик объекта, позволяет сохранить его эксплуатационные качества и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Видео

| На главную | База 1 | База 2 | База 3 |

| Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |

| Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |

| Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом |

| Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |

29. Методы измерения деформаций и механических напряжений, тензометры.

Переход от измеряемых деформаций к механическим напряжениям осущ-ся при известных функциональных зависимостях м/у деф-ми и напряжениями.

При однородным образом напряженном состоянии изотропного материала в пределах упругой деформации можно установить связь м/у деформацией (g) и напряжением (Н).

относительная

деформация

относительная

деформация  .

.

механические

напряжения.

механические

напряжения.

коэффициент

Пуассона.

коэффициент

Пуассона.

E – модуль упругости.

Для

случая плоского состояния напряженного:  .

.

При

исследовании линейно-нагруженных

элементов относительное мех-ое напр-ие

будет

—

относит-ая деформация в направлении

нагружения.

—

относит-ая деформация в направлении

нагружения.

Остаточная деформация д.б. маленькой.

В отдельных случаях необходимо измерять остаточную деформацию.

Измерение малых изменений деформаций исп-ся в изучении структуры кристаллов.

Для измерения напряжений в пределах отсутствия остаточных деформаций используют тензорезисторы, но они обладают высокой погрешностью.

Для измерений часто используют тензометры:

упругий элемент;

ножевые опоры;

винтовые зажимы;

исследуемый образец;

тензодатчик;

l – пермещение; P -давление.

Данный

тензометр имеет завис-ть

М. б. исп-ны индуктивные тензометры у которых измерение длины происходит за счет индуктивных датчиков.

Помимо механических тензометров исп-ся оптические тензометры.

Существует термоупругий метод измерения напряжений, который основан на термоупругом эффекте – температура поверх-ти деформ-его материала измен-ся при его деформации. Изменение повехностной темп-ры зависит от суммы мех-их напряжений поверхности.

Этот метод применим при оценке переменных механических напряжений.

Относительное изменение температуры опред-ся св-ми материалов:

коэф-нт

термоупругости;

коэф-нт

термоупругости;  суммарное

напряжение по поверхности;

суммарное

напряжение по поверхности;

Упругие материалы, имеющие положительный коэф-нт темп-го расширения имеют отрицательный КТУ, т.е. если соблюдать состояние тела без воздействий, то температура поверхности будет уменьшаться при ув-нии мех-их нагрузок.

Определение механических напряжений осущ-ся путем распр-ия темп-ры на поверхности бесконт-ым методом при помощи тепловизоров.

ИС имеет сканирующее устройство.

24. Ионизационные источники измерительных преобразователей и их характеристики.

К ионизационным преобразователям относятся преобраз-ли, в которых измеряемая пьезоэлектрическая величина связана с параметрами ионизац-ого излучения.

В ионизац. измер. преобр. (ИИП) необходимо наличие источников и приемников излучения. Источник м. б. естественным и искусственным.

Основные парам-ры характер-ие ионизац-ое излучение:

активность источника, хар-т число актов распада, происх-х в источнике излуч-я в ед/с. Единица активности [Кюри] равна активности данного изотопа, в котором в 1 сек. происходит 3,7*1010 распадов.

интенсивность излучения – кол-во энергии, проходящее в ед. времени ч/з ед. поверх-ти в направл-ии перпендикулярно направленных излуч-х лучей.

Доза излучения – кол-во энергии, поглощенное средой

Мощность дозы – энергия, поглощаемая облуч-м в-м в ед времени G=[рад/сек].

Экспозиционная доза рентгеновского излучения (измер-ся в Рентгенах) 1р=2,58

характеризует ионизирующую способность

излучателя

характеризует ионизирующую способность

излучателяМощность экспозиц-й дозы Р =[P/сек]

-лучи

излуч-ся ядрами атома Не. Они несут

полож. заряд. Энергия

-лучи

излуч-ся ядрами атома Не. Они несут

полож. заряд. Энергия  -частиц

3,8 МэВ. Проникающая способ-ть мала, пробег

-частиц

3,8 МэВ. Проникающая способ-ть мала, пробег

,

,

где z – атомный вес. С=3,7*1010 — кол-во частиц, испускаемой источником при активности 1 кюри в 1 сек.

А — активность источника

-поток

электронов, Их спектр непрерывен до

макс-ой энергии которая 1,2МэВ. При этом

одна часть частиц рассеивается, другая

– поглощается. Поглощение

-частиц

опр-ся в зависимости от толщины мат-ла:

-поток

электронов, Их спектр непрерывен до

макс-ой энергии которая 1,2МэВ. При этом

одна часть частиц рассеивается, другая

– поглощается. Поглощение

-частиц

опр-ся в зависимости от толщины мат-ла:

+

+

d – толщина вещества

интенсивность

потока излучения падающего на в-во

интенсивность

потока излучения падающего на в-во

—

линейны коэф-нт поглощения, зависящий

от облучаемого материала.

—

линейны коэф-нт поглощения, зависящий

от облучаемого материала.

—

массовый коэф-нт поглощения

—

массовый коэф-нт поглощения

Величина

половинного поглощения – толщина

материала, которая ослабляет величину

интенсивности вдвое

При

большой толщине объекта ослабление

опред-ся его толщиной и атомной величиной

его рассеивания:

Интенсивностью потокоизлучения, к-я поступает на данную поверхность:

-расстояние

от источника излучения до излучаемой

поверхности

-расстояние

от источника излучения до излучаемой

поверхности

Ионизация

осуществляется  -частицами,

опред-ся соотношениями

-частицами,

опред-ся соотношениями -частиц

-частиц

-частица

– ЭМИ коротких длин волн, поток фотонов.

-частица

– ЭМИ коротких длин волн, поток фотонов.

Взаимодействия  —

лучей с атомами поглощающих веществ

очень редко.

—

лучей с атомами поглощающих веществ

очень редко.

Интенсивность  -лучей:

-лучей:

K-

ср. кол-во  при одном акте распада.

при одном акте распада.

—

за которое интенсивность излучения

источника уменьшится в 2 раза.

—

за которое интенсивность излучения

источника уменьшится в 2 раза.

При работе с ними необходимо соблюдать ТБ.

Приёмники излучения преобр-т энергию ядерного излучения в электрический сигнал. Принцип работы основан на ионизации газов или магнитосмещения (люменисценция ) ионизационной камеры, газоразрядные счётчики, сцинтилляционные.

Под действием ядерного излучения газовая среда ионизирует, при этом пространство м/у электродами становится проводящим.

(прод24)

На I- линейное изменение ионизационного тока от приложенного напряжения.

II – ток достигает насыщения, которое опред-ся мерой воздействия ионизационных пар ион-электрон

III – ток вновь возраст-т, это объесняется, что помимо ионизации возникает вторичный предел ионизации в последствии ударов электронов и ионов по нейтральной молекуле. С опред-го момента начинается самост. разряд, при этом величина тока ионизации не будет опр-ся величиной интенсивности изл-я.

Газоразрядные счетчики работают в режиме IV самостоятельного газоразряда.

Частотный диапазон измер-х напряжений дает оценку до 10 кГц.

Существует метод рентгеновской тензометрии, который примен-ся для измер-ия напр-ия в образцах поликристаллических материалов.

(прод23) При воздействии вибрационных ускорений в направлении по оси к данной трубке возникают поступательные перемещения капли ртути электролита, которые приводят к деформации раздела смачиваемой поверх-ти, что приводит к возникновению ЭДС.

1 -ртуть; 2 – поляриз-ая жидкость; 3 – электроды.

Частота от 0,1 до 104 Гц.

Измерение напряжений методом тензометрии

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 12Следующая ⇒Для измерения напряжений (деформаций) методом тензометрии применяют различные по принципу действия и конструкции приборы, называемые тензометрами.

Механические тензометры.Тензометры этого типа часто используют при испытаниях мостов и других сооружений статическими нагрузками. Из механических тензометров при испытании мостов наиболее широко применяют тензометры различных конструкций (Гуген-бергера, Аистова) с двухрычажной кинематической схемой (рис. 4.7). Жесткая станина 1 тензометра с левой стороны имеет острую неподвижную ножку, а с правой — треугольный вырез для опирания призмы, являющейся малым плечом рычага первого рода 4. Верхняя часть этого рычага (плечо А) шарнирно при помощи коромысла 2 соединена с другим рычагом (стрелкой) второго рода 3, прикрепленным шарнирно к станине 1. Расстояние между неподвижной ножкой и подвижной

1 От греческого «холос» (весь, полный) и «графио» (пишу). 122

призмой является базой S. При установке острая ножка и призма при помощи, струбцин прижимаются и врезаются в поверхность элемента. При деформации испытуемого элемента на базе S нижний конец рычага 4 (призма) переместится на расстояние AS. Это в свою очередь вызовет перемещение п нижнего конца рычага 3 (стрелки), которое определяют по шкале с миллиметровыми делениями. Отношение

—-— = т называется передаточным числом или коэффициентом

увеличения тензометра. Значение m для различных моделей прибора колеблется от 800 до 2000. Шкала обычно имеет 40 миллиметровых делений. Следовательно, максимальное значение AS, которое может

быть измерено без перестановки стрелки, равно Щ мм.

Конструктивное оформление прибора показано на рис. 4.8. Принципиальная кинематическая схема обеих моделей одна и та же. Станина 2 опирается на конструкцию с помощью неподвижной / и подвижной 9 ножек. Рычаг 8, являющийся продолжением подвижной ножки, соединен со стрелкой 5 с помощью коромысла 6, удерживаемого в рабочем положении пружиной 7. Установка стрелки на нуль производится изменением положения верхней части стойки 3 после ослабления винта 4. Во второй модели установка стрелки осуществляется вращением винта 10, перемещающим колодку 11, на которой закреплена ось стрелки.

Обычно тензометры имеют собственную постоянную базу S = = (10 — 20) мм. В некоторых моделях собственная база тензометра может иметь два значения. Это достигается путем перестановки пластинок с треугольными вырезами для опирания подвижной призмы. В тех слу-

|

Рис. 4.7. Кинематическая схема двухрычажного тензометра: 1 — станина; 2 — коромысло; 3 — рычаг (стрелка) второго рода; 4 — рычаг первого рода; а — малое плечо рычага 4; А —большое плечо рычага 4; П — перемещение стрелки по шкале; S — база тензомера; AS— измеряемая деформация

|

|

i

чаях, когда длина базы тензометра недостаточна, к прибору привинчивают удлинители, увеличивающие базу до 500 мм.

Для установки тензометра пользуются различными струбцинами и другими приспособлениями. От качества установки тензометра зависит его работа. Тензометр должен быть прижат к испытуемой поверхности силой 20—30 Н. Чрезмерное прижатие прибора может привести к выкрашиванию ножей призмы и другим повреждениям, слабое — к проскальзыванию. Правильность установки тензометра проверяют путем отклонения стрелки прибора на 2-4 деления в сторону. При правильной установке прибора стрелка не должна «ползти» по шкале, а после нескольких колебаний должна возвращаться в первоначальное положение. Измеряемую деформацию (напряжение) определяют по разности отсчетов по шкале прибора до и после нагружения конструкции (элемента). Механические тензометры благодаря простоте конструкции, малому весу, сравнительно высокой точности и надежности измерений, а также возможности быстрой подготовки к измерениям широко используют при статических испытаниях мостов.

Тензометры ГугенберГера имеют недостатки, заключающиеся в ограниченности измерения деформаций (до 40 мкм) без перестановки стрелки, сложности работы на открытом воздухе в ветреную погоду, наличии мертвого хода в шарнирных соединениях. Эти недостатки в значительной степени исключены в тензометрах ТА-2 конструкции Аистова Н. Н. с электроконтактом и переменной базой измерения. Этот прибор имеет станину 5 (рис. 4.9), опирающуюся на две ножки, расстояние между которыми может изменяться. Собственная база тензометра S составляет 20-50 мм, а при наличии удлинителей может изменяться

Рис. 4.8. Двухрычажный тензометр-

« — первая модель; б — вторая модель;

J — неподвижная ножка; 2 — станина;

J — стоика; 4, 10 — винты- т

‘ ‘ винты, J _ стрел-

ка, б-коромысло; 7-пружина; 8-рычаг; 9 — подвижная ножка- // -подвижная колодка

Рис. 4.9. Тензометр Н. Н. Аистова ТА-2 со счетчиком оборотов лимба: 1 — струбцина для крепления тензометра; 2 — счетчик оборотов лимба; 3 — лимб; 4 — стойка; 5 — станина с переменной базой; 6 — звуковой индикатор (телефон) ; 7 — блок питания

до 200 мм. Подвижная призма соединена со стойкой 4. Остальная часть прибора смонтирована на верхней части станины, изолированной от нижней. В верхней части станины расположен микрометренный винт с лимбом 3 и счетчиком оборотов 2. Установив тензометр на конструкции, его закрепляют струбциной 1, подключают блок питания 7 и вывинчивают микрометренный винт вращением лимба 3 до контакта со стойкой 4. Контакт определяется по электросигналу (звонку или свечению лампочки). В этот момент берут отсчет С1по шкале лимба 3. После снятия отсчета лимб отводят в обратную сторону до прекращения сигнала.

|

|

|

Рис. 4.11. Схема проволочных тензорезисторов:

а — петлевая; б — беспетлевая; 1 — воспринимающая решетка; 2 —изолирующая подкладка; 3 — выводы; 4 — низкоомные медные перемычки

+ 40 % Ni), нихрома (80 % Ni + 20 % Си) и др., обладающих высоким омическим сопротивлением. К концам проволочных петель припаяны выводы 3 — медные проводники диаметром 0,1-0,2 мм или полоски медной фольги сечением 0,05 х 0$ мм длиной 20-30 мм. Для пленочной основы используются бакелитовый лак, клей БФ-2 и специальные композиции. Тензорезисторы, изготовленные на пленке из клея БФ, работоспособны при температурах от минус 40° до плюс 70 °С, на бакелитовом лаке — до плюс 200 °С. Для измерений при более высоких температурах используют датчики, приклеиваемые на клеях В-58, ВН-15 (до 400 9С) или цементах Б-56, ВН-12 (до 800 °С) и др.

Основными характеристиками проволочных тензорезисторов являются: база измерения 5, омическое сопротивление ^.величинакоторого с точностью до 0,1 Ом указывается в паспорте, и чувствительность тен-зорезистора, характеризуемая коэффициентом тензочувствительностит?. Проволочные тензорезисторы изготавливают с базами от 2 до 150 мм с омическим сопротивлением от 50 до 2000 Ом. Наиболее распространены тензорезисторы с базами 5—50 мм и сопротивлением 50—400 Ом. Коэффициент тензочувствительности проволочных тензорезисторов находится в пределах от 2 до 3,5 (для константановых т? = 2,0 — 2,1; для нихромовых 1? = 3,5). Линейный характер зависимости AR — /(e), например, для константановой проволоки практически сохраняется до е = 0,01. Следовательно, используя тензорезисторы из этой проволоки, можно измерять деформации в стальных элементах при работе их и за пределами упругости.

Закругления в решетке проволочных тензорезисторов делают их чувствительными к поперечным деформациям, что влияет на точность измерений особенно с уменьшением базы тензорезистора. От этого недостатка свободны беспетлевые тензорезисторы с низкоомными медными перемычками 4 (рис. 4.11, б). Из-за отсутствия поперечной тензочувствительности и лучших условий передачи деформаций (ввиду продолжения прямолинейных участков тензорешетки и за перемычки) база их может быть уменьшена до 2—3 мм.

Иногда используют тензорезисторы, не имеющие подложки — со свободным подвесом проволоки. Основным достоинством их является

большая стабильность показаний пои длительных измерениях (из-за отсутствия ползучести клея). Однако из-за сложности изготовления, требующего определенных навыков, такие тензорезисторы имеют ограниченное распространение.

Эластичные преобразователи являются разновидностью проволочных тензорезисторов. Они представляют собой резиновый или пластиковый капилляр с внутренним диаметром 0,1-0,5 мм, заполненный ртутью или электролитом и снабженный проволочными выводами. Крепление таких преобразователей к элементам конструкции производится с помощью скоб или манжет. Основное достоинство таких преобразователей — возможность измерять весьма большие деформации материалов (до 40-50%).

Фольговые тензорезисторы являются дальнейшим развитием проволочных тензорезисторов. В отличие от последних они имеют решетку не в виде круглого провода, а в виде тонких полосок фольги прямоугольного сечения толщиной 4-12 мкм, наносимых на лаковую основу. Благодаря большей площади соприкасания полосы фольгового тензорезистора с объектом измерения его теплоотдача значительно выше, чем у проволочного, что позволяет увеличить силу тока, протекающего через тензорезистор (до 0,2 А), а следовательно, и повысить его чувствительность. Другое преимущество фольговых тензорезисторов заключается в возможности изготовления решеток любого рисунка, наиболее удовлетворяющих условиям измерений фотолитографским способом. Прямоугольные решетки (рис. 4.12, а) используют для измерения линейных деформаций, розеточные (рис. 4.12, б) — при плоском напряженном состоянии.

Тензочувствительность фольговых тензорезисторов такая же как и проволочных (г? ~ 2), верхний предел измерения относительных деформаций е = 0,3 %, температурный диапазон работоспособности от минус 40 до плюс 70 °С, номинальное сопротивление 50-400 Ом.

В последние годы находят применение полупроводниковые тензорезисторы, имеющие ряд существенных преимуществ перед проволочными и фольговыми тензорезисторами. Их чувствительность в 50-60 раз больше, они имеют малые размеры, высокий уровень выходного сигнала, исключающий иногда применение сложных и дорогих усилите-

| Рис. 4.12. Фольговые тензорезисторы с прямоугольной (а) и розеточной (ff\ wr.u струкциями решеток ( ‘ кон« 5 Зак. 1188 «29 |

У

|

|

Рис. 4.13. Схемы наклейки тензорезисторов при напряженных состояниях: ;

а — одноосном; б — двухосном с известным направлением главных осей; б — то же при неизвестном направлении главных осей

лей. Сопротивление и тензочувствительность полупроводниковых тензорезисторов при одних и тех же размерах в зависимости от технологии изготовления может изменяться в большом диапазоне (сопротивление от < 50 Ом до 50 кОм, а коэффициент тензочувствительности от 25 до 200).

Наибольшее распространение получили полупроводниковые тензо-резисторы на основекремния и германия. Они имеют базу от 0,5 до 10мм, номинальное сопротивление 50 — 500 Ом при коэффициенте тензочувствительности г] — 25 — 75. Полупроводниковые датчики, изготовленные на основе кремния и германия, химически инертны и выдерживают нагрев до 500—540 °С. Линейность изменения сопротивления сохраняется при относительных деформациях до ±0,1 %; предельная относительная деформация достигает ±0,4 %. К недостаткам полупроводниковых тензорезисторов следует отнести их малую механическую прочность, малую гибкость и высокий разброс основных характеристик.

Для измерения напряжений тензорезистор наклеивают на испытуемый элемент специальным клеем, который обеспечивает передачу поверхностных деформаций элемента на тензорезистор. Решетку тензоре-зистора располагают по направлению измеряемой деформации. На исследуемый элемент в одной точке (зоне) наклеивают: при одноосном напряженном состоянии — один тензорезистор с прямоугольной решеткой (рис. 4.13, а), а при двухосном — два (рис. 4.13, б), если известны направления главных осей и три — если их направления неизвестны (рис. 4.13, в). Группа из двух и более тензорезисторов, наклеенных для измерения напряжений в одной точке, называется розеткой. При плоском напряженном состоянии удобно пользоваться тензорезисторами с розеточной решеткой с соответствующей схемой ее расположения.

Для наклейки тензорезисторов при испытании мостов применяют клей БФ-2, БФ-4, циакрин и др. Тензорезисторы могут наклеиваться на 130

любые материалы. Поверхность в местах наклейки тензорезисторов тщательно очищается и обезжиривается. Очищенная поверхность должна иметь незначительную шероховатость, без крупных пор и углублений. Следует помнить, что от качества клея и наклейки тензорезисторов в значительной степени зависит точность измерения напряжений, посколь-I ку измеряемая деформация должна полностью передаваться с поверхности элемента через слой клея на решетку тензорезистора. Небольшие размеры и масса тензорезисторов, возможность измерения напряжений как при статических, так и при динамических воздействиях, простота установки и высокая надежность и универсальность обеспечивают широкое применение их при испытаниях искусственных сооружений.

Для измерения больших деформаций (перемещений) могут применяться индукционные датчики, которые основаны на использовании зависимости между индукционным сопротивлением катушки, включенной в цепь переменного тока, и магнитным полем, зависящим от измеряемой деформации. Индукционный датчик (рис. 4.14) состоит из корпуса 3, внутри которого смонтирована катушка 4. В катушку 4 входит сердечник 5, соединенный со стойкой 2. Стойка 2 одним концом с помощью пластинчатого шарнира соединена с корпусом, а другим, острым, опирается на испытуемый элемент. На корпусе имеется неподвижная призма 6, которой он также опирается на испытуемый элемент. Сердечник со стойкой соединен регулировочным винтом 1, позволяющим регулировать положение сердечника относительно катушки. Расстояние между точками опирания прибора является базой измерения S. При изменении расстояния между опорными точками сердечник переместится относительно катушки, что вызовет изменение ее индукционного сопротивления, которое регистрируется измерительным устройством.

Для измерения больших деформаций можно использовать емкостные датчики, в которых реализуется зависимость емкостного сопротивления конденсатора от зазора между пластинами. При этом измеряемая деформация вызывает изменение зазора. Принципиальная конструктивная схема емкостного датчика аналогична схеме индукционного (вместо

Рис. 4.14. Принципиальная схема индукционного датчика:

1 — регулировочный винт; 2 — стойка; •? — корпус; 4 — катушка; 5 — сердечник; 6 — неподвижная призма

5*

|

|

* 1

Рис. 4.15. Принципиальная схема зп

тротензометрической установки- *’

*та— активный датчик; R _ к ‘

сационныи датчик; R , Д™_ „„„ «**■

ры; У — усилитель; А — р^гистрир^

щий прибор 1риРУЧ.

I

U О——- ‘

индукционной катушки и сердечника устанавливается конденсатор с изменяемым зазором между пластинами).

Индукционные и емкостные датчики, как правило, съемные, т, е. могут использоваться многократно для различных измерений, в отличие от проволочных, фольговых и других тензорезисторов, которые наклеивают на конструкцию без последующего переноса на другое место. Однако они имеют значительную массу, что ограничивает их применение при динамических испытаниях.

В ЦНИИСе разработаны электронно-оптические датчики (автор А. И. Синявский), принцип действия которых основан на изменении светового потока в зависимости от измеряемой деформации (перемещения) , преобразуемого в аналоговый электрический сигнал. На этом принципе разработаны конструкции и организовано малосерийное производство датчиков для измерения напряжений, линейных перемещений от 0,001 мм до 1000 мм, угловых перемещений до 40″, регистрации напряжений при ударных воздействиях. Датчики обладают высокой чувствительностью, поэтому в ряде случаев их можно использовать без усилителей электрических сигналов.

Основным преимуществом этих датчиков является многократность их использования (съемность). Они имеют сравнительно небольшие габаритные размеры и массу, работают на постоянном токе, в связи с чем линии связи (кабели) не требуют экранной защиты-

Электроизмерительные устройства измеряют и регистрируют изменения электрических величин, передаваемых датчиками.

Рассмотрим принципиальную схему электротензометрической установки с использованием моста Уитстона (рис 4.15). Датчик, установленный на элементе конструкции и включаемый в одно из плеч электрического моста R , называется активным или рабочим. В два нижних плеча включены сопротивления R1и R2. Для исключения влияния температуры в соседнее с активным датчиком плечо подключают аналогичный датчик RrK, который называется компенсационным или температурным. Его устанавливают на образец, не подвергающийся силовым воздействиям, и материал которого имеет тот же коэффициент линейно-132

|

Метод непосредственного отсчета осуществляется по неравновесной схеме электрического моста. Питание электрического моста может осуществляться постоянным и переменным током высокой частоты. Мосты, питаемые постоянным током, применяют для измерения деформаций при кратковременных испытаниях статической и низкочастотной динамической нагрузками. При длительных испытаниях статической нагрузкой и при испытаниях динамической нагрузкой с частотой до 300 Гц применяют электрические мосты, питаемые переменным током высокой частоты (до 6-8 кГц).

Ток из диагонали электрического моста (см. рис. 4.15) через усилитель У: подается на регистрирующий прибор # (гальванометр, осциллограф или магнитограф). Усилители дают возможность значительно повышать чувствительность электроизмерительных устройств. Необходимо иметь в виду, что усилители усложняют электроизмерительные устройства и могут давать дополнительные погрешности при измерениях. Статические и динамические испытания при частотах до 20 Гц с использованием тензорезисторов можно проводить без усилителей, но при этом необходимо иметь высокочувствительные гальванометры или осциллографы.

Процесс измерений по методу непосредственного отсчета заключается в следующем. До загружения испытуемой конструкции выполняют приблизительную балансировку электрического моста путем изменения сопротивлений в плечах Rtи RrБалансировку заканчивают при каком-то отличном от нуля показании прибора, которое записывают. Затем создают испытательную нагрузку, которая вызовет деформацию в зоне установки датчика. В результате произойдет изменение силы тока в диагонали электрического моста. Это изменение силы тока можно зарегистрировать путем снятия отсчета по прибору П. По разности отсчетов, снятых при ненагруженном и нагруженном состояниях, определяют величину изменения силы тока в диагонали моста, а по ней величину относительной деформации (напряжения) в испытуемом элементе ■

,v Рис. 4.16. Принципиальные схемы гальванометра (а) и записывающего устройства осциллографа Н044.1 (б):

1 — рамка (петля) из тонкой проволоки; 2 — постоянный магнит; 3 —

зеркальце; 4 — лампочка; 5 — конденсор; 6 — сферическая линза;

7 — цилиндрическая линза; 8 — барабан с фотолентой; 9 — плоские зерка

ла; 10 — цилиндрическое зеркало; 11 — экран наблюдения; 12____ импульс-

, ная лампа продольного графления; 13 — лампа отметки времени

Осциллограф представляет собой комплекс приборов и механизмов, смонтированных в одном блоке. Одним из основных приборов осциллографа является чувствительный гальванометр. Гальванометр (рис. 4.16, а) представляет собой рамку из тонкой проволоки 2, закрепленную на специальных пружинных подвесках в поле постоянного магнита 2. На рамке прикреплено маленькое зеркальце 3, Через рамку 1 пропускают ток из диагонали электрического моста. При проходе тока через рамку возникнет крутящий момент, который будет повертывать рамку на угол, пропорциональный силе тока. Так как сила тока в pajMKe изменяется пропорционально измеряемой деформации, то и УеЛ поворота рамки будет изменяться пропорционально ей. Таким образом, устанавливается прямая зависимость между углом поворота рамки гальванометра и измеряемой деформацией.

Рассмотрим принципиальную схему записывающего устройства магнитоэлектрического осциллографа (рис. 4.16,6). Запись измеряемой. Деформации на осциллографе производится следующим образом. Световой поток от лампочки 4 через конденсор 5, состоящий из двух цилиндрических линз, в виде горизонтальной полосы света попадает на окошки гальванометров, установленных в магнитном блоке. Световой поток, пройдя через сферические линзы 6 и отразившись от зеркаш 3 на рамках гальванометров в виде вертикально расположенных световых полосок, направляется на цилиндрическую линзу 7, фокусирующую

|

Рис. 4.17. Схема электрического моста, применяемого при методе нулевого измерения

световые полоски в точки на плоскости записи на фотоленте 8. При колебаниях рамки гальванометра вместе с ней колеблется зеркало, и меняется угол отражения в горизонтальной плоскости. Отраженный луч света перемещается в горизонтальной плоскости, и если при этом перемещается фотолента, то на ней запишется развернутый во времени процесс изменения измеряемых деформаций (напряжений). Часть световой полоски, отраженная зеркалом 3 на рамке гальванометра, попадает на зеркало 9, затем на вогнутое цилиндрическое зеркало 10, которое отражает свет на матовый экран 11 визуального наблюдения. На ленте, кроме записи исследуемых процессов, производятся продольное графление бумаги и запись отметок времени с помощью ламп 12 и 13.

В зависимости от частоты записываемого процесса устанавливается скорость перемещения фотоленты.

Современные осциллографы позволяют одновременно записывать от одного до 24 и более процессов. При испытании мостов применяют осциллографы НОЗОА, Н044.1, Н044.2, регистрирующие от 12 до 24 процессов. Широко применяются осциллографы (магнитографы), в которых запись исследуемых процессов производится на магнитной ленте. Расшифровка записи на магнитной ленте выполняется на ЭВМ с помощью специальной приставки.

В настоящее время применительно к электронно-оптическим датчикам ЦНИИСа разработана портативная измерительная система с автономным питанием для проведения испытаний в полевых условиях с записью процессов изменения измеряемых деформаций и перемещений в цифровом коде. При этом используются малогабаритный компьютер и устройство для регистрации измерений.

Зависимость между величинами действительных и записанных (зарегистрированных) деформаций устанавливают путем тарировки.

Метод нулевого измерения основан на применении равновесной схемы электрического моста с питанием постоянным током. Рассмотрим одну из возможных схем электрического моста 136

(рис 4.17). Здесь, как и при методе непосредственного отсчета, в одно из плеч включен рабочий датчик /?тя, а в соседнее с ним плечо — компенсационный #тк. Сопротивления плеч R1и R2обычно регулируют подключенным к ним переменным сопротивлением (реохордом) R . При использовании в качестве сопротивлений R и R проволочных тензорезисторов их наклеивают на балочку с разных сторон. Регулирование сопротивлений R и R производят путем изгиба этой балочки. Применяют и комбинированную систему регулирования сопротивлений Rtи R2—

Измерения выполняют следующим образом: до загружения испытуемой конструкции путем регулирования сопротивлений Ryи R2 балансируют электрический мост (при сбалансированном мосте гальванометр Я должен показывать «нуль») и снимают отсчет но шкале реохорда. После этого нагружают испытуемую конструкцию. Возникшие при этом напряжения вызовут изменение сопротивления рабочего датчика, что приведет к нарушению баланса электрического моста, в результате чего гальванометр покажет наличие тока в его диагонали. Изменяя сопротивления R и R , необходимо вновь сбалансировать мост. После балансировки моста снимают отсчет по реохорду. По разности отсчетов, снятых по реохорду в незагруженном и загруженном состоянии, определяют величину деформации (напряжения) в зоне-установки рабочего датчика. Зависимость между измеряемой деформацией (напряжением) и изменением сопротивления реохорда определяют путем тарировки.

Электроизмерительные устройства для определения деформаций по методу нулевого отсчета значительно проще и компактнее, чем применяемые по методу непосредственного отсчета.

В настоящее время широкое распространение получили тензометри-ческие устройства, в которых балансировка моста и запись отсчетов производятся автоматически непосредственно на перфоленту, которая затем обрабатывается на ЭВМ. Такая установка обеспечивает измерение по большому числу рабочих датчиков (до нескольких сотен), включение которых также происходит автоматически в определенной последовательности.

JHpn испытаниях мостов успешно используются тензометрические установки типа ЦТМ с автоматической балансировкой моста и цифровой записью на бумажной ленте (рис. 4.18).

Мы рассмотрели схемы электрического моста с одним рабочим датчиком. Однако мост Уитстона позволяет производить включение нескольких рабочих датчиков. Используя различные схемы установки датчиков на элементе конструкции и включения их в схему электрического моста, можно получить усиление электрического сигнала в диагонали и, следовательно, повышение точности измерений, а также иметь возможность измерять как полные деформации (напряжения) от всех действующих силовых факторов (М, Q, TV), так и от отдельных. Напри-

|

Рис. 4.18. Цифровойтензометрическиймост ЦТМ-5:

1 — перфоратор; 2 — печатающая машинка; 3— блок коммутации; 4 — блок

измерения

мер, в сжато-изогнутом элементе необходимо измерить напряжения только от нормальной силы и отдельно от изгибающего момента. В этом случае тензорезисторы наклеивают, как показано на рис. 4.19, а. Включение тензорезисторов в схему электрического моста приведено на рис. 4.19, б, в. При нагружении элемента центрально приложенной продольной силой элемент равномерно деформируется, и в обоих тензоре-зисторах произойдет одинаковое изменение омического сопротивления. Изгибающий момент при симметричном сечении элемента вызовет в тензорезисторах одинаковые по абсолютной величине, но разные по зна-

Рис. 4.19. Схемы расположения (а) и включения (б, в) тензорезисторов для измерения напряжений в сжатоизогнутом элементе: ^та1» Л J — рабочие тензорезисторы; R — компенсационный тензорезистор

-ку изменения омического сопротивления. Если оба тензорезистора будут включены в одно плечо (см. рис. 4.19, б), то в нем при нагрузке произойдет суммарное изменение омического сопротивления обоих тензорезисторов, вызванное приложением нормальной силы (от изгибающего момента оно будет равно нулю). Это вызовет соответствующее приращение тока в диагонали, который будет в два раза (при одинаковых характеристиках тензорезисторов) больше, чем полученный при измерении напряжений от этой силы одним тензорезистором. При включении тензорезисторов в разные плечи моста (см. рис. 4.19, в) изменение омического сопротивления тензорезисторов вследствие приложения нормальной силы не вызовет дополнительного тока в диагонали (произойдет взаимная компенсация, как при включении компенсационного тензорезистора), но ток в ней появится вследствие изменения омического сопротивления тензорезисторов от действия изгибающего момента.

Отмеченные особенности работы электрического моста часто используют для создания различных датчиков комбинированного типа, что дает возможность создавать оригинальные приборы и приспособления с высокой точностью измерения деформаций (напряжений) при статических и динамических воздействиях. В качестве примера рассмотрим мало-базный электромеханический датчик (тензометр), разработанный в МИИТе (авторское свидетельство № 142462). Прибор предназначен для измерения напряжений (деформаций) в зонах их концентрации на базе до 1 мм. Для регистрации измеряемых деформаций в нем используются тензорезисторы, наклеенные на тонкой, слегка изогнутой пластинке.

Малобазный электромеханический датчик (рис. 4,20, а) состоит из стойки 7 с наглухо прикрепленными к ее нижней части двумя щечками 4, между которыми свободно размещается рычаг первого рода 1. Стойка соединена с рычаг-См первого рода шарнирно посредством оси 5

при свободном опирании на нее щечек.

В верхней части с внутренней стороны стойка 7 и рычаг 1 имеют

вырезы под углом около 60°, в которые упирается тонкая слегка изог

нутая стальная пластинка 3 с наклеенными на ней тензорезисторами.

Для уравновешивания распора от пластинки и создания в пластинке на

чального предварительного напряжения стойка и рычаг стянуты спираль-

нойзиружиной 2. Нижние концы стойки и рычага заточены и закалены;

отш служат опорами датчика при его установке на испытуемый эле

мент. Для его закрепления применяют струбцину, прижимной конец ко

торой треугольного сечения входит в овальное отверстие 6 в щечках,

имеющее в нижней части вырез под углом около 80°. Ребро струбцины

опирается в вершине угла выреза в щечках, обеспечивая шарнирность

соединения и хорошую центровку прижимной силы в пределах базы из

мерения . Масса прибора около 4г. f

При изменении расстояния между точками опирания датчика (базы) Деформация передается через рычаг на пластинку. В рассматриваемой модели датчика рычаг первого рода имеет отношение плеч 4:1. Следо-

■ 3,

|

Малобазный датчик имеет высокую чувствительность. При использовании современных усилителей точность измерения деформаций с применением этого датчика может достигать 0,01 мкм. Его можно использовать для измерения деформаций как при статических, так и при динамических испытаниях мостов. Большим преимуществом прибора является съемность, т. е.возможность многократного использования его для измерений.

В качестве датчиков широко используют просто изогнутые пластин-I ки с наклеенными тензорезисторами, концы которых шарнирно закрепляют (опирают) в точках, между которыми требуется измерить деформацию.

43. Приборы и способы измерения перемещений при статических воздействиях

При статических испытаниях для измерения различного рода линейных и угловых перемещений широко используются механические приборы. В зависимости от величины измеряемых перемещений, их вида и требуемой точности измерений применяют различные приборы и приспособления.

Индикаторы (мессу ры). Для измерения небольших линейных перемещений (до 2—30 мм) широко используют индикаторы с ценой деления 0,001—0,01 мм. Рассмотрим индикатор часового типа (рис. 4.21).,Принцип его работы состоит в следующем. В корпусе 1 свободно переме-

|

Рис. 4.20. Малобазный электромеханический датчик:

а — конструкция датчика; б, в — схемы включения и наклейки тензоре-зисторов; 1 — рычаг первого рода; 2 — спиральная пружина; 3 — изогнутая пластинка; 4 — щечки; 5 — ось; 6 — отверстие для струбцины; 7 — стойка; Г, Н — тензорезисторы

вательно, деформация, передаваемая на пластинку, будет увеличена в четыре раза. Изменение изгиба пластинки от измеряемой деформации приведет к изменению сопротивления тензорезисторов, наклеенных на пластинке. На пластинку наклеивают четыре или два тензорезистора сопротивлением 100-200 Ом и базой 10-20 мм по два (рис. 420, б) или по одному (рис. 4.20, в) с каждой стороны пластинки с включением их в схему электрического моста. В первом случае активными являются все четыре плеча, а во втором — два. Это позволяет получить соответ ~ ствующее увеличение тока в диагонали моста,

Изогнутая стальная пластинка и спиральная пружина создают в приборе «внутреннюю напряженность», Что при наличии небольшого числа шарнирных соединений практически полностью исключает «мертвый» ход.

Рис. 4.21. Общий вид индикатора (а) и его кинематическая схема (б) :

1 — корпус; 2 — шток; 3, 4, 6, 7 — шестеренки; 5 — большая стрелка; 8 —

малая стрелка

щается в продольном направлении шток 2. В средней части штока имеется зубчатая нарезка (рейка), входящая в зацепление с шестеренкой 3, жестко соединенной с другой шестеренкой 4. Последняя входит в зацепление с шестеренкой 6, закрепленной на одной оси с большой^стрел-кой 5. Вращение с шестеренки 6 передается на шестеренку 7 и на малую стрелку 8. Кинематическая передача в индикаторе с ценой деления 0,01 мм рассчитана таким образом, что при перемещении штока на 1 мм большая стрелка делает один оборот. Циферблат имеет 100 делений по окружности. Маленькая стрелка показывает число целых миллиметров. Индикаторы с ценой деления 0,01 мм имеют, как правило, перемещение штока 10 мм.

щается в продольном направлении шток 2. В средней части штока имеется зубчатая нарезка (рейка), входящая в зацепление с шестеренкой 3, жестко соединенной с другой шестеренкой 4. Последняя входит в зацепление с шестеренкой 6, закрепленной на одной оси с большой^стрел-кой 5. Вращение с шестеренки 6 передается на шестеренку 7 и на малую стрелку 8. Кинематическая передача в индикаторе с ценой деления 0,01 мм рассчитана таким образом, что при перемещении штока на 1 мм большая стрелка делает один оборот. Циферблат имеет 100 делений по окружности. Маленькая стрелка показывает число целых миллиметров. Индикаторы с ценой деления 0,01 мм имеют, как правило, перемещение штока 10 мм.

Индикаторы с ценой деления 0,001 мм обладают ходом штока 2 мм. Таким образом, эти приборы можно использовать для измерения сравнительно небольших перемещений.

Тензометрический метод — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Тензометрический метод

Cтраница 1

Тензометрический метод предполагает непосредственное определение усилий, вызываемых весом нефтепродуктов. Первичным прибором в устройствах этого метода является электротенэометрический датчик. [1]

Тензометрический метод позволяет определять напряжения на внутренних поверхностях и частях сосудов при нормальных температурах. Аналогичные тензорезисторы и аппаратура могут одновременно использоваться и для измерений на внешних поверхностях сосудов. [2]

Тензометрический метод основан на непосредственном измерении деформаций на поверхности исследуемой модели или детали с помощью электрических, механических, оптических, зеркальных, струнных, пневматических и проволочных тензометров. [3]

Тензометрический метод использует явление деформации вала под влиянием момента вращения. На вспомогательном валу, который присоединяется между фланцами спариваемых машин, наклеиваются тензометри-ческие датчики. Четыре датчика попарно располагаются под углом 45 к оси вала и соединяются в мостиковую схему. Сигналы от тензодатчиков с помощью четырех скользящих контактов передаются на усилитель и затем осциллографируются. Для получения удовлетворительных результатов особенно важно правильно расположить и тщательно приклеить датчики, обеспечить надежный скользящий контакт и, наконец, тщательно настроить всю установку. Важно правильно подобрать усилитель сигналов от тензодатчиков, устранить дрейф нуля. Для обеспечения стабильности измерений требуется усилитель с постоянным коэффициентом усиления и линейной частотной характеристикой. [4]

Тензометрический метод дает возможность непосредственно осциллографировать момент вращения как при работе двигателя вхолостую, так и при нагрузке, что является существенным его достоинством. [5]

Тензометрический метод определения сил по сравнению с дренажным обладает гораздо большей мобильностью и, что особенно важно, позволяет получать информацию о нестационарных явлениях, которые характерны для критических режимов. [6]

Сущность тензометрического метода заключается в том, что в процессе нагружения детали измеряются деформации поверхностных волокон. По найденным деформациям на основе закона Гука вычисляются действительные напряжения. Таким образом, исходным является предположение, что материал детали упруг и изотропен. Метод тензометрирования при экспериментальном исследовании деталей машин может быть применен не только в условиях, статических нагрузок, но и в условиях динамических нагрузок, большей частью соответствующих рабочим условиям. В ряде случаев является целесообразным при измерении значительных деформаций изготовлять модель детали в увеличенном масштабе. В этом случае рассматриваемый метод обеспечивает большую точность, измерения. [7]

Преимуществом тензометрического метода определения количества жидкости является простота, а основным недостатком — невысокая точность тензометров и как следствие — недостаточная точность измерения. [8]

Более универсален тензометрический метод исследования на-груженности машин, обеспечивающий непрерывную запись напряженного состояния отдельных элементов механизмов и металлоконструкций на пленку ( бумажную ленту) осциллографа. Он позволяет регистрировать процессы изменения нагрузок, протекающие с большими скоростями и частотами. [9]

Некоторой модификацией тензометрического метода является метод, основанный на определении объема жидкости, вылившейся после снятия давления опрессовки. В качестве прогностических параметров используют такие характеристики, как скорость слива, его объем, вес и толщина трубы. Для определения прочности трубы проводят статистическую обработку. Данная обработка позволяет получить многопараметровое уравнение корреляции при помощи ЭВМ. [10]

Принципиальное отличие тензометрического метода измерения давления состоит в том, что мерой давления является не перемещение заданной точки УЧЭ в осевом направлении, а деформации поверхности УЧЭ или поверхности связанного с ним тела. Измерительный преобразователь, который преобразует деформации поверхности твердого тела в изменение его электросопротивления, называется тензорезистором. [11]

При пользовании тензометрическим методом, который может быть приравнен к методу испытания свидетелей ( в данном случае — свидетель это тензодатчик), следует иметь в виду, что при каждом виде нагружения, форме образца ( или натурной детали) и частотах на-гружения необходимо иметь тарировочные кривые изменения электросопротивления тензодатчика и клеевого шва. [12]

Наряду с тензометрическим методом исследования напряжений в инженерной практике и а области научных исследований широкое применение находит также поляризационно-оптический метоД, иначе называемый методом фотоупругости. [13]

В чем заключается тензометрический метод измерения магнитострикции. [14]

Страницы: 1 2 3 4

Р 50-54-45-88 Рекомендации. Расчеты и испытания на прочность. Экспериментальные методы определения напряженно-деформированного состояния элементов машин и конструкции. Метод натурной тензометрии энергетического оборудования

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

(Госстандарт СССР)

Всесоюзный научно-исследовательский институт по

нормализации в машиностроении

(ВНИИНМАШ)

Утверждены

Приказом ВНИИНМАШ

№ 11 от 13 января 1988 г.

Расчеты и испытания на прочность

Экспериментальные

методы определения

напряженно-деформированного состояния

элементов машин и конструкций.

Метод натурной тензометрии

энергетического оборудования

Рекомендации

Р 50-54-45-88

Москва 1988

Рекомендации

|

Расчеты и испытания на прочность Экспериментальные методы определения напряженно-деформированного состояния элементов машин и конструкций. Метод натурной тензометрии энергетического оборудования |

Р 50-54-45-88 |

Настоящие рекомендации (Р) устанавливают основные положения методики проведения тензометрических исследований напряженно-деформированного состояния элементов энергетического оборудования в натурных условиях при пуско-наладочных работах и в процессе эксплуатации. При разработке Р учтены требования основополагающих нормативно-технических документов в области метрологического обеспечения (1 ÷ 14).

Распространяются на сосуды и трубопроводы, работающие под давлением, а также на теплоэнергетическое оборудование ТЭС, эксплуатируемое при температуре не выше 450 °С.

Р могут применяться и при исследованиях напряженно-деформированного состояния других видов конструкций, работающих в аналогичных условиях.

Рассчитаны на работников НИИ, КБ и заводских лабораторий, занимающихся экспериментальными исследованиями напряжений в деталях и узлах энергетического оборудования.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

σ — напряжения, МПа;

Е — модуль упругости, МПа;

μ — коэффициент Пуассона;

ε — деформация, мкм/м;

К — чувствительность тензорезистора;

ξ — выходной сигнал (относительное изменение сопротивления тензорезистора), мкОм/Ом;

ξн — суммарная неинформативная составляющая выходного сигнала тензорезистора, мкОм/Ом;

М — цена деления или единицы младшего разряда прибора, мкОм/Ом;

фt — значение функции влияния температуры на чувствительность тензорезистора;

Dεж — местные деформации, обусловленные ужесточавшим влиянием тензорезистора и защитного устройства;

ξt — темп

характеризует ионизирующую способность

излучателя

характеризует ионизирующую способность

излучателя