Шкала электромагнитных волн | Объединение учителей Санкт-Петербурга

Длины электромагнитных волн, которые могут быть зарегистрированы приборами, лежат в очень широком диапазоне. Все эти волны обладают общими свойствами: поглощение, отражение, интерференция, дифракция, дисперсия. Свойства эти могут, однако, проявляться по-разному. Различными являются источники и приемники волн.

Радиоволны

ν=105— 1011 Гц, λ=10-3-103 м.

Получают с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов. Свойства. Радиоволны различных частот и с различными длинами волн по-разному поглощаются и отражаются средами. Применение Радиосвязь, телевидение, радиолокация. В природе радиоволны излучаются различными внеземными источниками (ядра галактик, квазары).

Инфракрасное излучение (тепловое)

ν=3-1011— 4.1014 Гц, λ=8.10-7 — 2

Излучается атомами и молекулами вещества.

Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре.

Человек излучает электромагнитные волны λ≈9.10-6 м.

Свойства

- Проходит через некоторые непрозрачные тела, а также сквозь дождь, дымку, снег.

- Производит химическое действие на фотопластинки.

- Поглощаясь веществом, нагревает его.

- Вызывает внутренний фотоэффект у германия.

- Невидимо.

Регистрируют тепловыми методами, фотоэлектрическими и фотографическими.

Применение. Получают изображения предметов в темноте, приборах ночного видения (ночные бинокли), тумане. Используют в криминалистике, в физиотерапии, в промышленности для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины, фруктов.

Видимое излучение

Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом (от красного до фиолетового):

Свойства. Воздействует на глаз.

Ультрафиолетовое излучение

(меньше, чем у фиолетового света)

Источники: газоразрядные лампы с трубками из кварца (кварцевые лампы).

Излучается всеми твердыми телами, у которых T>1000°С, а также светящимися парами ртути.

Свойства. Высокая химическая активность (разложение хлорида серебра, свечение кристаллов сульфида цинка), невидимо, большая проникающая способность, убивает микроорганизмы, в небольших дозах благотворно влияет на организм человека (загар), но в больших дозах оказывает отрицательное биологическое воздействие: изменения в развитии клеток и обмене веществ, действие на глаза.

Рентгеновские лучи

Излучаются при большом ускорении электронов, например их торможение в металлах. Получают при помощи рентгеновской трубки: электроны в вакуумной трубке (р= 10

γ-излучение

Источники: атомное ядро (ядерные реакции).

Общим свойством электромагнитных волн является также то, что все излучения обладают одновременно квантовыми и волновыми свойствами. Квантовые и волновые свойства в этом случае не исключают, а дополняют друг друга. Волновые свойства ярче проявляются при малых частотах и менее ярко — при больших. И наоборот, квантовые свойства ярче проявляются при больших частотах и менее ярко — при малых. Чем меньше длина волны, тем ярче проявляются квантовые свойства, а чем больше длина волны, тем ярче проявляются волновые свойства.

105. Электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн. Интерференция света.

Взаимное образование электрических и магнитных полей приводит к понятию электромагнитной волны — распространение единого электромагнитного поля в пространстве.

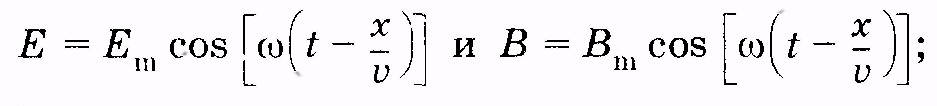

Если распространение плоской механической волны описывалось одним уравнением (5.48), то распространение плоской электромагнитной волны описывается двумя уравнениями — соответственно для электрической и магнитной компонент единого электромагнитного поля:

здесь Е и В соответственно напряженность электрического поля и магнитная индукция, Еm и Вm— их амплитудные значения.

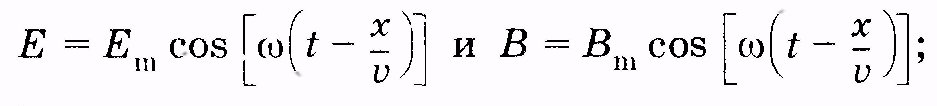

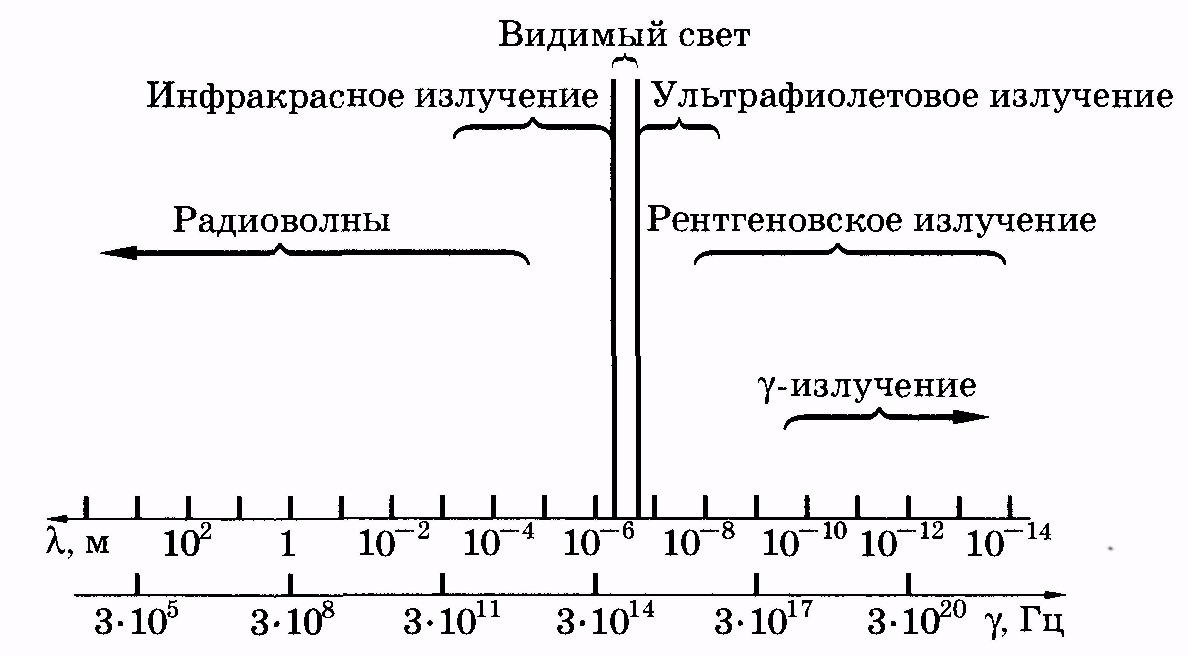

Шкала электромагнитных волн.

Вся шкала условно подразделена на шесть диапазонов: радиоволны (длинные, средние и короткие), инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские волны и гамма-излучение.

Под интерференцией света понимают такое сложение световых волн, в результате которого образуется устойчивая картина их усиления и ослабления. Для получения интерференции света необходимо выполнение определенных условий.

106. Электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн. Дифракция света.

Взаимное образование электрических и магнитных полей приводит к понятию

Если распространение плоской механической волны описывалось одним уравнением (5.48), то распространение плоской электромагнитной волны описывается двумя уравнениями — соответственно для электрической и магнитной компонент единого электромагнитного поля:

здесь Е и В соответственно напряженность электрического поля и магнитная индукция, Еm и Вm— их амплитудные значения.

Шкала электромагнитных волн.

Вся шкала условно подразделена на шесть диапазонов: радиоволны (длинные, средние и короткие), инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские волны и гамма-излучение.

Дифракцией света называют явление отклонения света от прямолинейного распространения в среде с резкими неоднородностями. Возможность наблюдения дифракции зависит, в частности, от соотношения длины волны и размеров неоднородностей. Различают с некоторой степенью условности дифракцию сферических волн (дифракция Френеля) и дифракцию плоскопараллельных волн (дифракция Фраунгофера). Описание дифракционной картины возможно с учетом интерференции вторичных волн.

107. Интерференционные и дифракционные прибо ры. Принцип рентгеноструктурного анализа.

Сочетание двухлучевого интерферометра и микроскопа, получившее название интерференционного микроскопа,

Дифракционная решетка — оптическое устройство, представляющее собой совокупность большого числа параллельных, обычно равноотстоящих друг от друга, щелей. (с sin = ± k — осн. ф-ла)

Дифракционную решетку можно получить нанесением непрозрачных царапин (штрихов) на стеклянную пластину. Непроцарапанные места — щели — будут пропускать свет; штрихи, соответствующие промежутку между щелями, рассеивают и не пропускают света.

Наряду с прозрачными дифракционными решетками используют отражательные, у которых штрихи нанесены на металлическую поверхность. Наблюдение при этом ведется в отраженном свете. Отражательные дифракционные решетки, изготовленные на вогнутой поверхности, способны образовывать дифракционную картину без линзы.

В современных дифракционных решетках максимальное число штрихов составляет более 2000 на 1 мм, а длина решетки более 300 мм, что дает значение N около миллиона.

Рентгеноструктурный анализ — измерение параметров кристаллической решетки посредством дифракции рентгеновских лучей.

Для

отчетливого наблюдения дифракционной

картины должно

выполняться определенное соотношение

между длиной волны и

параметром периодической структуры.

Оптимальным

условиям соответствует примерно

одинаковый порядок этих величин.

Учитывая, что расстояние между

рассеивающими центрами (атомами) в

кристалле (10

Максимумы интерференции при отражении возникают в случае, когда разность хода равна целому числу длин волн:

2l sin = k; k = l,2, 3, …

Это условие Брэгга—Вульфа.

П. Дебаем и П. Шеррером был предложен метод рентгено-структурного анализа, основанный на дифракции монохроматических рентгеновских лучей в поликристаллических телах. Среди множества кристаллитов всегда найдутся такие, для которых одинаковы l, и k, причем эти величины соответствуют формуле Брэгга—Вульфа. Отраженный луч 2 (максимум) составит угол 2 с падающим рентгеновским лучом 1. Так как условие (19.42) одинаково для многих кристаллов, по-разному ориентированных, то дифрагированные рентгеновские лучи образуют в пространстве конус, вершина которого лежит в исследуемом образце, а угол раствора равен 4 . Другой совокупности величии l, и k, удовлетворяющих условию (19.42), будет соответствовать другой конус. На фотопленке рентгеновские лучи образуют рентгенограмму (дебае-грамму) в виде окружностей или дуг.

Шкала электромагнитных волн Википедия

Электромагни́тные во́лны / электромагни́тное излуче́ние — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.[1]

Среди электромагнитных полей, порождённых электрическими зарядами и их движением, принято относить к излучению ту часть переменных электромагнитных полей, которая способна распространяться наиболее далеко от своих источников — движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием.

Электромагнитные волны подразделяются на:

Электромагнитное излучение способно распространяться практически во всех средах. В вакууме (пространстве, свободном от вещества и тел, поглощающих или испускающих электромагнитные волны) электромагнитное излучение распространяется без затуханий на сколь угодно большие расстояния, но в ряде случаев достаточно хорошо распространяется и в пространстве, заполненном веществом (несколько изменяя при этом своё поведение).

Классификация диапазонов спектра электромагнитного излучения по-английски. Колонки: 1 (чёрная) — аббревиатуры обозначения диапазонов, 2 — частота, 3 — длина волны, 4 — энергия фотонаХарактеристики электромагнитного излучения

Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту, длину волны и поляризацию.

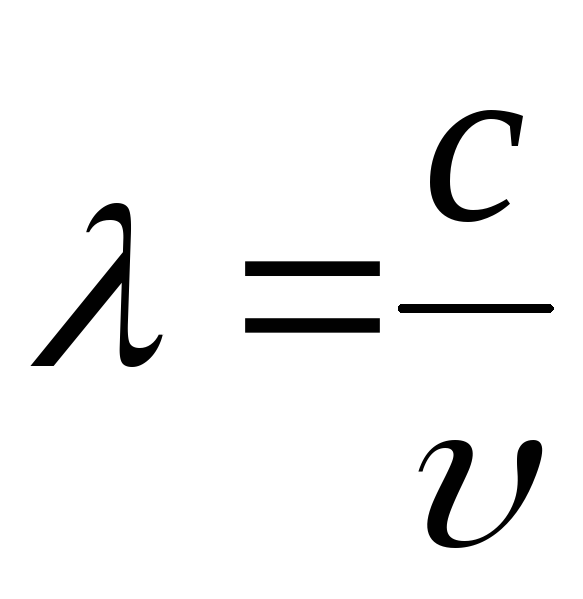

Длина волны прямо связана с частотой через (групповую) скорость распространения излучения. Групповая скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше. Фазовая скорость электромагнитного излучения в вакууме также равна скорости света, в различных средах она может быть как меньше, так и больше скорости света[2].

Описанием свойств и параметров электромагнитного излучения в целом занимается электродинамика, хотя свойствами излучения отдельных областей спектра занимаются определённые более специализированные разделы физики (отчасти так сложилось исторически, отчасти обусловлено существенной конкретной спецификой, особенно в отношении взаимодействия излучения разных диапазонов с веществом, отчасти также спецификой прикладных задач). К таким более специализированным разделам относятся оптика (и её разделы) и радиофизика. Жёстким электромагнитным излучением коротковолнового конца спектра занимается физика высоких энергий[3]; в соответствии с современными представлениями (см. Стандартная модель), при высоких энергиях электродинамика перестаёт быть самостоятельной, объединяясь в одной теории со слабыми взаимодействиями, а затем — при ещё более высоких энергиях — как ожидается — со всеми остальными калибровочными полями.

Существуют различающиеся в деталях и степени общности теории, позволяющие смоделировать и исследовать свойства и проявления электромагнитного излучения. Наиболее фундаментальной[4] из завершённых и проверенных теорий такого рода является квантовая электродинамика, из которой путём тех или иных упрощений можно в принципе получить все перечисленные ниже теории, имеющие широкое применение в своих областях. Для описания относительно низкочастотного электромагнитного излучения в макроскопической области используют, как правило, классическую электродинамику, основанную на уравнениях Максвелла, причём существуют упрощения в прикладных применениях. Для оптического излучения (вплоть до рентгеновского диапазона) применяют оптику (в частности, волновую оптику, когда размеры некоторых частей оптической системы близки к длинам волн; квантовую оптику, когда существенны процессы поглощения, излучения и рассеяния фотонов; геометрическую оптику — предельный случай волновой оптики, когда длиной волны излучения можно пренебречь). Гамма-излучение чаще всего является предметом ядерной физики, с других — медицинских и биологических — позиций изучается воздействие электромагнитного излучения в радиологии. Существует также ряд областей — фундаментальных и прикладных — таких, как астрофизика, фотохимия, биология фотосинтеза и зрительного восприятия, ряд областей спектрального анализа, для которых электромагнитное излучение (чаще всего — определенного диапазона) и его взаимодействие с веществом играют ключевую роль. Все эти области граничат и даже пересекаются с описанными выше разделами физики.

Некоторые особенности электромагнитных волн c точки зрения теории колебаний и понятий электродинамики:

- электромагнитные волны в свободном пространстве — это поперечные волны, в которых вектора напряжённостей электрического и магнитного полей колеблются перпендикулярно направлению распространения волны, но они существенно отличаются от волн на воде и от звука тем, что их можно передать от источника к приёмнику в том числе и через вакуум.

Диапазоны электромагнитного излучения

Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам (см. таблицу). Между диапазонами нет резких переходов, они иногда перекрываются, а границы между ними условны. Поскольку скорость распространения излучения (в вакууме) постоянна, то частота его колебаний жёстко связана с длиной волны в вакууме.

Ультракороткие радиоволны принято разделять на метровые, дециметровые, сантиметровые, миллиметровые и децимиллиметровые волны (гипервысокие частоты, ГВЧ, 300—3000 ГГц) — стандартные диапазоны радиоволн по общепринятой классификации[5]. По другой классификации указанные стандартные диапазоны радиоволн, исключая метровые волны, называют микроволнами или волнами сверхвысоких частот (СВЧ)[6].

Ионизирующее электромагнитное излучение. К этой группе традиционно относят рентгеновское и гамма-излучение, хотя, строго говоря, ионизировать атомы может и ультрафиолетовое излучение, и даже видимый свет. Границы областей рентгеновского и гамма-излучения могут быть определены лишь весьма условно. Для общей ориентировки можно принять, что энергия рентгеновских квантов лежит в пределах 20 эВ — 0,1 МэВ, а энергия гамма-квантов — больше 0,1 МэВ. В узком смысле гамма-излучение испускается ядром, а рентгеновское — атомной электронной оболочкой при выбивании электрона с низколежащих орбит, хотя эта классификация неприменима к жёсткому излучению, генерируемому без участия атомов и ядер (например, синхротронному или тормозному излучению).

Радиоволны

Из-за больших значений λ распространение радиоволн можно рассматривать без учёта атомистического строения среды. Исключение составляют только самые короткие радиоволны, примыкающие к инфракрасному участку спектра. В радиодиапазоне слабо сказываются и квантовые свойства излучения, хотя их всё же приходится учитывать, в частности, при описании квантовых генераторов и усилителей сантиметрового и миллиметрового диапазонов, а также молекулярных стандартов частоты и времени, при охлаждении аппаратуры до температур в несколько кельвинов.

Радиоволны возникают при протекании по проводникам переменного тока соответствующей частоты. И наоборот, проходящая в пространстве электромагнитная волна возбуждает в проводнике соответствующий ей переменный ток. Это свойство используется в радиотехнике при конструировании антенн.

Естественным источником волн этого диапазона являются грозы. Считается, что они же являются источником стоячих электромагнитных волн Шумана.

Микроволновое излучение

Инфракрасное излучение (тепловое)

Видимое излучение (оптическое)

Прозрачная призма разлагает луч белого цвета на составляющие его лучи[7]Видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение составляет так называемую оптическую область спектра в широком смысле этого слова. Выделение такой области обусловлено не только близостью соответствующих участков спектра, но и сходством приборов, применяющихся для её исследования и разработанных исторически главным образом при изучении видимого света (линзы и зеркала для фокусирования излучения, призмы, дифракционные решётки, интерференционные приборы для исследования спектрального состава излучения и пр.).

Частоты волн оптической области спектра уже сравнимы с собственными частотами атомов и молекул, а их длины — с молекулярными размерами и межмолекулярными расстояниями. Благодаря этому в этой области становятся существенными явления, обусловленные атомистическим строением вещества. По этой же причине, наряду с волновыми, проявляются и квантовые свойства света.

Самым известным источником оптического излучения является Солнце. Его поверхность (фотосфера) нагрета до температуры 6000 K и светит ярко-белым светом (максимум непрерывного спектра солнечного излучения расположен в «зелёной» области 550 нм, где находится и максимум чувствительности глаза). Именно потому, что мы родились возле такой звезды, этот участок спектра электромагнитного излучения непосредственно воспринимается нашими органами чувств.

Излучение оптического диапазона возникает, в частности, при нагревании тел (инфракрасное излучение называют также тепловым) из-за теплового движения атомов и молекул. Чем сильнее нагрето тело, тем выше частота, на которой находится максимум спектра его излучения (см.: Закон смещения Вина). При определённом нагревании тело начинает светиться в видимом диапазоне (каление), сначала красным цветом, потом жёлтым и так далее. И наоборот, излучение оптического спектра оказывает на тела тепловое воздействие (см.: Болометрия).

Оптическое излучение может создаваться и регистрироваться в химических и биологических реакциях. Одна из известнейших химических реакций, являющихся приёмником оптического излучения, используется в фотографии. Источником энергии для большинства живых существ на Земле является фотосинтез — биологическая реакция, протекающая в растениях под действием оптического излучения Солнца.

Ультрафиолетовое излучение

Жёсткое излучение

В области рентгеновского и гамма-излучения на первый план выступают квантовые свойства излучения.

Рентгеновское излучение возникает при торможении быстрых заряженных частиц (электронов, протонов и пр.), а также в результате процессов, происходящих внутри электронных оболочек атомов. Гамма-излучение появляется в результате процессов, происходящих внутри атомных ядер, а также в результате превращения элементарных частиц.

Особенности электромагнитного излучения разных диапазонов

Распространение электромагнитных волн, временны́е зависимости электрического E(t){\displaystyle {\mathit {E}}(t)} и магнитного H(t){\displaystyle {\mathit {H}}(t)} полей, определяющий тип волн (плоские, сферические и др.), вид поляризации и прочие особенности зависят от источника излучения и свойств среды.

Электромагнитные излучения различных частот взаимодействуют с веществом также по-разному. Процессы излучения и поглощения радиоволн обычно можно описать с помощью соотношений классической электродинамики; а вот для волн оптического диапазона и, тем более, жёстких лучей необходимо учитывать уже их квантовую природу.

История исследований

- Первые волновые теории света (их можно считать старейшими вариантами теорий электромагнитного излучения) восходят по меньшей мере к временам Гюйгенса, когда они получили уже и заметное количественное развитие. В 1678 году Гюйгенс выпустил «Трактат о свете» (фр. Traité de la lumière[en]) — набросок волновой теории света. Другое замечательное сочинение он издал в 1690 году; там он изложил качественную теорию отражения, преломления и двойного лучепреломления в исландском шпате в том самом виде, как она излагается теперь в учебниках физики. Сформулировал так называемый принцип Гюйгенса, позволяющий исследовать движение волнового фронта, впоследствии развитый Френелем (принцип Гюйгенса — Френеля) и сыгравший важную роль в волновой теории света, и теории дифракции. В 1660—1670-е годы существенный теоретический и экспериментальный вклад в физическую теорию света внесли также Ньютон и Гук.

- Многие положения корпускулярно-кинетической теории М. В. Ломоносова (1740—1750-е годы) предвосхищают постулаты электромагнитной теории: вращательное («коловратное») движение частиц как прообраз электронного облака, волновая («зыблющаяся») природа света, общность её с природой электричества, отличие от теплового излучения и т. д.

- В 1800 году английский учёный У. Гершель открыл инфракрасное излучение.

- В 1801 году Риттер открыл ультрафиолетовое излучение[8].

- Существование электромагнитных волн предсказал английский физик Фарадей в 1832 году.

- В 1865 году английский физик Дж. Максвелл завершил построение теории электромагнитного поля классической (неквантовой) физики, строго оформив её математически, и на её основе получив твёрдое обоснование существования электромагнитных волн, а также найдя скорость их распространения (неплохо совпадавшую с известным тогда значением скорости света), что позволило ему обосновать и предположение о том, что свет является электромагнитной волной.

- В 1888 году немецкий физик Герц подтвердил теорию Максвелла опытным путём. Интересно, что Герц не верил в существование этих волн и проводил свой опыт с целью опровергнуть выводы Максвелла.

- 8 ноября 1895 года Рентген открыл электромагнитное излучение (получившее впоследствии название рентгеновского) более коротковолнового диапазона, чем ультрафиолетовое.

- В конце XIX столетия белорусский ученый, профессор Я. Наркевич-Иодко впервые в мире исследовал возможности использования электромагнитного излучения газоразрядной плазмы для электрографии (визуализации) живых организмов, то есть для нужд практической медицины.

- В 1900 году Поль Виллар при изучении излучения радия открыл гамма-излучение.

- В 1900 году Планк при теоретическом исследовании проблемы излучения абсолютно чёрного тела открывает квантованность процесса электромагнитного излучения. Эта работа стала началом квантовой физики.

- Начиная с 1905 года Эйнштейн, а затем и Планк публикуют ряд работ, приведших к формированию понятия фотона, что стало началом создания квантовой теории электромагнитного излучения.

- Дальнейшие работы по квантовой теории излучения и его взаимодействия с веществом, приведшие в итоге к формированию квантовой электродинамики в её современном виде, принадлежат ряду ведущих физиков середины XX века, среди которых можно выделить, применительно именно к вопросу квантования электромагнитного излучения и его взаимодействия с веществом, кроме Планка и Эйнштейна, Бозе, Бора, Гейзенберга, де Бройля, Дирака, Фейнмана, Швингера, Томонагу.

Электромагнитная безопасность

Излучения электромагнитного диапазона при определённых уровнях могут оказывать отрицательное воздействие на организм человека, животных и других живых существ, а также неблагоприятно влиять на работу электрических приборов. Различные виды неионизирующих излучений (электромагнитных полей, ЭМП) оказывают разное физиологическое воздействие. На практике выделяют диапазоны магнитного поля (постоянного и квазипостоянного, импульсного), ВЧ- и СВЧ-излучений, лазерного излучения, электрического и магнитного поля промышленной частоты от высоковольтного оборудования и др.

Влияние на живые существа

Существуют национальные и международные гигиенические нормативы уровней ЭМП, в зависимости от диапазона, для селитебной зоны и на рабочих местах.

Оптический диапазон

Существуют гигиенические нормы освещённости; также разработаны нормативы безопасности при работе с лазерным излучением.

Радиоволны

Допустимые уровни электромагнитного излучения (плотность потока электромагнитной энергии) отражаются в нормативах, которые устанавливают государственные компетентные органы, в зависимости от диапазона ЭМП. Эти нормы могут быть существенно различны в разных странах.

Установлены биологические последствия сильного воздействия полей высоких уровней (значительно выше 100 µT), которые объясняются действием признанных биофизических механизмов. Внешние магнитные поля крайне низкой частоты (КНЧ) индуцируют электрические поля и токи в организме человека, которые, при очень высокой мощности поля, оказывают стимулирующее воздействие на нервы и мышцы и вызывают изменение возбудимости нервных клеток в центральной нервной системе.

Что касается долгосрочных последствий, то ввиду недостаточности фактических данных, подтверждающих связь между воздействием магнитных полей КНЧ и детской лейкемией, польза для здоровья от снижения уровней воздействия представляется неясной.[9]

В ряде исследований было изучено воздействие радиочастотных полей на электрическую активность мозга, когнитивные функции, сон, сердечный ритм и кровяное давление у добровольцев. На сегодняшний день исследования не предполагают каких-либо последовательных доказательств неблагоприятного воздействия на здоровье от воздействия радиочастотных полей на уровнях ниже уровней, которые вызывают нагревание тканей. Кроме того, исследования не смогли обнаружить причинно-следственную связи между воздействием электромагнитных полей и «симптомами самооценки» или «электромагнитной гиперчувствительностью». Эпидемиологические исследования, изучающие потенциальные долгосрочные риски от радиочастотного воздействия, в основном имели цель найти связь между опухолями головного мозга и использованием мобильных телефонов. Результаты исследований на животных не показывают повышенного риска развития рака от долгосрочного воздействия радиочастотных полей.[10]

Эти данные не должны быть причиной для радиофобии, однако очевидна необходимость в существенном углублении сведений о действии ЭМИ на живые организмы.

В России с 2017 года действует СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»[11], заменивший и отменивший ранее действовавшие отдельные гигиенические нормативы.

- Допустимые уровни излучения различных передающих радиотехнических средств на частотах >300 МГц в санитарно-селитебной зоне в некоторых странах заметно различаются:

- Россия, Украина, Польша, Беларусь, Казахстан: 10 мкВт/см².

- США, Европа (за исключением некоторых стран), Япония, Корея: 200 — 1000 мкВт/см².[12][13]

- Канада: 130 — 2000 мкВт/см².[14]

- Китай: 10 (40) — 2000 мкВт/см².[15][16]

Параллельное развитие гигиенической науки в СССР и западных странах привело к формированию разных подходов к оценке действия ЭМИ. Для части стран постсоветского пространства сохраняется преимущественно нормирование в единицах плотности потока энергии (ППЭ), а для США и стран ЕС типичным является оценка удельной мощности поглощения (SAR).

«Современные представления о биологическом действии ЭМИ от мобильных радиотелефонов (МРТ) не позволяют прогнозировать все неблагоприятные последствия, многие аспекты проблемы не освещены в современной литературе и требуют дополнительных исследований. В связи с этим, согласно рекомендациям ВОЗ, целесообразно придерживаться предупредительной политики, т. е. максимально уменьшить время использования сотовой связи».

Ионизирующее излучение

Допустимые нормативы регулируются нормами радиационной безопасности — НРБ-99.

Влияние на радиотехнические устройства

Существуют административные и контролирующие органы — инспекция по радиосвязи (на Украине, например, Украинский частотный надзор, который регулирует распределение частотных диапазонов для различных пользователей, соблюдение выделенных диапазонов, отслеживает незаконное пользование радиоэфиром).

См. также

Примечания

- ↑ Петрусевич Ю.М. Излучения // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. — 3 изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1978. — Т. 9. Ибн-Рошд — Йордан. — 483 с. — 150 300 экз.

- ↑ (Принцип максимальности скорости света теории относительности при этом не нарушается, так как скорость переноса энергии и информации — связанная с групповой, а не фазовой скоростью — в любом случае не превышает световой скорости)

- ↑ Также вопросы, связанные с жесткими и сверхжесткими излучениями могут возникать в астрофизике; там иногда они имеют особую специфику, например, генерация излучения может происходить в областях огромного размера.

- ↑ Наиболее фундаментальной, не считая упомянутых выше теорий Стандартной модели, отличия которой от чистой квантовой электродинамики проявляются, впрочем, лишь при очень высоких энергиях.

- ↑ 1 2 ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения

- ↑ 48.Особенности диапазона свч. Деление свч диапазона на поддиапазоны. (неопр.). StudFiles. Дата обращения 24 октября 2017.

- ↑ Структура луча показана условно. Синусоидальность лучей показана условно. Разная скорость света в призме для разных длин волн не показана.

- ↑ Догадки о наличии излучения за пределами видимого спектра высказывались и ранее Гершеля и Риттера, однако они показали это экспериментально.

- ↑ [http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322_ELF_fields_russian.pdf Электромагнитные поля и общественное здравоохранение] (неопр.). Всемирная организация здравоохранения (Июнь 2007 г.).

- ↑ Electromagnetic fields and public health: mobile phones (неопр.). Всемирная организация здравоохранения (Октябрь 2014 г.).

- ↑ http://docs.cntd.ru/document/420362948

- ↑ https://transition.fcc.gov/bureaus/oet/info/documents/bulletins/oet65/oet65.pdf

- ↑ https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf

- ↑ https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/ewh-semt/alt_formats/pdf/consult/_2014/safety_code_6-code_securite_6/final-finale-eng.pdf

- ↑ http://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2014/11/20141103161157888.pdf

- ↑ http://www.lddoc.cn/p-23264.html

Литература

- Физика. Большой энциклопедический словарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — С. 874—876. ISBN 5-85270-306-0 (БРЭ)

- Кудряшов Ю. Б., Перов Ю. Ф. Рубин А. Б. Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения. Учебник для ВУЗов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 184 с — ISBN 978-5-9221-0848-5

Ссылки

Шкала электромагнитных волн

В зависимости от

частоты (или длины волны  ),

а так же способа излучения и регистрации,

различают несколько видов электромагнитных

волн.

),

а так же способа излучения и регистрации,

различают несколько видов электромагнитных

волн.

• Радиоволны, λ > 5·10-5 м, υ < 6·1012 Гц.

• Оптическое излучение (световые волны), условные границы λ: 10 нм …1 мм.

• Рентгеновское излучение, λ = 10 – 100 нм.

• Гамма-излучение, λ < 0,1 нм.

Радиоволны (лат. radio – излучаю) – электромагнитные волны, длина которых в вакууме λ > 5·10-5 м.

В связи с особенностями распространения и генерации весь диапазон радиоволн принято делить на 9 поддиапазонов:

1. | сверхдлинные | λ > 105 м, |

2. | длинные волны | 104 – 103 м, |

3. | средние волны | 103 – 102 м, |

4. | короткие волны | 102 – 10 м, |

5. | метровые | 10 – 1 м, |

6. | дециметровые | 1 – 0,1 м, |

7. | сантиметровые | 0,1 – 0,01 м, |

8. | миллиметровые | 10-2 – 10-3 м, |

9. | субмиллиметровые | 10-3 – 5·10-5 м. |

По международному регламенту радиосвязи радиочастоты делятся на 12 диапазонов.

Оптическое излучение:

• инфракрасное излучение – электромагнитное излучение, испускаемое нагретыми телами, λ = 1мм – 770 нм.

• видимое излучение (видимый свет) способно вызывать зрительное ощущение в глазе, λ = 770 нм – 380 нм.

• ультрафиолетовое излучение, λ = 380 – 10 нм.

Рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) – электромагнитное излучение, которое возникает при взаимодействии элементарных частиц и фотонов с атомами вещества, λ = 10 – 100 нм.

Гамма-излучение (гамма лучи) испускается возбуждёнными атомными ядрами при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях, при распаде частиц, аннигиляции частица-античастица и других процессах, λ < 0,1 нм.

Принцип радиосвязи

Радиосвязь – передача какой-либо информации с помощью радиоволн.

В радиовещании осуществляется передача речи, музыки, телеграфных сигналов.

В телевидении – изображения.

Радиосвязь производится путём излучения радиопередатчиком модулированных электромагнитных волн и их демодуляция в радиоприёмнике.

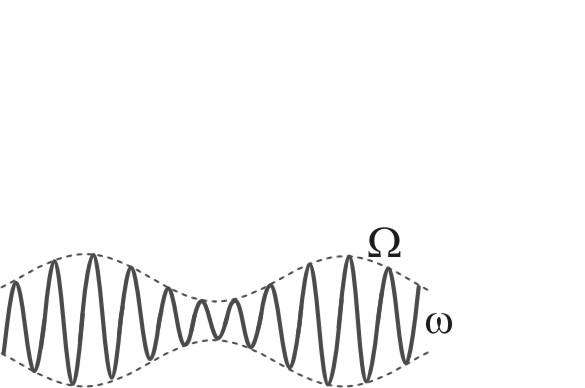

Модуляцией электромагнитных волн называется изменение её параметров с частотами, значительно меньшими частоты самой электромагнитной волны.

Модулируемая волна называется несущей, а её частота – несущей частотой.

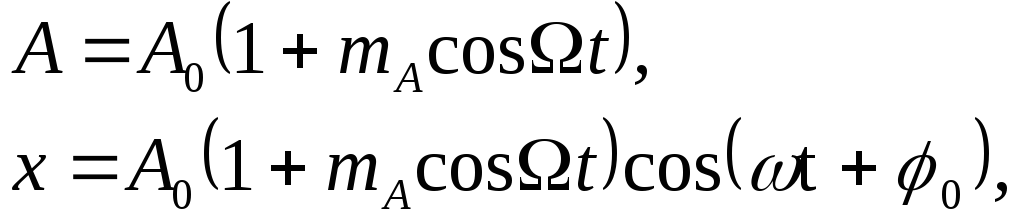

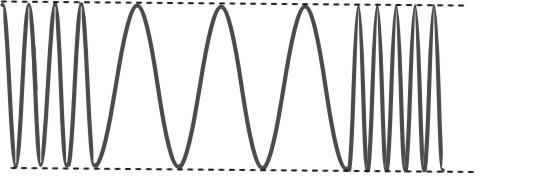

• Амплитудная

модуляция:

изменяется только амплитуда волны.

Амплитудная

модуляция:

изменяется только амплитуда волны.

ω – частота несущей волны,

Ω – частота модуляции, Ω << ω,

mА – коэффициент модуляции (глубина модуляции).

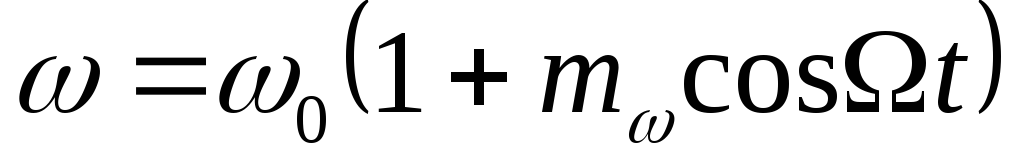

• Частотная

модуляция:

изменяется только частота волны  .

.

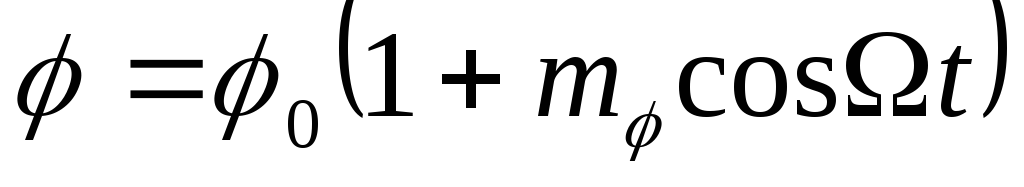

• Фазовая

модуляция:

изменяется начальная фаза волны  .

.

В случае радиовещания частота модуляции невелика (частота слышимых звуков 20 Гц ÷ 20 кГц), поэтому нет жёстких ограничений на выбор несущей частоты ω.

Радиопередатчик состоит из генератора незатухающих электромагнитных колебаний несущей частоты, модулятора и передающей антенны, осуществляющей излучение радиоволн в нужном направлении.

Приёмное устройство состоит из приёмной антенна и радиоприёмника. Приёмная антенна преобразует энергию радиоволн в энергию высокочастотных электромагнитных колебаний. Радиоприёмник выделяет из этих колебаний те, которые возбуждаются нужным радиопередатчиком (явление резонанса), усиливает и демодулирует их, т.е. отделяет модулирующие колебания низкой частоты (НЧ) от высокочастотных (ВЧ) несущих колебаний.

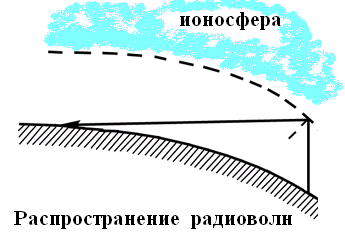

На распространение радиоволн в атмосфере существенно влияет явление дифракции радиоволн, поглощение в атмосфере и земной поверхности, отражение от Земли, поглощение, преломление и отражение от ионосферы – верхней части атмосферы.

Н аиболее

устойчивая дальняя радиосвязь

осуществляется на длинных радиоволнах,

которые огибают земную поверхность

вследствие дифракции и преломления в

нижних слоях атмосферы.

аиболее

устойчивая дальняя радиосвязь

осуществляется на длинных радиоволнах,

которые огибают земную поверхность

вследствие дифракции и преломления в

нижних слоях атмосферы.

Средние и короткие волны радиоволны отражаются от слоёв ионосферы, следовательно, возможна дальняя радиосвязь.

Ультракороткие радиоволны, λ < 5 м (телевидение) в обычных условиях не отражаются от ионосферы. Прямые волны, распространяющиеся вблизи поверхности Земли, сильно ею поглощаются, следовательно, надёжный приём ультракоротких волн возможен в пределах прямой видимости. Для дальнего телевидения применяется последовательная цепь ретрансляционных станций или ретрансляционные спутники.

10

Шкала электромагнитных волн

Реферат

Подготовил ученик 11.С класса Нарвской Гуманитарной гимназии Голубев Сергей

Шкала электромагнитных волн представляет собой непрерывную последовательность частот и длин электромагнитных излучений, представляющих собой распространяющееся в пространстве переменное магнитное поле. Теория электромагнитных явлений Джеймса Максвелла позволила установить, что в природе существуют электромагнитные волны разных длин.

Экспериментальные работы немецкого ученого Г. Герца и русского ученого П. Н. Лебедева подтвердили теорию Максвелла и доказали, что световое излучение представляет собой очень короткие электромагнитные волны, создаваемые естественными вибраторами – атомами и молекулами.

В зависимости от способа получения электромагнитных волн их разделяют на несколько диапазонов частот (или длин волн). Между соседними диапазонами шкалы нет четких границ. Диапазоны волн различных типов перекрывают друг друга, следовательно, волны таких длин можно получить двумя способами.

Принципиального различия между отдельными излучениями нет, так как все они представляют электромагнитные волны, порождаемые заряженными частицами. Но в зависимости от длины волны они обладают различными свойствами: например, проникающей способностью, видимостью, коэффициентом отражения и т.д.

Эти различия определяются общей закономерностью шкалы электромагнитных волн: по мере уменьшения длины волны волновые свойства света, такие как интерференция, дифракция и поляризация, проявляются слабее, а квантовые свойства света, связанные со свойствами частиц, проявляются сильнее.

Шкала электромагнитных излучений

Основное деление

Подробное деление

Дополнительные сведения об некоторых излучениях

Инфракрасные излучения

Область спектра за красным его краем впервые экспериментально была исследована в 1880 году английским

Астрономом Вильямом Гершелем (1738-1822). Гершель поместил термометр с зачерненным шариком за красный край спектра и обнаружил повышение температуры. Шарик термометра нагревался излучением, невидимым глазом. Это излучение назвали инфракрасным.

Инфракрасное излучение – это электромагнитные волны, которые испускает любое нагретое тело, даже если оно не светится.

Инфракрасные волны также тепловые волны, т.к. многие источники этих волн вызывают заметное нагревание окружающих тел.

Видимый свет

(от красного до фиолетового света волны)

Все сведения об окружающем мире человек получает с помощью зрения.

Свет — обязательное условие для развития зеленых растений; необходимое условие для существования жизни на Земле.

Ультрафиолетовое излучение

1801 год – немецкий ученый Иоганн Риттер (1776-1810) открыл, что за фиолетовым краем имеется область, создаваемая невидимыми глазом лучами. Эти лучи воздействуют на некоторые химические соединения.

В малых дозах ультрафиолетовые лучи целебны. Ультрафиолет способствует росту и укреплению организма.

Образует в коже защитные пигменты (загар, витамин Д), обладает бактерицидным действием, оказывает влияние на Ц.Н.С.

В больших количествах эти лучи вредны: разрушается сетчатка глаза, поэтому нужно носить защитные очки (солнечные очки). Разрушается также кожа.

Ультрафиолет попадает на Землю, т.к. недостаточно поглощается верхними слоями атмосферы.

Рентгеновское излучение

Время открытия: ноябрь 1895г. Вильгельм Рентген (1845-1923) Провел опыт с электрическим разрядом в газах. Применение разнообразно: медицина (диагностика + лечение заболеваний), физика, химия, биология, техника, криминалистика, искусствоведение.

Гамма-излучение

Особенность: ярко выраженные корпускулярные свойства.

Гамма-излучение возникает при переходе атомных ядер из одного энергетического состояния в другое, более низкое, подобное тому, как это имеет место в атоме. Источником гамма лучей могут быть радиоактивные ядра, либо ядра, бомбардируемые, например, альфа частицами.

По мере уменьшения длины волны проявляются и существенные качественные различия электромагнитных волн. Излучения различных длин волн отличаются друг от друга по способу их получения и методом регистрации, то есть по характеру взаимодействия с веществами.

1. Электромагнитное излучение и его природа. Шкала электромагнитных волн, области применения различных частотных диапазонов. Параметры вели

Источником электромагнитного излучения всегда является вещество. Но разные уровни организации материи в веществе имеют различный механизм возбуждения электромагнитных волн.

Так электромагнитные волны имеют своим источником токи, протекающие в проводниках, электрические переменные напряжения на металлических поверхностях (антеннах) и т. п. Инфракрасное излучение имеет своим источником нагретые предметы и генерируются колебаниями молекул тел. Оптическое излучение происходит в результате перехода электронов атомов с одних орбит возбужденных) на другие (стационарные). Рентгеновские лучи имеют в своей основе возбуждение электронных оболочек атомов внешними воздействиями, например, бомбардировкой электронными лучками. Гамма-излучение имеет источником возбужденные ядра атомов, возбуждение может быть природным, а может явиться результатом наведенной радиоактивности.

Шкала электромагнитных волн:

Электромагнитные волны

10^11-10^3мк

Инфракрасное излучение (ИКИ)

10^3-0,74мк

Видимый свет

0,74-0,4мк

Ультрафиолетовое излучение

0,4мкм-0,004мкм

Рентгеновские лучи

0,01-5*10^-6 мк

Гамма-лучи

5*10:-5 – 10:-6 мкм и далее

Электромагнитные волны иначе называются радиоволнами. Радиоволны делятся на поддиапазоны (см. таблицу).

Название поддиапазона | Длина волны, м | Частота колебаний, Гц. |

Сверхдлинные волны | более 104 | менее 3•104 |

Длинные волны | 104-103 | 3104-3105 |

Средние волны | 103-102 | 3105-3106 |

Короткие волны | 102-10 | 3106-3107 |

Метровые волны | 10-1 | 3107-3108 |

Дециметровые волны | 1-10-1 | 3108-3109 |

Сантиметровые волны | 10-1-10-2 | 3109-31010 |

Миллиметровые волны | 10-2-10-3 | 31010-31011 |

Субмиллиметровые волны | 10-3-510-5 | 31011-31012 |

Длинные и средние волны огибают поверхность, хороши для ближней и дальней радиосвязи, но обладают малой вместимостью;

короткие волны — отражаются от поверхности и обладают большей вместимостью, используются для дальней радиосвязи;

УКВ — распространяются только в зоне прямой видимости, используются для радиосвязи и в телевидении;

ИКИ — применяются для всякого рода тепловых приборов;

видимый свет — используется во всех оптических приборах;

УФИ — применяется в медицине;

Рентгеновское излучение используется в медицине и в приборах контроля качества изделий;

гамма-лучи — колебания поверхности нуклонов, входящих в состав ядра. используются в парамагнитном резонансе для определения состава и структуры вещества.

2. Изменение полей при движении объектов. Эффект Доплера и его применение в технике

При движении объекта в каком-либо силовом поле — электрическом, магнитном или электромагнитном восприятие им действий этого поля изменяется. Это связано с тем, что взаимодействие объекта и поля зависит от относительной скорости движения материи поля и объекта, а поэтому не остается постоянной величиной. Наиболее ярко это проявляется в так называемом доплеровском эффекте.

Эффект Доплера — изменение частоты колебаний и длины волны, воспринимаемых приемником колебаний вследствие движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Основная причина эффекта — изменение числа волн, укладывающихся на пути распространения между источником И приемником.

Доплеровский эффект для звуковых волн наблюдается непосредственно. Он проявляется в повышении тона (частоты) звука, когда источник звука и наблюдатель сближаются и соответственно в понижения тона звука, когда они удаляются.

Доплеровский эффект нашел применение для определения скорости движения объектов — при определении скорости движущейся автомашины, при измерении скорости самолетов, при измерении скоростей сближения или удаления самолетов друг от друга.

В первом случае регулировщик направляет луч переносного радиолокатора навстречу автомашине, и по разности частот посланного и отраженного луча определяет ее скорость.

Во втором случае сам Доплеровский измеритель составляющих скорости устанавливается непосредственно на самолете. Излучаются наклонно вниз три или четыре луча — влево вперед, вправо вперед, влево назад и вправо назад. принимаемые частоты сигналов сравниваются с частотами излучаемых сигналов, разности частот дают представление о составляющей движения самолета по направлению луча, а далее пересчетом полученной информации с учетом положения лучей относительно самолета высчитываются скорость и угол сноса самолета.

В третьем случае в радиолокаторе, установленном на самолете, определяются не только дальность до другого самолета, как в обычных радиолокаторах, но еще и Доплеровский сдвиг частот, что позволяет не только знать расстояние до другого самолета (цели), но и его скорость. На фоне такой способ позволяет отличить движущуюся цель от неподвижной.

Применение эффекта Доплера совместно со спектрометрами в астрономии позволяет получать большой объем информации о поведении далеких от нас звездных объектов и образований.

Виды излучений. Шкала электромагнитных волн

У Солнца есть множество жарких,

сильных и невидимых лучей…

Невозможность увидеть невидимое

ещё не означает, что его нет.

Лукреций Кар

Данная тема посвящена изучению различных видов излучений, А также рассмотрению шкалы электромагнитных волн.

Электромагнитная волна — это распространяющееся в пространстве периодически изменяющееся электромагнитное поле.

Электромагнитное поле — это совокупность неразрывно связанных друг с другом электрического и магнитного полей.

Свет — это тоже электромагнитная волна, определенного (оптического) диапазона.

Известно, что электромагнитные волны, а, следовательно, и свет, излучаются при ускоренном движении заряженных частиц. При чем, эти заряженные частицы должны входить в состав атомов, из которых состоит вещество. Однако, не зная, как все-таки устроен атом, нельзя точно объяснить механизм излучения. Ясно лишь одно — внутри атома нет света, как нет звука в камертоне. Подобно камертону, который начинает звучать только при касании его молоточком, атомы могут рождать свет только после возбуждения. Иными словами, для того, чтобы атом начал излучать свет, ему необходимо передать определенное количество энергии. При излучении атом теряет часть энергии. Поэтому для длительного свечения вещества, необходимо, что бы эта потерянная энергия пополнялась извне.

Исходя из этого условия, самым распространенным видом излучений является тепловое, в котором потери атомом энергии на излучение света компенсируются за счет энергии теплового движения атомов излучающего тела.

Тепловое излучение — это излучение нагретых тел. Известно, что чем больше будет температура тела, тем быстрее в нем будут двигаться атомы. Сталкиваясь друг с другом, часть их энергии движения идет на возбуждение атомов, которые затем излучая свет, переходят в невозбужденное состояние.

Источниками теплового излучения являются Солнце, лампа накаливания, пламя костра и т.д.

Однако, источниками энергий, необходимых атому для излучения света, могут выступать и не тепловые источники.

Так, например, при разряде в газах электрическое поле сообщает электронам достаточно большую кинетическую энергию. Сталкиваясь с атомами, такие электроны передают им часть своей энергии. А возбужденные таким столкновением атомы отдают эту энергию в виде световых волн. Поэтому, разряд в газе сопровождается свечением, которое называется электролюминесценцией.

Примером такого свечение может служить полярное сияние, возбуждаемое потоком заряженных частиц, летящих от Солнца. Также явление электролюминесценции можно обнаружить и в трубках для рекламных надписей.

Твердые тела также могут излучать свет при бомбардировке их поверхности электронами. Такое свечение называется катодолюминесценцией. Примером проявления такого свечения может быть экран электронно-лучевой трубки телевизора.

Из курса химии известно, что некоторые химические реакции идут с выделением энергии. При этом часть этой энергии расходуется на излучение света. Однако источник света остается холодным, т.е. имеет температуру окружающей среды. Это явление называется хемилюминесценцией. Его так же не трудно отыскать в природе — это и светлячок, на теле которого горит маленький зеленый фонарик, и светящиеся бактерии, грибы и многие виды глубоководных рыб. Нередко светятся в темноте и кусочки гниющего дерева.

Еще совсем недавно говорилось о том, что падающий на вещество свет частично поглощается и частично отражается. При этом энергия поглощенного света, как правило, в большинстве случаев ничего кроме нагревания вещества не вызывает. Однако существуют некоторые тела, которые сами начинают светиться под действием падающего на них излучения — это есть фотолюминесценция.

При этом излучаемый при фотолюминесценции свет имеет большую длину волны, нежели свет, возбуждающий свечение. Для подтверждения этих слов, проведем небольшой опыт. Возьмем сосуд с флюоресцеином и направим на него световой пучок, пропущенный через фиолетовый светофильтр. Как можно наблюдать, жидкость начинает светиться зеленовато-желтым светом, т.е. светом, имеющим большую длину волны.

Советский физик Сергей Иванович Вавилов предложил использовать явление фотолюминесценции в лампах дневного света, покрывая внутреннюю поверхность разрядной трубки веществом, способным ярко светится под действием коротковолнового излучения газового разряда.

Известно, что длины электромагнитных волн бывают самые различные: от километровых радиоволн, до рентгеновских, с длиной волны 10–10 м.

В настоящее время принято выделять 7 основных диапазонов электромагнитных волн: низкочастотные излучения, радиоизлучения, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи и гамма-излучение.

При этом принципиального различия между отдельными видами излучений нет, так как все они порождаются заряженными частицами и представляют собой электромагнитные волны. Поэтому и границы между отдельными областями весьма условны.

Однако излучения различных длин волн отличаются друг от друга по способам их получения и методам регистрации.

Электромагнитные излучения могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на живые организмы. Так, например, инфракрасное или тепловое излучение, играет главную роль в поддержании жизни на нашей планете, так как люди, животные и растения могут существовать и нормально развиваться только при определенных температурах. Данное излучение также применяют для сушки лакокрасочных покрытий, фруктов и овощей.

А видимый свет дает нам информацию об окружающем мире. Он необходим также для протекания фотосинтеза в растениях.

Применение ультрафиолетового излучения обусловлено его главными свойствами: высокой химической активностью, бактерицидным действием и способностью вызывать люминесценцию веществ.

Умеренные дозы ультрафиолетового излучения способствуют образованию в клетках кожи витамина D, а также других веществ, например, гормона хорошего настроения — серотонина, влияющих на тонус и жизнедеятельность организма.

Каждый знаком с рентгеновским излучением, в частности с его широким применением в медицине — флюорографическое обследование или рентгеновский снимок наверняка делали каждому из вас.

Рентгеновская съёмка используется также в стоматологии для обнаружения кариеса и воспалений в корнях зубов. А применение рентгеновского излучения при лечении рака основано на том, что оно убивает раковые клетки.

Что касается гамма-излучения, то оно представляет собой самый широкий диапазон электромагнитного спектра, поскольку оно не ограничено со стороны высоких энергий. Мягкое гамма-излучение образуется при энергетических переходах внутри атомных ядер, более жесткое — при ядерных реакциях. Гамма-кванты легко разрушают молекулы, в том числе биологические, но, к счастью для нас, не проходят через атмосферу.

Основные выводы:

– Рассмотрены некоторые виды излучений. Это тепловое излучение, электро- и катодолюминесценция, хемилюминесценция и фотолюминесценция.

– Самым распространенным видом является тепловое излучение — излучение нагретых тел.

– Рассмотрена шкала электромагнитных волн. Установлено, что принципиального различия между отдельными видами излучений нет — все они представляют собой электромагнитные волны, порождаемые заряженными частицами.

– Существенные различия между отдельными видами излучений наблюдаются только при их взаимодействии с веществом, так как коэффициенты отражения и поглощения веществ зависят от длины волны падающего излучения.