Квазисенсорные релейные переключатели — RadioRadar

Р/л технология

Главная Радиолюбителю Р/л технология

При изготовлении одного из устройств мне понадобился трёхпо-зиционный переключатель на три направления (3П3Н). Устройство это малогабаритное и лёгкое, поэтому одним из главных требований к переключателю было минимальное усилие переключения. Механические переключатели (галетные, кнопочные, движковые) этому требованию не отвечали. Выход из положения я нашёл в изготовлении коммутационного узла с нужной схемой переключения на основе электромагнитных реле и микропереключателей.

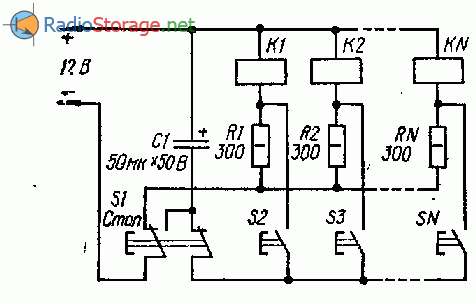

Рис. 1

Схема релейного переключателя 3П3Н показана на рис. 1. Управляется он тремя кнопками (SB1-SB3), а коммутация осуществляется двумя реле (K1, K2) с четырьмя группами переключающих контактов каждое, причём одна из них используется для самоблокировки реле, а остальные три — для коммутации цепей основного устройства. Питается переключатель от бестрансформаторного узла, содержащего балластный конденсатор C1, выпрямительный мост VD1-VD4 и конденсатор фильтра C2. Резистор R1 ограничивает бросок тока через диоды моста в момент включения, выходное напряжение ограничено стабилитроном VD5.

При подаче питания выключателем SA1 основного устройства на выходе узла питания переключателя появляется напряжение примерно 50 В. Через нормально замкнутые контакты K1.1 и светодиод HL1 протекает ограниченный резистором R2 ток около 4 мА. Реле K1 и K2 обесточены. Светит светодиод HL1, индицируя положение «1» переключателя. При нажатии на кнопку SB2 срабатывает реле K1. Контактами K1.1 оно самоблокируется, т. е. остаётся включённым после отпускания кнопки. Через резистор R3 и зажёгшийся свето-диод HL2 протекает ток, превышающий ток отпускания реле. Контакты K1.2- K1.4 переключаются в положение «2».

При нажатии на кнопку SB3 реле K2 самоблокируется контактами K2.1 и зажигается светодиод HL3, контактами K2.2- K2.4 переключатель переводится в положение «3». Переход в положение «1» производится нажатием на кнопку SB1, обесточивающую обмотки реле K1 и K2. Схема коммутации переключателя изображена в левой нижней части рис. 1.

К деталям особых требований не предъявляется. Конденсатор С1 — плёночный помехоподавляющий. Его можно заменить двумя включёнными последовательно конденсаторами К73-17 ёмкостью 0,47 мкФ с номинальным напряжением 630 В. Конденсатор C2 — оксидный К50-35 или импортный, резисторы — любого типа. Стабилитрон VD5 заменим цепью из нескольких включённых последовательно маломощных стабилитронов с суммарным напряжением стабилизации 45.50 В. Реле K1 и K2 — РЭС22 (паспорт РФ4.500.130 или исполнение РФ4.523.023-06). Их рабочее напряжение — 48 В, сопротивление обмотки — 2250… 2875 Ом, ток срабаты -вания и отпускания — соответственно 10,5 и 2,5 мА. В качестве кнопок SB1 — SB3 применены микропереключатели МП3-1. Светодиоды HL1-HL3 — любые диаметром 3 мм, желательно повышенной яркости свечения.

Детали переключателя смонтированы на той же универсальной макетной плате, что и основное устройство. К выводам реле припаяны отрезки медного луженого провода диаметром 0,5.0,6 мм. Эти новые выводы вставлены в отверстия макетной платы и после максимально возможного приближения реле к плате припаяны к её контактным площадкам. В пространство между корпусом реле и платой посредством пистолета введено несколько крупных капель термоклея. После его остывания получилась жёсткая и механически прочная конструкция. Такой способ монтажа реле позволил избежать изготовления кронштейна для его крепления и применения жгута из полутора десятков проводов для его подключения.

Рис. 2

Для экономии места на передней панели толкатели кнопок SB1-SB3 изготовлены с использованием свето-диодов HL1-HL3. Подобная конструкция кнопок описана в заметке О. Шай-ды «Кнопка — из светодиода» («Радио», 1995, № 9, с. 45). Применённые автором втулки найти не удалось, поэтому вместо них были использованы отрезки исписанного стержня диаметром 4,5 мм от гелевой авторучки. В одном конце отрезков 3 (рис. 2) сделаны диаметральные прорези глубиной 3 мм, с другой стороны внутрь вставлены выводы светодиода 2 до упора корпуса светодиода в торец отрезка. Выводы 5 светодиода выведены наружу через прорези, и отрезок заглушён каплей термоклея 4. После его застывания торец подравнен скальпелем. В завершение светодиоды вставлены в предусмотренные для этого отверстия в панели управления устройством 1, а их выводы соединены отрезками гибкого монтажного провода МГТФ 0,07 с соответствующими контактными площадками платы. Такое конструктивное исполнение весьма удобно — светящаяся после нажатия кнопка индицирует положение переключателя. Если корпус светодиода выполнен из бесцветной пластмассы, то для увеличения угла излучения светодиода его необходимо сделать матовым, обработав мелкозернистой («микронной») наждачной бумагой.

Переключатель, как показала практика, получился удачным — эргономичным, надёжным и удобным при монтаже, поэтому я широко применял его в своих конструкциях. При изготовлении одного из последующих устройств выявился запас мощности у блока питания, поэтому было решено изготовить переключатель с цифровой индикацией включённого положения.

Рис. 3

Схема этого варианта переключателя показана на рис. 3. Работает он так. После включения питания реле К1 и К2 остаются выключенными, так как ток через их обмотки, определяемый сопротивлением резисторов R2 и R9, равен примерно 3 мА, что меньше тока срабатывания, но больше тока отпускания. Это положение «1» переключателя, о чём свидетельствует цифра 1, высвечиваемая на индикаторе HG1 (напряжение на его элементы «b» и «c» поступает через токоограничиваю-щие резисторы R3, R4). При нажатии на кнопку SB2 её контакты замыкают резистор R2, ток через обмотку реле K1 возрастает, и оно срабатывает. После отпускания кнопки реле остаётся включённым, так как ток через обмотку превышает ток отпускания. Переключившиеся контакты K1.1 снимают напряжение с элемента «с» и подают его на элементы «e» и (через диод VD7) «a», «d», «g», поэтому индикатор HG1 высвечивает цифру 2. Аналогично при нажатии на кнопку SB3 срабатывает и остаётся во включённом состоянии реле K2, переводя переключатель в положение «3», в котором напряжение на соответствующие элементы индикатора подаётся через контакты K2.1 и диоды VD6, VD8. В исходное положение «1» переключатель возвращают, разорвав цепь питания реле K1 и K2 кнопкой SB1. Схема коммутации этого переключателя такая же, что и переключателя по схеме на рис. 1. Для управления переключателем использованы малогабаритные кнопки, демонтированные из старой оргтехники.

При повторном изготовлении этого устройства столкнулся с затруднением — не оказалось под рукой кнопки с размыкающим (нормально замкнутым) контактом, в то время как мембранных кнопок с замыкающим (нормально разомкнутым) контактом от старой видеотехники имелось в избытке. Под эти кнопки схема была изменена, как показано на рис. 4 (схема коммутации осталась прежней).

Рис. 4

В этом переключателе при включении питания током, протекающим через стабилитрон VD5, открывается транзистор VT1, но оба реле, как и в предыдущем варианте, остаются выключенными, так как протекающий через их обмотки ток лишь не намного превышает ток отпускания. В положение «2» переключатель переводят нажатием на кнопку SB2, в положение «3» — на кнопку SB3. Для перехода в положение «1» кнопкой SB1 замыкают эмиттерный переход транзистора VT1. При этом транзистор закрывается и реле возвращаются в исходное состояние «1». Для индикации положений переключателя можно использовать как цифровой индикатор, так и отдельные светодио-ды, включив их последовательно с токоограничивающими резисторами в цепях обмоток реле, как показано на рис. 1.

Подбирая замену транзистору КТ815Г, необходимо учитывать, что для надёжной работы переключателя допустимое напряжение U^ транзистора должно быть не менее 80 В.

Рис. 5

В некоторых случаях, например, при дистанционном управлении переключением желательно пользоваться одной кнопкой, последовательно (по кольцу) проходя все положения. Схема такого переключателя показана на рис. 5. На резисторах R2, RЗ и конденсаторе С4 выполнен узел подавления «дребезга» контактов кнопки SB1, работающий следующим образом.

При включении питания на стабилитроне VD9 появляется напряжение около 9 В, используемое для питания микросхемы DD1. Конденсатор С4 остаётся разряженным. При нажатии на кнопку SB1 в момент первого касания контактов кнопки конденсатор С4 мгновенно заряжается через резистор R3. Дальнейший дребезг контактов кнопки не влияет на выходное напряжение, так как конденсатор С4 разряжается через резистор R2 значительно большего сопротивления. Триггер DD1.1 переключается в момент перепада напряжения на входе синхронизации (вывод 3). Транзистор VT2 переключается в два раза чаще, чем транзисторы VT1 и VT3. При нажатиях на кнопку SB1 коммутационный узел проходит поочерёдно все возможные состояния: реле обесточены, сработало реле K1, сработало реле K2, реле обесточены и т. д. Состояние устройства отображается цифровым индикатором, включённым в соответствии со схемой на рис. 2.

Как и в предыдущем варианте переключателя, допустимое напряжение U^ транзисторов VT1 и VT3 должно быть не менее 80 В.

Рис. 6

При необходимости, используя ещё одно реле и дополнительную кнопку, можно собрать переключатель на четыре положения и три направления (рис. 6), который может найти применение, например, для переключения диапазонов в генераторе или частотомере. В него также можно ввести цифровую индикацию положения, внеся соответствующие изменения в схему включения элементов индикатора.

P.S.

Описанным в статье переключателям 3П3Н свойствен недостаток, заключающийся в том, что после установки в положение «3», в котором оба реле включены, их можно переключить только в положение «1» (возврат в положение «2»невозможен). Аналогично после установки переключателя 4П3Н в положение «4», когда включены все три реле, вернуться в положение «2» или «3» можно, только предварительно «побывав » в положении «1».

Применённые автором реле РЭС22 (паспорт РФ4.500.130) заменимы реле этого типа исполнения РФ4.523.023-02, однако ток отпускания у них больше (3,5 вместо 2,5 мА), поэтому сопротивление включённых последовательно с их обмотками резисторов необходимо уменьшить с 13 до 9,1 кОм

Автор: К. Мороз, г. Белелбей, Башкортостан

Дата публикации: 18.07.2013

Мнения читателей

- Сергей / 11.12.2013 — 03:00

Прошу сообщить как выполнить схему переключения постоянного тока на двух твердотельных реле с сигналами включения от двух датчиков, каждый из которых должен включать только «свое» реле. Ответьте, пожалуйста, в адрес [email protected]

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

Управление освещением, импульсное реле и проходной выключатель

Одно из основных правил, которым руководствуются монтажники при проведении электрической проводки, это управление освещением, а вернее удобство управлением. Если комната сравнительно небольшая по площади, то для управления осветительными приборами, монтированными в данной комнате достаточно одного выключателя освещения.

В том случае, если помещение достаточно большое или протяженное, то для удобства управления установленными в нем светильниками целесообразнее предусмотреть возможность их включения с двух и более мест. Для реализации такой возможности применяют проходные и перекрестные выключатели или бистабильные реле. Ниже кратко охарактеризуем оба способа управления осветительными устройствами, приведем их основные достоинства и недостатки, но для начала давайте вспомним о самом распространённом способе управления освещением с помощью одноклавишных и двухклавишных выключателей.

Управление освещением, одноклавишный и двухклавишный выключатели

Кстати, в продаже имеются и трехклавишные и четырёхклавишные выключатели, но они многим пользователям не симпатичны, так как у них слишком узкие клавиши. Для частого использования это слишком не удобно.

Обращаем ваше внимание на то, что большинство выключателей рассчитаны на ток 10 А. Про это многие забывают, нагружая их излишней нагрузкой или еще хуже через них, на прямую, подключают мощное оборудование. Не делайте так. Если вы хотите использовать такие выключатели для подключения электрооборудования, используйте дополнительную автоматику, например силовое реле.

Подключение одноклавишного выключателя

Схема подключения одноклавишного выключателя довольна проста. Как видно из схемы, фазный провод (L) идет через контакт выключателя (это очень важно, фаза должна идти «в разрыв»), а нулевой (N) провод идет на прямую к источнику освещения (лампочки).

Практически во всех современных светильниках предусмотрено подключение заземляющего провода (PE), однако, будьте внимательны при его подключении и не перепутайте с другими проводами (нулем и фазой), а в случае отсутствии «земли» в электропроводке (касается старых зданий) ни в коем случае не используйте вместо нее нулевой провод.

Подключение двухклавишного выключателя

Схема подключения двухклавишного выключателя практически аналогична схеме одноклавишного. Позволяет управлять с одного места двумя группами освещения или группами ламп светильника (например люстры).

Управление освещением, импульсное реле или проходной выключатель

Использование проходных выключателей

Проходные и перекрестные выключатели имеют схожий с традиционными выключателями освещения принцип работы. Коммутация осветительных цепей осуществляется посредством замыкания и размыкания контактов, по которым протекает ток нагрузки осветительных устройств. К проходным выключателям подводятся проводники, сечение которых соответствует нагрузке включаемых осветительных устройств.

Схема подключения проходного выключателя

Для реализации возможности включения светильников с двух мест используется два проходных выключателя, между которыми проводится два проводника. При необходимости включения освещения с трех и более мест помимо проходных выключателей, в схему добавляют перекрестные выключатели. Подробнее о вариантах подключения проходных выключателей читайте здесь: Проходной выключатель. Принцип работы разных схем.

Также следует отметить такую особенность проходных (перекрестных) выключателей, как нефиксированное положение клавиш их управления. Если в традиционных выключателях освещения есть фиксированное положение «Включено» и «Выключено», то в проходных (перекрестных) выключателях включенное и отключенное положение выключателя отличается в зависимости от положения других выключателей, предназначенных для управления одной осветительной линией. То есть для одного и того же выключателя каждое из положений может быть как включенным, так и отключенным.

Например, на первом выключателе для включения освещения в помещении клавишу выключателя необходимо установить в верхнее положение, для выключения освещения в другом конце комнаты с другого выключателя необходимо нажать клавишу вверх, тогда на первом выключателе для включения освещения уже необходимо будет нажать клавишу из верхнего положения вниз. Такая особенность управления светильниками несколько неудобна и требует привыкания.

Основным достоинством использования проходных (перекрестных) выключателей – простота схемы. Для реализации данного способа управления светильниками достаточно приобрести необходимый кабель, выключатели и осуществить подключение осветительных линий в распределительных коробках, установленных в помещении. Благодаря отсутствию в схеме управления каких-либо сложных устройств и элементов автоматики, данная схема является очень надежной.

Использование бистабильных (импульсных) реле

Бистабильные реле или импульсные реле управляются путем подачи на них короткого импульса. Принцип управления осветительными устройствами при помощи бистабильных реле следующий.

В распределительном щитке к силовым контактам реле подключается цепь освещения, питающая ту или иную группу светильников. Кнопки управления, посредством которым осуществляется подача импульса на бистабильное реле, подключаются параллельно друг к другу и к контактам управления бистабильным реле. То есть в данном случае можно подключить к реле неограниченное количество кнопок для управления освещением, каждая из которых подключается параллельно к предыдущей.

Бистабильное реле

Существенное достоинство применения бистабильных реле заключается в том, что проводники, по которым подается управляющий импульс от кнопок, могут иметь минимально сечение, так как по ним, в отличие от проходных выключателей, не течет ток нагрузки осветительных устройств. Также существенным преимуществом является то, что для коммутации осветительных цепей достаточно короткого импульса – кратковременного нажатия кнопки, а клавиши проходных и перекрестных выключателей имеют два положения. Также кнопки можно считать более надежными по сравнению с выключателями, так как в их конструкции всего одна пара контактов.

Схема подключения бистабильного (импульсного) реле

При необходимости использования двухклавишных выключателей для возможности включения и отключения двух независимых групп ламп, организация такого включения с двух и более мест при помощи проходных и перекрестных выключателей требует прокладки между выключателями двух пар проводов.

В данном случае бистабильные реле имеют существенное преимущество. Так как при наличии в них двух пар силовых контактов, управления реле осуществляется одной кнопкой.

Например, при первом нажатии на кнопку замыкается первая пара контактов, при втором нажатии – замыкается вторая пара силовых контактов, при третьем – замыкаются обе пары контактов, при следующем нажатии – размыкаются обе пары контактов. То есть для управления двумя отдельными группами ламп используется одна и та же кнопка, также подключающаяся к реле одной парой проводников.

Существуют также бистабильные реле с несколькими цепями управления, которые выполняют разные функции. Например, одна цепь управления осуществляет включение и отключение цепи, а вторая цепь управления выполняет лишь отключения цепи.

В данном случае первая цепь управления будет использоваться для подключения кнопок включения и отключения светильников с нескольких мест. Вторая цепь управления может быть объединена с отключающими цепями других бистабильных реле, предназначенных для управления осветительными устройствами в других комнатах, и подключена к одной кнопке, при нажатии на которую будет осуществляться отключение освещения во всех комнатах. Данная функция достаточно актуальная для больших по площади домов: установив подобную кнопку возле входной двери, можно перед выходом, отключать освещение во всем доме с одной точки.

Управление освещением, видео

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

коммутация мощных нагрузок / Unwired Devices LLC corporate blog / Habr

Привет, Geektimes!Управление мощными нагрузками — достаточно популярная тема среди людей, так или иначе касающихся автоматизации дома, причём в общем-то независимо от платформы: будь то Arduino, Rapsberry Pi, Unwired One или иная платформа, включать-выключать ей какой-нибудь обогреватель, котёл или канальный вентилятор рано или поздно приходится.

Традиционная дилемма здесь — чем, собственно, коммутировать. Как убедились многие на своём печальном опыте, китайские реле не обладают должной надёжностью — при коммутации мощной индуктивной нагрузки контакты сильно искрят, и в один прекрасный момент могут попросту залипнуть. Приходится ставить два реле — второе для подстраховки на размыкание.

Вместо реле можно поставить симистор или твердотельное реле (по сути, тот же тиристор или полевик со схемой управления логическим сигналом и опторазвязкой в одном корпусе), но у них другой минус — они греются. Соответственно, нужен радиатор, что увеличивает габариты конструкции.

Я же хочу рассказать про простую и довольно очевидную, но при этом редко встречающуюся схему, умеющую вот такое:

- Гальваническая развязка входа и нагрузки

- Коммутация индуктивных нагрузок без выбросов тока и напряжения

- Отсутствие значимого тепловыделения даже на максимальной мощности

Но сначала — чуть-чуть иллюстраций. Во всех случаях использовались реле TTI серий TRJ и TRIL, а в качестве нагрузки — пылесос мощностью 650 Вт.

Классическая схема — подключаем пылесос через обычное реле. Потом подключаем к пылесосу осциллограф (Осторожно! Либо осциллограф, либо пылесос — а лучше оба — должны быть гальванически развязаны от земли! Пальцами и яйцами в солонку не лазить! С 220 В не шутят!) и смотрим.

Включаем:

Пришлось почти на максимум сетевого напряжения (пытаться привязать электромагнитное реле к переходу через ноль — задача гиблая: оно слишком медленное). В обе стороны бабахнуло коротким выбросом с почти вертикальными фронтами, во все стороны полетели помехи. Ожидаемо.

Выключаем:

Резкое пропадание напряжения на индуктивной нагрузке не сулит ничего хорошего — ввысь полетел выброс. Кроме того, видите вот эти помехи на синусоиде за миллисекунды до собственно отключения? Это искрение начавших размыкаться контактов реле, из-за которого они однажды и прикипят.

Итак, «голым» реле коммутировать индуктивную нагрузку плохо. Что сделаем? Попробуем добавить снаббер — RC-цепочку из резистора 120 Ом и конденсатора 0,15 мкФ.

Включаем:

Лучше, но не сильно. Выброс сбавил в высоте, но в целом сохранился.

Выключаем:

Та же картина. Мусор остался, более того, осталось искрение контактов реле, хоть и сильно уменьшившееся.

Вывод: со снаббером лучше, чем без снаббера, но глобально проблемы он не решает. Тем не менее, если вы желаете коммутировать индуктивные нагрузки обычным реле — ставьте снаббер. Номиналы надо подбирать по конкретной нагрузке, но 1-Вт резистор на 100-120 Ом и конденсатор на 0,1 мкФ выглядят разумным вариантом для данного случая.

Литература по теме: Agilent — Application Note 1399, «Maximizing the Life Span of Your Relays». При работе реле на худший тип нагрузки — мотор, который, помимо индуктивности, при старте имеет ещё и очень низкое сопротивление — добрые авторы рекомендуют уменьшить паспортный ресурс реле

А теперь сделаем ход конём — объединим симистор, симисторный драйвер с детектированием нуля и реле в одну схему.

Что есть на этой схеме? Слева — вход. При подаче на него «1» конденсатор C2 практически мгновенно заряжается через R1 и нижнюю половину D1; оптореле VO1 включается, дожидается ближайшего перехода через ноль (MOC3063 — со встроенной схемой детектора нуля) и включает симистор D4. Нагрузка запускается.

Конденсатор C1 заряжается через цепочку из R1 и R2, на что уходит примерно t=RC ~ 100 мс. Это несколько периодов сетевого напряжения, то есть, за это время симистор успеет включиться гарантированно. Далее открывается Q1 — и включается реле K1 (а также светодиод D2, светящий приятным изумрудным светом). Контакты реле шунтируют симистор, поэтому далее — до самого выключения — он в работе участия не принимает. И не греется.

Выключение — в обратном порядке. Как только на входе появляется «0», C1 быстро разряжается через верхнее плечо D1 и R1, реле выключается. А вот симистор остаётся включённым примерно 100 мс, так как C2 разряжается через 100-килоомный R3. Более того, так как симистор удерживается в открытом состоянии током, то даже после отключения VO1 он останется открытым, пока ток нагрузки не упадёт в очередном полупериоде ниже тока удержания симистора.

Включение:

Выключение:

Красиво, не правда ли? Причём при использовании современных симисторов, устойчивых к быстрым изменениям тока и напряжения (такие модели есть у всех основных производителей — NXP, ST, Onsemi, etc., наименования начинаются с «BTA»), снаббер не нужен вообще, ни в каком виде.

Более того, если вспомнить умных людей из Agilent и посмотреть, как меняется потребляемый мотором ток, получится вот такая картинка:

Стартовый ток превышает рабочий более чем в четыре раза. За первые пять периодов — то время, на которое симистор опережает реле в нашей схеме — ток падает примерно вдвое, что также существенно смягчает требования к реле и продлевает его жизнь.

Да, схема сложнее и дороже, чем обычное реле или обычный симистор. Но часто она того стоит.

Релейный переключатель режима работы магнитофона

Что-то не так?

Пожалуйста, отключите Adblock.

Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.

Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРелейный переключатель рода работы предназначен для магнитофона с электрическим управлением лентопротяжным механизмом. Его достоинства — простота схемы и экономичность использования контактных групп реле (все они используются только для коммутации исполнительных цепей в магнитофоне).

Принципиальная схема

В момент подачи питания все реле оказываются под напряжением, но ни одно из них не срабатывает, так как токи через их обмотки значительно меньше токов срабатывания. Это достигнуто соответствующим выбором сопротивлений резисторов R1—RN.

Выбранный режим работы включают одной из кнопок S2—SN, но только после того, как предварительно на короткое время будет нажата кнопка S1 и конденсатор С1 зарядится до напряжения источника питания. При нажатии на кнопку выбранного режима конденсатор С1 разряжается через обмотку соответствующего реле, оно срабатывает и остается в этом состоянии, так как ток через его обмотку превышает ток отпускания. Для возврата устройства в исходное состояние достаточно нажать на кнопку S1.

Ее контакты разорвут цепь питания сработавшего ранее реле и подключат конденсатор С1 на зарядку, подготовляя тем самым условия для включения следующего режима.

Детали

В переключателе применены реле РЭС-9 (паспорт РС4.524.003). При использовании других реле необходимо заново подобрать резисторы R1—RN так, чтобы токи через обмотки были меньше токов срабатывания, но больше токов отпускания. Емкость конденсатора С1 выбирают из условия надежного срабатывания только одного реле. Это исключает возможность одновременного включения нескольких реле при случайном нажатии на несколько кнопок.

Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. — Радиолюбительские схемы.

Проходной выключатель или импульсное реле?

В настоящее время все больше и больше применяются схемы управления освещением, когда светильник, люстра, подсветка или другой источник света включаются не как обычно, одним выключателем, а двумя, тремя и более, установленными в разных местах.

Это очень удобно, особенно при наличии длинных коридоров — можно включить свет с одной стороны и выключить с другой.

При построении схем управления освещением из нескольких мест в основном используют два подхода:

— с использованием проходных и перекрестных выключателей;

— с использованием импульсных реле.

Давайте рассмотрим отличительные особенности каждого из этих подходов.

При использовании проходных выключателей, питание от электрического щита подводится к ответвительной коробке, а от нее уже к выключателям.

Используется как минимум трехжильный провод, чем больше выключателей, тем больше длина провода.

При использовании двухклавишных проходных выключателей (в них используется шесть контактов) увеличивается количество и длина проводов, что усложняет схему и затрудняет монтаж.

Проходные выключатели непосредственно замыкают и размыкают цепь нагрузки, через них проходит ток светильника, поэтому сечение провода должно соответствовать мощности нагрузки (обычно 1,5 мм

Обычные выключатели имеют фиксированное положение «ВКЛ.» (обычно клавиша нажата вверх) и «ВЫКЛ.» (клавиша нажата вниз). Проходные выключатели не имеют фиксированного положения, в одном из положений могут быть включены или выключены, в зависимости от положения других выключателей, управляющих этим же светильником. Несколько неудобно, требует привыкания.

Не требуют никаких дополнительных элементов и места в электрощите, только выключатели, установленные в подрозетники.

Проходные выключатели довольно надежны в эксплуатации, поскольку не содержат никаких элементов автоматики.

При использовании импульсных реле применяют кнопочные выключатели, которые подключаются параллельно. Вместо кнопочных выключателей можно использовать обычные подпружиненные кнопки для электрических звонков или кнопки управления жалюзи.

Между собой кнопочные выключатели соединяются двухжильным проводом. При управлении светильником из большого количества мест это дает возможность сократить расходы по прокладке многожильного провода.

Поскольку выключатели управляют обмоткой реле, а нагрузка подключается через силовые контакты, обычно достаточно провода сечением 0,5 мм2.

По способу установки (форм-фактор) импульсные реле обычно выпускаются для монтажа в электрическом щите на DIN-рейку или же навесной вариант для установки в ответвительную коробку, за подвесным потолком и т.д. Более распространен первый тип — для монтажа на DIN-рейку. В этом случае провода от светильников и провода от кнопочных выключателей заводятся непосредственно в электрический щит, соответственно приводя к увеличению количества модулей в щите (и соответственно его габаритам).

Импульсные реле некоторых производителей чувствительны к перепадам напряжения в питающей сети. Это может приводить к ложным срабатываниям.

Импульсные реле позволяют создавать схемы управления практически неограниченным количеством групп освещения, зависит от количества установленных реле.

Можно создавать централизованное управление освещением, когда, например, выходя из дома, нажатием на один выключатель, можно выключить свет во всем доме. В многоэтажных домах можно выключать свет отдельно на каждом этаже или же сразу во всем доме.

Как видно, каждый из изложенных подходов к управлению освещением имеет свои преимущества и недостатки.

Оба подхода очень подробно и детально рассмотрены в книге «Управление освещением из нескольких мест».

Множество понятных монтажных схем с подробным описанием, покажут вам куда какой провод подводить и как подключать.