Электромагнитные явления

Еще со времен Фарадея изучаются электромагнитные явления. Однако взаимодействие электропроводных жидкостей и электромагнитного поля внимание к себе привлекло лишь в последние годы. Основным толчком к изучению данных явлений стала астрофизика. Уже долгие годы предполагается, что основная часть материи во Вселенной находится в состоянии высокоионизированного газа или плазмы. Главные сведенья в области электромагнитной динамики были получены в результате астрофизических исследований.

Роль электромагнитных явлений в физике

В космической физике главная роль принадлежит электромагнитным явлениям, поскольку в космосе существуют магнитные поля, которые прямым образом воздействуют на движение заряженных частиц. Электромагнитные силы при определенных условиях в разы превосходят гравитационные.

Впервые электромагнитные явления были применены для передачи информации. В XIX столетии создается телеграфия. Ее суть была очень проста: любое сообщение, что состояло из цифр и букв, может передаваться при помощи набора знаков, то есть сообщение кодируется.

Все электромагнитные явления подчинены определенным закономерностям, которые характеризуют электромагнитную форму движения материи, что кардинально отличается от механической. В электронных устройствах электромагнитные явления описаны сложными взаимоотношениями и характеризуются величинами, что зависят от пространственных координат и времени. Но такое описание является слишком обширным при исследовании сложных электронных устройств.

Электромагнитные явления не считались автономными. Благодаря усилию многих ученых данные явления были сведены к механическим. Изучение механики и электромагнитных явлений привело к формированию теории относительности: тут четырехмерное пространство и время были представлены единым многообразием, а его разделение на пространство и время – условным.

Главная особенность электромагнитных явлений в системе определена изменением свойств заготовок, при переходе от одной заготовки к другой. Первичные заготовки были полностью ферримагнитными, а остальные либо частично ферримагнитными, либо вовсе немагнитными.

Изучение электромагнитных явлений требовало длительного непрерывного труда и напряжения воображения. Для того чтобы выработать правильное материалистичное понимание процессов, необходимо постоянно руководствоваться советской литературой по физике. В процессе изучения электромагнитных явлений было определено, что вокруг электрического тока всегда существовало магнитное поле. Поле и электрический ток неотделимы друг от друга.

В развитие теории электромагнитных явлений наибольший вклад внесли Максвелл и Фарадей. Только после того как Максвелл создал теорию электромагнитного поля говорилось о создании электромагнитной мировой картины. Ученый разработал теорию электромагнитного поля на основе электромагнитной индукции, что была открыта Фарадеем. Он, в свою очередь, проводил эксперименты с магнитной стрелкой и пришел к выводу, что вращение стрелки обусловлено особым состоянием окружающей среды, а не электрическими зарядами в проводнике. После этого ученый вводит понятие поля, как множества магнитных линий, что пронизывают пространство и способны выявлять и направлять электрический ток.

Теория электромагнитного поля, что была создана Максвеллом, сводилась к тому, что трансформирующееся магнитное поле вызывает появление вихревого электрического поля не только в окружающих телах, но и вакууме. Эта теория стала новым этапом в развитии физической науки. В соответствии с ней, весь мир – это электродинамическая система, которая состоит из заряженных частиц, что взаимодействуют друг с другом при помощи электромагнитного поля.

Электрические заряды движутся относительно друг друга, вследствие чего возникает дополнительная магнитная сила. Электромагнитная сила – это объединение магнитной и электрической силы. Электрические силы соотносятся с движущимися и покоящимися зарядами, а магнитные – только с движущими. Многообразие зарядов и сил описаны в уравнениях Максвелла, что стали в будущем уравнениями классической электродинамики.

Эти уравнения положили начало закону Кулона, который идентичен закону всемирного тяготения Ньютона. Закон Кулона выглядит следующим образом:

$F_k = k\frac{q_1q_2}{r^{2}}$

Закон всемирного тяготения Ньютона выглядит следующим образом:

$F_H = G\frac{m_1m_2}{R^{2}}$

Также закон Ньютона имеет следующие утверждения:

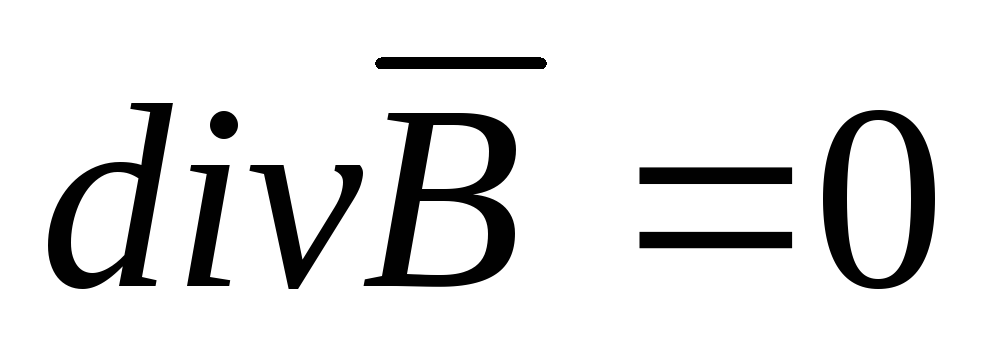

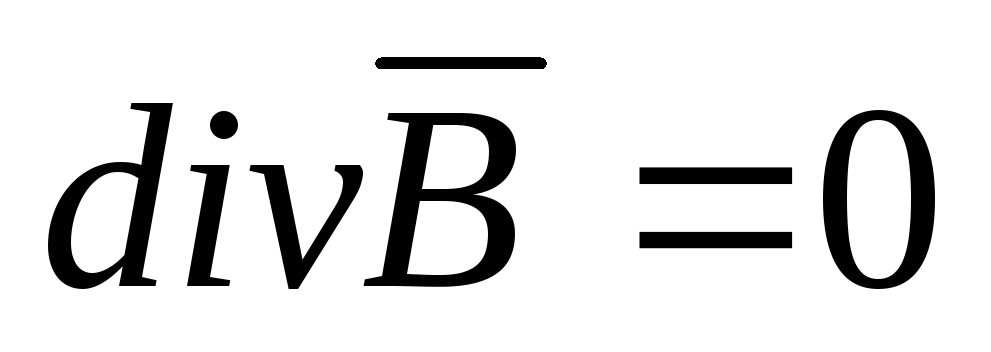

- магнитные силовые линии не имеют начала и конца, а также они абсолютно непрерывны;

- магнитных зарядов в природе не существует;

- электрическое поле формируется при помощи электрических зарядов и переменного магнитного поля;

- магнитное поле может формироваться как при помощи переменного электрического поля, так и с помощью электрического тока.

Электромагнитные явления кардинальным образом изменили представление о материи.

Электромагнитные явления. Основные термины и формулы

Определение 1

Электрический заряд – это величина, которая характеризует свойство тел и частиц вступать в электромагнитное взаимодействие.

Существует два вида электрических зарядов:

- положительные заряды, носителями которых являются протоны;

- отрицательные заряды, носителями которых являются электроны.

Атом состоит из ядра, который, в свою очередь, состоит из нейтронов, электронов и протонов. Атом превращается в ион, если он получает или отдает несколько электронов.

Определение 2

Электризация – это процесс приобретения заряда при помощи макроскопического тела.

На данный момент существует несколько способов электризации:

- при помощи трения;

- при помощи влияния.

Определение 3

Электрическое поле – это форма материи, что существует вокруг заряженных частиц и тел, и действует на другие частицы, что имеют заряд.

Основными законами электростатики являются:

- Закон Кулона для неподвижных зарядов: $F_k = k\frac{q_1q_2}{r^{2}}$

- Закон сохранения заряда (для замкнутой системы): $ q_1 + q_2… + q_n = const $

Определение 4

Электрический ток – это направленное движение частиц, которые имеют электрический заряд.

Есть несколько условий, которые обеспечивают существование электрического тока:

- наличие свободных частиц, которые имеют заряд;

- наличие электрического поля.

Действие электрического поля может быть:

- тепловым;

- магнитным;

- химическим;

- световым.

Электрическое поле формируется при помощи источников тока, в которых осуществляется работа по разделению зарядов. Это происходит за счет преобразования нескольких видов энергии в энергию электрического поля.

К характеристикам участка цепи можно отнести:

- Силу тока: $I = \frac {q}{t}=A (ампер)$ — измерение осуществляется при помощи амперметра.

- Напряжение: $U = \frac{A}{q}= В (вольт)$ — измеряется при помощи вольтметра.

- Сопротивление: $R = p\frac{l}{S} = Ом$ — измеряется при помощи омметра.

Закон Ома для участка цепи выглядит следующим образом:

$I = \frac{U}{R}$

Существует два вида соединения проводников: последовательное и параллельное. Последовательное соединение проводников выглядит следующим образом:

- $I = I_1 = I_2 =…= I_n$

- $U = U_1 + U_2+…+U_n$

- $R = R_1 + R_2 +…+ R_n$

Параллельное соединение проводников выглядит следующим образом:

- $ I = I_1+I_2+…+I_n$

- $U = U_1 = U_2 =…= U_n$

- $ \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} +…+ \frac{1}{R_n}$

Работа тока: $A = Ult$

Мощность тока выглядит так: $P = IU$

Количество теплоты, что выделяется при прохождении сквозь проводник тока можно выразить следующим образом: $Q = I^2 Rt$

Электрический ток может существовать в различных средах:

- В металлах осуществляется направленное движение свободных электронов.

- В жидкостях происходит направленное движение свободных ионов, которые образуются в результате электролитической диссоциации. Закон электролиза выглядит следующим образом: $m = qk = klt$

- В газах происходит направленное движение электронов и ионов, что образуется в результате ионизации.

- В полупроводниках – направленное движение свободных дырок и электронов.

Определение 5

Магнитное поле – это особая форма материи, существующая вокруг заряженных движущихся частиц и тел, и действует на другие заряженные частицы и тела, что движутся в этом же поле.

Линии магнитного поля – это условные линии, вдоль которых устанавливаются оси магнитных стрелок в магнитном поле.

Интересные факты применения электромагнитных явлений

Сохранились записи, которые подтверждают, что в древние времена императора Нерона, что страдал ревматизмом, лечили электрованнами. Суть такого лечения заключалась в следующем: в деревянную кадку с водой были помещены электрически скаты. Находясь в такой ванной, человек подвергался действию электрических полей и зарядов.

В Швейцарии в прошлом столетии была изобретена электрическая няня. Под детские пеленки подкладывались изолированные металлические сети, что разделялись сухой подкладкой. Эти сети соединялись с низковольтным источником тока и с электрическим звонком. Когда подкладка становилась мокрой, цепь замыкалась, и срабатывал звонок. Это позволяло матерям сразу знать, когда нужно заменить пеленку.

В тех регионах, где встречаются сильные морозы, существовала проблема слива нефтепродуктов, поскольку их вязкость при низких температурах была слишком высокая. Тогда ученые разработали технологию электроиндукционного нагрева цистерн, которая позволяла сократить энергозатраты.

При помощи электромагнитных явлений можно было определить отпечатки пальцев человека, что держал в руках гильзы и патроны. Поместив гильзу в электрическое поле в виде электрода, на него в вакууме напылялась металлическая пленка, на которой проявлялись отпечатки пальцев, что легко поддавались идентификации.

Конспект «Электромагнитные явления» — УчительPRO

Конспект по теме «Электромагнитные явления». Магнитное поле. Соленоид и электромагнит. Постоянные магниты. Действие магнитного поля на ток. Электродвигатель на постоянном токе. Электромагнитная индукция. Электротрансформатор. Передача электроэнергии. Электродвигатель на переменном токе.

Электромагнитные явления

10.1. Прохождение тока по твёрдому, жидкому или газообразному проводнику всегда сопровождается появлением магнитного поля. Его силовые линии – замкнутые кривые, охватывающие проводник.

10.2. Направление силовой линии магнитного поля – в сторону, куда указывает северный конец маленькой магнитной стрелки, помещённой в изучаемую точку поля. При изменении направления тока в проводнике направление силовых линий меняется на противоположное.

10.3. Электромагниты – проводники, скрученные в виде спиралей или катушек, внутри которых имеется сердечник из железа или стали. Электромагниты (их также называют катушками индуктивности) способны запасать и возвращать в цепь электрическую энергию путём её преобразования в энергию магнитного поля и наоборот.

10.4. Постоянные магниты – ненаэлектризованные тела, способные притягивать предметы из железа, стали и некоторых других материалов и длительное время сохраняющие это свойство.

10.5. Полюс магнита – место на поверхности магнита, где магнитное поле является наиболее сильным. Силовые линии поля постоянного магнита являются замкнутыми. Они выходят из его северного полюса и входят в южный, замыкаясь внутри магнита.

10.6. Земля, а также некоторые другие небесные тела являются постоянными магнитами, то есть имеют магнитное поле.

10.7. Магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицыи, как следствие, на проводники с током. На этом явлении основано действие электроизмерительных приборов и электродвигателей.

10.8. Электрические двигатели вне зависимости от их конструкции имеют вращающуюся часть (ротор) и неподвижную часть (статор). В зависимости от назначения в них размещают электромагниты или постоянные магниты, а также коллектор – устройство для регулирования поступления тока в нужные моменты во время каждого оборота ротора.

10.9. Электромагнитная индукция – явление возникновения тока в проводнике, движущемся в магнитном поле или в неподвижном проводнике, находящемся в движущемся (изменяющемся) магнитном поле.

10.10. Наибольшее применение в быту и промышленности государств Европы получил переменный индукционный ток, изменяющий свое направление 100 раз в секунду, то есть с частотой 50 Гц.

10.11. Электрический трансформатор – прибор, служащий для преобразования переменного тока одного напряжения в ток другого напряжения. Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции.

10.12.

10.13. Для приведения в движение мощных станков и установок используют двигатели, работающие на трёхфазном переменном токе.Их преимущества: простота конструкции, высокая надёжность и мощность.

Электромагнитные явления. Таблицы и схемы.

Конспект по теме «Электромагнитные явления». Следующая тема: Колебательные и волновые явления

Изучение темы: «Электромагнитные явления»

Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении темы: «Электромагнитные явления» по физике в восьмом классе основной школы в свете требований ФГОС к результатам освоения ООП

Быстрое накопление знаний, приобретаемых

при слишком малом самостоятельном участии, не очень плодотворны.

Ученость также может родить лишь листья, не давая плодов.

Лихтенберг

ФГОС основного общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы (ООП)

(личностные, метапредметные, предметные)

Личностные – воспитание гражданской идентичности, готовности к самообразованию, формирование целостного мировоззрения, коммуникативной компетентности, толерантности, освоение социальных норм, правил безопасного поведения и т.д.

- Метапредметные – определять цели обучения, планировать пути их достижения, оценивать правильность выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, смысловое чтение, ИКТ-компетенции и т.д.

- Предметные — цели-результаты по предметным областям и предметам (опыт деятельности специфической для данной предметной области, система основополагающих элементов научного знания)

Хотя обязательное введение ФГОС для основной школы еще не наступило, необходимо уже сегодня перестраивать свою работу таким образом, чтобы создавать условия для формирования у учащихся:

- Универсальных учебных действий

- ИКТ-компетентности

- Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

- Основы смыслового чтения и работы с текстом

Универсальные учебные действия представляют собой систему действий обучающегося, обеспечивающую способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.

Компетентностный подход ФГОС делает акцент на деятельностном содержании образования. В этом случае основным содержанием обучения являются действия, операции, соотносящиеся не столько с объектом приложения усилий, сколько с проблемой, которую нужно разрешить. В учебных программах деятельностное содержание образования отражается в акценте на способах деятельности, умениях и навыках, которые необходимо сформировать, на опыте деятельности, который должен быть накоплен и осмыслен учащимися, и на

Реализация компетентностного подхода невозможна без получения глубоких знаний, так как важнейшим признаком компетентностного подхода является способность обучающегося к самообучению в дальнейшем. Компетентностный подход не отрицает, но изменяет роль знаний. Знания полностью подчиняются умениям. В содержание обучения включаются только те знания, которые необходимы для формирования умений. Все остальные знания рассматриваются как справочные, они хранятся в справочниках, энциклопедиях, Интернете и др., а не в головах учащихся. В то же время, учащийся должен при необходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться всеми этими источниками информации для разрешения тех или иных проблем.

Таким образом, компетентностный стандарт – это стандарт результатов образования.

Компетенция – готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации.

Предлагаю в качестве конкретного примера попытки осуществления компетентностного подхода в обучении, т.е. освоение обучающимися основ учебно-исследовательской деятельности на основе реального предметного эксперимента, организацию учебно-исследовательской деятельности при изучении темы: «Электромагнитные явления» по физике в восьмом классе основной школы. В основе организации данной учебно-исследовательской деятельности учащихся предполагалось учитывать следующие принципы:

- Создание внутренней мотивации к процессу учения на основе возбуждения интереса к изучаемому предмету

- Деятельностный подход на основе активизации индивидуальной познавательной самостоятельности

- Проблемное обучение

- Принцип успешности обучения

- Возможность определения объёма содержания и уровня сложности предметного материала самим обучающимся

На изучение данной темы в восьмом классе основной школы отводится семь часов. Предусмотрено проведение демонстрационных и фронтальных экспериментов; выполнение одной лабораторной работы: «Сборка электромагнита и испытание его действия».

Материал темы «Электромагнитные явления», на мой взгляд, дает возможность не просто проводить различные опыты, а организовать исследовательскую деятельность учащихся на основе использования экспериментальных заданий на всех уроках по данной теме.

Организация такой деятельности является достаточно трудоемким процессом, но далеко не напрасным. Ведь известно, что умелое проведение эксперимента является вершиной изучения физических явлений, так как требует глубоких теоретических знаний, навыков правильного обращения с приборами, умения построения графиков и грамотного расчета, умения оценивать погрешность опыта, умения анализировать и делать выводы.

Научиться всему этому можно только тогда, когда принимаешь непосредственное участие в практической деятельности. Поэтому, чем чаще учащиеся будут обращаться к экспериментальным заданиям, тем выше будет качество их знаний, так как приобщение к исследовательской деятельности, возможность что-то сделать своими руками развивает к тому же интерес к предмету и помогает лучше его усвоить. Таким образом, на уроках физики создается реальная возможность формирования универсальных умений и навыков, которые учащиеся могут применить и на других предметах, и во внеучебных, жизненных ситуациях.

Экспериментальные задания, предлагаемые при изучении данной темы в базовом восьмом классе, не являются сложными. Они не основаны на установлении количественных закономерностей и требуют лишь качественного объяснения. Но это ничуть не умаляет их достоинств. Выполнение таких заданий в большей степени требует от учащихся проявлять самостоятельность, развивает умение анализировать свою работу и делать выводы, что пока для восьмиклассников представляет определенную трудность. И, конечно, выполнение таких заданий развивает навык работы с приборами и поддерживает интерес учащихся к изучению электромагнитных явлений. Предлагаемые экспериментальные задания не являются чем-то новым, они общеизвестны. Но при этом некую новизну им придает характер их использования. Так же от учащихся требуется помимо выполнения непосредственного экспериментального задания, самостоятельное теоретическое объяснение его на основе изучения текста учебника. Предлагается рассмотреть и представить по желанию дополнительный материал по данной теме из других источников. На каждом уроке учащиеся имеют возможность афишировать приобретенные знания. Развитию коммуникативных способностей способствует работа учащихся в паре и группе. Конечно, успешное изучение данной темы посредством учебно-исследовательской деятельности, должно предваряться систематическим обращением к выполнению различных классных и домашних экспериментальных заданий.

Поурочное распределение материала темы «Электромагнитные явления»

1. Постоянный магнит и проводник с током.

2. Магнитное поле на бумаге.

3. Сравнение магнитного поля соленоида и постоянного магнита.

4. Вездесущие электромагниты.

5. Проводник с током в магнитном поле.

6. Катушка с током в магнитном поле.

7. Электромагнитный мир.

Экспериментальная и методическая поддержка темы.

1. Лабораторное оборудование: постоянные магниты, компас, мелкие металлические тела, источник тока, реостат, амперметр, соединительные провода, ключ, компас, железные опилки, плотный лист бумаги, проволочный виток, соленоид, металлические сердечник и скрепка, динамометр, модель электродвигателя.

2. Раздаточный материал (ход экспериментальных исследований)

3. Компьютерная поддержка уроков. Используются готовые продукты: «Образовательный комплекс «Подготовка К ЕГЭ 10-11 класс», «Физика в картинках».

УМК учащихся

- А.В. Перышкин. Физика 8. Дрофа. М. 2002

- Г.Н. Степанова, А.П. Степанов. Сборник вопросов и задач по физике. Основная школа. «Валери СПД» СПб. 2001

Содержание уроков

Урок №1

Постоянный магнит и проводник с током.

Цель урока.

Ввести понятие магнитного поля.

Задачи урока:

- убедиться в том, что магнитное поле образуется вокруг постоянного магнита и проводника с током;

- выяснить, можно ли обнаружить магнитное поле с помощью органов чувств;

- имеет ли магнитное поле направление, и можно ли усилить или ослабить его действие.

Ход урока.

Постановка цели урока.

Электрические явления уже достаточно подробно рассмотрены. Приступаем к изучению явлений магнитных и постараемся убедиться в том, что эти явления взаимосвязаны и что новая тема не случайно носит название «Электромагнитные явления». По мере изучения этой темы будем вести исследовательский дневник. Разделим его пополам. В одной половине будут представлены результаты опытов, в другой — их теоретические объяснения. На последнем уроке проведем конкурс дневников.

Вы уже не раз собирали электрические цепи и знакомились с особенностями протекания в них электрического тока, и не раз в своей жизни пользовались постоянными магнитами. Давайте выясним, есть ли что-то общее у постоянного магнита и проводника с током?

Что вы знаете из своего жизненного опыта о свойствах постоянных магнитов? Уточним ваши знания с помощью опыта.

Экспериментальное исследование №1

Постоянный магнит

Цель исследования: определить, какими свойствами обладает постоянный магнит.

Оборудование: постоянный магнит, компас, мелкие металлические тела.

Ход исследования.

1. Поднесите постоянный магнит по очереди к карандашу, резинке и к разным металлическим телам.

Понаблюдайте, что будет происходить.

2. Добейтесь максимально возможного притяжения тел магнитом.

Обратите внимание на то, к каким частям магнита притянулись эти тела.

3. Поднесите магнитную стрелку с разных сторон к магниту.

Понаблюдайте за поведением стрелки компаса.

4. По результатам ваших наблюдений сформулируйте основные свойства постоянного магнита.

Проводник с током

Цель исследования: выяснить, что объединяет постоянный магнит и проводник с током.

Оборудование: постоянный магнит, источник тока, реостат, амперметр, соединительные провода, ключ, компас.

Ход исследования.

1. С помощью органов чувств исследуйте пространство вокруг постоянного магнита и вокруг какого-нибудь тела (линейки, карандаша).

Сделайте вывод о результатах вашего опыта.

2. С помощью компаса исследуйте пространство вокруг постоянного магнита и вокруг какого-нибудь тела (линейки, карандаша).

Сделайте вывод о результатах вашего опыта.

3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника тока, реостата, амперметра, ключа и соединительных проводов, соединив все элементы последовательно:

- Соберите электрическую цепь по этой схеме.

- Расположите любой соединительный провод над стрелкой компаса параллельно его стрелке на небольшом расстоянии, не замыкая цепи (компас лежит на столе). Отклоняется ли при этом стрелка компаса?

- Замкните цепь, пронаблюдайте, что произойдет со стрелкой компаса.

- Уберите компас, разомкните цепь. Попробуйте определить с помощью органов чувств, меняется ли что-либо при замыкании цепи.

4.Сделайте вывод по результатам исследования.

(Постоянный магнит и проводник с током взаимодействуют с магнитной стрелкой)

Работа с учебником. (компьютерная модель опыта Эрстеда)

- Кто и когда впервые произвел опыт с проводником с током и магнитной стрелкой?

- Что же действовало в нашем исследовании на магнитную стрелку, отклоняя ее?

- Как теперь можно ответить на вопрос: что объединяет постоянный магнит и проводник с током?

Можно ли обнаружить магнитное поле с помощью органов чувств?

А как его можно обнаружить?

Итог урока.

Обнаружен объект невидимка. Какой? Где? С помощью чего? Что о нем стало известно?

Домашнее задание

Используя материал 56 и 59 параграфов учебника, дайте теоретическое объяснение результатам ваших опытов.

Урок №2

Магнитное поле на бумаге.

Цель урока.

Познакомить с графическим способом изображения магнитных полей.

Задачи урока.

- Выяснить, имеет ли магнитное поле направление и можно ли усилить или ослабить его действие.

- Ввести понятие магнитных линий.

- Выяснить, какую роль играют железные опилки при изучении магнитного поля.

- Рассмотреть картину магнитных линий постоянного магнита и проводника с током.

Ход урока

Постановка цели урока.

Узнали о существовании магнитного поля. Оказывается, физики давно научились изображать на бумаге объект невидимку, пользуясь определенными правилами. Давайте выясним, что послужило основой для создания этих правил и как можно изображать магнитные поля на бумаге. Для этого опять проведем экспериментальные исследования, но сначала вспомним, что уже знаем о магнитном поле, и определим, что еще предстоит узнать.

Разбор и корректировка домашнего задания.

Афиширование дневников. Сравнение и уточнение выводов. Внесение дополнений. Обсуждение гипотезы Ампера. Главный вывод: магнитное поле образуется вокруг движущихся электрических зарядов.

Итак, можно ли обнаружить магнитное поле с помощью органов чувств? Какой еще объект нельзя обнаружить с помощью органов чувств? Что является его источником?

Вернемся к полю магнитному. Как же его можно обнаружить? Достаточно ли этих знаний для того, чтобы изображать магнитное поле на бумаге? Что о нем нужно знать еще?

Можно ли ослабить или усилить его действие?

Имеет ли оно направление?

Для ответа на эти вопросы проведем следующее исследование.

Экспериментальное исследование №3

Магнитное поле

Цель исследования: выяснить, имеет ли магнитное поле направление и можно ли усилить или ослабить его действие.

Оборудование: постоянный магнит, источник тока, реостат, амперметр, соединительные провода, ключ, компас.

Ход исследования

1.Поднесите компас с разных сторон к постоянному магниту.

Одинаково ли ведет себя стрелка компаса?

2.Установите стрелку компаса вблизи краев магнита и посередине его. Понаблюдайте за поведением стрелки в каждом случае.

3.Подберите расстояние, на котором постоянный магнит не действует на стрелку. Добавьте к нему еще один магнит. Понаблюдайте, что произойдет.

4.Проделайте несколько раз опыт Эрстеда, меняя направление и силу тока в проводнике. Понаблюдайте за поведением стрелки компаса в каждом случае.

5. Запишите выводы по результатам исследования.

Итак, магнитное поле может действовать сильнее или слабее, и в разных направлениях. Следовательно, оно может быть слабым или сильным и имеет направление. И все это нужно учесть при изображении его на бумаге.

Так как магнитная стрелка в магнитном поле ориентируется определенным образом, то логично было бы связать направление магнитного поля с определенным направлением магнитной стрелки.

Физики так и поступили, и за направление магнитного поля приняли направление, совпадающее с направлением, которое указывает северный полюс магнитной стрелки. Так же они договорились изображать магнитное поле с помощью линий, вдоль которых располагаются оси маленьких магнитных стрелок. Назовем их магнитными линиями. Направление магнитных линий в каждой точке поля совпадает с направлением, которое указывает северный полюс магнитной стрелки. Определить характер расположения магнитных линий помогли обыкновенные железные опилки. Почему? Давайте выясним!

Экспериментальное исследование №4

Железные опилки

Цель исследования: выяснить, какую роль играют железные опилки при изучении магнитного поля.

Оборудование: постоянный магнит, железные опилки, плотный лист бумаги.

Ход исследования

- Положите лист бумаги на карандаш. Насыпьте на бумагу железные опилки. Аккуратно постучите по листу бумаги. Понаблюдайте, что будет происходить.

- Повторите свои действия, взяв вместо карандаша постоянный магнит.

- Аккуратно переверните магнит под листом бумаги, не трогая опилки.

- Сравните густоту расположения железных опилок.

- Сделайте вывод о поведении железных опилок в магнитном поле.

Работа с учебником.

Что общего в расположении магнитных линий постоянного магнита и проводника с током?

Как можно изменить направление магнитных линий проводника с током и постоянных магнитов?

Демонстрация и обсуждение видеосюжета: магнитные линии прямого проводника с током.

Продолжение исследования №4. - Получите картину магнитных линий между одноименными полюсами магнитов.

- Направьте магниты разноименными полюсами друг к другу.

- Понаблюдайте, что при этом произойдет.

- Объясните свои наблюдения.

Итог урока.

С помощью чего изображают графически магнитные поля? Правила, по которым получают картины различных магнитных полей, условны или основаны на опыте (демонстрация компьютерных моделей)?

Домашнее задание

- Используя материал 56 и 57 параграфов учебника, внесите нужные на ваш взгляд дополнения в дневники по содержанию урока.

- Из сборника задач выполните №1849 и № 1880.

Урок №3

Сравнение магнитного поля соленоида и постоянного магнита.

Цель урока:

исследовать и сравнить магнитное поле катушки с током

с магнитным полем постоянного магнита.

Задачи урока:

выяснить, при каких условиях вокруг проволочной катушки образуется магнитное поле;

от чего зависит картина магнитного поля соленоида.

Ход урока.

Разбор, корректировка домашнего задания и постановка цели урока.

Магнитные поля можно изображать графически. Как?

Попробуем теперь по известной картине магнитного поля предсказать его свойства. Свои выводы проверим опытным путем. Для этого сравним картину магнитного поля катушки с током (соленоида) с картиной магнитного поля полосового магнита.

Демонстрация компьютерной модели (диск: «Физика в картинках»):

изображение магнитных полей постоянного магнита и соленоида.

Анализ модели.

Сравнивая густоту магнитных линий у обоих тел можно выделить …(полюса)

И у постоянного магнита, и у соленоида есть еще область, где магнитное поле …(однородно)

Итак, в данном случае, картины магнитных полей полосового магнита и катушки с током …(одинаковы). Будут ли их свойства одинаковы?

Всегда ли картины этих полей будут аналогичны?

Проведем экспериментальное исследование.

Экспериментальное исследование №5

Соленоид

Цель исследования:

- проверить, будут ли одинаковыми свойства магнитных полей полосового магнита и соленоида;

- выяснить, как можно изменить свойства магнитного поля соленоида.

Оборудование: источник тока, проволочный виток, соленоид, реостат, амперметр, соединительные провода, ключ, компас, металлический сердечник.

Ход исследования

1.Опыты с проволочным витком:

- С помощью имеющегося оборудования создайте у проволочного витка магнитное поле (используйте все приборы, которые можно включить в электрическую цепь).

- Убедитесь, что оно есть. Определите его направление.

- Определите, есть ли полюса у витка с током.

- Сделайте вывод о характере магнитного поля витка с током.

- Поменяйте направление тока в витке.

- Выясните, изменилось ли его магнитное поле?

2.Опыты с соленоидом:

- Повторите опыты, взяв вместо витка катушку (соленоид).

- Изменился ли характер магнитного поля?

- Используя реостат, усильте магнитное поле соленоида.

- Убедитесь в том, что оно стало сильнее.

- Вставьте металлический сердечник в соленоид.

- Определите, как при этом изменился характер магнитного поля соленоида.

3.Сделайте вывод по результатам исследования в соответствие с его целью.

Итог урока.

Возвращение к компьютерной модели.

Так всегда ли картины магнитных полей постоянного магнита и соленоида будут одинаковы?

Объяснение меняющихся на слайде картин магнитных линий соленоида.

Можем ли мы так же легко менять картину магнитных линий полосового магнита?

Постоянные магниты можно ли также назвать естественными магнитами. А соленоид? (искусственный магнит). Создан такой магнит с помощью электрического тока. Поэтому такие магниты называются еще электромагнитами.

Домашнее задание:

- Узнайте, кто и когда изобрел первый электромагнит, где сегодня применяются электромагниты, найдя информацию в учебнике или других источниках (параграф № 58).

- Так же предложите свои способы использования электромагнитов.

- Из сборника задач выполните № 1895.

Урок №4

Вездесущие электромагниты.

Цель урока: рассмотреть применение электромагнитов.

Задачи урока:

- выяснить, как можно управлять электромагнитами

- разобрать конкретные случаи применения электромагнитов

- определить преимущества электромагнитов перед постоянными магнитами

Ход урока

1.Постановка цели урока.

Выполняя домашнее задание, наверняка убедились, что электромагниты нашли очень широкое применение. Давайте выясним, почему это стало возможным, и на конкретных примерах определим преимущества электромагнитов.

Начнем с разбора домашней задачи. Что предлагалось исследовать в этой задаче? Какие вы можете предложить способы исследования. Давайте теперь проведем аналогичное исследование.

Экспериментальное исследование №6

Электромагниты

Цель исследования: выяснить, как зависит сила взаимодействия электромагнита с металлической скрепкой от силы тока в его обмотке.

Оборудование: источник тока, соленоид, реостат, амперметр, соединительные провода, ключ, металлические сердечник и скрепка, динамометр.

Ход исследования

1.Составьте план исследования.

2.Проведите его.

3.Сделайте вывод по результатам вашего исследования в соответствие с его целью (предполагается анализ графического представления результатов исследования).

Работа в группах.

- Сообщите о результатах ваших исследований.

- Приведите известные вам примеры применения электромагнитов.

- Приведите свои примеры применения электромагнитов.

- Объясните действия электромагнитов, рассмотренных в задании №9 учебника. (Сопровождаются демонстрацией или видеосюжетом.)

- Дайте объяснение возможности широкого применения электромагнитов.

Итог урока.

Урок назывался: «Вездесущие электромагниты». Оправдал ли он свое название? Аргументируйте свой ответ. Запишите кратко свои аргументы.

Домашнее задание.

- Убедитесь, что в вашем дневнике все в порядке.

- Выполните упражнение № 28 учебника.

- Из сборника задач выполните № 1905 и № 1907.

Урок №5

Проводник с током в магнитном поле.

Цель урока: рассмотреть действие магнитного поля на проводник с током.

Задачи урока:

- Выяснить, что будет происходить с проводником с током, если его внести в магнитное поле.

- Определить от чего зависит модуль и направление силы Ампера.

- Выяснить, как можно заставить поворачиваться виток с током в магнитном поле.

Ход урока

Разбор и корректировка домашнего задания.

Афиширование дневников и выполненных заданий.

Постановка цели урока.

Использование магнитного поля не ограничивается только работой электромагнитов. Все вы знаете об использовании электрических двигателей. Настала пора разобраться, как они работают. Для этого необходимо выяснить, как ведет себя проводник с током в магнитном поле.

Проведем опыты.

Экспериментальное исследование №7

Проводник с током в магнитном поле

Цель исследования: выяснить, что происходит с проводником с током в магнитном поле.

Оборудование: источник тока, проволочный виток, реостат, амперметр, соединительные провода, ключ, постоянный дугообразный магнит.

Ход исследования

1. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника тока, реостата, амперметра, проволочного витка, ключа и соединительных проводов, соединив все элементы последовательно.

- Соберите электрическую цепь по этой схеме.

- Наденьте виток на постоянный магнит.

- Замкните цепь. Пронаблюдайте, что при этом будет происходить с витком.

- Повторите опыты, изменив положение магнита.

- Повторите опыты, используя два магнита, сложенные вместе одноименными полюсами.

- Пронаблюдайте, какие изменения произойдут.

- Повторите опыты, меняя по очереди направление и силу тока в витке.

- Сделайте вывод о том, что и как происходит с витком с током в магнитном поле.

- Попробуйте заставить виток с током поворачиваться в магнитном поле.

- Объясните, как вы этого добились.

- Расскажите о своих наблюдениях и выводах (показ демонстраций с прямым проводником с током в магнитном поле).

Итог урока.

- Итак магнитное поле можно обнаружить не только по его действию на магнитную стрелку, но и по действию на ….? Модуль и направление силы, действующая на проводник с током в магнитном поле зависит от…? Действие магнитного поля на помещенный в него проводник с током используется в электрических двигателях. На следующем уроке познакомимся подробнее с их устройством.

Домашнее задание.

- Используя материал 61 параграфа, объясните ход опытов, изображенных на рисунках 113 и 114 учебника;

- приведите примеры применения электрических двигателей;

- узнайте, кто и когда изобрел первый электрический двигатель, пригодный для практического применения.

- Не забывайте о своих дневниках!

Урок №6

Катушка с током в магнитном поле

Цель урока: Рассмотреть устройство и принцип работы электрических двигателей и электроизмерительных приборов.

Задачи урока:

- Выяснить, как практически можно осуществить вращение проводника с током в магнитном поле.

- Рассмотреть устройство технического электродвигателя.

- Определить преимущества электрических двигателей перед тепловыми.

- Рассмотреть устройство электроизмерительных приборов.

Ход урока

Разбор, корректировка домашнего задания и постановка цели урока.

Выяснили, что магнитное поле действует на помещенный в него проводник с током. И как уже убедились, может даже его поворачивать!

Приведите примеры применения электрических двигателей. Вспомните, к чему приводит их действие. Как вы думаете, какой характер движения проводника с током используется в электрических двигателях?

Давайте выясним, как же можно заставить вращаться проводник с током в магнитном поле? И познакомимся, наконец, с устройством технических электродвигателей и других приборов, в которых используется вращение

проводника с током в магнитном поле.

Вспомним, почему виток с током поворачивался в магнитном поле. Что нужно предпринять, чтобы он не просто поворачивался, а еще и вращался?

Экспериментальное исследование №8

Цель исследования: выяснить, как технически осуществляется вращение рамки с током в магнитном поле.

Оборудование: модель электрического двигателя.

1. Сформулируйте условия, при которых рамка с током будет вращаться в магнитном поле.

2. Рассмотрите модель электродвигателя (демонстрация видеосюжета).

3. Назовите устройства позволяющие рамке с током вращаться в магнитном поле и объясните, как они действуют.

Работа с учебником.

1.Заполнить таблицу.

Основные части электродвигателя | Назначение | Устройство |

2. Определите преимущества электрических двигателей перед тепловыми.

3. Выполните задание №11 учебника.

Итог урока.

Афиширование заполненных таблиц. Разбор предложенных заданий. Убедились, что вращение проводника с током в магнитном поле достаточно широко используется.

Определите, что общего и в чем различие в работе электрических двигателей и электроизмерительных приборов.

Домашнее задание.

- Из сборника задач выполните №1920 и №1928.

- Подготовьте исследовательские дневники к проверке.

- Произведите итоговый сбор аргументов, выступающих в качестве доказательств того, что изученная тема не случайно носит название: «Электромагнитные явления».

- С помощью учебника (параграф №60) и дополнительных источников соберите сведения о магнитном поле Земли.

Урок №7

Электромагнитный мир.

Цель урока: обобщить и систематизировать материал темы: «Электромагнитные явления»

Задачи урока:

- Организовать аналитическую деятельность учащихся.

- Проверить степень усвоения учащимися материала темы.

Ход урока

Урок проводится в форме соревнования между учащимися, разбитыми на три большие группы, каждая из которых делится в свою очередь на экспериментаторов, теоретиков и экспертов.

· Выполнение заданий.

1.Экспериментаторы готовят с помощью предложенного оборудования демонстрацию электромагнитных явлений.

2.Теоретики готовятся к высказыванию аргументов по материалу домашнего задания.

3.Эксперты оценивают исследовательские дневники членов команды и выбирают лучшие из них.

· Афиширование выполненных заданий.

1.Команды по очереди представляют свои аргументы, в том числе демонстрируют и опытные доказательства.

2.Организуется выставка лучших дневников.

· Проверочные задания.

1.Разыгрывается «пирамида».

2.Проводится тестирование.

«Пирамида»

Необходимо отгадать слова,объясняя их значение, используя только материал темы:«Электромагнитные явления».

стрелка магнит линии

Земля виток поле

Эрстед опилки сердечник

Электромагнит направление железо

Компас соленоид густота

Никель полюс буря

Тест

1.Магнитная стрелка всегда поворачивается:

А) в магнитном поле Земли;

Б) вблизи постоянного магнита;

В) вблизи проводника с током

Г) вблизи эбонитовой палочки.

2. Происходит это потому, что вокруг этих тел образуется:

А) гравитационное поле;

Б) магнитное поле;

В) электрическое поле;

Г) биополе.

З. Так как магнитное поле образуется вокруг заряженных частиц, если они:

А) существуют;

Б) покоятся;

В) сталкиваются;

Г) движутся.

4. Чтобы изменить полюса у соленоида нужно:

А) изменить направление магнитных линий в нем;

Б) увеличить силу тока в цепи;

В) поменять полярность подключения источника тока;

Г) поменять направление намотки провода соленоида.

5. Чтобы усилить магнитное поле соленоида необходимо:

А) вынуть из него сердечник

Б) уменьшить общее сопротивление цепи;

В) увеличить число витков;

Г) выполнить обмотку из более тонкого провода.

6. Электромагнит можно применить для того, чтобы

А) замкнуть цепь в нужный момент;

Б) перенести тяжелый металлический груз;

В) извлечь из глаз попавшие в них мельчайшие металлические тела;

Г) сделать тайную задвижку на двери.

Проверочный тест по теме:

«Электромагнитные явления»

выполнен

учащ..…ся 8- класса

Вариант ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

А |

|

|

|

|

|

|

Б |

|

|

|

|

|

|

В |

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

|

|

|

Проверка |

|

|

|

|

|

|

Количество правильных ответов | 6 | 5 | 4 | 1-3 |

Оценка | 5 | 4 | 3 | 2 |

Вы сегодня получили |

|

|

|

|

Итог урока.

Подводятся итоги соревнования: суммируются все баллы и оценки, полученные командой.

Анализируется работа каждой команды. Награждаются победители и самые активные участники команд (например, сертификатами на получение оценки «отлично» или на получение дополнительного балла за любую письменную работу). Все учащиеся получают две оценки: за ведение дневника и за написание теста.

Рефлексия.

Возможные вопросы

- Какие трудности встретились при изучении темы?

- Какой урок запомнился больше всего? Почему?

- Какой урок был для вас неинтересным?

- Трудно ли было вести дневник?

- О чем узнали впервые при изучении данной темы?

Домашнее задание.

По желанию, используя различные источники информации, подготовьте сообщения по интересующим вопросам изученной темы.

Источники:

- Материалы (презентация) выступления И.В. Васильевой на семинаре «Переходим на ФГОС: достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов с УМК по физике издательства «Просвещение».

- Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: Практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2009. – 132 с. (Школьное образование)

Электромагнитные явления

Краткий конспект 8 класс

Тепловые явления

Температура тела зависит от скорости движения молекул.

Беспорядочное движение молекул называют тепловым движением.

Внутренняя энергия – это сумма потенциальной и кинетической энергии всех молекул, из которых состоит вещество.

Внутренняя энергия не зависит от мех. движения тела или его положения относительно других тел.

При повышении t˚  увеличивается.

увеличивается.

меняется 2-мя способами:

меняется 2-мя способами:

1. Путем совершения работы;

2. Путем теплообмена (теплопередачи)

Теплопередача:

1. Теплопроводность – передача E от одной части тела к другой в результате теплового движения молекул (тв. тела)

2. Конвекция – перемещение самого вещества в жидкостях и газах. (жидкость и газ)

3. Излучение – испускание лучей (не нужна среда, возможно в вакууме)

Количество теплоты – энергия, получаемая или отдаваемая телом при теплопередачи.

Процессы:

I. Нагревание или охлаждение (не меняя агрегатного состояния вещества)

m – масса

— изменение температуры

— изменение температуры

c – удельная теплоемкость, численно равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить каждому кг данного вещества, чтобы повысить его t˚ на 1˚С.

II. Сгорание топлива

m – масса

q – удельная теплота сгорания топлива – физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при полной сгорании топлива массой 1 кг.

|

1.

Плавление

Плавление

2. Кристаллизация

3. Парообразование (испарение, кипение)

4.

Конденсация5. Десублимация

6. Сублимация (возгонка)

III. Плавление и кристаллизация

процесс плавления или кристаллизации осуществляется на горизонтальном участке графика АВ при постоянной температуре, называемой температурой плавления. (табличная величина)

процесс плавления или кристаллизации осуществляется на горизонтальном участке графика АВ при постоянной температуре, называемой температурой плавления. (табличная величина)

Этот график представлен на примере плавлении льда.

Точка А – только лед

Промежуток АВ – лед с водой

Точка В – только вода

Плавление – Q подводится системе

Кристаллизация – Q отводится от системы

m – масса

λ – удельная теплота плавления показывает какое количество теплоты необходимо передать каждому кг вещества, взятому при температуре плавления, чтобы его полностью расплавить.

IV. Парообразование и конденсация

процесс парообразования или конденсации осуществляется на горизонтальном участке графика АВ при постоянной температуре, называемой температурой кипения. ( табличная величина)

процесс парообразования или конденсации осуществляется на горизонтальном участке графика АВ при постоянной температуре, называемой температурой кипения. ( табличная величина)

Этот график представлен на примере кипения воды.

Точка А – только вода

Участок АВ – вода и ее пар

Точка В – только пар

Парообразование – Q подводится системе

Конденсация – Q отводится от системы

m – масса

L – удельная теплота парообразования показывает какое количество теплоты необходимо сообщить каждому кг жидкости, взятой при температуре кипения, чтобы обратить жидкость в пар.

Насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. (сколько молекул переходит из жидкости в пар, столько же и переходит обратно, из пара в жидкость.)

ü Абсолютная влажность воздуха – плотность водяного пара в воздухе.

ü Относительная влажность воздуха – отношение абсолютной влажности к плотности насыщенного пара при той же температуре.

Точка росы – температура, при которой пар становится насыщенным.

Гигрометр и психрометр – приборы для измерения влажности воздуха.

Тепловые двигатели – это машины, в которых происходит превращение внутренней энергии топлива в механическую энергию.

КПД – отношение совершенной полезной работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя.

Электрические явления

Электростатика – раздел, изучающий покоящиеся заряды.

Наэлектризованные тела или притягиваются или отталкиваются.

Физическая величина, характеризующая степень электризации тела, называется электрическим зарядом.

Способы электризации:

1) Соприкосновение (трение)

2) Касание

3) Через влияние

Условно считают, что стеклянная палочка, потертая о шелк – заряжается положительно, а эбонитовая палочка, потертая о шерсть – отрицательно.

Одноименно заряженные тела всегда отталкиваются, разноименно заряженные тела – притягиваются.

Вокруг заряженного тела (или неподвижного заряда) существует электрическое поле. При взаимодействии полей возникают кулоновские силы.

и

и  – заряды в Кл

– заряды в Кл

– расстояние между зарядами

– расстояние между зарядами

k – коэффициент

Расчет силы кулона возможно для трех случаев:

Расчет силы кулона возможно для трех случаев:

1. Взаимодействие двух заряженных сфер (r – от центра до центра)

2. Взаимодействие заряженной сферы и точечного заряда (заряженное тело, размерами которого можно пренебречь)

3. Взаимодействие двух точечных зарядов

Электроскоп – прибор для измерения электрического заряда.

Электрический ток – направленное и упорядоченное движение заряженных частиц. (в металлах – движение электронов)

Все вещества по проводимости эл. тока делятся на 3 группы:

1) Проводники (металлы, растворы – содержат в обычных условиях достаточно много заряженных частиц)

2) Полупроводники – вещества, содержащие свободные заряженные частицы в меньшей степени (германий, кремний)

3) Диэлектрики (непроводники) – не имеют свободных заряженных частиц – резина, эбонит, дистиллир. вода.

Изолятор – тело, изготовленное из диэлектрика.

Электрон – частица с наименьшим отрицательным зарядом.

Атом:

Центр – ядро (массивное и положительное): протоны(+) и нейтроны(0)

Вокруг ядра – электроны (легкие и отрицательные)

Нормальное состояние – нейтральный атом – кол-во протонов = кол-во электронов

Положительный ион – атом, потерявший один или несколько электронов

Отрицательный ион – атом, присоединивший лишний электрон

Условия возникновения электрического тока:

1) проводник

2) наличие электрического поля

3) источник тока – устройство, в котором происходит разделение зарядов

4)  замкнутая электрическая цепь

замкнутая электрическая цепь

Эл. цепь состоит:

ü источника тока

ü потребителей

ü подводящих проводов

ü ключа

ü измерительных приборов

Амперметр – это прибор для измерения силы тока в цепи; включается последовательно!

Вольтметр – это прибор для измерения напряжения в цепи или на ее участке; включается параллельно!

Сила тока – физическая величина, определяемая количеством или величиной заряда, протекающего через поперечное сечение проводника за единицу времени.  Ампер

Ампер

Напряжение – физическая величина, численно равная отношению работы, которую совершает электрическое поле при перемещении заряда, к величине этого заряда.  Вольт

Вольт

Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника.

Сопротивление – физическая величина, характеризующая свойства проводника в большей или меньшей степени влиять на прохождение заряда.

l  – длина проводника

– длина проводника

S – площадь поперечного сечения проводника

– удельное сопротивление (зависит от материала проводника) дается в таблицах!

– удельное сопротивление (зависит от материала проводника) дается в таблицах!

Закон Ома для участка цепи:

Величина R – постоянная для данного проводника => не зависит от I и U.

Величина R – постоянная для данного проводника => не зависит от I и U.

Реостат – прибор для регулирования силы тока в цепи.

Работа электрического тока

Мощность электрического тока – физическая величина, характеризующая быстроту совершаемой работы.

или

или  – на практике

– на практике

Закон Джоуля-Ленца: (нагревание проводника)

Короткое замыкание – соединение концов участка цепи проводником, сопротивление которого очень мало по сравнению с сопротивлению участка цепи.

Электромагнитные явления

Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током, т.е. вокруг движущихся зарядов.

Движущиеся заряды (заряженные частицы) – источник магнитного поля

Изобразить м.п. можно с помощью магнитных (силовых) линий. Магнитные линии замыкаются сами на себя (не имеют начала и конца) или идут из бесконечности в бесконечность.

Магнитное поле проводника с током:

Магнитное поле проводника с током:

Для определения направления линий м. поля пользуются 2-мя правилами:

1) правило буравчика

Если поступательное движение буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то вращательное движение рукоятки буравчика совпадает с направлением линий магнитного поля.

2) правило обхвата правой руки

если большой палец правой руки направить по направлению тока, то 4 пальца покажут направление линий магнитного поля.

если большой палец правой руки направить по направлению тока, то 4 пальца покажут направление линий магнитного поля.

Магнитное поле катушки с током:

Внутри катушки линии параллельны и не пересекаются. Всегда идут с севера на юг. Направление тока указывает на северный полюс.

Определить направление линий магнитного поля внутри катушки можно с помощью правила правой руки:

Если 4 пальца правой руки направить по направлению тока в витках катушки (обхватить катушку по току), то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри катушки.

Катушка с сердечником внутри называется – электромагнитом.

Постоянные магниты:

Магнитное поле постоянного магнита обусловлено кольцевыми токами Ампера. (вращение электронов в атомах вещества в одном направлении)

Магнитные полюса Земли не совпадают с её географическими полюсами.

Северный магнитный полюс – N (южный геогр. полюс)

Южный магнитный полюс – S (северный геогр. полюс)

Силовая характеристика магнитного поля –

вектор магнитной индукции B.

Вектор представляет собой касательную к линиям магнитного поля и направлен так же как и линии магнитного поля.

Действие магнитного поля на помещенные в него тела:

| Проводник с током | Заряженная частица |

| Правило левой руки | |

| Сила Ампера | Сила Лоренца |

I – сила тока в проводнике

B – магнитная индукция

l – длина проводника, которая находится в м.п. I – сила тока в проводнике

B – магнитная индукция

l – длина проводника, которая находится в м.п.

|  q – заряд частицы (по модулю) Кл

V – скорость частицы

B – магнитная индукция q – заряд частицы (по модулю) Кл

V – скорость частицы

B – магнитная индукция

|

|  |

| Если левую руки расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь, а 4 пальца указывали на направление тока в проводнике, то отставленный на 90˚ большой палец покажет направление силы Ампера. | Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь, а 4 пальца указывали на направление движения (скорости) положительно заряженной частицы, то отставленный на 90˚ большой палец покажет направление силы Лоренца. (для отрицательной частицы – 4 пальца против направления скорости частицы) |

Световые явления

Оптика – это раздел физики, изучающий световые явления и закономерности.

Свет – это электромагнитная волна.

Точечный источник света – размеры светящегося тела намного меньше расстояния на котором мы оцениваем его действие.

Световой луч – линия, вдоль которой распространяется энергия от источника света.

Тень – та область пространства, в которую на попадает свет от источника.

Полутень – попадает свет от части источника.

Световая энергия, распространяющаяся между двумя лучами, называется световым пучком.

Законы геом. оптики:

1)  Закон отражения света

Закон отражения света

1. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения, лежат в одной плоскости.

2. Угол падения равен углу отражения.

Угол падения – угол между падающий лучом и перпендикуляром к поверхности, восстановленным в точке падения луча на поверхность.

Угол отражения – угол между отраженным лучом и перпендикуляром к поверхности, восстановленным в точке падения луча на поверхность.

Плоское зеркало:

Изображение в плоском зеркале находится за зеркалом на прямой, перпендикулярной поверхности зеркала, а расстояние от зеркала до изображения ОВ равно расстоянию от объекта до зеркала АО.

2) Закон преломления света

Оптическая плотность среды характеризуется различной скоростью распространения света.

При переходе из одной среды в другую, луч изменяет свое направление на границе этих сред – преломляется.

1. Луч падающий, преломленный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения к границе двух сред, лежат в одной плоскости.

2. Отношение синуса угла падения к синуса угла преломления, есть величина постоянная для данных двух сред и называется показателем преломления второй среды относительно первой.

Если свет идет из среды оптически менее плотной в более плотную среду, то угол преломления всегда меньше угла падения.

Преломленный луч в этом случае «прижимается» к перпендикуляру.

Если свет идет из среды оптически более плотной в менее плотную среду, то угол преломления всегда больше угла падения.

Преломленный луч в этом случае «прижимается» к границе раздела сред.

Луч, направленный перпендикулярно к границе раздела двух сред, проходит без преломления.

Линза – прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

Виды линз:

| Выпуклые | Вогнутые |

а) двояковыпуклая

б) плосковыпуклая

в) вогнуто-выпуклая

а) двояковыпуклая

б) плосковыпуклая

в) вогнуто-выпуклая

|  а) двояковогнутая

б) плосковогнутая

в) выпукло-вогнутая

а) двояковогнутая

б) плосковогнутая

в) выпукло-вогнутая

|

Линзы (по оптическим свойствам)

Собирающая

Главный фокус справа

Главный фокус справа

| Рассеивающая

Главный фокус слева

Главный фокус слева

|

Оптическая сила линзы :

Изображением любой точки будет точка. Изображение стрелки – стрелка.

Построение изображения любого точечного источника (точки предмета) в линзе происходит по двум лучам.

1) Луч, идущий через центр линзы – не преломляется

2) Луч, идущий параллельно главной оптической оси, после линзы преломляется в т. фокуса линзы

На пересечении этих двух лучей располагается точка, которая является изображением источника.

Изображение предмета строится аналогичным образом.

| Собирающая | Рассеивающая |

| Главный фокус справа F’ | Главный фокус слева F” |

|  |

Формула тонкой линзы:

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

Магнитное поле — урок. Физика, 8 класс.

Одним из свойств электрического тока является магнитное поле, оно возникает при протекании тока по проводнику.

Пример:

При прохождении тока по двум параллельно расположенным проводникам между проводниками возникают силы взаимодействия, которые называются магнитными силами. Действие этих сил может привести к деформации проводников (см. рисунок).

Для изучения магнитного действия тока используют магнитную стрелку.

Обрати внимание!

У магнитной стрелки есть два полюса — северный (обозначается буквой \(N\), окрашен в синий цвет) и южный (обозначается буквой \(S\), окрашен в красный цвет).

Линию, соединяющую полюсы магнитной стрелки, называют её осью.

Магнитную стрелку ставят на острие, чтобы она могла свободно поворачиваться.

Рассмотрим опыт, который показывает взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки. Такое взаимодействие впервые обнаружил в \(1820\) г. датский учёный Ханс Кристиан Эрстед.

Эрстед Ханс Кристиан

Расположим проводник, включённый в цепь источника тока, над магнитной стрелкой параллельно её оси.

При замыкании цепи магнитная стрелка отклоняется от своего первоначального положения. При размыкании цепи магнитная стрелка возвращается в своё начальное положение. Это означает, что проводник с током и магнитная стрелка взаимодействуют друг с другом.

Опыт Эрстеда подтверждает существование вокруг проводника с электрическим током магнитного поля, которое и действует на магнитную стрелку, отклоняя её.

Обрати внимание!

Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током, т.е. вокруг движущихся электрических зарядов. Электрический ток и магнитное поле неотделимы друг от друга.

Опыт Эрстеда устанавливает связь между электрическими и магнитными явлениями. О существовании такой связи догадывались ещё первые исследователи, которых поражала аналогия электрических и магнитных явлений, например, притягивание и отталкивание: в электричестве — разноимённых и одноимённых зарядов, а в магнетизме — разноимённых и одноимённых полюсов.

Таким образом, вокруг неподвижных электрических зарядов существует только электрическое поле. Вокруг движущихся зарядов, то есть электрического тока, существует и электрическое, и магнитное поле. Магнитное поле появляется вокруг проводника, когда в последнем возникает ток, поэтому ток можно рассматривать как источник магнитного поля. В этом смысле надо понимать выражения «магнитное поле тока» или «магнитное поле, созданное током».

Классификация электромагнитных явлений.

Можно выделить несколько видов полей:

Электростатическое поле.

Описывается системой дифференциальных уравнений Максвелла в предложении, что векторы поля не зависят от времени и отсутствует перемещение зарядов.

Из

уравнений следует, что оно является

потенциальным, а его силовые линии

начинаются и заканчиваются на зарядах.

Вектор  можно представить в виде градиента

скалярной функции и, называемой

электростатическим потенциалом.

можно представить в виде градиента

скалярной функции и, называемой

электростатическим потенциалом.

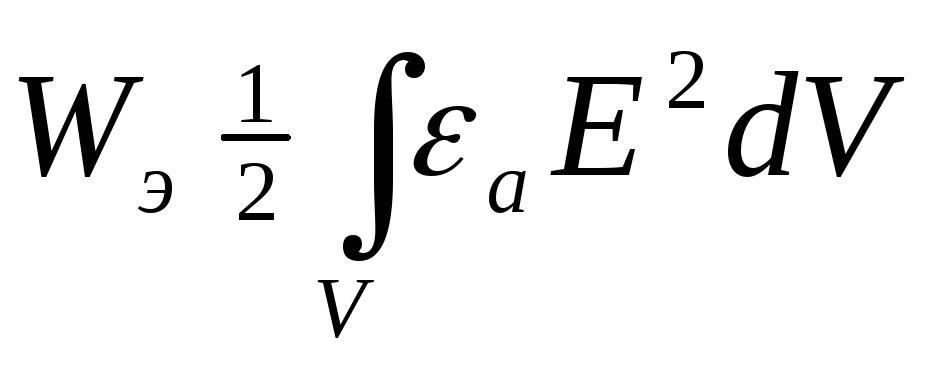

Энергия

электростатического поля

Явления, описываемые вышеприведёнными уравнениями- электростатические.

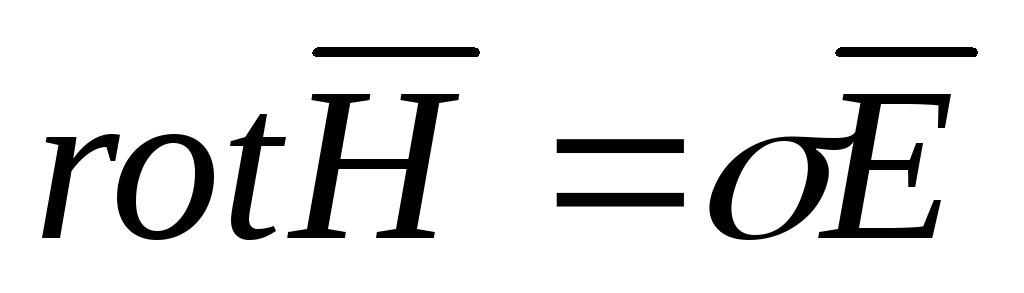

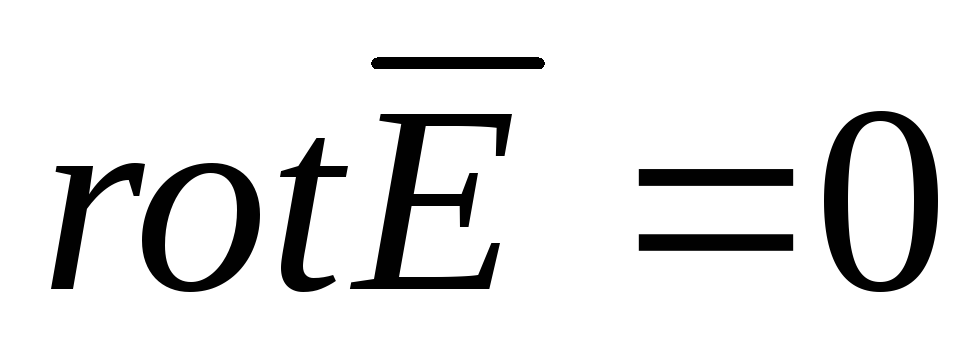

Стационарное электромагнитное поле.

Это неизменное во времени ЭМП, существующее при наличии постоянного тока.

;

; ;

; ;

; ;

; ;

; .

.

Стационарные электромагнитные явления.

Магнитостатическиеявления

характеризуются уравнениями: ;

; ;

; .

И представляют поля, создаваемые

постоянными магнитами.

.

И представляют поля, создаваемые

постоянными магнитами.

В качестве самостоятельного класса выделяют квази стационарные процессы, т. е. процессы, протекающие достаточно медленно.

В этом случае в первом уравнении при

наличии тока проводимости можно

пренебречь током смещения.  .

.

В остальных случаях используют полную систему уравнений Максвелла.

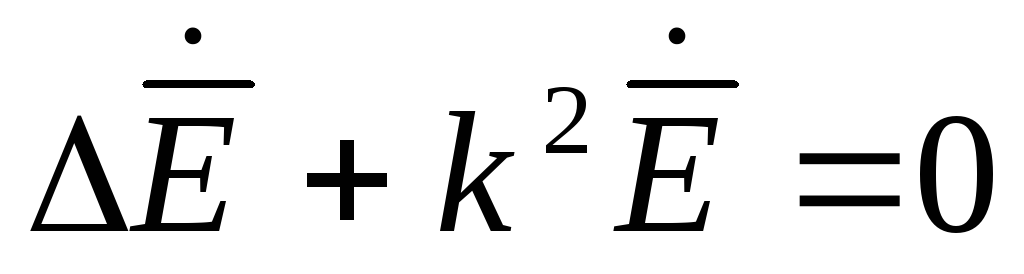

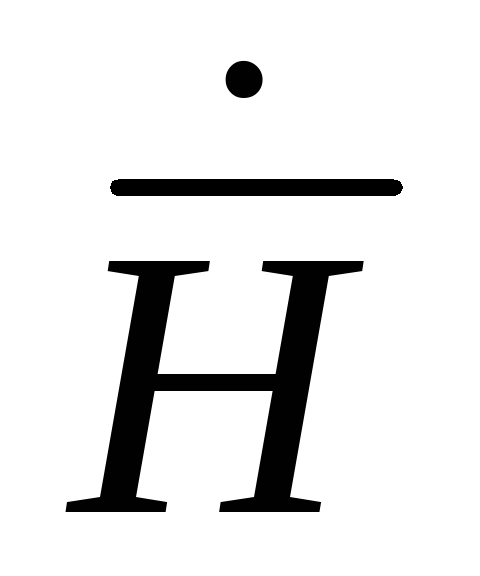

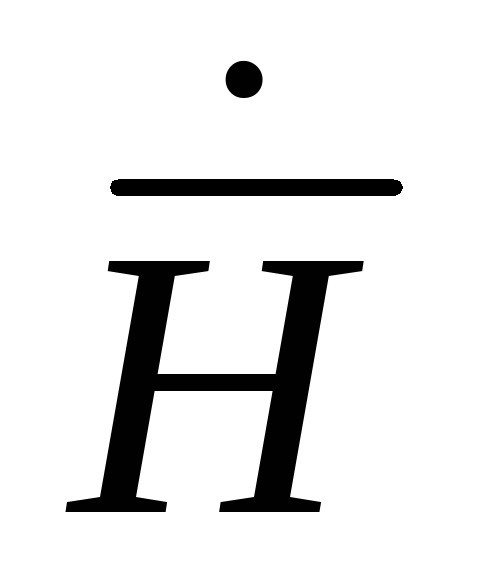

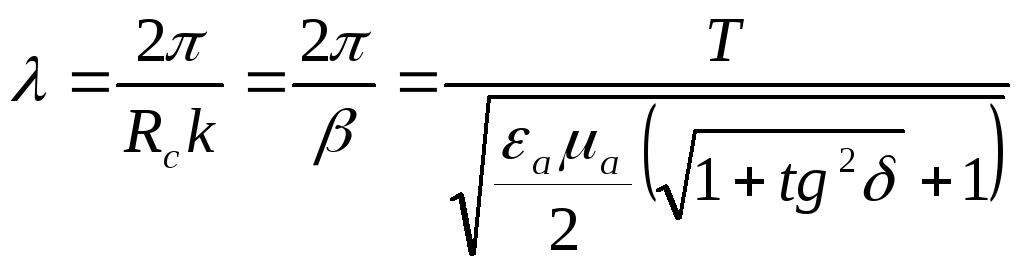

Плоские электромагнитные волны в среде без потерь, и в среде с потерями.

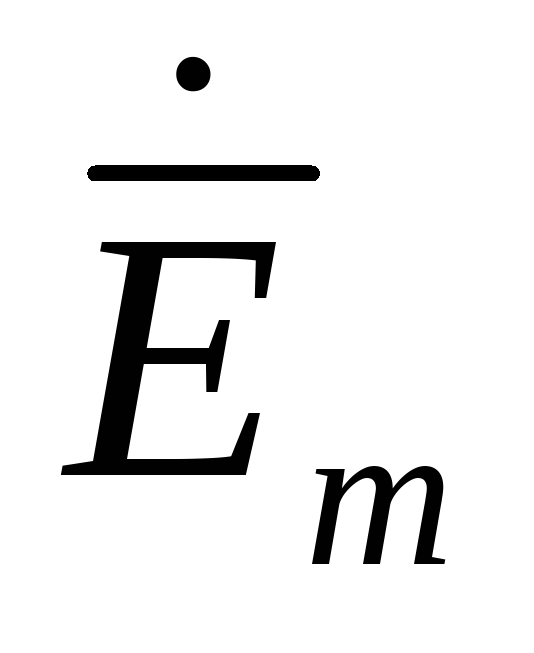

Монохроматическую электромагнитную

волну, волновые поверхности которой

представляют собой параллельные

плоскости, называют плоской волной.

Плоскую волну, во всех точках каждой

волновой поверхности которой  и

и имеют одно и тоже значение и направление,

называют однородной плоской волной.

имеют одно и тоже значение и направление,

называют однородной плоской волной.

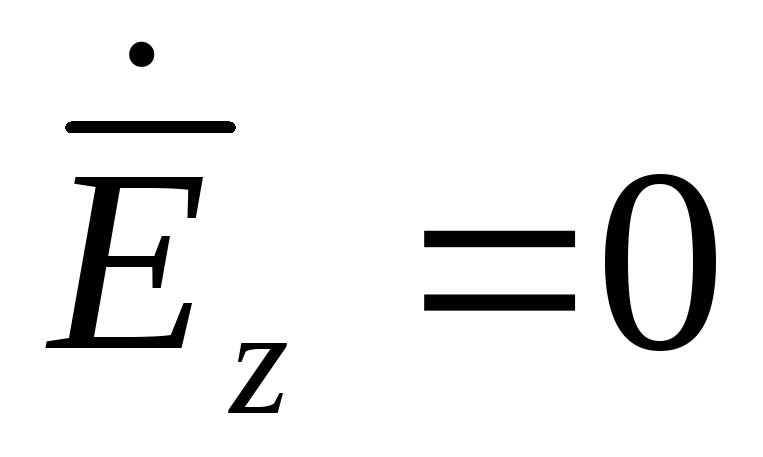

Для ПВ сделаем предложение: комплексный

вектор Пойнтинга ориентирован вдоль

оси z и, следовательно, имеет только одну

составляющую Пz откуда

следует, что Ezи Hz=0.

откуда

следует, что Ezи Hz=0.

При этом, т. к. волна однородна, т. е.

амплитуды вдоль волнового фронта

неизменны (не зависят от x и y), то в

волновом уравнении  .

.

В общем случае  будет иметь

будет иметь и

и однако можно предположить, что

однако можно предположить, что

.

В этом случае волна называется линейно

поляризованной, а xoz-плоскостью

поляризации. Естественно

.

В этом случае волна называется линейно

поляризованной, а xoz-плоскостью

поляризации. Естественно будет находится в плоскости yoz.

будет находится в плоскости yoz.

x

x

Е

Е

z

y Н

Магнитный вектор  может

быть найден из второго уравнения.

может

быть найден из второго уравнения.

Т. к.  ,

, получим:

получим: ;

;

. Т.

к. Вектор

. Т.

к. Вектор имеет только одну составляющую

имеет только одну составляющую

при этом между

при этом между

существует связь.

существует связь.

-коэффициент

распространения. Если

-коэффициент

распространения. Если -вещественно,

т. е. среда без потерь, то

-вещественно,

т. е. среда без потерь, то и

и колеблются в фазе, т. е. ЭМВ переносит в

среде без потерь только активную

мощность.

колеблются в фазе, т. е. ЭМВ переносит в

среде без потерь только активную

мощность.

, где

, где —

постоянная характеристического

(волнового) сопротивления среди

распространения. Для вакуума среди без

потерь

—

постоянная характеристического

(волнового) сопротивления среди

распространения. Для вакуума среди без

потерь

тогда

тогда зная

зная можно в ПВ по одному из векторов находить

другой. Найдем фазовую скорость: в

вакууме

можно в ПВ по одному из векторов находить

другой. Найдем фазовую скорость: в

вакууме

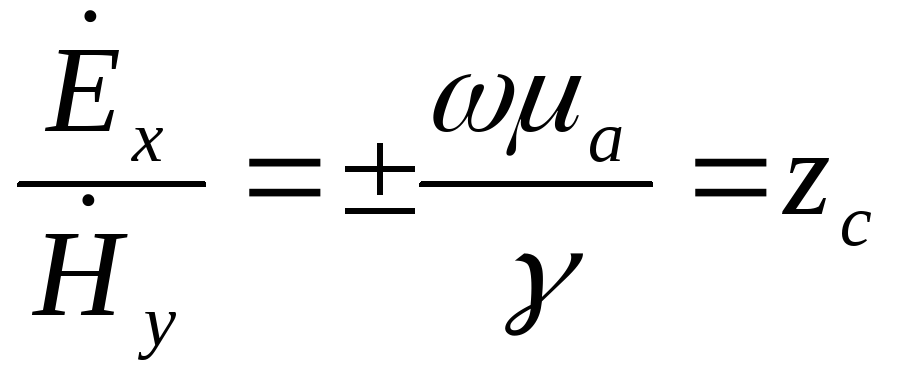

Запишем общее соотношение между  и

и плоской волны.

плоской волны.

и

и ,

в точкеz=0.

,

в точкеz=0.

Для вещественных частот  ,

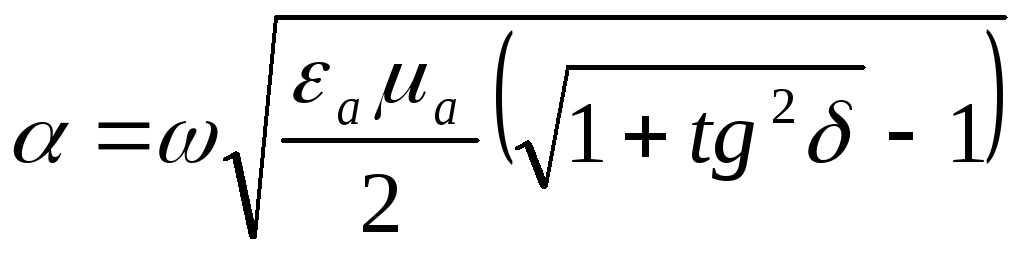

,

При наличии потерь необходимо параметр к считать комплексной величиной:

Пусть  ,

, где

где

Тогда, считая

находим выражение для

Т.о., после плоской волны в среде с проводимостью

Наличие потерь приводит к уменьшению

Zc,

т.е. к увеличению и

и .

Если

.

Если имеет лишь одну составляющую

имеет лишь одну составляющую ,

то

,

то тоже будет иметь одну составляющую

тоже будет иметь одну составляющую .

Для мгновенных значений

получим:

.

Для мгновенных значений

получим:

В ставить

формулу

ставить

формулу

Из полученных формул вытекает, что поле

плоской волны обладает следующими

свойствами:  и

и перпендикулярны друг другу и направлению

распространения волны (осиZ),

т.е., волна является поперечной. Поверхности

равных фаз определяются уравнениемZ=constи представляют собой плоскости,

перпендикулярные осиZ.

Амплитуды векторов

перпендикулярны друг другу и направлению

распространения волны (осиZ),

т.е., волна является поперечной. Поверхности

равных фаз определяются уравнениемZ=constи представляют собой плоскости,

перпендикулярные осиZ.

Амплитуды векторов и

и экспоненциально убывают вдоль осиZ,

что определяется множителемe—Z.

Постояннуюназывают

коэффициентом затухания. Между векторами

экспоненциально убывают вдоль осиZ,

что определяется множителемe—Z.

Постояннуюназывают

коэффициентом затухания. Между векторами и

и имеется фазовый сдвиг

имеется фазовый сдвиг  .

.

Фазовая скорость плоской волны

т.к.  тоVф меньше фазовой скорости в среде без

потерь с теми же значениями параметровaиа.

В рассматриваемом случаеVфзависит от частоты. С увеличением

последней она возрастает.

тоVф меньше фазовой скорости в среде без

потерь с теми же значениями параметровaиа.

В рассматриваемом случаеVфзависит от частоты. С увеличением

последней она возрастает.

Длина

волны  меньше длины волны в среде без потерь

с теми жеaиа.

Волновое сопротивление среды с отличной

от «0» проводимостьюкомплексная величина, зависящая от

частоты.

меньше длины волны в среде без потерь

с теми жеaиа.

Волновое сопротивление среды с отличной

от «0» проводимостьюкомплексная величина, зависящая от

частоты.

Основное отличие состоит в том, что в среде без потерь параметры плоской волны одинаковы при любых частотах, а в среде с проводимостью зависят от частоты. Зависимость свойств волны от частоты называется дисперсией.

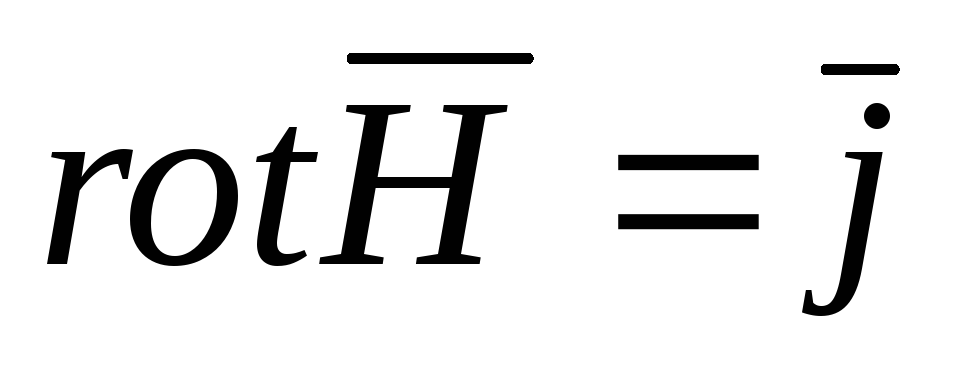

1.4. Электромагнитные явления в электрических аппаратах

1.4.1. Источники и распространение электромагнитного поля

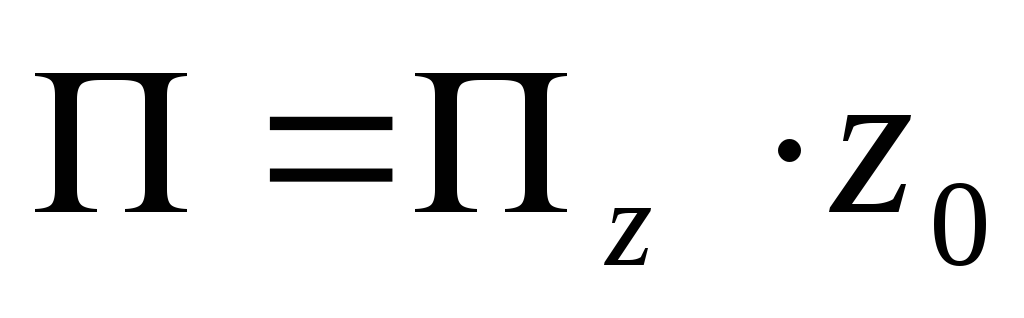

Функционирование любого электрического или электронного аппарата сопровождается электромагнитными явлениями, которые воспроизводят основные и вспомогательные функции устройства, а также, возможно, создают нежелательные паразитные эффекты. Многообразие происходящих явлений подчиняется известным законам, обобщающим знания о возникновении, распространении и взаимодействии электромагнитных полей со средой. На основании этих законов строятся математические модели для анализа поля, т.е. замкнутые системы расчётных уравнений, учитывающие условия конкретной задачи.

Математическое описание физически определённого векторного поля базируется на фундаментальном постулате о существовании двух элементарных составляющих – вихревой и потенциальной. С помощью них можно воссоздать любую топографию распределения векторов в пространстве.

Примером, подтверждающим вышеизложенное, является опыт с железными опилками в магнитном поле. Вихревая составляющая образует замкнутые цепочки, а потенциальная – сходящиеся или расходящиеся не замкнутые на себя цепочки.

Физические поля создаются источниками. Из теоремы разложения следует, что эти источники располагаются в части пространства с отличными от нуля ротором или дивергенцией вектора поля. Значение ротора – это объёмная плотность векторного источника вихревой составляющей поля, а значение дивергенции – объёмная плотность скалярного источника потенциальной составляющей поля.

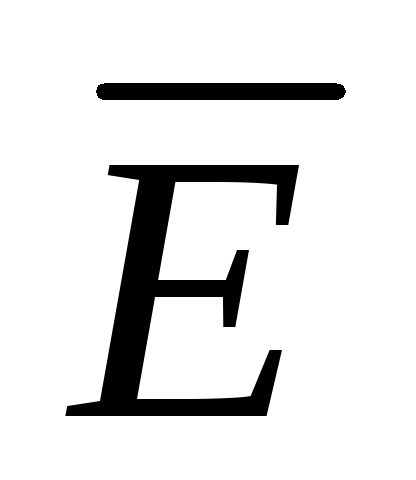

При анализе электрических аппаратов используются приближения, позволяющие разделить общее понятие электромагнитного поля и рассматривать отдельные идеализированные компоненты: неизменные во времени стационарные электростатическое и магнитное поля и переменное во времени, распространяющееся мгновенно во всём пространстве квазистационарное электромагнитное поле. Волновые процессы при этом во внимание не принимаются.

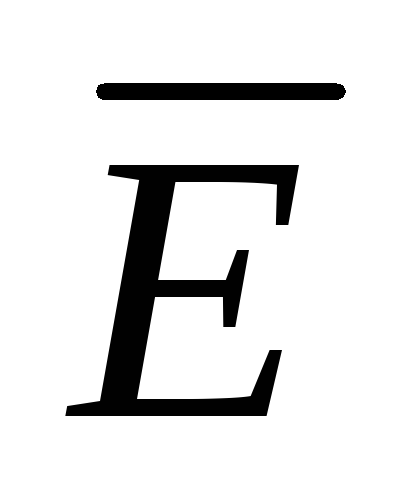

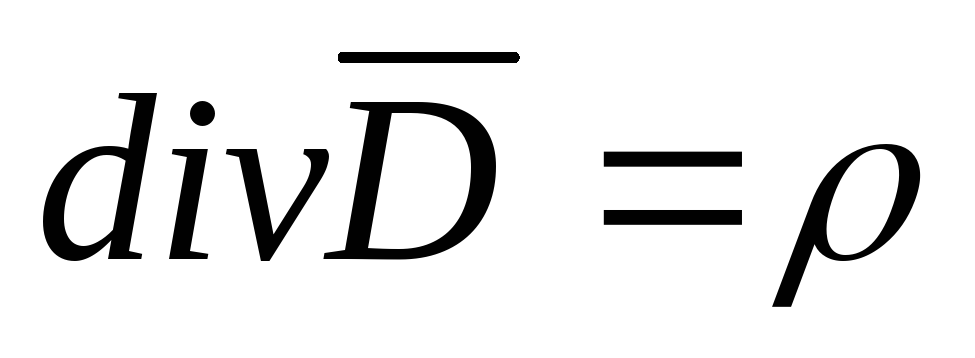

В электростатическом поле основными переменными являются вектор напряжённости электрического поля Е, вектор электрического смещения (электрическая индукция) D и вектор электрической поляризации Р. Напряжённость Е – векторная величина, характеризующая силовое воздействие электрического поля на единичный пробный заряд в данной точке. Электрическое смещение связано с напряженностью поля прямо пропорциональной зависимостью, а также определяется суммой векторов напряженности и поляризации:

или

или

где:  электрическая

постоянная;

электрическая

постоянная; относительная

диэлектрическая проницаемость.

относительная

диэлектрическая проницаемость.

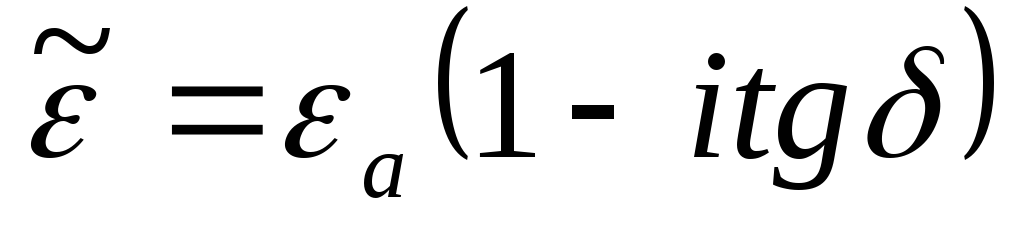

В нелинейных средах относительная диэлектрическая проницаемость и вектор поляризации зависят от напряженности. В анизотропных средах зависимость проницаемости имеет тензорный характер, а вектор поляризации – вид векторной функции напряжённости.

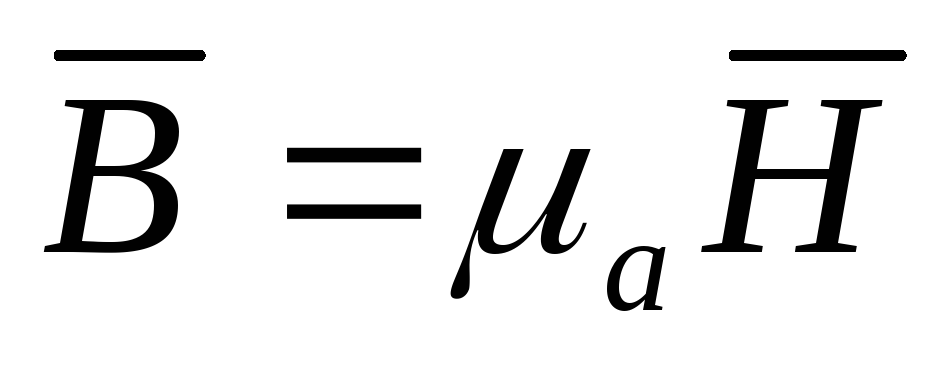

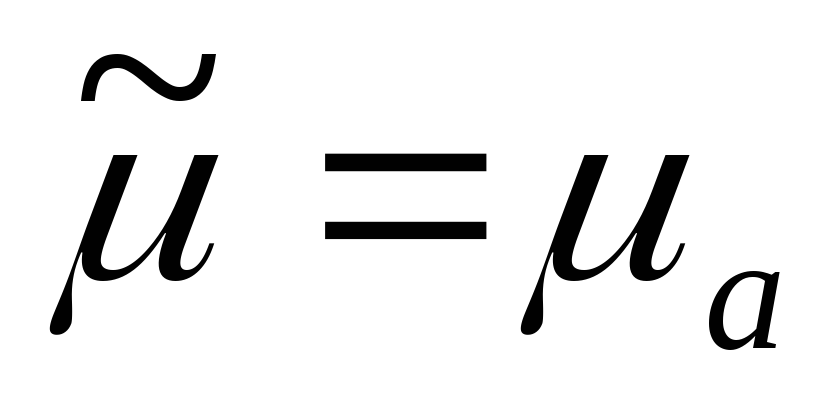

При анализе стационарного магнитного поля рассматриваются векторные переменные: магнитная индукция В, напряженность магнитного поля Н и намагниченность среды М. Векторы магнитного поля связаны соотношениями:

или

или

где:  магнитная

постоянная;

магнитная

постоянная; относительная

магнитная проницаемость.

относительная

магнитная проницаемость.