Электростатический потенциал — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Потенциал.Электростатический потенциа́л — скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию, которой обладает единичный положительный пробный заряд, помещённый в данную точку поля. Единицей измерения потенциала в Международной системе единиц (СИ) является вольт (русское обозначение: В; международное: V), 1 В = 1 Дж/Кл (подробнее о единицах измерения — см. ниже).

Электростатический потенциал — специальный термин для возможной замены общего термина электродинамики скалярный потенциал в частном случае электростатики (исторически электростатический потенциал появился первым, а скалярный потенциал электродинамики — его обобщение). Употребление термина электростатический потенциал определяет собой наличие именно электростатического контекста. Если такой контекст уже очевиден, часто говорят просто о потенциале без уточняющих прилагательных.

Электростатический потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда с полем к величине этого заряда:

- φ=Wpqp.{\displaystyle \varphi ={\frac {W_{p}}{q_{p}}}.}

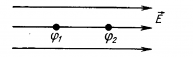

Напряжённость электростатического поля E{\displaystyle \mathbf {E} } и потенциал φ{\displaystyle \varphi } связаны соотношением[1]

- ∫ABE⋅dl=φ(A)−φ(B),{\displaystyle \int \limits _{A}^{B}\mathbf {E} \cdot \mathbf {dl} =\varphi (A)-\varphi (B),}

или обратно[2]:

- E=−∇φ.{\displaystyle \mathbf {E} =-\nabla \varphi .}

Здесь ∇{\displaystyle \nabla } — оператор набла, то есть в правой части равенства стоит минус градиент потенциала — вектор с компонентами, равными частным производным от потенциала по соответствующим (прямоугольным) декартовым координатам, взятый с противоположным знаком.

Воспользовавшись этим соотношением и теоремой Гаусса для напряжённости поля ∇⋅E=ρε0{\displaystyle \mathbf {\nabla } \cdot \mathbf {E} ={\rho \over \varepsilon _{0}}}, легко увидеть, что электростатический потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона в вакууме. В единицах системы СИ:

- ∇2φ=−ρε0,{\displaystyle {\nabla }^{2}\varphi =-{\rho \over \varepsilon _{0}},}

где φ{\displaystyle \varphi } — электростатический потенциал (в вольтах), ρ{\displaystyle \rho } — объёмная плотность заряда (в кулонах на кубический метр), а ε0{\displaystyle \varepsilon _{0}} — электрическая постоянная (в фарадах на метр).

Неоднозначность определения потенциала[править | править код]

Поскольку потенциал (как и потенциальная энергия) может быть определён с точностью до произвольной постоянной (и все величины, которые можно измерить, а именно напряженности поля, силы, работы — не изменятся, если мы выберем эту постоянную так или по-другому), непосредственный физический смысл (по крайней мере, пока речь не идет о квантовых эффектах) имеет не сам потенциал, а разность потенциалов, которая определяется как:

- φ1−φ2=Afq∗1→2q∗,{\displaystyle \varphi _{1}-\varphi _{2}={\frac {A_{f}^{q^{*}1\to 2}}{q^{*}}},}

где:

- φ1{\displaystyle \varphi _{1}} — потенциал в точке 1,

- φ2{\displaystyle \varphi _{2}} — потенциал в точке 2,

- Afq∗1→2{\displaystyle A_{f}^{q^{*}1\to 2}} — работа, совершаемая полем при переносе пробного заряда q∗{\displaystyle q^{*}} из точки 1 в точку 2.

При этом считается, что все остальные заряды при такой операции «заморожены» — то есть неподвижны во время этого перемещения (имеется в виду вообще говоря скорее воображаемое, а не реальное перемещение, хотя в случае, если остальные заряды действительно закреплены — или пробный заряд исчезающе мал по величине — чтобы не вносить заметного возмущения в положения других — и переносится достаточно быстро, чтобы остальные заряды не успели заметно переместиться за это время, формула оказывается верной и для вполне реальной работы при реальном перемещении).

Впрочем, иногда для снятия неоднозначности используют какие-нибудь «естественные» условия. Например, часто потенциал определяют таким образом, чтобы он был равен нулю на бесконечности для любого точечного заряда — и тогда для любой конечной системы зарядов выполнится на бесконечности это же условие, а над произволом выбора константы можно не задумываться (конечно, можно было бы выбрать вместо нуля любое другое число, но ноль — «проще»).

В СИ за единицу разности потенциалов принимают вольт (В).

Разность потенциалов между двумя точками поля равна одному вольту, если для перемещения между ними заряда в один кулон нужно совершить работу в один джоуль: 1 В = 1 Дж/Кл (L²MT−3I−1).

В СГС единица измерения потенциала не получила специального названия. Разность потенциалов между двумя точками равна одной единице потенциала СГСЭ, если для перемещения между ними заряда величиной одна единица заряда СГСЭ нужно совершить работу в один эрг.

Приближенное соответствие между величинами: 1 В = 1/300 ед. потенциала СГСЭ.

Широко используемые термины напряжение и электрический потенциал имеют несколько иной смысл, хотя нередко используются неточно как синонимы электростатического потенциала. В отсутствие меняющихся магнитных полей напряжение равно разности потенциалов.

Иногда термин кулоновский потенциал используется просто для обозначения электростатического потенциала как полный синоним. Однако можно сказать, что в целом эти термины несколько различаются по оттенку и преимущественной области применения.

Также под кулоновским могут понимать потенциал любой природы (то есть не обязательно электрический), который при точечном или сферически симметричном источнике имеет зависимость от расстояния 1r{\displaystyle {\frac {1}{r}}} (например, гравитационный потенциал в теории тяготения Ньютона, хотя последний чаще всё же называют ньютоновским, так как он был изучен в целом раньше), особенно если надо как-то обозначить весь этот класс потенциалов в отличие от потенциалов с другими зависимостями от расстояния.

Формула электростатического потенциала (кулоновского потенциала) точечного заряда в вакууме:

- φ=kqr,{\displaystyle \varphi =k{\frac {q}{r}},}

где k{\displaystyle k} обозначен коэффициент, зависящий от системы единиц измерения — например, в СИ:

- k=14πε0{\displaystyle k={\frac {1}{4\pi \varepsilon _{0}}}} = 9·109 В·м/Кл,

q{\displaystyle q} — величина заряда, r{\displaystyle r} — расстояние от заряда-источника до точки, для которой рассчитывается потенциал.

- Можно показать, что эта формула верна не только для точечных зарядов, но и для любого сферически симметричного заряда конечного размера, например, равномерно заряженного шара, правда, только в свободном от заряда пространстве — то есть, например, над поверхностью шара, а не внутри его.

- Кулоновский потенциал в приведенном выше виде используется в формуле кулоновской потенциальной энергии (потенциальной энергии взаимодействия системы электростатически взаимодействующих зарядов):

- W=∑i<jkqiqjrij=12∑i≠jkqiqjrij.{\displaystyle W=\sum _{i<j}k{\frac {q_{i}q_{j}}{r_{ij}}}={\frac {1}{2}}\sum _{i\neq j}k{\frac {q_{i}q_{j}}{r_{ij}}}.}

Когда присутствуют изменяющиеся во времени магнитные поля (что справедливо, при изменяющихся во времени электрических полей и наоборот), то невозможно описать электрическое поле в терминах скалярного потенциала

Вместо этого всё ещё можно определить скалярный потенциал, дополнив его магнитным векторным потенциалом A. В частности, А определен так чтобы

- B=∇×A,{\displaystyle \mathbf {B} =\mathbf {\nabla } \times \mathbf {A} ,\,}

где B — магнитное поле. Поскольку дивергенция магнитного поля всегда равно нулю из-за отсутствия магнитных монополей, то A всегда существует. Учитывая это, величина

- F=E+∂A∂t{\displaystyle \mathbf {F} =\mathbf {E} +{\frac {\partial \mathbf {A} }{\partial t}}}

является консервативным полем по закону Фарадея, и поэтому можно написать

- E=−∇V−∂A∂t,{\displaystyle \mathbf {E} =-\mathbf {\nabla } V-{\frac {\partial \mathbf {A} }{\partial t}},\,}

где V — скалярный потенциал, определённый консервативным полем F.

Электростатический потенциал — это частный случай этого определения, где A не зависит от времени. С другой стороны, для изменяющихся во времени полей,

- −∫abE⋅dℓ≠V(b)−V(a),{\displaystyle -\int _{a}^{b}\mathbf {E} \cdot \mathrm {d} {\boldsymbol {\ell }}\neq V_{(b)}-V_{(a)},\,}

в отличие от электростатики.

Фи — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Символы со сходным начертанием: ɸ · Ф · ф · ȹ · ·

·  · Փ · ቀ · Ⴔ

· Փ · ቀ · Ⴔ| Буква греческого алфавита фи | |

|---|---|

| Φφϕ | |

Изображения

| |

| Φ: greek capital letter phi φ: greek small letter phi ϕ: greek phi symbol | |

| Юникод | Φ: U+03A6 φ: U+03C6 ϕ: U+03D5 |

| HTML-код | Φ: φ: ϕ: |

| UTF-16 | Φ: 0x3A6 φ: 0x3C6 ϕ: 0x3D5 |

| Φ: %CE%A6 φ: %CF%86 ϕ: %CF%95 | |

| Мнемоника | Φ: Φφ: φ |

Φ, φ (название: фи, греч. φι, др.-греч. φῖ) — 21-я буква греческого алфавита. В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 500. От буквы фи произошла кириллическая буква Ф.

У строчной буквы начертание двоякое[1]: φ и ϕ; орфографического значения различие не несёт (определяется, как правило, типом шрифта, так же, как варианты начертания букв эпсилон и каппа).

В древнейших вариантах греческого алфавита буква фи отсутствовала. В отличие от большинства других греческих букв, которые происходят от финикийских, φ не имеет финикийского прообраза, и её происхождение неясно.

В современном греческом языке буква φ обозначает глухой губно-зубной фрикатив[en], [f]. В древнегреческом обозначала звук [pʰ], глухой билабиальный смычный согласный с придыханием, образовавшийся в протогреческом в результате оглушения придыхательных из [bʰ]; латинским алфавитом часто передаётся сочетанием «ph».

Прописная Φ[править | править код]

Строчная φ[править | править код]

- в географии, картографии, навигации — широта.

- в физике — угол поворота.

В Юникоде представлено несколько форм буквы фи:

В некоторых старых шрифтах, не совместимых со спецификацией Unicode 3.0 1998 года, символ U+03D5 (greek phi symbol) мог быть представлен «петлеобразным» символом φ{\displaystyle \varphi }[2]. Это более не считается корректным. Символ U+03C6 (greek small letter phi) может быть представлен и «перечеркнутым» вариантом ϕ{\displaystyle \phi }, но предпочтительно — «петлеобразным» вариантом φ{\displaystyle \varphi }[2].

HTML-мнемоники для прописной и строчной фи — это Φ и φ (Φ и φ, соответственно).

В LaTeX имеются математические символы \Phi, \phi и \varphi (Φ{\displaystyle \Phi }, ϕ{\displaystyle \phi } и φ{\displaystyle \varphi }, соответственно).

| Символ | Значение |

|---|---|

| α | Коэффициент теплового расширения, альфа-частицы, угол, постоянная тонкой структуры, угловое ускорение, матрицы Дирака, коэффициент расширения,поляризованность, коэффициент теплоотдачи, коэффициент диссоциации, удельная термоэлектродвижущая сила, угол Маха, коэффициент поглощения, натуральный показатель поглощения света, степень черноты тела, постоянная затухания |

| β | Угол, бета-частицы, скорость частицы разделена на скорость света, коэффициент квазиупругой силы, матрицы Дирака, изотермическая сжимаемость, адиабатическая сжимаемость, коэффициент затухания, угловая ширина полос интерференции, угловое ускорение |

| Γ | Гамма-функция, символы Кристофеля, фазовое пространство, величина адсорбции, циркуляция скорости, ширина энергетического уровня |

| γ | Угол, фактор Лоренца, фотон, гамма-лучи, удельный вес, матрицы Паули, гиромагнитное отношение, термодинамический коэффициент давления, коэффициент поверхностной ионизации, матрицы Дирака, показатель адиабаты |

| Δ | Изменение величины (напр. Δx), оператор Лапласа, дисперсия, флуктуация, степень линейной поляризации, квантовый дефект |

| δ | Небольшое перемещение, дельта-функция Дирака, дельта Кронекера |

| ε | Электрическая постоянная, угловое ускорение, единичный антисимметричной тензор, энергия |

| ζ | Дзета-функция Римана |

| η | КПД, динамический коэффициент вязкости, метрический тензор Минковского, коэффициент внутреннего трения, вязкость, фаза рассеяния, эта-мезон |

| Θ | Статистическая температура, точка Кюри, термодинамическая температура, момент инерции, функция Хевисайда |

| θ | Угол к оси X в плоскости XY в сферической и цилиндрической системах координат, потенциальная температура, температура Дебая, угол нутации, нормальная координата, мера смачивания, угол Каббибо, угол Вайнберга |

| κ | Коэффициент экстинкции, показатель адиабаты, магнитная восприимчивость среды, парамагнитная восприимчивость |

| Λ | Космологическая постоянная, Барион, оператор Лежандра, лямбда-гиперон, лямбда-плюс-гиперон |

| λ | Длина волны, удельная теплота плавления, линейная плотность, средняя длина свободного пробега, комптоновского длина волны, собственное значение оператора, матрицы Гелл-Мана |

| μ | Коэффициент трения, динамическая вязкость, магнитная проницаемость, магнитная постоянная, химический потенциал, магнетон Бора, мюон, возведённая масса, молярная масса, коэффициент Пуассона, ядерный магнетон |

| ν | Частота, нейтрино, кинематический коэффициент вязкости, стехиометрический коэффициент, количество вещества, ларморова частота, колебательное квантовое число |

| Ξ | Большой канонический ансамбль, кси-нуль-гиперон, кси-минус-гиперон |

| ξ | Длина когерентности, коэффициент Дарси |

| Π | Произведение, коэффициент Пельтье, вектор Пойнтинга |

| π | 3.14159…, пи-связь, пи-плюс мезон, пи-ноль мезон |

| ρ | Удельное сопротивление, плотность, плотность заряда, радиус в полярной системе координат, сферической и цилиндрической системах координат, матрица плотности, плотность вероятности |

| Σ | Оператор суммирование, сигма-плюс-гиперон, сигма-нуль-гиперон, сигма-минус-гиперон |

| σ | Электропроводность, механическое напряжение (измеряемое в Па), постоянная Стефана-Больцмана, поверхностная плотность, поперечное сечение реакции,сигма-связь, секторная скорость, коэффициент поверхностного натяжения, удельная фотопроводимость, дифференциальное сечение рассеяния, постоянная экранирования, толщина |

| τ | Время жизни, тау-лептон, интервал времени, время жизни, период, линейная плотность зарядов, коэффициент Томсона, время когерентности, матрица Паули,тангенциальный вектор |

| Υ | Y-бозон |

| Φ | Магнитный поток, поток электрического смещения, работа выхода, диссипативная функция Рэлея, свободная энергия Гиббса, поток энергии волны, оптическая сила линзы, поток излучения, световой поток, квант магнитного потока |

| φ | Угол, электростатический потенциал, фаза, волновая функция, угол, гравитационный потенциал, функция, Золотое сечение, потенциал поля массовых сил |

| Χ | X-бозон |

| χ | Частота Раби, температуропроводность, диэлектрическая восприимчивость, спиновая волновая функция |

| Ψ | Волновая функция, апертура интерференции |

| ψ | Волновая функция, функция, функция тока |

| Ω | Ом, телесный угол, количество возможных состояний статистической системы, омега-минус-гиперон, угловая скорость прецессии, молекулярная рефракция,циклическая частота |

| ω | Угловая частота, мезон, вероятность состояния, ларморова частота прецессии, Боровская частота, телесный угол, скорость течения |

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Видеоурок. Физика 10 Класс

Электрическое поле действует на помещенный в него заряд с силой, которая определяется величиной заряда и напряженностью поля в данной точке.

Если эта сила перемещает заряд – то она совершает работу. Даже если заряда в поле нет, то потенциально эта работа все равно может быть совершена, как только он там окажется. Из опыта других разделов физики мы знаем, что работа связана с энергией.

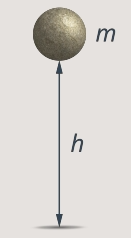

Для решения некоторых задач удобно использовать энергетическую модель описания электрического поля. Проведем аналогию с гравитационным полем.

Если мы поднимем тело массы  , лежащее на земле на высоту

, лежащее на земле на высоту  (см. рис. 1), мы изменим его потенциальную энергию на величину

(см. рис. 1), мы изменим его потенциальную энергию на величину  . Именно такую работу

. Именно такую работу  и необходимо совершить для этого подъема.

и необходимо совершить для этого подъема.

Рис. 1. Изменение потенциальной энергии

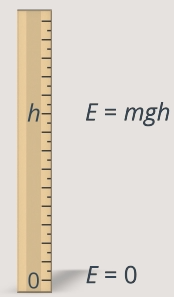

Для любой массы  разница энергий на высоте 0 и

разница энергий на высоте 0 и  будет равна

будет равна  (см. рис. 2).

(см. рис. 2).

Рис. 2. Разница потенциальных энергий

Если разделить значение потенциальной энергии

уже не зависит от массы, оно показывает работу, которую необходимо совершить для переноса тела, с некоторой массой, на высоту

уже не зависит от массы, оно показывает работу, которую необходимо совершить для переноса тела, с некоторой массой, на высоту  , деленную на эту массу.

, деленную на эту массу.Теперь посмотрим, как ввести аналог потенциальной энергии приведенной на единицу массы в электрическом поле.

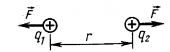

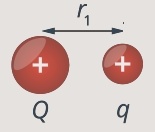

На заряд

, закрепленного в некоторой точке пространства, действует сила Кулона

, закрепленного в некоторой точке пространства, действует сила Кулона  . Эта сила может переместить заряд

. Эта сила может переместить заряд  , совершив при этом работу. Значит, система двух зарядов, находящихся на определенном расстоянии, обладает потенциальной энергией, зависящей от величины зарядов и расстояния между ними.

, совершив при этом работу. Значит, система двух зарядов, находящихся на определенном расстоянии, обладает потенциальной энергией, зависящей от величины зарядов и расстояния между ними.Если по аналогии с гравитационным полем рассмотреть величину, равную этой энергии, деленной на заряд  , то она уже не будет зависеть от заряда

, то она уже не будет зависеть от заряда  и охарактеризует только поле заряда

и охарактеризует только поле заряда  в данной точке. То есть будет являться функцией заряда

в данной точке. То есть будет являться функцией заряда

Разность потенциалов двух точек, умноженная на величину заряда  , равна работе, необходимой для перемещения этого заряда между этими точками. То есть разность потенциалов двух точек поля – это работа по перемещению между ними единичного заряда.

, равна работе, необходимой для перемещения этого заряда между этими точками. То есть разность потенциалов двух точек поля – это работа по перемещению между ними единичного заряда.

Как и в поле сил тяжести, эта работа не зависит от траектории и определяется только положением точек, между которыми перемещается единичный заряд. Такие поля называют

Потенциал поля в некоторой точке равен работе по перемещению единичного заряда из этой точки на бесконечность.

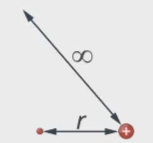

Пусть положительный заряд  находится на расстоянии

находится на расстоянии  от положительного заряда

от положительного заряда  (см. рис. 3).

(см. рис. 3).

Рис. 3. Изначальное положение заряда

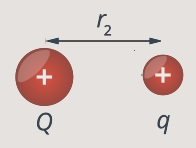

Какую работу совершит электрическое поле при перемещении заряда  вдоль радиуса в точку, отдаленную на

вдоль радиуса в точку, отдаленную на  от

от  ? (См. рис. 4.)

? (См. рис. 4.)

Рис. 4. Конечное положение заряда

По определению работа силы равна этой силе, умноженной на перемещение:

В данном случае действует сила электрического взаимодействия (см. рис. 5), по закону Кулона  .

.

Рис. 5. Действие силы электрического взаимодействия

Сила и перемещение в нашем случае сонаправлены,  и

и  . Так мы можем находить работу для случая, когда сила постоянна на всей траектории. Здесь же сила изменяется по мере отдаления зарядов друг от друга.

. Так мы можем находить работу для случая, когда сила постоянна на всей траектории. Здесь же сила изменяется по мере отдаления зарядов друг от друга.

Обозначим перемещение заряда  (см. рис. 6).

(см. рис. 6).

Рис. 6. Перемещение заряда

По мере перемещения заряда  сила изменяется, но на малом (в сравнении с расстоянием до заряда

сила изменяется, но на малом (в сравнении с расстоянием до заряда  ) отрезке можем считать ее постоянной и находить работу по определению, которое мы привели выше.

) отрезке можем считать ее постоянной и находить работу по определению, которое мы привели выше.

Работа, совершаемая силой Кулона на таком малом отрезке  равна

равна  , где силу

, где силу  можно считать постоянной на всем отрезке

можно считать постоянной на всем отрезке  . Тогда работа при перемещении на расстояние

. Тогда работа при перемещении на расстояние  будет равна сумме работ на

будет равна сумме работ на  участках (

участках ( ), на каждом из которых сила Кулона постоянна и равна

), на каждом из которых сила Кулона постоянна и равна  .

.

Эта сумма будет равна

Подробный вывод этой формулы вы можете проследить в ответвлении.

Работа при перемещении электрического заряда

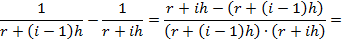

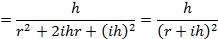

Работа по перемещению заряда на малом участке  равна:

равна:

Работа на участке  равна сумме работ на каждом участке

равна сумме работ на каждом участке  :

:

Воспользуемся приближенным равенством:

Прежде чем его применить, покажем, что равенство справедливо. Приведем правую часть к общему знаменателю:

Раскроем скобки:

Заметим, что  – пренебрежимо малая по сравнению с

– пренебрежимо малая по сравнению с  величина,

величина,  не может считаться пренебрежимо малой, т. к. количество

не может считаться пренебрежимо малой, т. к. количество  участков

участков  велико. Поэтому в знаменателе можем пренебречь членами

велико. Поэтому в знаменателе можем пренебречь членами  и

и  .

.

Вернемся к нахождению работы. Распишем выражение по полученной формуле:

Распишем сумму:

Мы знаем, что работа связана с энергией. Система обладает энергией, если силы, возникающие в системе, могут выполнить работу (в нашем случае это сила электростатического взаимодействия зарядов). Работа равна уменьшению потенциальной энергии:

Сравнив с выражением  , делаем вывод, что

, делаем вывод, что  – это потенциальная энергия

– это потенциальная энергия взаимодействия двух зарядов. Ранее мы приняли, что потенциальная энергия заряда, отдаленного от источника электрического поля на бесконечность, равна нулю. Посмотрим, как с этим согласуется полученная формула:

взаимодействия двух зарядов. Ранее мы приняли, что потенциальная энергия заряда, отдаленного от источника электрического поля на бесконечность, равна нулю. Посмотрим, как с этим согласуется полученная формула:

Действительно,  будет равна нулю на бесконечном отдалении от заряда

будет равна нулю на бесконечном отдалении от заряда  , т. к.

, т. к.  при

при  .

.

Теперь проверим, как полученный результат соотносится с моделью, в которой разноименные заряды обозначены знаками плюс и минус. Если заряды одноименные, то потенциальная энергия взаимодействия положительна  . Система стремится к состоянию с наименьшей потенциальной энергией (как и, например, камень на некоторой высоте

. Система стремится к состоянию с наименьшей потенциальной энергией (как и, например, камень на некоторой высоте  над поверхностью земли, предоставленный сам себе, будет падать вниз, т. е. уменьшать высоту и с ней потенциальную энергию

над поверхностью земли, предоставленный сам себе, будет падать вниз, т. е. уменьшать высоту и с ней потенциальную энергию  )

)

Действительно, заряды будут отталкиваться и сила электрического взаимодействия будет вызывать перемещение заряда на большее расстояние, потенциальная энергия  будет уменьшаться.

будет уменьшаться.

Если заряды разноименные, то потенциальная энергия взаимодействия  имеет знак минус. Заряды притягиваются, и сила их взаимодействия вызывает перемещение заряда на меньшее расстояние

имеет знак минус. Заряды притягиваются, и сила их взаимодействия вызывает перемещение заряда на меньшее расстояние  , потенциальная энергия

, потенциальная энергия  уменьшается.

уменьшается.

Энергия заряда  в поле заряда

в поле заряда  , равная

, равная  , зависит от величин обоих зарядов. Характеристика поля, созданного зарядом

, зависит от величин обоих зарядов. Характеристика поля, созданного зарядом  , естественно, не должна зависеть от величины помещенного в него заряда. Разделим

, естественно, не должна зависеть от величины помещенного в него заряда. Разделим  на

на  и получим

и получим  . Эта величина называется потенциалом электрического поля и обозначается буквой

. Эта величина называется потенциалом электрического поля и обозначается буквой  . Эта характеристика поля показывает, какой энергией обладает положительный заряд, помещенный в данную точку поля. Как и энергия, потенциал – скалярная величина, измеряется в вольтах.

. Эта характеристика поля показывает, какой энергией обладает положительный заряд, помещенный в данную точку поля. Как и энергия, потенциал – скалярная величина, измеряется в вольтах.

В нашем случае  – потенциал поля точечного заряда. Точка отсчета потенциалов в нашем случае естественным образом является бесконечно отдаленной точкой (см. рис. 7).

– потенциал поля точечного заряда. Точка отсчета потенциалов в нашем случае естественным образом является бесконечно отдаленной точкой (см. рис. 7).

Рис. 7. Точка отсчета потенциалов

В зависимости от задачи точкой отсчета выбирают потенциал поверхности Земли, потенциал отрицательно заряженной пластины конденсатора или потенциал любой другой точки, удобной для решения задачи.

Таким образом, пользуясь определением потенциала, можно вычислить потенциальную энергию заряда, находящегося в электростатическом поле:

и работу поля по перемещению заряда из точки с потенциалом  в точку с потенциалом

в точку с потенциалом  :

:

Электрическое поле является консервативным, его работа не зависит от траектории движения заряда, а зависит только от перемещения.

Заряд всегда распределен на каком-то теле, имеющем геометрические размеры. На расстояниях, много больших размеров тела, поле слабо зависит от объема и формы этого тела, и потому модели точечного заряда достаточно. Например, потенциал поля заряженного металлического шара при  эквивалентен потенциалу поля точечного заряда (см. рис. 8):

эквивалентен потенциалу поля точечного заряда (см. рис. 8):

Рис. 8. Потенциал поля при

.

.

Внутри шара потенциал во всех точках одинаков и равен потенциалу на поверхности шара (см. рис. 9):

Рис. 9. Потенциал внутри шара

.

.

Если бы это было не так, то потенциальная энергия в разных точках внутри шара отличалась бы, а, так как внутри металла есть свободные носители заряда, поле выполняло бы работу по перемещению зарядов. В итоге электроны переместились бы в область большего потенциала, тем самым уменьшив его. Таким образом, потенциал во всех точках приравнивается.

Потенциал подчиняется принципу суперпозиции. При наличии нескольких источников поля складываются как векторы напряженности поля, так и потенциалы:

При перемещении заряда между точками с разностью потенциалов 1 кВ электрическое поле совершило работу 40 мкДж. Чему равен заряд?

Это простая задача на понимание смысла величины разности потенциалов.

Разность потенциалов равна работе по переносу заряда, деленной на величину этого заряда.

Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение. | |

Потенциал электростатического поля — скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду: — энергетическая характеристика поля в данной точке. Потенциал не зависит от величины заряда, помещенного в это поле. |

|

Т.к. потенциальная энергия зависит от выбора системы координат, то и потенциал определяется с точностью до постоянной. За точку отсчета потенциала выбирают в зависимости от задачи: а) потенциал Земли, б) потенциал бесконечно удаленной точки поля, в) потенциал отрицательной пластины конденсатора. |

|

— следствие принципа суперпозиции полей (потенциалы складываютсяалгебраически). |

|

Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки электрического поля в бесконечность. В СИ потенциал измеряется в вольтах: |

|

Разность потенциалов | |

|

|

Напряжение — разность значений потенциала в начальной и конечнойточках траектории. Напряжение численно равно работе электростатического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль силовых линий этого поля. Разность потенциалов (напряжение) не зависит от выбора системы координат! |

|

Единица разности потенциалов

Напряжение равно 1 В, если при перемещении положительного заряда в 1 Кл вдоль силовых линий поле совершает работу в 1 Дж. |

|

Связь между напряженностью и напряжением. | |

Из доказанного выше: напряженность равна градиенту потенциала (скорости изменения потенциала вдоль направления d). |

|

Из этого соотношения видно:

|

|

Эквипотенциальные поверхности. ЭПП — поверхности равного потенциала. Свойства ЭПП: — работа при перемещении заряда вдоль эквипотенциальной поверхности не совершается; — вектор напряженности перпендикулярен к ЭПП в каждой ее точке. |

|

|

|

Измерение электрического напряжения (разности потенциалов) Между стержнем и корпусом — электрическое поле. Измерение потенциала кондуктора Измерение напряжения на гальваническом элементе Электрометр дает большую точность, чем вольтметр. |

|

Потенциальная энергия взаимодействия зарядов. |

|

|

|

Потенциал поля точечного заряда |

|

|

|

Потенциал заряженного шара а) Внутри шара Е=0, следовательно, потенциалы во всех точках внутри заряженного металлического шара одинаковы (!!!) и равны потенциалу на поверхности шара. б) Снаружи поле шара убывает обратно пропорционально расстоянию от центра шара, как и в случае точечного заряда. |

|

Перераспределение зарядов при контакте заряженных проводников. Переход зарядов происходит до тех пор, пока потенциалы контактирующих тел не станут равными. |

|

Потенциал — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 октября 2016; проверки требуют 10 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 октября 2016; проверки требуют 10 правок.Потенциал может означать:

- Потенциал — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» средства;

- «Потенциал» — ежемесячный образовательный журнал для школьников и учителей. Выпускается в двух сериях.

Лингвистика[править | править код]

Потенциал — возможностное наклонение глагола.

Физика и химия[править | править код]

- Электромагнитный потенциал — четырёхмерная величина (4-вектор), характеризующая электромагнитное поле. Играет фундаментальную роль как в классической, так и в квантовой электродинамике.

- Электромагнитный потенциал можно представить состоящим из потенциалов электромагнитного поля φ и A, рассматриваемых в традиционной трехмерной формулировке электродинамики как отдельные величины, определяющие вместе электромагнитное поле:

- в частности, для постоянных полей или при условиях, позволяющих пренебречь быстротой их изменения, скалярный потенциал выступает как

- и векторного потенциала A — трёхмерного вектора, полностью определяющего магнитное поле, а электрическое поле определяющего вместе с φ.

- Гравитационный потенциал — в Ньютоновской теории гравитации — скалярная величина, характеризующая гравитационное поле; в современных теориях гравитации — обычно тензорное поле (например в ОТО — поле метрики).

- Обобщённый потенциал — в классической механике применяется для удобного вычисления обобщённых сил, зависящих от обобщённых скоростей.

- Скалярный или векторный потенциал в других теориях: скалярный и векторный потенциалы находят применение и в других физических теориях. Иногда их роль достаточно формальна и вспомогательна, в таких случаях часто имеется в виду потенциал в чисто математическом понимании. Однако такие потенциалы присутствуют и в достаточно фундаментальных теориях, где играют и фундаментальную физическую роль, в целом более или менее соответствующую роли электромагнитного 4-потенциала потенциала в электродинамике; это касается в первую очередь фундаментальных скалярных и векторных полей, например, векторных полей в теории электрослабого взаимодействия и векторного глюонного поля, скалярного поле Хиггса. Впрочем, нередко в таком применении слово потенциал опускается и говорят просто о поле.

- Потенциал Леннард-Джонса

- Термодинамические потенциалы.

- Химический потенциал — термодинамическая функция.

- Электродный потенциал, в электрохимии используют также понятия:

- В теоретической физике слово потенциал употребляется зачастую абстрактно, в том же смысле, как это принято в математике.

Биология[править | править код]

В биологии термин потенциал часто употребляется в смысле, установленном в физике, но применительно к различным биологическим объектам (чаще всего речь идет об электрических потенциалах). Например:

- Мембранный потенциал (англ.Membrane potential) — разность потенциалов с внешней и внутренней стороны (клеточной) мембраны.

- Потенциал действия — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в процессе передачи нервного сигнала.

- Потенциал покоя — мембранный потенциал возбудимой клетки в невозбужденном состоянии.

Иногда используется и в других значениях, нередко близких к общелитературным.

Агрономия[править | править код]

- Биоклиматический потенциал— комплекс климатических факторов, определяющих возможную биологическую продуктивность земли на данной территории.

Математика[править | править код]

Потенциальная энергия — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 мая 2016; проверки требуют 19 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 мая 2016; проверки требуют 19 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Потенциал.Потенциальная энергия U(r→){\displaystyle U({\vec {r}})} — скалярная физическая величина, представляющая собой часть полной механической энергии системы, находящейся в поле консервативных сил. Зависит от положения материальных точек, составляющих систему, и характеризует работу, совершаемую полем при их перемещении[1]. Другое определение: потенциальная энергия — это функция координат, являющаяся слагаемым в лагранжиане системы и описывающая взаимодействие элементов системы[2].

Помимо символа U{\displaystyle U}, для потенциальной энергии могут использоваться обозначения Ep{\displaystyle \ E_{p}}, W{\displaystyle \ W} и другие.

Термин «потенциальная энергия» был введен в XIX веке шотландским инженером и физиком Уильямом Ренкином.

Единицей измерения энергии в Международной системе единиц (СИ) является джоуль, а в системе СГС — эрг.

Взаимодействие тел можно описывать либо с помощью сил, либо (для случая консервативных сил) с помощью потенциальной энергии как функции координат. В квантовой механике используется исключительно второй способ: в её уравнениях движения фигурирует потенциальная энергия взаимодействующих частиц[3].

О физическом смысле понятия потенциальной энергии[править | править код]

В то время как кинетическая энергия всегда характеризует тело относительно выбранной системы отсчёта, потенциальная энергия всегда характеризует тело относительно источника силы (силового поля). Кинетическая энергия тела определяется его скоростью относительно выбранной системы отсчёта; потенциальная — расположением тел в поле.

Кинетическая энергия системы всегда представляет собой сумму кинетических энергий точек, потенциальная энергия в общем случае существует лишь для системы в целом, и само понятие «потенциальная энергия отдельной точки системы» может быть лишено смысла[4].

Потенциальная энергия определяется с точностью до постоянного слагаемого[5] (приводимые в следующем разделе выражения для Ep{\displaystyle E_{p}} могут быть дополнены произвольным фиксированным членом +Ep0{\displaystyle +E_{p0}}). Однако основной физический смысл имеет не само значение потенциальной энергии, а её изменение: например, сила, действующая со стороны потенциального поля на тело, записывается (∇{\displaystyle \nabla } — оператор набла) как

- F→(r→)=−∇Ep(r→),{\displaystyle {\vec {F}}({\vec {r}})=-\nabla E_{p}({\vec {r}}),}

или, в простом одномерном случае,

- F(x)=−dEp(x)/dx,{\displaystyle F(x)=-{\rm {d}}E_{p}(x)/{\rm {d}}x,}

так что произвол выбора Ep0{\displaystyle E_{p0}} не сказывается.

В поле тяготения Земли[править | править код]

Потенциальная энергия тела Ep{\displaystyle \ E_{p}} в поле тяготения Земли вблизи поверхности приближённо выражается формулой:

- Ep=mgh,{\displaystyle \ E_{p}=mgh,}

где m{\displaystyle \ m} — масса тела, g{\displaystyle \ g} — ускорение свободного падения, h{\displaystyle \ h} — высота положения центра масс тела над произвольно выбранным нулевым уровнем.

В электростатическом поле[править | править код]

Потенциальная энергия материальной точки, несущей электрический заряд qp{\displaystyle \ q_{p}}, в электростатическом поле с потенциалом φ(r→){\displaystyle \varphi ({\vec {r}})} составляет:

- Ep=qpφ(r→).{\displaystyle \ E_{p}=q_{p}\varphi ({\vec {r}}).}

Например, если поле создаётся точечным зарядом q {\displaystyle \ q\ } в вакууме, то будет Ep=qpq/4πε0r{\displaystyle \ E_{p}=q_{p}q/4\pi \varepsilon _{0}r} (записано в системе СИ), где r{\displaystyle r} — расстояние между зарядами q {\displaystyle \ q\ } и qp{\displaystyle \ q_{p}}, а ε0{\displaystyle \ \varepsilon _{0}} — электрическая постоянная.

В механической системе[править | править код]

Потенциальная энергия упругой деформации характеризует взаимодействие между собой частей тела и приближённо выражается формулой:

- Ep=k(Δx)22,{\displaystyle E_{p}={\frac {k(\Delta x)^{2}}{2}},}

где k{\displaystyle k} — жёсткость деформированного тела, Δx{\displaystyle \Delta x} — смещение от положения равновесия.

- ↑ Тарг С. М. Потенциальная энергия // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — Т. 4. Пойнтинга—Робертсона эффект — Стримеры. — С. 92. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.

- ↑ Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Теоретическая физика. — Издание 5-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2004. — Т. I. Механика. — 224 с. — ISBN 5-9221-0055-6.

- ↑ Сивухин Д. В. Общий курс физики. Механика. — М., Наука, 1979. — Тираж 50 000 экз. — с. 159

- ↑ Айзерман М. А. Классическая механика. — М., Наука, 1980. — с. 76-77

- ↑ С. К. Игнатов. Механика. Курс лекций для студентов химических специальностей. — Изд-во ННГУ (Нижний Новгород), 2010. — С. 50—51.

→

→

— Напряженность поля равна 1 В/м, если между двумя точками поля, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга существует разность потенциалов 1 В.

— Напряженность поля равна 1 В/м, если между двумя точками поля, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга существует разность потенциалов 1 В.