Индукционный метод поиска повреждений кабеля :: Ангстрем

С помощью индукционного метода поиска локализуются обрывы жил, замыкания жила-жила, жила-оболочка, двух- и трехфазные замыкания устойчивого характера при различных значениях переходного сопротивления в месте дефекта. Основные принципы поиска индукционным методом, изложенные в статье реализуются с применением специализированного оборудования. Указанные в статье конкретные величины параметров получены при использовании поискового оборудования семейства КП-100К, КП-250К и КП-500К производства компании «АНГСТРЕМ» (применение иного оборудования с использованием указанных в статье величин параметров может оказаться безуспешным).

Для всех видов повреждений перед началом ОМП* определяют и размечают трассу кабеля.

* ОМП — определение места повреждения

Поиск обрыва жилы

Генератор поисковый подключается к кабельной линии по схеме «оборванная жила-броня» — Рис. 1 (а)

Рис.1. Непосредственное подключение генератора по схеме «оборванная жила — броня»

Этот вариант поиска использует наличие распределенной емкости кабельной линии. Сигнальный ток генератора протекает через подключенную к нему поврежденную жилу, распределенную емкость кабеля и броню кабельной линии. При удалении от начала кабеля ток в подключенной жиле постепенно убывает из-за ответвления на распределенную по длине емкость. Соответственно интенсивность поля, вокруг кабеля, при удалении от точки подключения к генератору также убывает. Напряженность магнитного поля над кабелем в месте обрыва становится нулевой. Характер изменения магнитного поля вдоль кабельной линии показано на Рис. 1 (б).

Как видно из графика точность определения места обрыва невысока. Чтобы уменьшить погрешность определения места обрыва целесообразно подключать генератор поочередно к разным концам поврежденной жилы, проводя поиск на участке, к которому подключен генератор.

Для увеличения напряженности магнитного поля над кабельной линией, необходимо увеличить ток, протекающий по кабелю. Это позволит более четко отслеживать сигнал. Увеличения тока можно добиться уменьшением емкостного сопротивления, либо увеличением частоты генератора. Уменьшить емкостное сопротивление можно увеличив погонную емкость кабеля параллельным соединением нескольких жил кабеля.

Для повышения точности определения места повреждения можно рекомендовать следующую последовательность действий. Генератор подключают к одному концу кабеля. Следуют вдоль трассы, контролируя уровень сигнала на приемнике. При уменьшении сигнала до определенного уровня, например, до 5 ед. отмечают на трассе эту точку. Затем генератор подключают к другому концу кабеля и повторяют процедуру. Расстояние между двумя отмеченными точками с одинаковым уровнем сигнала делят пополам. Это и будет наиболее вероятная точка обрыва.

Поиск междуфазного повреждения

При стандартной по глубине прокладке кабеля этот вид повреждения как правило не вызывает затруднений в его локализации. Генератор для поиска повреждений кабеля подключаются к двум замкнутым в месте повреждения жилам кабельной линии по схеме, показанной на Рис. 2.

Рис.2. Схема подключения генератора к двум поврежденным жилам кабельной линии в случае их короткого замыкания.

Сигнальный ток генератора протекает непосредственно по поврежденным жилам кабельной линии во встречных направлениях. Как известно в этом случае магнитное поле, создаваемое током обратно пропорционально квадрату расстояния от кабеля. Генератор при поиске включен в режиме непрерывной генерации. Поиск производится на минимальной частоте — 480 Гц. Эта частота оптимальна с точки зрения минимизации потерь и наводок на соседние коммуникации и позволяет локализовать междуфазные повреждения на расстояниях в несколько километров.Если выбранный сигнальный ток остается стабильным, значит, сопротивление в точке повреждения кабеля не изменяется под воздействием протекающего тока. Это гарантирует успех поиска не зависимо от величины переходного сопротивления в точке повреждения — стабильность сопротивления дефекта здесь ключевой фактор. В случаях, когда замыкание произошло в результате аварии его сопротивление, как правило, близко к нулю и достаточно стабильно. Повреждения обнаруженные в процессе испытания могут иметь очень большие сопротивления. Если это сопротивление не меняет свою величину при протекании тока от поискового генератора и приемник обладает достаточной чувствительностью, то для локализации места повреждения можно применять индукционный метод поиска (без прожига). Однако элементарный расчет показывает, что такая ситуация возможна только для достаточно низких переходных сопротивлений.

Кроме того, минимальный сигнальный ток позволяет минимизировать сигнал, наведенный на близко расположенные коммуникации и помехи на приемник от этих коммуникаций.

Если в месте повреждения есть электрический контакт поврежденной жилы с оболочкой желательно устранить его, например, воздействуя на ненужный контакт высоковольтным импульсом.

При движении оператора с приемником вдоль трассы кабельной линии уровень принимаемого сигнала будет периодически уменьшаться и увеличиваться. Это объясняется наличием повива (скрутки) жил кабельной линии. Из-за повива жил и взаимовлияния магнитных полей от двух противоположно направленных токов в жилах вокруг кабеля возникает результирующее спиральное поле («твист-эффект»). На индикаторе приемника это и будет проявляться периодическим изменением сигнала с шагом повива. На Рис. 3 (а) показаны повив двух короткозамкнутых жил кабельной линии и токи в них. На Рис.3 (б) приведен график уровня сигнала при движении с горизонтально расположенной катушкой приемника вдоль трассы кабельной линии. На Рис.3 (в) показано распределение магнитных полей от двух свитых жил в разрезе А–А и В–В кабельной линии. При вертикальном расположении поисковой катушки слышимость также периодически изменяется из-за скрутки, рис. 3 (г). В точке повреждения может быть, как увеличение, так и уменьшение уровня сигнала. Это зависит от ориентации жил в месте повреждения. После прохождения места повреждения уровень сигнала снижается до нуля, периодически меняющийся сигнал обусловленный шагом скрутки отсутствует. Наличие сигнала скрутки до места повреждения и отсутствие после — главный признак, позволяющий точно локализовать место междуфазного повреждения. Следует помнить, что сигнал с шагом повива будет наблюдаться при глубине прокладки кабеля не превышающей шаг повива более чем на 20…50%.

Рис.3. Изменение сигнала кабельной линии из-за повива

На рис. 4 показана кабельная линия с муфтой и участком, имеющим увеличение глубины залегания. Вверху приведена зависимость интенсивности магнитного поля кабельной линии от длины. Над муфтами и другими неоднородностями кабельной линии интенсивность магнитного поля изменяется. Непосредственно над муфтой уровень сигнала увеличивается за счёт большего расстояния между жилами в муфте. Длина интервала с максимальным уровнем сигнала увеличивается относительно шага скрутки кабеля (c>d, рис. 4). За муфтой сигнал опять меняется по уровню с шагом скрутки. По этим признакам определяется место расположения муфты на кабеле. В местах, где кабельная линия плавно уходит на большую глубину наблюдается плавное уменьшение интенсивности магнитного поля. В местах, требующих особой защиты кабельной линии от механических повреждений, кабель прокладывают в металлических трубах. В этих случаях из-за экранирования наблюдается значительное ослабление интенсивности магнитного поля. В месте короткого замыкания между жилами кабельной линии ток от индукционного генератора меняет свое направление, структура магнитного поля вокруг кабеля изменяется, и компенсация от жил проявляется более слабо. Поэтому над местом повреждения интенсивность магнитного поля увеличивается (Рис. 4), а после прохождения места повреждения плавно уменьшается, при этом сигнал от шага скрутки практически не наблюдается.

Трудности при локализации междуфазного повреждения возникают, когда кроме основного полезного сигнального тока протекающего по жилам кабеля присутствуют, так называемые, токи растекания. Эти токи возникают, если кроме основного пути для тока (генератор — жила 1 — повреждение — жила 2 — генератор) существуют пути утечки тока на «землю». Например, в месте повреждения есть утечка или замыкание на оболочку и броню. Ток растекания в отличие от сигнального является током одиночного проводника. Поле, создаваемое таким током, убывает обратно пропорционально расстоянию от кабеля в то время как поле сигнального (ток пары проводников) обратно пропорционально квадрату расстояния. Понятно, что в таком случае токи растекания даже значительно меньшие сигнального могут создать поле «забивающее» полезное поле сигнального тока. Радикально решить эту проблему можно ликвидировав замыкание или утечку в месте повреждения и разорвав все связи кабеля с землей. Однако если кабель имеет не одно повреждение и заземленные муфты такое решение проблематично.

Статья подготовлена специалистами отдела инноваций © ООО «АНГСТРЕМ»

Определение места повреждения кабеля — 3 проверенных метода

Производство и обслуживание кабелей и кабельных сетей – это хорошо знакомый и отлаженный процесс. Но повреждения кабеля всё равно случаются даже у профессионалов. Поэтому для ликвидации и предупредительной локализации повреждений очень важно иметь не только квалифицированный персонал, но и профессиональное оборудование.

Содержание статьи

Виды повреждений кабельных линий

Кабельные линии регулярно подвергаются неблагоприятному воздействию капризов природы. Но чаще всего неприятности происходят по вине человека. Например, при земляных работах или сдвигах грунта, среди самых частых причин повреждений можно назвать следующие: старение или окончание расчётного срока эксплуатации, перенапряжение, тепловая перегрузка, коррозия, неквалифицированная прокладка кабеля, дефекты производства, а также дефекты, возникающие при транспортировке и хранении.

- Короткое замыкание

Поврежденная изоляция приводит к низкоомному замыканию двух или более проводников в месте повреждения. - Замыкание на землю/ короткое замыкание на землю

Повреждения могут возникать из-за замыкания на землю (низкоомное соединение с потенциалом земли) индуктивно заземленной сети или изолированной сети, и/или из-за короткого замыкания на землю заземленной сети. Еще один вид повреждения — двойное замыкание на землю, характеризующееся двумя замыканиями на землю на разных проводниках с отдельно расположенными начальными точками. - Обрывы кабеля

Механические повреждения и движение земной поверхности могут вызвать обрывы одного или нескольких проводников. - Заплывающие повреждения

Зачастую повреждение не стабильно, носит эпизодический характер и зависит от нагрузки на кабель. Причиной может быть высыхание кабелей с масляной изоляцией при низкой нагрузке. Еще одна причина — частичный разряд вследствие старения или электрического триинга в кабелях с полимерной изоляцией. - Повреждения кабельной оболочки

Повреждения внешней кабельной оболочки не всегда ведут к немедленному выходу кабельной линии из строя, но с течением времени могут вызывать повреждения кабеля, в частности, из-за проникновения влаги и повреждений изоляции.

Один участок может состоять из отрезков различных типов кабелей, особенно в густонаселённых местах с большим скоплением инженерных коммуникаций. Используются кабели с полимерной изоляцией или пропитанной бумажной изоляцией. На практике повреждения кабеля приходится определять на всех уровнях напряжения — как в низковольтных, так и в средне- и высоковольтных системах. Поэтому для каждодневного использования целесообразно применять оборудование для поиска повреждений кабеля, разработанное для средне- и высоковольтного диапазона, однако с таким же успехом могло бы использоваться и в низковольтных системах.

Поиск повреждений кабеля в нестандартных ситуациях к содержанию

Методика поиска повреждений кабеля предполагает следующий логический порядок выполнения действий в четыре этапа: При анализе повреждения устанавливаются характеристики дефекта и определяется дальнейшие действия. При предварительной локализации дефекта определяется место дефекта с точностью до одного метра. Далее выполняется точная локализация места повреждения, чтобы по возможности ограничить объем экскавации грунта и минимизировать время ремонта.

- анализ повреждения;

- предварительная локализация

- идентификация кабелей

- точная локализация

Повреждения кабеля необходимо локализовать быстро и точно, чтобы обеспечить условия для последующих ремонтных работ и ввода линии в эксплуатацию. Как можно быстрее и как можно точнее: главное — правильно выбрать метод измерения!

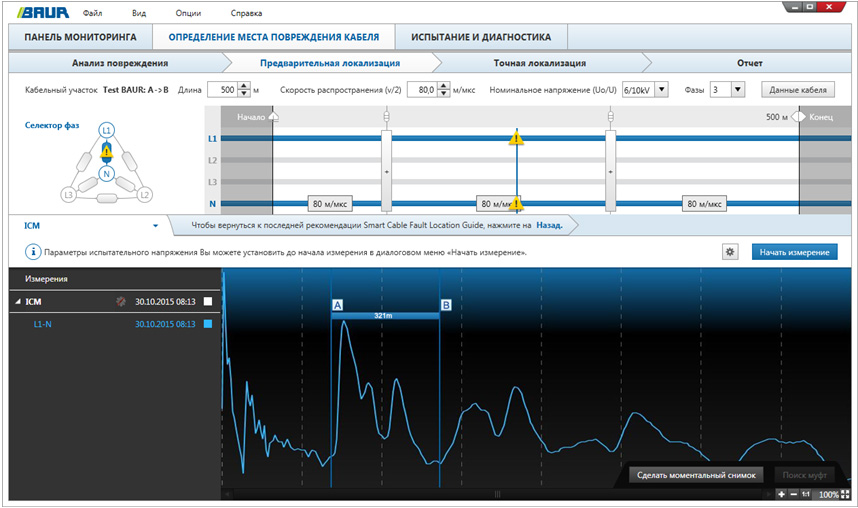

При работе с протяжёнными кабельными линиями может случиться так, что распространённый метод импульсной рефлектометрии окажется непригодным по причине слишком сильного угасания измерительного импульса или его отражения. Здесь на помощь может прийти метод импульсного тока (ICM). Для поиска заплывающих, т.е. нерегулярных и зависящих от напряжения повреждений – отлично подходит метод затухающего сигнала (Decay).

В случае, если наиболее распространённые методы определения мест повреждений кабеля, такие как метод импульсной рефлектометрии (TDR) или метод вторичного импульса/мультиимпульсный метод (SIM/MIM) оказались неэффективными, причиной может быть слишком сильное угасание измерительного сигнала на больших расстояниях, существенно усложняющее оценку импульса. Другой причиной может стать высокая ёмкость кабеля, препятствующая импульсному разряду, используемому в методе SIM/MIM, поскольку при выполнении SIM-измерения емкость импульсного конденсатора должна значительно превышать ёмкость кабеля. Поэтому в случае очень длинных кабелей рекомендуется использовать другой метод, а именно — метод импульсного тока ICM (Impulse Current Method).

Первая возможность — с помощью импульсного генератора с замкнутым импульсным переключателем зарядить кабель постоянным током до напряжения пробоя, что позволит использовать собственную ёмкость кабеля. Это повысит потенциальную ёмкость импульса. Тогда расстояние от импульсного генератора до повреждения импульсная энергия будет преодолевать не самостоятельно, а «переноситься» ёмкостью кабеля. Кроме того не требуется учитывать время ионизации, как в случае с импульсами.

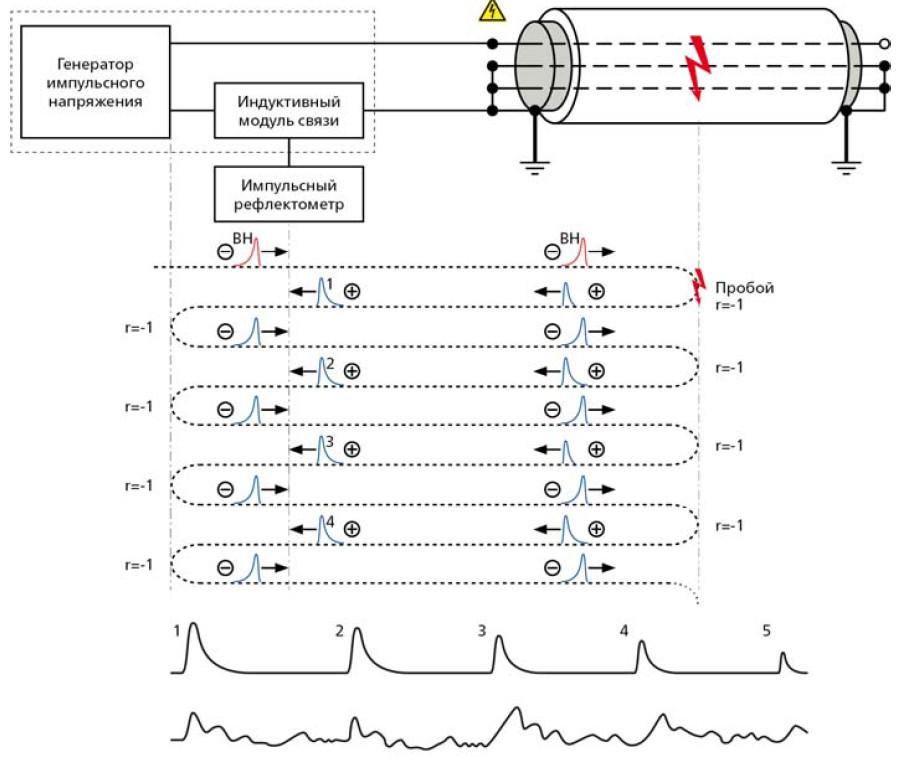

Обнаружение повреждения с помощью импульсов тока к содержанию

При использовании метода импульсного тока в кабель подается импульс напряжения, чтобы в месте повреждения спровоцировать пробой. Этот пробой приводит к возникновению переходной волны, которая несколько раз проходит между местом повреждения и концом кабеля. При этом в каждой точке отражения она меняет свою полярность, поскольку в обоих случаях речь идет о низкоомных соединениях.

На основании интервала времени, с которым повторяется это отражение, можно определить расстояние до места повреждения (l=t*v/2 — измерительный кабель). Такой метод лучше всего предназначен для работы с длинными кабелями, поскольку распространяющийся по кабелю импульс очень широк (высокая энергия импульса).

У коротких кабелей множественные отражения накладываются друг на друга, что не позволяет определить временной интервал. Однако при использовании с длинными кабелями метод импульсного тока даёт хорошие результаты предварительной локализации дефектов.

Для анализа переходного импульса служит индуктивный датчик, регистрирующий ток в кабельной оболочке. Сигналы датчика отображаются с помощью импульсного рефлектометра (приборы BAUR серии IRG). На основании интервала времени между вторым и третьим, или между третьим и четвертым импульсом можно рассчитать расстояние. Для этого пользователю необходимо лишь отметить два следующих друг за другом пика или фронта отображаемой прибором IRG переходной волны. Расстояние от генератора импульсного напряжения до места повреждения равняется разнице рассчитанных прибором расстояний в метрах до обоих пиков (см. рис. ниже).

Расстояние до повреждения наглядно определяется по графику программного обеспечения импульсного рефлектометра. Чтобы на экране были отображены по возможности все пики этой переходной волны, диапазон расстояния импульсного рефлектометра IRG следует настроить таким образом, чтобы он в несколько раз превышал длину кабеля.

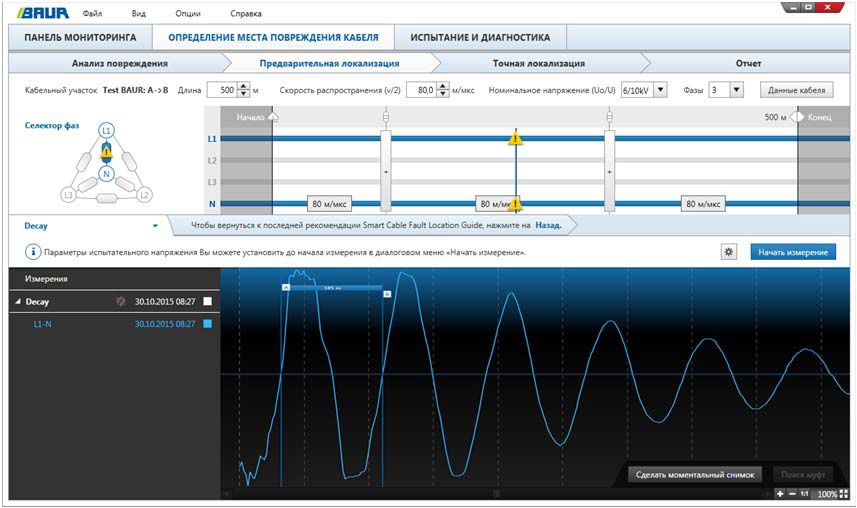

Метод затухающего сигнала к содержанию

Для трудно обнаруживаемых повреждений и, прежде всего, для повреждений, возникающих при высоких напряжениях подходит метод затухающего сигнала.

Большинство повреждений средне- и даже высоковольтных кабелей можно определить с помощью стандартного импульсного напряжения до 32 кВ. Однако в случае периодически возникающих повреждений (заплывающих повреждений) может произойти так, что это напряжение является недостаточным для возникновения пробоя и не даёт возможности достоверно определить место повреждения. Тогда добиться цели позволит метод затухающего сигнала (метод Decay).

При использовании данного метода кабель подключается к источнику испытательного напряжения и его ёмкость «заряжается» до тех пор, пока воздействующее напряжение не приведет к пробою.

В случае использования метода затухающего сигнала, импульсный рефлектометр выполняет оценку волны напряжения, осциллирующей после пробоя между источником напряжения и местом повреждения. В качестве датчика используется емкостный делитель напряжения.

Оценка полученных данных также проста, как и при использовании метода ICM, выполняется с помощью импульсного рефлектометра IRG. На диаграмме оценки пользователь отмечает два следующих друг за другом положительных пика напряжения, фронта кривой напряжения или, например, две точки прохождения кривой через нуль и считывает расстояние. Разница этих двух значений, деленная на 2, за вычетом длины измерительного кабеля образует расстояние до повреждения.

Поскольку у источника генератора высокий выходной импеданс, напряжение отражается только в месте повреждения, прибор самостоятельно рассчитывает отображаемое расстояние по заданной формуле.

Как и при использовании метода импульсного тока, настройки для отображения результата должны быть сделаны таким образом, чтобы зона отображения в несколько крат превышала длину кабеля. Это позволит показать несколько осцилляций.

Дифференциальный метод сравнения к содержанию

Ещё один проверенный метод определения повреждений кабельных линий – это дифференциальный метод сравнения.

Дифференциальный метод сравнения или дифференциальный метод относится к методам предварительной локализации повреждений кабеля. Используется в разветвленных электросетях, где стандартные рефлектометрические методы не могут дать необходимых результатов. Этот метод позволяет выполнять предварительную локализацию высокоомных и заплывающих повреждений. Название «дифференциальный метод сравнения» происходит от того, что выполняется сравнение двух параллельно полученных ICM-графиков, возникающих после подачи импульсной волны. Для этого генератор импульсной волны одновременно подсоединяется к поврежденной и к исправной фазе. Измерение методом импульсного тока выполняется один раз без перемычки и второй раз — с установленной в конце кабеля перемычкой между исправной и поврежденной фазой.

Если повреждение расположено на главной жиле между генератором и перемычкой, измерительный прибор выдаёт расстояние от перемычки до места повреждения. Однако если повреждение расположено на ответвлении, то измерение показывает расстояние от перемычки до начала этого ответвления.

По причине сложности и трудоемкости процесса реализации данного метода, он используется относительно редко – только в случае нечасто встречающихся разветвленных средневольтных сетей.

В оборудовании BAUR используются все современные методы измерения с максимальным уровнем поддержки в процессе поиска повреждений.

Поиск места повреждения кабеля: методы, видео, приборы

Повреждения в электрическом кабеле, независимо от того находится он под землей и питает, скажем, трансформаторную подстанцию нескольких жилых домов, или в проводе, проложенном скрытой проводкой в квартире, требуют отыскания и оперативного устранения. В процессе эксплуатации и на этапе монтажа кабельных линий, проложенных под землей, возникают непредвиденные механические повреждения изоляции и токоведущих жил. Это может быть связано с нарушением нормальных режимов работы, неаккуратным ведением монтажных работ на других коммуникациях, расположенных в нескольких метрах от места прокладки и не относящихся к линии электроснабжения. В квартире же скрытая проводка зачастую повреждаются при проведении ремонта. Одной из причин, которая объединяет обе ситуации, является дефект кабельно-проводниковой продукции, допущенный на этапе изготовления. Но как бы то ни было, необходимо найти неисправность в линии. Как выполнить поиск места повреждения кабеля под землей и в стене, мы расскажем далее, предоставив существующие методики и приборы для обнаружения аварийного участка.Методики определения повреждения кабеля в земле

Чтобы найти место повреждения кабельной линии, необходимо понимать специфику и методику ведения поиска. Процесс необходимо разделить на два этапа:

- Поиск проблемной зоны на всей протяженности линии.

- Поиск места аварии на установленном участке трассы.

В виду отличий этих двух этапов, сами методы отыскания различаются и бывают:

- относительными (дистанционными) – к ним относятся импульсный и петлевой метод;

- абсолютными (топографическими) – акустический, индукционный и метод шагового напряжения.

Что же, рассмотрим все методы по порядку.

Импульсный метод

Данный способ подразумевает поиск повреждения с помощью рефлектометра. Работы могут проводиться, например, прибором РЕЙС-305, который показан на фото ниже.

Работа прибора основывается на посылании зондирующих импульсов определенной частоты, которые встречая на своем пути препятствие, отражаются и возвращаются обратно к прибору. То есть, прибор располагается с одного конца силового кабеля, что очень удобно и практично. Чтобы вычислить точное расстояние до места повреждения, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Где, по формуле, L – длина кабеля от точки присоединения прибора до повреждения, tx – переменная величина количества времени затраченного, чтобы импульс, дошел до места обрыва и обратно. υ – скорость, с которой импульс следует по кабелю (для кабельных линий от 0,4 кВ до 10 кВ равен 160 м/мкс).

Данным способом можно выявить не только обрыв в силовом кабеле, но и короткое замыкание между жилами. Чтобы понять что произошло, обратимся к изображению на экране во время испытаний. Картинки будут такими (слева замыкание, справа обрыв):

Испытания следует проводить на полностью отключенной линии. На видео примере наглядно демонстрируется, как пользоваться искателем места короткого замыкания:

Инструкция по использованию рефлектометра ИСКРА-3М

Метод петли

Данный способ применим при условии, что хотя бы один провод в кабеле остался цел, или рядом пролегает еще один проводник с целыми жилами. Чтобы узнать расстояние до места повреждения петлевым методом, нужно измерить сопротивление жил постоянному току прибором Р333. Это измерительный мост постоянного тока, который выглядит вот так:

Перед началом измерений соединяем конец целой и поврежденной жилы закороткой, другие два конца подключаем по схеме:

Вычислить расстояние до точки, в которой возник обрыв, можно по следующей формуле:

- R1 — сопротивление, которое подключается к целой жиле;

- R2 – сопротивление, которое подключается к жиле с обрывом;

- L – длина кабеля до места повреждения;

- Lк – длина всего проводника.

Это, пожалуй, один из первых придуманных методов, применяемых для отыскания места повреждения, и используется он исключительно при однофазном и двухфазном замыкании. Постепенно им перестают пользоваться, ввиду его трудоемкости и большой погрешности в измерениях.

Акустический метод

Найти обрыв в кабеле акустическим методом можно, создав в месте повреждения разряд с помощью генератора высоковольтных импульсов (на картинке внизу). В месте обрыва или замыкания появятся колебания звука определенной частоты. Качество прослушивания зависит от вида грунта, расстояния от поверхности до кабельной линии и типа повреждения. Обязательным условием для работы способа является превышение значения переходного сопротивления в 40 Ом.

Пример поиска поврежденной линии акустическим способом предоставлен на видео:

Применение акустического прибора

Метод шагового напряжения

Метод основан на пропускании по кабелю тока, вырабатываемого генератором. Он создает между двумя расположенными в земле точками разность потенциалов, о которой можно судить по утечке тока в месте аварии. Чтобы найти точку с пониженным сопротивлением изоляции, контактные штыри-зонды устанавливаются так – первый ровно над пролегающим проводником, второй под углом 900 в метре от первого.

Точка, в которой кабель поврежден, находится под первым штырем, при условии, что сигнал будет максимальным. Более подробно о шаговом напряжении вы можете узнать из нашей статьи!

Индукционный метод

Способ очень точно определяет места обрыва, однако его применение связано с прожигом кабеля. При большом переходном сопротивлении необходимо уменьшить его величину путем прожига, используя специальные устройства, например, установку прожигающую кабель ВУПК-03-25:

Метод основан на пропускании по жиле тока с высокой частотой, который образует электромагнитное поле над кабельной линии. В местах механических повреждений трассы, проводя приемной рамкой, звук будет изменяться. Таким образом, отсутствие звука говорит об обрыве жилы.

На видео ниже наглядно демонстрируется нахождение аварийного участка прожигом:

Прожиг кабельной линии

Поиск обрыва скрытой проводки в бетонной стене

Место обрыва провода в бетонной стене поможет найти специальный прибор – трассоискатель. Он представляет собой сочетание приемника и генератора. Данный способ можно ассоциировать с индукционным методом в поиске повреждений кабелей под землей.

Итак, определить место обрыва трассоискателем не сложно. Конец провода, в котором есть обрыв, подключают к генератору, который посылает в него импульсы определенной частоты. Проводя рамкой по месту прокладки проводки, в наушниках будет отчетливо слышен звук, который образуется в результате воздействия импульсов. Как только звук пропадет, отметьте это место на стене – это и будет точка повреждения провода.

Отыскать обрыв в фазном проводе также поможет бесконтактный указатель напряжения. Здесь все просто. Ведем прибор по стене до тех пор, пока индикатор наличия напряжения перестанет гореть. Проводим прибором несколько раз по кругу в данной области стены, чтобы убедиться, что мы не ушли с маршрута прохождения проводов. Отсутствие свечения индикации укажет на ориентировочное место обрыва.

В завершение хотелось бы отметить, что трассоискателем и бесконтактным указателем напряжения можно пользоваться для поиска повреждений проводки под штукатуркой или же под гипсокартоном.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по поиску КЗ в проводке:

Определение места короткого замыкания в стене

Вот мы и рассмотрели самые известные методики поиска места повреждения кабеля. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

Также рекомендуем прочитать:

Поиск повреждения кабеля в Москве

Повреждение кабеля — распространенная проблема, с которой часто сталкиваются даже первоклассные мастера. Повреждения кабелей происходят по ряду причин: внешние воздействия различной природы, повреждения целостности изоляции, перегрузки и так далее. Выявлять повреждения в изоляции и прочих составляющих кабелей электропередач можно с помощью периодических испытаний. В ряде случаев дефекты кабелей выявляются еще на стадии производства или во время монтажных работ, прокладки. Если дефекты не выявлены своевременно, это ведет к увеличению вероятности разрушения составных элементов кабелей. В конечном результате это приводит к серьезным нарушениям снабжения электроэнергией.

Сегодня активно используются 2 группы основных методов идентификации повреждения и его локализации:

- Топографический. Включает в себя индукционный и акустический методы, использующиеся совместно для достижения максимального результата, высокоточного выявления дефектов.

- Дистанционный. В данную группу входят такие методы, как импульсный, импульсно-дуговой, метод колебательного разряда, мостовой.

Заказать поиск повреждения кабеля

Заказать поиск повреждения силовых кабелей вы можете в компании «ПоискКабеля». Поиск осуществляется командой выездной электролаборатории. Команда состоит из квалифицированных специалистов с многолетним опытом, которые прошли специализированную подготовку. В арсенале сотрудников имеется весь арсенал современной техники, необходимой для реализации данной группы работ.

Специалисты выполняют:

- Высокоточную идентификацию локализации повреждения (определяется конкретный кабельный участок, где было повреждение).

- Определение типа и особенностей повреждения, что ускоряет процесс восстановления нормальной работы электрооборудования.

- Восстановление и ремонт кабельных линий с дальнейшим испытанием работоспособности.

«ПоискКабеля» имеет разрешительные документы и лицензии на осуществление данной деятельности. По окончанию работ выдаются подтверждающий документ для предоставления в органы государственного контроля и отчет о выполненных мероприятиях с характеристикой выявленных повреждений и дефектов.

Поиск однофазных повреждений индукционным методом :: Ангстрем

Считается, что более половины всех повреждений подземных силовых кабелей составляют, так называемые, однофазные повреждения (ОП), т.е. замыкания «жила-оболочка». Если же отнести к таковым замыкания двух или трех фаз на оболочку, то их суммарная доля достигает 90%. Локализация таких повреждений возможна одним из трех основных топологических методов – акустическим, потенциальным, индукционным.

Выбор метода определяется характеристиками и условиями конкретного повреждения – глубиной залегания, переходным сопротивлением в месте дефекта, наличием и уровнем токов растекания и другими. Нам неизвестна статистика, определяющая долю из общего количества ОП локализованных индукционным методом (ИМ). Хотя есть основания считать, что эта доля значительна. И если локализация ИМ повреждений вида две жилы–оболочка или три жилы-оболочка не вызывает особых затруднений, то для случая жила-оболочка ситуация иная. Среди некоторой части специалистов профессионально занимающихся поиском мест повреждений подземных электрокабелей сложилось прочное убеждение, что ИМ поиска не очень приемлем для таких однофазных повреждений.

Если кабель очень длинный, очень старый, глубоко проложен, имеет множество муфт на своем протяжении - это и есть самый трудный случай для использования ИМ. В этом случае неизбежно возникают токи растекания через место повреждения и далее через оболочку, броню, или заземленные муфты. Эти токи создают сигнал, мешающий поиску, доминирующий над полезным (информативным) сигналом. Это в свою очередь объясняется тем, что полезный сигнал от тока, протекающего по цепи жила-оболочка уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от кабеля, а сигнал помехи от токов растекания обратно пропорционален расстоянию от кабеля. Известные способы компенсации токов растекания, чтобы выделить полезный сигнал достаточно сложны в реализации. На практике намного проще использовать, например, акустический метод предварительно подготовив для этого объект, т.е. кабель.

Идеальный случай, в котором для поиска ОП может использоваться ИМ это кабель, уложенный на стандартной глубине, без соединительных муфт, его можно изолировать от земли и повреждение только одно. При поиске на таком кабеле будет присутствовать главный информативный признак, присущий поиску междуфазных повреждений - наличие сигнала повива до места повреждения и отсутствие его после этого места. Нужно отметить, что для описанного случая не обязательно иметь величину сопротивления в месте повреждения меньше одного Ома, что считается необходимым условием при использовании ИМ. Если повреждение носит устойчивый характер, то величина сопротивление в этом месте не имеет значения. Хватило бы тока для создания необходимого уровня сигнала. Приемник ПП-500А (ПП-500К) с его чувствительностью и избирательностью обеспечивает такую возможность.

Опытные специалисты пытаются найти свои специфические варианты использования ИМ для поиска ОП.

Специалисты «Московских кабельные сетей» в тех случаях, когда невозможно перевести однофазное повреждение в междуфазное уже много лет используют вариант поиска, названный методом «аномалии нуля». Предварительно, с помощью установки прожига, сопротивление в месте повреждения снижают до долей Ом. Генератор подключается между жилой и броней кабеля. Оператор, находясь в зоне повреждения над КЛ с вертикально установленной антенной МА-500, регулировкой чувствительности приемника устанавливает минимальные показания индикатора (не более 20% длины шкалы). При перемещении точно над трассой КЛ произойдет резкое увеличение показаний индикатора над местом повреждения. После прохождения места повреждения показания индикатора станут такими же, как и до него. При использовании данного метода следует точно знать места расположения муфт, т.к. они дают ложное увеличение сигнала. Увеличение может возникать и в неповрежденной части кабеля. В таких случаях место повреждения находится в последней точке увеличения сигнала. По данным МКС этим методом можно точно определить место повреждения примерно в 60% случаев. В остальных случаях определяется зона повреждения - 20…30 м.

В одном из подмосковных предприятий используют ИМ для поиска мест повреждений на кабелях СПЭ. Понятно, что на этих кабелях все повреждения априори будут однофазными.

Локализация ОП в кабеле с изоляцией СПЭ требует обязательного выполнения нескольких условий:

-

Поврежденный кабель должен быть отключен с обоих концов, как жила, так и оболочка.

-

Поисковый генератор должен иметь изолированный от земли выход. Сопротивление изоляции не менее 1МОм.

-

Сопротивление в месте повреждения, прожигом доводится до значения менее 1 Ом. Прожиг осуществляется током не более 10…20А, чтобы не проплавить тонкую оболочку. (Здесь очень удобно применение генераторов семейства ГП-100К — ГП-500К, позволяющих отслеживать динамику изменения сопротивления в процессе прожига).

-

Трасса кабеля должна быть достаточно точно размечена в зоне повреждения.

- Генератор подключается между жилой и оболочкой. Антенна МА-500 параллельна КЛ и расположена точно над кабелем. Сигнал, принимаемый оператором, будет постоянен вдоль всей длины КЛ до места повреждения. В месте повреждения наблюдается т.н. «перелив» сигнала – резкое повышение уровня, резкое падение и столь же резкое повышение до первоначального значения с последующим плавным затуханием до нуля на протяжении 1,5…2м. Либо может наблюдаться резкое снижение до нуля, затем возврат на прежний уровень с последующим плавным затуханием.

Как вариант, поиск может осуществляться с вертикальным расположением антенны МА-500. В месте

повреждения линия нулевого сигнала будет отклоняться от трассы КЛ, как изображено на рисунке:

Как видим оба описанных выше варианта похожи.

Здесь приведены два примера новых или малоизвестных применений индукционного метода. Микроэлектроника, цифровые технологии дают новые качества и возможности современному оборудованию для реализации данного метода. Не исключено, что существуют еще и другие пока не открытые возможности индукционного метода.

Статья подготовлена специалистами отдела инноваций © ООО «АНГСТРЕМ»

Повреждение кабеля | Отыскание места повреждения кабеля: методы и приборы

Поиск повреждения кабеля приносит результат при правильном использовании методик поиска повреждений и грамотном выборе приборов для поиска повреждений. Начинать поиск дефекта стоит с выяснения базовых параметров кабельной линии: марка кабеля, длина кабеля, способ прокладки кабеля. Отталкиваясь от этих знаний можно переходить к измерениям.

Порядок выполнения измерений

Для начала стоит измерить длину кабеля с помощью импульсного рефлектометра. Импульсные рефлектометры «ЭРСТЕД» различного ценового диапазона способны облегчить задачу поиска повреждения кабеля. Определение места повреждения кабеля осуществляется с точностью до 12,5 см для топ-моделей класса РИ-307, а также для нижнего ценового диапазона — модели РИ-303Т.

Надёжные приборы, проверенные временем и заслужившие положительные отзывы — рефлектометры РИ-10М1 и РИ-10М2 — находятся в среднем ценовом диапазоне, позволяя проводить поиск повреждения кабеля с точностью до 1 м.

С помощью рефлектометра можно определить следующие типы повреждений:

- обрыв кабеля;

- межфазный пробой;

- короткое замыкание.

Кроме этого, импульсный рефлектометр используется для определения длины кабеля на барабане. Так же с его помощью удаётся вычислить место несанкционированной врезки в кабель. Импульсный рефлектометр — современный прибор, используемый для диагностики состояния систем ОДК.

Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции кабеля — следующий этап в поиске повреждения кабеля. В качестве прибора для измерения сопротивления изоляции можно использовать мегомметр либо кабельный мост. Современный кабельный мост может не только заменить мегомметр, но и значительно расширить возможности поиска повреждения кабеля за счёт использования методики мостового измерения.

Кабельный мост позволяет не только оценить качество изоляции кабеля, но и рассчитать расстояние до места утечки, оценить ёмкость кабеля, измерить сопротивление шлейфа и омическую асимметрию. Именно поиск утечки, наряду с поиском обрыва кабеля, являются наиболее частыми повреждениями кабельной линии. Таким образом, импульсный рефлектометр и кабельный мост, объединённые в единый прибор, значительно повышают шансы найти место повреждения кабеля. РИ-10М2 — лёгкий, портативный и простой в использовании прибор сочетает в себе методики мостовых измерений и импульсного локатора неоднородностей. Сочетание цены и функциональности делает этот прибор для поиска повреждений кабеля популярным у потребителей.

Определение участка повреждения

После того, как дистанционными методами удалось выяснить тип повреждения кабеля и оценить расстояние до места повреждения, наступает следующий этап — указать место повреждения кабеля на местности. Эта задача разбивается на два этапа: поиск трассы и поиск дефекта на кабеле.

Задача поиска трассы решается с помощью трассоискателя. Трассоискатель — прибор для обнаружения проложенной в земле трассы. К трассам относятся:

- силовой кабель;

- связной кабель;

- трубопровод;

- оптический бронированный кабель.

Кабелеискатель фиксирует электромагнитное поле, исходящее от тока, протекающего в кабельной линии. Трассоискатель кабельных линий позволяет не только указать местоположения кабеля, но и оценить глубину его залегания.

Поиск повреждения кабеля на местности выполняется трассодефектоискателем. Определение места повреждения кабеля с помощью трассодефектоискателя выполняется индукционным методом или контактным методом. Индукционный метод кабелеискателя позволяет найти обрыв кабеля и межфазный пробой типа жила — жила, либо жила — броня. Контактный метод трассодефектоискателя позволяет найти утечку в кабеле. Таким образом на местности решается задача поиска повреждения кабеля.

Технические параметры трассоискателей и трассодефектоискателей

Трассоискатель и трассодефектоискатель может иметь различную форму, вес и стоимость. Погоня за миниатюризацией трассоискателя приводит к существенным проблемам в чувствительности и помехозащищённости прибора. Поэтому трассоискатели и трассодефектоискатели фирмы «ЭРСТЕД» сбалансированы по форме, весу и стоимости. Трассоискатель ТИ-05-3 и трассодефектоискатель ТДИ-05М3 нижнего ценового диапазона заслужили положительные отзывы на протяжении всего периода выпуска их серии. Однако наибольшей популярностью пользуется трассодефектоискатель ТДИ-МА среднего ценового диапазона, который осуществляет поиск повреждения кабеля даже в условиях аномальных помех от ЛЭП или железной дороги.

И конечно, поиск повреждения кабеля с помощью трассодефектоискателя затруднён без использования генератора. Генераторы подают в кабель ток согласованной с трассоискателем частоты. Именно поэтому, кабелеискатель может отличать свой кабель от другой трассы. По своей структуре, генераторы делятся на два типа, что удобно показать на примере генераторов фирмы «ЭРСТЕД»:

- портативные генераторы ИЗИ;

- условно портативные генераторы ИЗИ-100.

Преимущества генераторов ИЗИ

Генератор ИЗИ является переносным прибором, которым легко автономно работать в полевых условиях. Генератор развивает мощность до 6 Вт, что является достаточным условием для поиска повреждения кабеля на расстоянии до 5 км. Генератор ИЗИ-100 является также переносным прибором, но он предназначен для работы только от сети 220 В. Развивая мощность до 100 Вт, этот генератор прекрасно подходит для определения места межфазного пробоя и короткого замыкания. Стоит упомянуть, что эти генераторы представлены в нижнем и среднем ценовом сегменте.

В заключении хочется пожелать удачи в поиске повреждения кабеля, поскольку грамотно подобранные приборы способны только облегчить эту задачу, в которой основную роль играет опыт.

Сшитый полиэтилен. Поиск мест повреждений :: Ангстрем

Возможные варианты методов поиска мест повреждений (МП) на любых кабелях, в том числе и на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), определяются не только видом и параметрами повреждения, но и конструкцией кабеля, и технологией его изготовления.

Виды конструкций высоковольтных силовых СПЭ-кабелей

- Одножильная (однофазная).

- Трехжильная (ГОСТ Р 55025-2012).

При этом, одно- и трехжильные кабели могут быть как бронированные, так и не бронированные.

В трехжильных кабелях экран в может быть, как общий для всех жил так и индивидуальный для каждой жилы.

В настоящее время, большинство используемых СПЭ-кабелей именно одножильные.

Методы поиска повреждений СПЭ-кабелей

Применение относительных (дистанционных) методов для определения расстояния до МП не отличается существенно от кабелей с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ). Как и для «бумажных» кабелей в зависимости от вида и параметров повреждения могут применяться импульсные, волновые или мостовые методы.

Особенности применения абсолютных (топографических) методов обусловлены не только видом повреждения, но и конструктивными особенностями СПЭ-кабелей и их предельными электрическими параметрами.

Методы поиска повреждений внешней оболочки

В большинстве случаев повреждения СПЭ-кабелей связаны не с основной изоляцией, а с внешней защитной пластмассовой оболочкой. Повреждения внешней оболочки приводят к появлению электрического контакта экрана кабеля с землей. И хотя на начальном этапе это не может никак сказаться на работоспособности кабеля, с течением времени неизбежно произойдет разрушение экрана, а за ним и основной изоляции. Классически поиск таких повреждений состоит из двух этапов:

- Определения расстояния до МП петлевым методом,

- Локализации МП потенциальным методом.

Методы хорошо отработаны и аппаратное оснащение для их реализации выпускается в достаточном ассортименте.

Методы поиска повреждений трехжильных СПЭ-кабелей с общим экраном

Для трехжильных СПЭ-кабелей с общим экраном всех жил, при повреждении основной изоляции применение абсолютных методов локализации МП очевидно аналогично кабелям БПИ. Трехжильный бронированный кабель, состоящий из свитых в один жгут индивидуально экранированных жил при поиске индукционным методом будет иметь нюансы, связанные с существенно ослабленным по сравнению с предыдущей конструкцией сигналом. Для кабелей таких конструкций применимы все традиционные абсолютные методы поиска.

- Акустический метод для высокоомных повреждений.

- Индукционный метод для низкоомных межфазных и однофазных повреждений.

- Потенциальный и индукционный метод для замыканий или утечек на землю.

- Акустический или индукционный метод для обрывов жил.

Методы поиска повреждений трехжильных СПЭ-кабелей, состоящих из отдельно проложенных экранированных фазных жил

Иная ситуация возникает для СПЭ-кабеля, состоящего из отдельно проложенных экранированных фазных жил. Такой вариант прокладки сейчас, пожалуй, наиболее распространен. В проложенных таким способом кабелях становятся принципиально невозможными межфазные повреждения — замыкания или утечки между фазными жилами. Кроме того, отсутствует такая конструктивная особенность, как повив фазных жил. И как следствие, невозможно использовать для поиска МП очень популярный индукционный метод. Во всяком случае в его традиционном варианте, когда главным информативным признаком для поиска повреждения служит сигнал повива жил кабеля. Нет свитых жил — нет изменения сигнала с шагом повива.

Есть информация о применении индукционного метода с использованием иных признаков для локализации МП. Это, например, так называемый, метод аномалии нуля. Но эта информация носит единичный характер — не подтверждена массовым применением. Возможно, есть специалисты имеющие реальный опыт применения этого или других нетрадиционных методов, но их индивидуальный опыт не доступен широкому контингенту (сообществу) специалистов-поисковиков.

Методы поиска повреждений основной изоляции

- Акустический метод.

- Потенциальный метод.

- Перевод с помощью прожига однофазного повреждения в межфазное с последующим применениеминдукционного метода поиска.

Если сопротивление в МП основной изоляции одножильного СПЭ-кабеля измеряется килоомами, а внешняя изолирующая оболочка не повреждена, то практически единственным топографическим методом локализации МП становится акустический. Снижение сопротивления с помощью прожига не гарантирует успешности применения индукционного метода. С большой вероятностью использование прожига приведет к повреждению внешней изолирующей оболочки кабеля с утечкой на землю. Это даст возможность применить потенциальный метод поиска. Для трехфазного кабеля возможно и иное развитие событий — перевод с помощью прожига однофазного повреждения в межфазное с последующим применением индукционного метода поиска.

Испытания и прожиг СПЭ-кабелей

Если с методами поиска все обстоит достаточно определенно, то использование в процессе поиска таких вспомогательно-подготовительных операций как прожиг вызывает определенную озабоченность специалистов-поисковиков. Объясняется она опасением повредить кабель в процессе прожига МП. Такое опасение, видимо, связано с существенно более низкими по сравнению с «бумажными» кабелями нормами на электрические испытания СПЭ-кабелей. Кроме того, существуют ограничения по времени воздействия постоянного напряжения на кабель связанные со свойствами сшитого полиэтилена. Этим, в частности, объясняется применение для испытаний сверх низкочастотных высоковольтных испытательных установок. Хотя следует отметить, что в международном стандарте на СПЭ-кабели – МЭК 60502-2 в редакции 2005г – нет ни слова о таких испытаниях. МЭК 60502-2 предлагаются испытания переменным напряжением номинальной величины Uo в течение суток или линейным напряжением в течение 5 мин. Допускается альтернативный вариант испытаний постоянным напряжением 4Uo в течение 15 мин. Но дается примечание о возможности пробоя изоляции при таком испытании.

Российские ОТУ ГОСТ Р 55025-2012 на СПЭ-кабели предлагают испытания переменным напряжением Uo 24час (как и МЭК 60502-2), или 2Uo 60мин, или 3Uo 0,1Гц 60мин.

Как видно из приведенных величин испытательных напряжений, нормы российского ОТУ несколько жестче международных стандартов.

Операция прожига кабеля на верхних ступенях начинается именно на постоянном напряжении. Опасения связанные с возможностью повредить изоляцию кабеля могут возникать только в случае, если напряжение верхней ступени прожига и время его воздействия превышают указанные в стандартах предельные значения для испытаний кабеля. Естественно, с целью недопущения пагубных последствий для кабеля, просто не следует превышать испытательные лимиты значений напряжения и времени его воздействия. По российскому ОТУ это 4Uo и 15мин для постоянного напряжения и 2Uo и 60мин – для переменного. И пробои, и утечки во время испытаний возникают именно при таких напряжениях, и поэтому нет необходимости превышать их при прожиге. Хотя возможно стоило бы принять во внимание предостережение МЭК 60502-2 о возможном пробое при воздействии 4Uo выпрямленного напряжения и использовать при прожиге не более, чем 2Uо.

Оборудование для поиска повреждений

Оборудование, используемое для дистанционных и топографических методов поиска МП на СПЭ-кабелях, тоже, что и на БПИ кабелях. Только по своим характеристикам оно может быть скромнее. Связано это с меньшими по сравнению с БПИ кабелями уровнями испытательных воздействий и касается установок прожига и ударных генераторов. Пожалуй, единственным используемым только на СПЭ-кабелях оборудованием является аппаратура для поиска МП внешней оболочки кабеля. Хотя никто не запрещает использовать эту аппаратуру для поиска повреждений оболочки, например, на ПВХ кабелях.

В заключение можно сказать, что для поиска МП на СПЭ-кабелях применимы все методы используемые для БПИ кабелей. Надо только отстроиться от стереотипов привнесенных работой с БПИ кабелями. Учитывать значительно меньшие допустимые уровни воздействия на СПЭ-кабель.

Исключение в части применимости топографических методов поиска на сегодняшний день представляет индукционный метод для разнесенных одножильных кабелей. Хотя это не безусловное утверждение поскольку по некоторым сведениям этот метод может применяться и в таких случаях. При серьезном подходе необходимы специальные исследования на эту тему.

Не претендуем на абсолютную истину и надеемся, что практический опыт наших читателей дополнит или скорректирует то, что здесь изложено. Приглашаем всех, кто имеет свой опыт и свое мнение поделиться с нашими читателями.