Период вращения — это… Что такое Период вращения?

- Период вращения

Период вращения космического объекта — это период времени, которое требуется объекту для совершения полного оборота вокруг своей оси относительно звёзд.

Период вращения (физический термин) — промежуток времени, в течение которого точка совершает полный оборот, двигаясь по окружности.

Период вращения Земли относительно точки весеннего равноденствия называется звёздными сутками[1].

Периоды вращения некоторых объектов:

См. также

Примечания

Категории:- Небесная механика

- Время в астрономии

Wikimedia Foundation. 2010.

- Новодевичий монастырь (значения)

- Политическая карьера Арнольда Шварценеггера

Смотреть что такое «Период вращения» в других словарях:

Период вращения (астрономия) — Период вращения небесного тела это количество времени, требуемое объекту для совершения полного оборота вокруг своей оси относительно неподвижных звёзд. Совпадает с понятием «звёздные сутки», однако применительно к конкретным астрономическим… … Википедия

период — а, м. période f. <лат. periodus<гр. periodos обход, круговращение, орбита небесного тела. 1. Промежуток времени, в который протекает та или иная часть общего процесса. БАС 1. Бывают в жизни его периоды во время которых выступает он из… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

Период — (Period) Промежуток времени, период как этап общественного развития, период в науках Период года, период работы, период регистрации, налоговый период, отчетный период, гарантийный период, ледниковый период Содержание Содержание Раздел 1. в других … Энциклопедия инвестора

Период обращения

период — сущ., м., употр. часто Морфология: (нет) чего? периода, чему? периоду, (вижу) что? период, чем? периодом, о чём? о периоде; мн. что? периоды, (нет) чего? периодов, чему? периодам, (вижу) что? периоды, чем? периодами, о чём? о периодах 1. Периодом … Толковый словарь Дмитриева

ПЕРИОД — (греч. periodos путь кругом). 1) промежуток времени между двумя важными историческими событиями. 2) в астрономии то же, что цикл; в арифметике: число цифр, повторяющихся, в том же порядке, бесчисленное множество раз. 3) особенно развитое сложное… … Словарь иностранных слов русского языка

Период колебаний — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия

Период колебания — Период колебаний наименьший промежуток времени, за который система совершает одно полное колебание (то есть возвращается в то же состояние, в котором она находилась в первоначальный момент, выбранный произвольно). Содержание 1 Периоды простейших … Википедия

Синодический период — обращения (от греч. σύνοδος соединение) промежуток времени между двумя последовательными соединениями Луны или какой нибудь планеты Солнечной системы с Солнцем при наблюдении за ними с Земли. При этом соединения планет с Солнцем… … Википедия

Сидерический период — обращения (от лат. sidus, звезда; род. падеж sideris) промежуток времени, в течение которого какое либо небесное тело спутник совершает вокруг главного тела полный оборот относительно звёзд. Понятие «сидерический период обращения»… … Википедия

Вращение Солнца — Википедия

Параметры вращения Солнца (англ. Solar rotation) зависят от широты места. Солнце не является твёрдым телом, оно состоит из газообразной плазмы. Точки на разных широтах вращаются с разными периодами, то есть вращение Солнца является дифференциальным. Причина дифференциальности вращения в настоящее время является одним из вопросов солнечной астрономии

Скорость при дифференциальном вращении можно описать уравнением

- ω=A+Bsin2(φ)+Csin4(φ),{\displaystyle \omega =A+B\,\sin ^{2}(\varphi )+C\,\sin ^{4}(\varphi ),}

где ω является угловой скоростью, выражаемой в градусах в сутки, φ — широта, A, B и C — постоянные. Значения A, B и C различаются в зависимости от того, каким методом проводились измерения, а также от величины периода наблюдений.[2] В настоящее время используются такие средние значения[3]:

- A=14.713±0.0491∘/{\displaystyle A=14.713\pm 0.0491^{\circ }/}сут,

- B=−2.396±0.188∘/{\displaystyle B=-2.396\pm 0.188^{\circ }/}сут,

- C=−1.787±0.253∘/{\displaystyle C=-1.787\pm 0.253^{\circ }/}сут.

На экваторе период вращения Солнца равен 24,47 суток. Эта величина называется сидерическим периодом вращения, её не следует путать с синодическим периодом вращения, равным 26,24 суткам и представляющим промежуток времени, спустя который для наблюдателя на Земле деталь поверхности Солнца повторит своё положение. Синодический период превышает сидерический, поскольку при повторении положения детали на поверхности Солнце совершает не только один оборот, но и поворот на небольшой дополнительный угол, компенсирующий смещение Земли по своей орбите. Заметим, что в астрофизической литературе обычно не используют период вращения на экваторе, вместо этого определяют кэррингтоновское вращение: синодический период обращения равен 27,2753 суткам, сидерический период составляет 25,38 суток. Такие значения периода соответствуют прямому вращения на широте 26° к северу или к югу от экватора, что является характерным значением для области возникновения солнечных пятен и проявлений периодической солнечной активности. При наблюдении с северного полюса эклиптики Солнце вращается против часовой стрелки. Если человек находится на северном полюсе Земли, то ему будет казаться, что солнечные пятна движутся слева направо по диску Солнца.

Число Бартельса[править | править код]

Вращательное число Бартельса является порядковым номером, характеризующим число оборотов Солнца при наблюдении с Земли. Используется для слежения за повторяющимися или смещающимися проявлениями солнечной активности. Предполагается, что каждый оборот длится 27 дней, что близко к синодическому периоду по Кэррингтону. Юлиус Бартельс в качестве начала отсчёта числа оборотов принял дату 8 февраля 1832 года. Порядковое число оборотов может являться своего рода календарём, согласующимся с периодами повторения солнечных и геофизических параметров.

Кэррингтоновское вращение[править | править код]

Видео, показывающее пять лет солнечного вращения. Каждый кадр соответствует одному кэррингтоновскому периоду.Кэррингтоновское вращение представляет собой систему для сопоставления положений деталей на поверхности Солнца, разделённых некоторым промежутком времени, что позволяет отслеживать эволюцию групп солнечных пятен или вспышек.

Поскольку параметры вращения Солнца меняются с широтой, глубиной слоя и со временем, то подобные системы сравнения носят приблизительный характер. В случае модели кэррингтоновского вращения период обращения Солнца принят равным 27,2753 суткам. Каждый оборот Солнца в такой схеме обладает собственным номером, началом отсчёта которого является 9 ноября 1853 года. (Число Бартельса[4] строится по подобной схеме, но период обращения принимается равным 27 суткам, началом отсчёта является 8 февраля 1832 года.)

Гелиографическая долгота детали на поверхности Солнца соответствует угловому расстоянию от объекта до центрального меридиана, то есть до линии от Солнца до Земли. Кэррингтоновская долгота детали является угловым расстоянием относительно фиксированной точки, положение которой указал Кэррингтон.

Ричард Кэррингтон определил скорость вращения Солнца по данным о солнечных пятнах на низких широтах в 1850-х гг., по его оценкам сидерический период обращения Солнца равен 25,58 суток. Сидерическое вращение измеряется относительно далёких звёзд, но, поскольку Земля вращается вокруг Солнца, то для земного наблюдателя период вращения Солнца будет равен 27,2753 суток.

Можно построить диаграмму, в которой долгота пятен откладывается по горизонтальной оси, а время — по вертикальной. Долгота измеряется по времени пересечения центрального меридиана и основывается на кэррингтоновской модели вращения. Если нарисовать на такой диаграмме положение солнечных пятен после каждого оборота, то большая часть новых точек окажется строго ниже точек от предыдущих оборотов. На протяжении длительных временных интервалов возможны небольшие смещения вправо или влево.

Использование солнечных пятен для измерения вращения[править | править код]

Постоянные в модели вращения были определены при измерении движения различных деталей поверхности Солнца. Наиболее известными такими деталями являются солнечные пятна. Хотя пятна наблюдались с древних времён, но только при изобретении телескопа выяснилось, что они вращаются вместе с Солнцем, поэтому можно определить период вращения Солнца. Английский исследователь Томас Хэрриот, вероятно, является первым, кто наблюдал солнечные пятна в телескоп, что доказывается зарисовками в тетради, датированными 8 декабря 1610 года. Результаты наблюдений Иоганна Фабрициуса, систематически наблюдавшего пятна в течение нескольких месяцев, были опубликованы в июне 1611 года под заголовком “De Maculis in Sole Observatis, et Apparente earum cum Sole Conversione Narratio” («Описание пятен, наблюдавшихся на Солнце, и их видимого вращения вместе с Солнцем»). Эту работу можно считать первым наблюдательным доказательством вращения Солнца. Христофор Шейнер (“Rosa Ursine sive solis”, book 4, part 2, 1630) был первым, кто измерил скорость вращения Солнца на экваторе и заметил, что вращение на высоких широтах происходит с меньшей скоростью, чем на низких, поэтому Шейнера можно считать первооткрывателем дифференциального вращения Солнца.

Каждое измерение даёт немного отличающийся от предыдущих результат, что приводит к возникновению стандартной ошибки (указана после +/-). С. Джон (1918) был, вероятно, первым, кто собрал опубликованные оценки скорости вращения Солнца и пришёл к заключению, что объяснить различие результатов только ошибками наблюдателей и местными возмущениями на Солнце сложно; вероятно, различия возникают из-за вариаций скорости вращения. Hubrecht (1915) указал на то, что два полушария Солнца вращаются несколько по-разному. Изучение магнитографических данных дало синодический период, равный 26,24 суткам на экваторе и почти 38 суткам на полюсах.[5]

Схема внутреннего вращения Солнца, показывающая дифференциальное вращение во внешней части конвективной зоны и почти равномерное вращение в зоне лучистого переноса. Переход между двумя областями называется тахоклином.

Схема внутреннего вращения Солнца, показывающая дифференциальное вращение во внешней части конвективной зоны и почти равномерное вращение в зоне лучистого переноса. Переход между двумя областями называется тахоклином.До эпохи гелиосейсмологии, исследования колебаний Солнца, о внутреннем вращении Солнца было известно очень мало. Предполагалось, что дифференциальный профиль вращения поверхности простирается на внутреннюю часть Солнца.[6] По данным гелиосейсмологии известно, что вращение Солнца происходит не по этой схеме. Был получен профиль вращения; на поверхности Солнце медленнее вращается у полюсов и быстрее на экваторе. Такой механизм вращения существует и в конвективной зоне. В области тахоклина режим вращения резко меняется на твердотельное вращение в области лучистого переноса.[7]

- ↑ Zell, Holly Solar Rotation Varies by Latitude (неопр.). NASA (2 марта 2015). Дата обращения 14 февраля 2019.

- ↑ Beck, J. A comparison of differential rotation measurements (англ.) // Solar Physics (англ.)русск.. — 2000. — Vol. 191. — P. 47—70. — DOI:10.1023/A:1005226402796. — Bibcode: 2000SoPh..191…47B.

- ↑ Snodgrass, H.; Ulrich, R. Rotation of Doppler features in the solar photosphere (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1990. — Vol. 351. — P. 309—316. — DOI:10.1086/168467. — Bibcode: 1990ApJ…351..309S.

- ↑ Bartels, J. (1934), «Twenty-Seven Day Recurrences in Terrestrial-Magnetic and Solar Activity, 1923-1933», Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity Т. 39 (3): 201–202a, DOI 10.1029/TE039i003p00201

- ↑ 5. Astronomy and Astrophysics, vol. 233, no. 1, July 1990, p. 220-228. http://adsabs.harvard.edu/full/1990A%26A…233..220S

- ↑ Glatzmaier, G. A. Numerical simulations of stellar convective dynamos III. At the base of the convection zone (англ.) // Solar Physics (англ.)русск. : journal. — 1985. — Vol. 125. — P. 1—12. — DOI:10.1080/03091928508219267. — Bibcode: 1985GApFD..31..137G.

- ↑ Christensen-Dalsgaard J. (англ.)русск.; Thompson, M.J. The Solar Tachocline:Observational results and issues concerning the tachocline (англ.). — Cambridge University Press, 2007. — P. 53—86.

- Cox, Arthur N., Ed. «Allen’s Astrophysical Quantities», 4th Ed, Springer, 1999.

- Javaraiah, J., 2003. Long-Term Variations in the Solar Differential Rotation. Solar Phys., 212 (1): 23-49.

- St. John, C., 1918. The present condition of the problem of solar rotation, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, V.30, No. 178, 318-325.

Орбитальный период — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Орбитальный период — время, за которое небесное тело совершает полный оборот вокруг внешнего центра притяжения или вокруг общего с другим небесным телом центра масс.

Орбитальный период не зависит от размера небесного тела.

Согласно третьему закону Кеплера, орбитальный период T (в секундах) двух тел, вращающихся друг вокруг друга по круговой или эллиптической орбите, равен:

- T=2πa3μ{\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\frac {a^{3}}{\mu }}}}

где:

а — большая полуось орбиты

μ = GM — стандартный гравитационный параметр

G — гравитационная постоянная

М — масса более массивного тела.

Для всех эллиптических орбит с одинаковой большой полуосью период обращения одинаков, независимо от эксцентриситета.

И наоборот, формула для расчёта расстояния, на котором тело должно вращаться, чтобы иметь заданный орбитальный период:

- a=GMT24π23{\displaystyle a={\sqrt[{3}]{\frac {GMT^{2}}{4\pi ^{2}}}}}

Например, для завершения движения каждые 24 часа при массе тела 100 кг небольшое тело должно вращаться на расстоянии 1,08 метра от его центра масс.

Когда сравнительно маленькое тело движется по круговой орбите и зависит от плотности центра масс — р (в кг/м³), приведённое выше уравнение упрощается:

- T=3πGρ{\displaystyle T={\sqrt {\frac {3\pi }{G\rho }}}}.

Когда два тела вращаются друг вокруг друга, орбитальный период T можно рассчитать следующим образом (необходимо учитывать массы обоих орбитальных тел):

- T=2πa3G(M1+M2){\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\frac {a^{3}}{G\left(M_{1}+M_{2}\right)}}}}

М1+М2 — сумма масс двух тел.

Существует несколько видов орбитальных периодов (при рассмотрении небесных тел в Солнечной системе):

- Сидерический период — промежуток времени, в течение которого какое-либо небесное тело-спутник совершает вокруг главного тела полный оборот относительно звёзд.

- Синодический период — промежуток времени между двумя последовательными соединениями Луны или какой-нибудь планеты Солнечной системы с Солнцем при наблюдении за ними с Земли. При этом соединения планет с Солнцем должны происходить в фиксированном линейном порядке, что существенно для внутренних планет: например, это будут последовательные верхние соединения, когда планета проходит за Солнцем.

- Драконический период — интервал времени, состоящий из 223 синодических месяцев (в среднем приблизительно 6585,3211 суток или 18,03 тропического года), по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке.

- Аномалистический период — промежуток времени, за который тело, перемещаясь по эллиптической орбите, дважды последовательно проходит через перицентр. Этот период может несколько отличаться от сидерического, потому что ось орбиты медленно меняется под влиянием внешних деформаций гравитационного поля. Это время, за которое небесное тело совершает один полный оборот вокруг другого тела, возвращаясь в исходную точку, например, афелий или перигелий: 27,55455 дней у Луны и 365,25964 дня на Земле. Он несколько длиннее сидерического периода.

- Тропический период — отрезок времени, за который Солнце завершает один цикл смены времён года, как это видно с Земли, например, время от одного весеннего равноденствия до следующего, или от одного дня летнего солнцестояния до другого.

- Bate, Roger B.; Mueller, Donald D. & White, Jerry E. (1971), Fundamentals of Astrodynamics, Dover

Период обращения Земли вокруг Солнца, сколько один оборот

Период обращения Земли вокруг Солнца – вопрос, который интересует многих обывателей. Ведь этот процесс является определяющим и оказывает существенное влияние на протекание жизни на земной поверхности. От его особенностей зависит погода, стабильность атмосферного состава, состояние биосферы.

Вращение вокруг оси

Наша планета совершает обороты вокруг самой себя и движется в направлении с запада на восток. Человек не может этого ощутить, т. к. движется вместе с ней. Последствия этого явления выглядят следующим образом:

- смена дня и ночи;

- период – 23 часа 57 минут;

- угловой показатель – 15 градусов;

- направление – против часовой стрелки;

- скоростной параметр у экватора – 1668 км/ч.

Ежегодно происходит снижение скорости движения на 3 миллисекунды, что имеет тесную взаимосвязь с лунным притяжением (по предварительным оценкам ученых-астрономов).

Вращение вокруг Солнца

Осталось ответить на вопрос, каков период обращения Земли вокруг Солнца. Он составляет один земной год. Если привести точные подсчёты – это 365,2565 дней. Самая удалённая от светила область – Афелий, планета достигает её в июне. Самая ближняя точка – Перигелий (декабрь).

Изучая период обращения Земли вокруг Солнца, стоит отметить сильное влияние неправильной формы орбиты, которая оказывает воздействие на скоростной параметр. Когда космический объект достигает скорости 30,28 километров в секунду, он замедляет свой ход. Такой цикл повторяется до бесконечности. И от того, насколько точно он соблюдён, зависит существование всего живого.

В процессе ознакомления с поведением Земли при её движении по орбите представители учёного мира учитывают притяжение Луны и воздействие других звёзд.

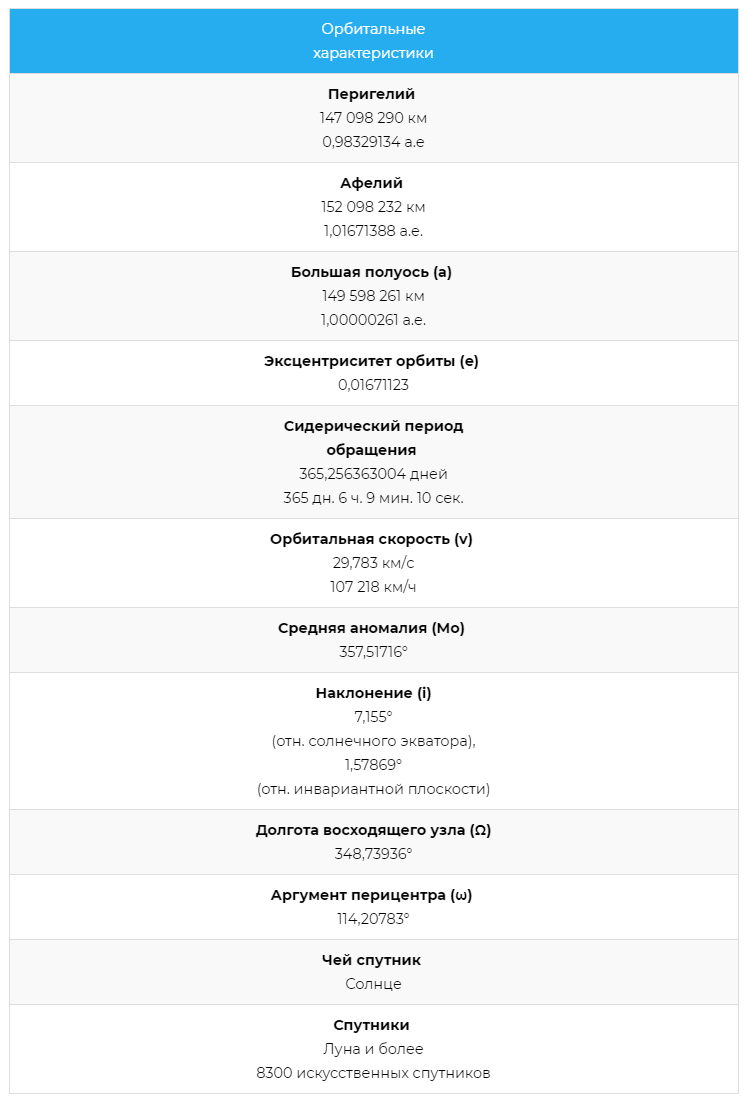

Орбитальные характеристики планеты Земля

Орбитальные характеристики планеты ЗемляОсновные нюансы

Прежде чем рассматривать период обращения Земли вокруг Солнца, необходимо изучить некоторые аспекты, связанные с ней. Дело в том, что наш шар занимает третье место по удалённости от небесного светила. Его формирование произошло из элементов туманности. Случилось это порядка 4,55 миллиардов лет тому назад. В ходе дальнейшего эволюционного развития сформировался неправильный шар. Уникальной стала и орбита, протяжённость которой сравнялась с величиной в 930 миллионов километров.

Исследователи астрономической сферы утверждают, что орбитальная часть планеты является эллиптической. В то время, когда средняя дистанция до светила равна 151 млн км. Точку, которая имеет максимальную удалённость от Земли, астрономы называют Афелием. Планета проходит вокруг неё в конце июня. А точку, находящуюся на максимально близкой дистанции, принято именовать Перигелием.

Так, полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за 1 календарный год. Однако из-за некорректной формы орбиты оказывается существенное влияние на скорость, с которой движется наша планета. В летнее время она равна 29,28 километров в секунду, а затем происходит существенное ускорение после достижения максимальной скоростной отметки в 30,28 секунд в зоне Перигелия. Через некоторое время космическое тело замедляется, и цикл повторяется бесконечно. От того, насколько точно он соблюдён, зависит вся жизнь на планете Земля.

Важно!

В случае более внимательного ознакомления с таким аспектом, как время обращения Земли вокруг Солнца, стоит принять во внимание несколько важнейших аспектов и факторов. Особенно важная роль достаётся притяжению всех небесных тел и воздействию других звёзд. Существенное значение имеет характер, с которым движется наш естественный спутник.

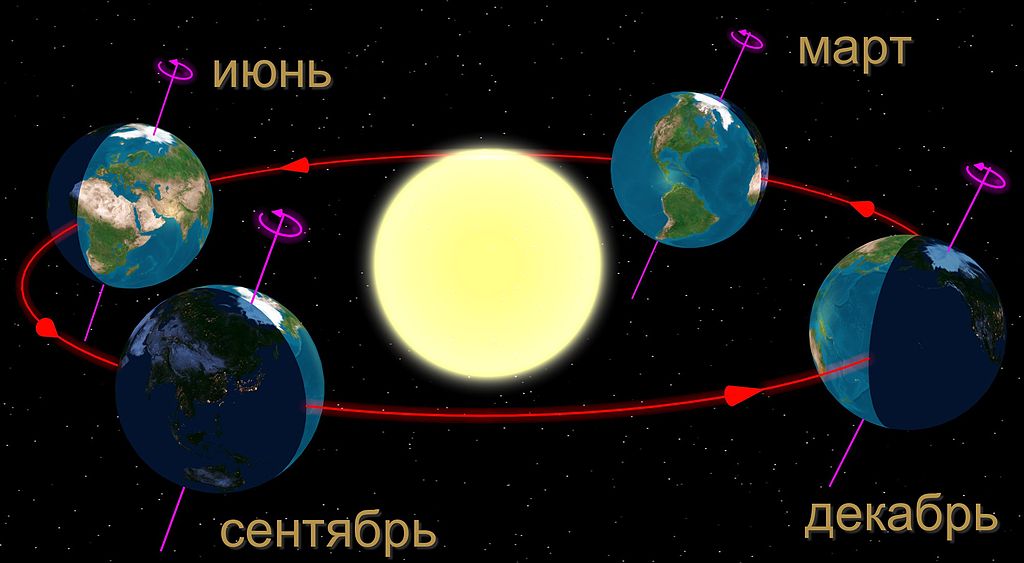

Времена года

Времена годаЧередование времён года

Итак, Земля делает оборот вокруг Солнца, за сколько это происходит? Ответ уже был дан. Полное количество дней – 365. При этом наша планета, как уже отмечалось, направляется на восток. Во время этого странствия космический объект сохраняет один и тот же угол наклона. Поэтому в рамках определённой орбитальной области он постоянно обращён конкретной стороной. Этот отрезок времени человечеством воспринимается как лето. На той стороне, которая «отвёрнута» от нашей звезды, наоборот – будет царить зима. Такое циклическое движение как раз и обеспечивает смену сезонов.

Итак, Земля совершает один оборот вокруг Солнца за год, за который проходит зима, весна, лето и осень. Дважды в этот отрезок времени оба полушария имеют идентичное сезонное состояние. Ведь наша планета поворачивается к звезде так, что она освещается равномерно по всей поверхности. Случается, это в осеннее и весеннее время – в дни равноденствия.

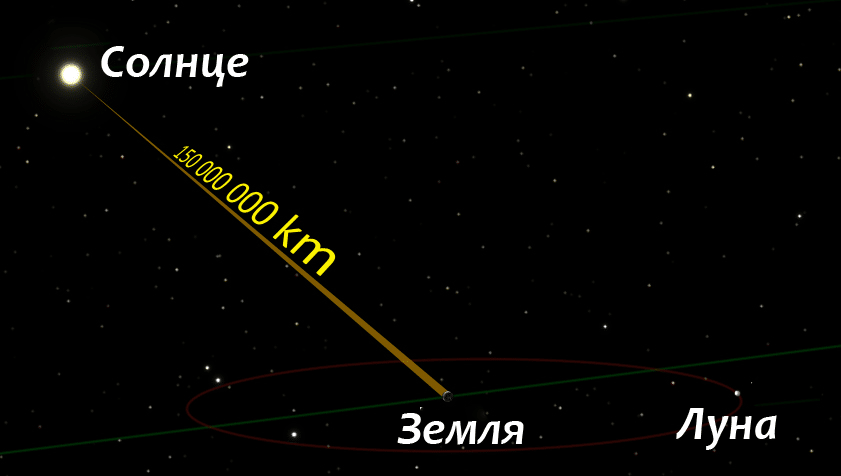

Среднее расстояние от Земли до Солнца

Среднее расстояние от Земли до СолнцаКак объяснить високосный год

Время обращения Земли вокруг Солнца – непросто 365 дней, а 365 дней и 6,5 часов. В свою очередь, период её движения вокруг собственной оси – 23 часа 57 минут. В итоге наблюдаются недостающие часы, которые впоследствии суммируются. Это приводит к появлению ещё суток в году. Их накопление происходит каждые 4 года – 29 февраля. Именно этим явлением можно объяснить так называемый високосный год, в котором 366 дней с дополнительным последним днём февраля.На порядок и характер поведения Земли серьёзное влияние оказывает её естественный спутник, имеющий мощное гравитационное поле. Это приводит к замедлению движения, что приводит к увеличению продолжительности суток: чем дальше, тем больше.

Расстояние между нами и светилом

Итак, очевидно, что Земля вращается вокруг Солнца, за сколько это происходит – тоже понятно. Во время протекания этого явления формируется, а затем действует центробежная сила, которая является противоречивой и отталкивает нас от звезды. Изменения скорости не наблюдается. Это создаёт препятствия для падения на Солнце и отдаления от всей его системы. Поэтому траектория движения является максимально точной.

Исследователям современности удалось серьёзно продвинуться в познаниях и расчётах. Однако многие вопросы до сих пор не раскрыты и требуют детального пояснения и рассмотрения. Поэтому учёные занимаются исследованиями и разрабатывают новое оборудование.