Электролиз | CHEMEGE.RU

Химические реакции, сопровождающиеся переносом электронов (окислительно-восстановительные реакции) делятся на два типа: реакции, протекающие самопроизвольно и реакции, протекающие при прохождении тока через раствор или расплав электролита.

Раствор или расплав электролита помещают в специальную емкость — электролитическую ванну.

Электрический ток — это упорядоченное движение заряженных частиц — ионов, электронов и др. под действием внешнего электрического поля. Электрическое поле в растворе или расплаве электролита создают электроды.

Электроды — это, как правило, стержни из материала, проводящего электрический ток. Их помещают в раствор или расплав электролита, и подключают к электрической цепи с источником питания.

При этом отрицательно заряженный электрод катод — притягивает положительно заряженные ионы — катионы. Положительно заряженный электрод (анод) притягивает отрицательно заряженные частицы (анионы). Катод выступает в качестве восстановителя, а анод — в качестве окислителя.

Различают электролиз с активными и инертными электродами. Активные (растворимые) электроды подвергаются химическим превращениям в процессе электролиза. Обычно их изготавливают из меди, никеля и других металлов. Инертные (нерастворимые) электроды химическим превращениям не подвергаются. Их изготавливают из неактивных металлов, например, платины, или графита.

Электролиз растворов

Различают электролиз раствора или расплава химического вещества. В растворе присутствует дополнительное химическое вещество — вода, которая может принимать участие в окислительно-восстановительных реакциях.

Катодные процессы

В растворе солей катод притягивает катионы металлов. Катионы металлов могут выступать в качестве окислителей. Окислительные способности ионов металлов различаются. Для оценки окислительно-восстановительных способностей металлов применяют электро-химический ряд напряжений:

Каждый металл характеризуется значением электрохимического потен-циала. Чем меньше потенциал, тем больше восстановительные свойства металла и тем меньше окислительные свойства соответствующего иона этого металла. Разным ионам соответствуют разные значения этого потенциала. Электрохимический потенциал — относительная величина. Электрохимический потенциал водорода принят равным нулю.

Также около катода находятся молекулы воды Н2О. В составе воды есть окислитель — ион H+.

При электролизе растворов солей на катоде наблюдаются следующие закономерности:

1. Если металл в соли — активный (до Al3+ включительно в ряду напряжений), то вместо металла на катоде восстанавливается (разряжается) водород, т.к. потенциал водорода намного больше. Протекает процесс восстановления молекулярного водорода из воды, при этом образуются ионы OH—, среда возле катода — щелочная:

2H2O +2ē → H2 + 2OH—

Например, при электролизе раствора хлорида натрия на катоде будет вос-станавливаться только водород из воды.

2. Если металл в соли – средней активности (между Al3+ и Н+), то на катоде восстанавливается (разряжается) и металл, и водород, так как потенциал таких металлов сравним с потенциалом водорода:

Men+ + nē → Me0

2H+2O +2ē → H20 + 2OH—

Например, при электролизе раствора сульфата железа (II) на катоде будет восстанавливаться (разряжаться) и железо, и водород:

Fe2+ + 2ē → Fe0

2H+2O +2ē → H20 + 2OH—

3. Если металл в соли — неактивный (после водорода в ряду стандартных электрохимических металлов), то ион такого металла является более сильным окислителем, чем ион водорода, и на катоде восстанавливается только металл:

Men+ + nē → Me0

Например, при электролизе раствора сульфата меди (II) на катоде будет восстанавливаться медь:

Cu2+ + 2ē → Cu0

4. Если на катод попадают катионы водорода H+, то они и восстанавливаются до молекулярного водорода:

2H+ + 2ē → H20

Анодные процессы

Положительно заряженный анод притягивает анионы и молекулы воды. Анод – окислитель. В качестве восстановителей выступаю либо анионы кислотных остаток, либо молекулы воды (за счет кислорода в степени окисления -2: H2O-2).

При электролизе растворов солей на аноде наблюдаются следующие закономерности:

1. Если на анод попадает бескислородный кислотный остаток, то он окисляется до свободного состояния (до степени окисления 0):

неМеn- – nē = неМе0

Например: при электролизе раствора хлорида натрия на аноде окисляют-ся хлорид-ионы:

2Cl— – 2ē = Cl20

Действительно, если вспомнить Периодический закон: при увеличении электроотрицательности неметалла его восстановительные свойства уменьшаются. А кислород – второй по величине электроотрицательности элемент. Таким образом, проще окислить практически любой неметалл, а не кислород. Правда, есть одно исключение. Наверное, вы уже догадались. Конечно же, это фтор. Ведь электроотрицательность фтора больше, чем у кислорода. Таким образом, при электролизе растворов фторидов окисляться будут именно молекулы воды, а не фторид-ионы:

2H2O-2 – 4ē → O20+ 4H+

2. Если на анод попадает кислородсодержащий кислотный остаток, либо фторид-ион, то окислению подвергается вода с выделением молекулярно-го кислорода:

2H2O-2 – 4ē → O20 + 4H+

3. Если на анод попадает гидроксид-ион, то он окисляется и происходит выделение молекулярного кислорода:

4O-2H– – 4ē → O20 + 2H2O

4. При электролизе растворов солей карбоновых кислот окислению под-вергается атом углерода карбоксильной группы, выделяется углекислый газ и соответствующий алкан.

Например, при электролизе растворов ацетатов выделяется углекислый газ и этан:

2CH3C+3OO– –2ē → 2C+4O2+ CH3-CH3

Суммарные процессы электролиза

Рассмотрим электролиз растворов различных солей.

Например, электролиз раствора сульфата меди. На катоде восстанавливаются ионы меди:

Катод (–): Cu2+ + 2ē → Cu0

На аноде окисляются молекулы воды:

Анод (+): 2H2O-2 – 4ē → O2 + 4H+

Сульфат-ионы в процессе не участвуют. Мы их запишем в итоговом уравнении с ионами водорода в виде серной кислоты:

2Cu2+SO4 + 2H2O-2 → 2Cu0 + 2H2SO4 + O20

Электролиз раствора хлорида натрия выглядит так:

На катоде восстанавливается водород:

Катод (–): 2H+2O +2ē → H20 + 2OH–

На аноде окисляются хлорид-ионы:

Анод (+): 2Cl– – 2ē → Cl20

Ионы натрия в процессе электролиза не участвуют. Мы записываем их с гидроксид-анионами в суммарном уравнении электролиза раствора хлорида натрия:

2H+2O +2NaCl– → H20 + 2NaOH + Cl20

Следующий пример: электролиз водного раствора карбоната калия.

На катоде восстанавливается водород из воды:

Катод (–): 2H+2O +2ē → H20 + 2OH–

На аноде окисляются молекулы воды до молекулярного кислорода:

Анод (+): 2H2O-2 – 4ē → O20 + 4H+

Таким образом, при электролизе раствора карбоната калия ионы калия и карбонат-ионы в процессе не участвуют. Происходит электролиз воды:

2H2+O-2 → 2H20 + O20

Еще один пример: электролиз водного раствора хлорида меди (II).

На катоде восстанавливается медь:

Катод (–): Cu2+ + 2ē → Cu0

На аноде окисляются хлорид-ионы до молекулярного хлора:

Анод (+): 2Cl– – 2ē → Cl20

Таким образом, при электролизе раствора карбоната калия происходит электролиз воды:

Cu2+Cl2– → Cu0 + Cl20

Еще несколько примеров: электролиз раствора гидроксида натрия.

На катоде восстанавливается водород из воды:

Катод (–): 2H+2O +2ē → H20 + 2OH–

На аноде окисляются гидроксид-ионы до молекулярного кислорода:

Анод (+): 4O-2H– – 4ē → O20 + 2H2O

Таким образом, при электролизе раствора гидроксида натрия происходит разложение воды, катионы натрия в процессе не участвуют:

2H2+O-2 → 2H20 + O20

Электролиз расплавов

При электролизе расплава на аноде окисляются анионы кислотных остатков, а на катоде восстанавливаются катионы металлов. Молекул воды в системе нет.

Например: электролиз расплава хлорида натрия. На катоде восстанавли-ваются катионы натрия:

Катод (–): Na+ + ē → Na0

На аноде окисляются анионы хлора:

Анод (+): 2Cl– – 2ē → Cl20

Суммарное уравнение электролиза расплава хлорида натрия:

2Na+Cl– → 2Na0 + Cl20

Еще один пример: электролиз расплава гидроксида натрия. На катоде восстанавливаются катионы натрия:

Катод (–): Na+ + ē → Na0

На аноде окисляются гидроксид-ионы:

Анод (+): 4OH– – 4ē → O20 + 2H2O

Суммарное уравнение электролиза расплава гидроксида натрия:

4Na+OH– → 4Na0 + O20+ 2H2O

Многие металлы получают в промышленности электролизом расплавов.

Например, алюминий получают электролизом раствора оксида алюминия в расплаве криолита. Криолит – Na3[AlF6] плавится при более низкой температуре (1100оС), чем оксид алюминия (2050оС). А оксид алюминия отлично растворяется в расплавленном криолите.

В растворе криолите оксид алюминия диссоциирует на ионы:

Al2O3 = Al3+ + AlO33-

На катоде восстанавливаются катионы алюминия:

Катод (–): Al3+ + 3ē → Al0

На аноде окисляются алюминат-ионы:

Анод (+): 4AlO33– – 12ē → 2Al2O3 + 3O20

Общее уравнение электролиза раствора оксида алюминия в расплаве криолита:

2Al2О3 = 4Al0 + 3О20

В промышленности при электролизе оксида алюминия в качестве электродов используют графитовые стержни. При этом электроды частично окисляются (сгорают) в выделяющемся кислороде:

C0 + О20 = C+4O2-2

Электролиз с растворимыми электродами

Если материал электродов выполнен из того же металла, который присут-ствует в растворе в виде соли, или из более активного металла, то на аноде разряжаются не молекулы воды или анионы, а окисляются частицы самого металла в составе электрода.

Например, рассмотрим электролиз раствора сульфата меди (II) с медными электродами.

На катоде разряжаются ионы меди из раствора:

Катод (–): Cu2+ + 2ē → Cu0

На аноде окисляются частицы меди из электрода:

Анод (+): Cu0 – 2ē → Cu2+

Поделиться ссылкой:

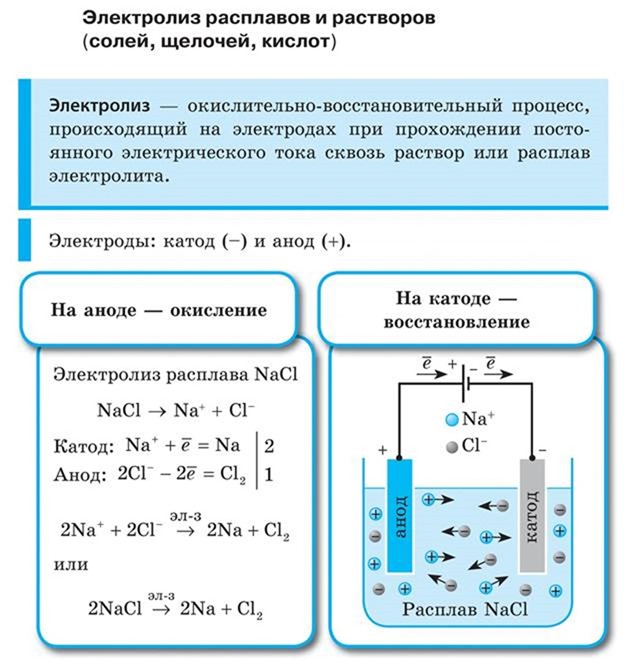

Тема №34 «Электролиз расплавов и растворов»

Оглавление

- Электролиз расплавленных солей

- Электролитические диссоциация и ассоциация

- Шпаргалка

- Задания для самопроверки

Электролиз расплавленных солей

Электролиз — это окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах при прохождении электрического тока через расплав или раствор электролита.

Рассмотрим процесс электролиза расплава хлорида натрия. В расплаве идет процесс термической диссоциации:

Под действием электрического тока катионы Na+ движутся к катоду и принимают от него электроны:

Анионы Cl— движутся к аноду и отдают электроны:

Суммарное уравнение процессов:

или

На катоде образуется металлический натрий, на аноде — газообразный хлор.

Главное, что вы должны помнить: в процессе электролиза за счет электрической энергии осуществляется химическая реакция, которая самопроизвольно идти не может.

Электролиз водных растворов солей | Дистанционные уроки

12-Окт-2012 | комментариев 59 | Лолита Окольнова

Тема электролиза довольна большая, формул в ней много и, как мне кажется, больше ее изучают на уроках физики… Я хочу рассмотреть ту часть, которая касается химии, и при этом только формат ЕГЭ — электролиз водных растворов солей.

Электролиз водных растворов солей

Для начала давайте представим себе систему, в которой происходит электролиз.

Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.

Электроды — это такие пластинки или стержни, опущенные в раствор, они подключены к источнику тока.

- Анод — положительно заряженный электрод

- Катод — отрицательно заряженный электрод

Мы будем рассматривать случай

При пропускании электрического тока, вещество раствора будет претерпевать химические изменения, т.е. буду образовываться новые химические вещества. Они будут притягиваться к электродам следующим образом:

- Неметаллы и их производны, анионы — к аноду

- Металлы и их производный, катионы — к катоду

Теперь рассмотрим электролиз водных растворов различных солей

Для этого нам понадобится ряд активности металлов \ электрохимический ряд напряжений:

Разберем сначала катионы:

- Если металл стоит до Н, то вместо него электролизу подвергается вода:

2H2O + 2е = H2 + 2OH– Образовавшийся водород h3 идет к катоду - Если металл стоит после Н, то он сам восстанавливается:

Cu2+ + 2е = Cu0 Медь осаждается на катоде - Катионы металлов, стоящие в ряду напряжений после алюминия до водорода, могут восстанавливаться вместе с молекулами воды:

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН—Zn2+ + 2e = Zn0

Теперь анионы-кислотные остатки:

- Кислородсодержащие кислотные остатки — вместо них электролизу подвергается вода:

2H2O — 4e = O2 + 4H+ Образовавшийся O2 выделяется на аноде - Бескислородные кислотные остатки — окисляются до простого вещества:

Cl− — 1e = Cl20 Хлор выделяется на аноде - Исключение: F− — вместо него будет выделяться кислород.

Примеры:

1.1. Катион стоит в ряду до Н, кислотный остаток содержит кислород О:

K2SO4↔2K++SO42−

K(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−

A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4H+

2H2O (электролиз) → 2H2 + O2

1.2. Катион стоит в ряду до Н, кислотный остаток беcкислородный:

LiCl ↔ Li+ + Cl−

катод (-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−

анод (+): Cl− — 1e = Cl0; Cl0+Cl0=Cl2

2LiCl + 2H2O(электролиз) → H2 + Cl2 +2LiOH

2.1. Катион стоит в ряду после Н, кислотный остаток содержит кислород О:

СuSO4 ↔ Cu2++SO42−

K(-): Cu2+ + 2e = Cu0

A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4Н+

2CuSO

2.2. Катион стоит в ряду после Н, кислотный остаток беcкислородный:

катод (-): Cu2+ + 2e = Cu0

анод (+): 2Cl− — 2e = 2Cl0

CuCl2 (электролиз) →Cu + Cl2

Электролиз водных растворов солей отличается от электролиза расплавов.

Отличие — в наличии растворителя. При электролизе водных растворов солей

кроме ионов самого вещества в процессе участвуют ионы растворителя. При электролизе расплавов — только ионы самого вещества.

- ЕГЭ это вопрос Части B № 3

Категории: |

Обсуждение: «Электролиз водных растворов солей»

(Правила комментирования)Электролиз — Википедия

Электро́лиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав

Электролиз является одним из лучших способов золочения или покрытия металла медью, золотом и т.д.

Упорядоченное движение ионов в проводящих жидкостях происходит в электрическом поле, которое создаётся электродами — проводниками, соединёнными с полюсами источника электрической энергии. Катодом при электролизе называется отрицательный электрод, анодом — положительный[1]. Положительные ионы — катионы (ионы металлов, водородные ионы, ионы аммония и др.) — движутся к катоду, отрицательные ионы — анионы (ионы кислотных остатков и гидроксильной группы) — движутся к аноду.

Реакции, происходящие при электролизе на электродах, называются вторичными. Первичными являются реакции диссоциации в электролите. Разделение реакций на первичные и вторичные помогло Майклу Фарадею установить законы электролиза.

Применение

Электролиз широко применяется в современной промышленности. В частности, электролиз является одним из способов промышленного получения алюминия, водорода, диоксида марганца[2], пероксида водорода. Большое количество металлов извлекается из руд и подвергается переработке с помощью электролиза (электроэкстракция, электрорафинирование). Также электролиз является основным процессом, благодаря которому функционирует химический источник тока.

Электролиз находит применение в очистке сточных вод (процессы электрокоагуляции, электроэкстракции, электрофлотации).

Применяется для получения многих веществ (металлов, водорода, хлора и др.), при нанесении металлических покрытий (гальваностегия), воспроизведении формы предметов (гальванопластика).

Первый закон Фарадея

В 1832 году Фарадей установил, что масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду q, прошедшему через электролит:

m=k⋅q=k⋅I⋅t{\displaystyle m=k\cdot q=k\cdot I\cdot t},если через электролит пропускается в течение времени t постоянный ток с силой тока I.

Коэффициент пропорциональности k{\displaystyle k} называется электрохимическим эквивалентом вещества. Он численно равен массе вещества, выделившегося при прохождении через электролит единичного электрического заряда, и зависит от химической природы вещества.

Вывод закона Фарадея

- m=miNi{\displaystyle m=m_{i}N_{i}} (1)

- mi=M/Na{\displaystyle m_{i}=M/N_{a}} (2)

- Ni=Δqqi{\displaystyle N_{i}={\frac {\Delta q}{q_{i}}}} (3)

- Δq=IΔt{\displaystyle \Delta q=I\Delta t} (4)

- qi=ez{\displaystyle q_{i}=ez}, (5)

- где z — валентность атома (иона) вещества,

- e — заряд электрона

- Подставляя (2)-(5) в (1), получим

- m=μzeNAIΔt{\displaystyle m={\frac {\mu }{zeN_{A}}}I\Delta t}

- m=μzFIΔt{\displaystyle m={\frac {\mu }{zF}}I\Delta t},

где F=eNA{\displaystyle F=eN_{A}} — постоянная Фарадея.

- k=μFz{\displaystyle k={\frac {\mu }{Fz}}}

- m=kIΔt{\displaystyle m=kI\Delta t}

Второй закон Фарадея

Электрохимические эквиваленты различных веществ пропорциональны их молярным массам и обратно пропорциональны числам, выражающим их химическую валентность.

Химическим эквивалентом иона называется отношение молярной массы A{\displaystyle A}иона к его валентности z{\displaystyle z}. Поэтому электрохимический эквивалент

- k = 1F⋅Az{\displaystyle k\ =\ {1 \over F}\cdot {A \over z}},

где F{\displaystyle F} — постоянная Фарадея.

Второй закон Фарадея записывается в следующем виде:

- m=M⋅I⋅Δtn⋅F{\displaystyle m={\frac {M{\cdot }I{\cdot }{\Delta }t}{n{\cdot }F}}},

- где M{\displaystyle M} — молярная масса данного вещества, образовавшегося (однако не обязательно выделившегося — оно могло и вступить в какую-либо реакцию сразу после образования) в результате электролиза, г/моль

- I{\displaystyle I} — сила тока, пропущенного через вещество или смесь веществ (раствор, расплав), А

- Δt{\displaystyle {\Delta }t} — время, в течение которого проводился электролиз, с

- F{\displaystyle F} — постоянная Фарадея, Кл·моль−1

- n{\displaystyle n} — число участвующих в процессе электронов, которое при достаточно больших значениях силы тока равно абсолютной величине заряда иона (и его противоиона), принявшего непосредственное участие в электролизе (окисленного или восстановленного)

- Однако это не всегда так; например, при электролизе раствора соли меди(II) может образовываться не только свободная медь, но и ионы меди(I) (при небольшой силе тока).

Изменение электролизом веществ

Не все вещества будут электролизироваться при пропускании электрического тока. Существуют некоторые закономерности и правила.

| Катионы активных металлов | Катионы менее активных металлов | Катионы неактивных металлов |

|---|---|---|

| Li+, Cs+, Rb+, K+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Na+, Mg2+, Be2+, Al3+ | Mn2+, Cr3+, Zn2+, Ga3+, Fe2+, Cd2+, In3+, Tl+, Co2+, Ni2+, Mo4+, Sn2+, Pb2+ | Bi3+, Cu2+, Ag+, Hg2+, Pd3+, Pt2+, Au3+ |

| Тяжело разряжаются (только из расплавов), в водном растворе электролизу подвергается вода с выделением водорода | В водном растворе восстанавливается металл (при малой концентрации катионов в растворе — металл и водород) | Легко разряжаются, и восстанавливается только металл |

| Анионы кислородсодержащих кислот и фторид-ион | Гидроксид-ионы; анионы бескислородных кислот (кроме F−) |

|---|---|

| PO43−, CO32−, SO42−, NO3−, NO2−, ClO4−, F− | OH−, Cl−, Br−, I−, S2− |

| Тяжело разряжаются (только из расплавов), в водном растворе электролизу подвергается вода с выделением кислорода | Легко разряжаются |

Примеры

Расплавы

Активные металлы, менее активные металлы и неактивные металлы в расплавах ведут себя одинаково.

1. Соль активного металла и бескислородной кислоты:

NaCl⟷Na++Cl−{\displaystyle {\ce {NaCl <-> Na+ + Cl-}}}

K(-): Na++e−=Na0{\textstyle {\ce {Na+ + e- = Na^0}}}

A(+): Cl−−e−⟶Cl0⟶Cl2{\displaystyle {\ce {Cl- — e- -> Cl^0 -> Cl2}}}

Вывод: 2NaCl⟶2Na+Cl2↑{\displaystyle {\ce {2NaCl -> 2Na + Cl2 ^}}}

2. Соль активного металла и кислородсодержащей кислоты:

Na2SO4⟷2Na++SO42−{\displaystyle {\ce {Na2SO4 <-> 2Na+ + SO4^2-}}}

K(-): 2Na++2e−=2Na0{\displaystyle {\ce {2Na+ + 2e- = 2Na^0}}}

A(+): 2SO42−−4e−=2SO3+O2{\displaystyle {\ce {2SO4^2- — 4e- = 2SO3 + O2}}}

Вывод: 2Na2SO4⟶4Na+2SO3↑+O2↑{\displaystyle {\ce {2Na2SO4 -> 4Na + 2SO3 ^ + O2 ^}}}

3. Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион:

NaOH⟷Na++OH−{\displaystyle {\ce {NaOH <-> Na+ + OH-}}}

K(-): Na++e−=Na0{\displaystyle {\ce {Na+ + e- = Na^0}}}

A(+): 4OH−−4e−=2h3O+O2{\displaystyle {\ce {4OH- — 4e- = 2h3O + O2}}}

Вывод: 4NaOH⟶4Na+2h3O+O2↑{\displaystyle {\ce {4NaOH -> 4Na + 2h3O + O2 ^}}}

Растворы

Активные металлы

1. Соль активного металла и бескислородной кислоты

NaCl⟷Na++Cl−{\displaystyle {\ce {NaCl <-> Na+ + Cl-}}}

K(-): 2h3O+2e−=h3+2OH−{\displaystyle {\ce {2h3O + 2e- = h3 + 2OH-}}}

A(+): Cl−−e−⟶Cl0⟶Cl2{\displaystyle {\ce {Cl- — e- -> Cl0 -> Cl2}}}

Вывод: 2NaCl+2h3O⟶h3↑+Cl2↑+2NaOH{\displaystyle {\ce {2NaCl + 2h3O -> h3 ^ + Cl2 ^ + 2NaOH}}}

2. Соль активного металла и кислородсодержащей кислоты

Na2SO4⟷2Na++SO42−{\displaystyle {\ce {Na2SO4 <-> 2Na+ + SO4^2-}}}

K(-): 2h3O+2e−=h3↑+2OH−{\displaystyle {\ce {2h3O + 2e- = h3 ^ + 2OH-}}}

A(+): 2h3O−4e−=O2↑+4H+{\displaystyle {\ce {2h3O — 4e- = O2 ^ + 4H+}}}

Вывод: 2h3O⟶2h3↑+O2↑{\displaystyle {\ce {2h3O -> 2h3 ^ + O2 ^}}}

3. Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион

NaOH⟷Na++OH−{\displaystyle {\ce {NaOH <-> Na+ + OH-}}}

K(-): 2h3O+2e−=h3↑+2OH−{\displaystyle {\ce {2h3O + 2e- = h3 ^ + 2OH-}}}

A(+): 4OH−−4e−=O2↑+2h3O{\displaystyle {\ce {4OH- -4e- = O2 ^ + 2h3O}}}

Суммарно: 4h3O+4e−+4OH−=2h3↑+4OH−+4e−+O2↑+2h3O{\displaystyle {\ce {4h3O + 4e- + 4OH- = 2h3 ^ + 4OH- + 4e- + O2 ^ + 2h3O}}}

Вывод: 2h3O⟶2h3↑+O2↑{\displaystyle {\ce {2h3O -> 2h3 ^ + O2 ^}}}

Менее активные металлы и неактивные металлы

1. Соль менее активного металла и бескислородной кислоты

ZnCl2⟷Zn2++2Cl−{\displaystyle {\ce {ZnCl2 <-> Zn^2+ + 2Cl-}}}

K(-): Zn2++2e−=Zn0{\displaystyle {\ce {Zn^2+ + 2e- = Zn^0}}}

A(+): 2Cl−−2e−=2Cl0{\displaystyle {\ce {2Cl- — 2e- = 2Cl^0}}}

Вывод: ZnCl2⟶Zn+Cl2↑{\displaystyle {\ce {ZnCl2 -> Zn + Cl2 ^}}}

2. Соль менее активного металла и кислородсодержащей кислоты

ZnSO4⟷Zn2++SO42−{\displaystyle {\ce {ZnSO4 <-> Zn^2+ + SO4^2-}}}

K(-): Zn2++2e−=Zn0{\displaystyle {\ce {Zn^2+ + 2e- = Zn^0}}}

A(+): 2h3O−4e−=O2↑+4H+{\displaystyle {\ce {2h3O — 4e- = O2 ^ + 4H+}}}

Вывод: 2ZnSO4+2h3O⟶2Zn+2h3SO4+O2{\displaystyle {\ce {2ZnSO4 + 2h3O -> 2Zn + 2h3SO4 + O2}}}

3. Гидроксид: невозможно (нерастворим)

Мнемоническое правило

Для запоминания катодных и анодных процессов в электрохимии существует следующее мнемоническое правило:

- У анода анионы окисляются.

- На катоде катионы восстанавливаются.

В первой строке все слова начинаются с гласной буквы, во второй — с согласной.

Или проще:

- КАТод — КАТионы (ионы у катода)

- АНод — АНионы (ионы у анода)

Электролиз в газах

Электролиз в газах, при наличии ионизатора, объясняется тем, что при прохождении через них постоянного электрического тока наблюдается выделение веществ на электродах. Законы Фарадея в газах не действительны, но существуют несколько закономерностей:

- при отсутствии ионизатора электролиз проводиться не будет, даже при высоком напряжении;

- электролизу подвергаются только бескислородные кислоты в газообразном состоянии и некоторые газы;

- уравнения электролиза, как в электролитах, так и в газах, всегда остаются постоянными.

См. также

Примечания

Ссылки

| |||

Электролиз — это… Что такое Электролиз?

совокупность процессов электрохимического окисления-восстановления (См. Окисление-восстановление) на погруженных в электролит (См. Электролиты) электродах при прохождении через него электрического тока. Э. лежит в основе электрохимического метода лабораторного и промышленного получения различных веществ — как простых (Э. в узком смысле слова), так и сложных (Электросинтез). Изучение и применение Э. началось в конце 18 — начале 19 вв., в период становления электрохимии (См. Электрохимия). Для разработки теоретических основ Э. большое значение имело установление М. Фарадеем (См. Фарадей) в 1833—34 точных соотношений между количеством электричества, прошедшего при Э., и количеством вещества, выделившегося на электродах (см. Фарадея законы). Промышленное применение Э. стало возможным после появления в 70-х гг. 19 в. мощных генераторов постоянного тока. Особенность Э. — пространственное разделение процессов окисления и восстановления: электрохимическое окисление происходит на аноде, восстановление — на катоде. Э. осуществляется в специальных аппаратах — электролизёрах (См. Электролизёры). Э. происходит за счёт подводимой энергии постоянного тока и энергии, выделяющейся при химических превращениях на электродах. Энергия при Э. расходуется на повышение гиббсовой энергии (См. Гиббсова энергия) системы в процессе образования целевых продуктов и частично рассеивается в виде теплоты при преодолении сопротивлений в электролизёре и в других участках электрической цепи.На катоде в результате Э. происходит восстановление ионов или молекул электролита с образованием новых продуктов. Катионы принимают электроны и превращаются в ионы более низкой степени окисления или в атомы, например при восстановлении ионов железа (F3+e— → Fe2+), электроосаждении меди (Cu2+ + 2e-→ Cu). Нейтральные молекулы могут участвовать в превращениях на катоде непосредственно или реагировать с промежуточными продуктами катодного процесса. На аноде в результате Э. происходит окисление ионов или молекул, находящихся в электролите или принадлежащих материалу анода (анод растворяется или окисляется), например: выделение кислорода (4OH—→ 4e— + 2H2O + O2) и хлора (2C1—→2e— + Cl2), образование хромата (Cr3+ + 3OH— + H2O → CrO42- + 5H+ + 3e—), растворение меди (Cu → Cu2+ + 2e-), оксидирование алюминия (2Al + 3H2O → Al2O3 +6Н+ + 6e—). Электрохимическая реакция получения того или иного вещества (в атомарном, молекулярном или ионном состоянии) связана с переносом от электрода в электролит (или обратно) одного или нескольких зарядов в соответствии с уравнением химической реакции. В последнем случае такой процесс осуществляется, как правило, в виде последовательности элементарных одноэлектронных реакций, то есть постадийно, с образованием промежуточных ионов или радикальных частиц на электроде, часто остающихся на нём в адсорбированном состоянии.

Скорости электродных реакций зависят от состава и концентрации электролита, от материала электрода, электродного потенциала, температуры и ряда других факторов. Скорость каждой электродной реакции определяется скоростью переноса электрических зарядов через единицу поверхности электрода в единицу времени; мерой скорости, следовательно, служит плотность тока.

Количество образующихся при Э. продуктов определяется законами Фарадея. Если на каждом из электродов одновременно образуется ряд продуктов в результате нескольких электрохимических реакций, доля тока (в %), идущая на образование продукта одной из них, называется выходом данного продукта по току.

Преимущества Э. перед химическим методами получения целевых продуктов заключаются в возможности сравнительно просто (регулируя ток) управлять скоростью и селективной направленностью реакций. Условия Э. легко контролировать, благодаря чему можно осуществлять процессы как в самых «мягких», так и в наиболее «жёстких» условиях окисления или восстановления, получать сильнейшие окислители и восстановители, используемые в науке и технике. Э. — основной метод промышленного производства алюминия, хлора и едкого натра, важнейший способ получения фтора, щелочных и щелочноземельных металлов, эффективный метод рафинирования металлов. Путём Э. воды производят водород и кислород. Электрохимический метод используется для синтеза органических соединений различных классов и многих окислителей (персульфатов, перманганатов, перхлоратов, перфторорганических соединений и др.). Применение Э. для обработки поверхностей включает как катодные процессы гальванотехники (См. Гальванотехника) (в машиностроении, приборостроении, авиационной, электротехнической, электронной промышленности), так и анодные процессы полировки, травления, размерной анодно-механической обработки (См. Анодно-механическая обработка), оксидирования (анодирования (См. Анодирование)) металлических изделий (см. также Электрофизические и электрохимические методы обработки). Путём Э. в контролируемых условиях осуществляют защиту от коррозии металлических сооружений и конструкций (анодная и катодная защита).Э. В. Касаткин.

Электролиз — Большая советская энциклопедия

Электро́лиз

(от Электро… и греч. lysis — разложение, растворение, распад)

совокупность процессов электрохимического окисления-восстановления (См. Окисление-восстановление) на погруженных в электролит (См. Электролиты) электродах при прохождении через него электрического тока. Э. лежит в основе электрохимического метода лабораторного и промышленного получения различных веществ — как простых (Э. в узком смысле слова), так и сложных (Электросинтез).

Изучение и применение Э. началось в конце 18 — начале 19 вв., в период становления электрохимии (См. Электрохимия). Для разработки теоретических основ Э. большое значение имело установление М. Фарадеем (См. Фарадей) в 1833—34 точных соотношений между количеством электричества, прошедшего при Э., и количеством вещества, выделившегося на электродах (см. Фарадея законы). Промышленное применение Э. стало возможным после появления в 70-х гг. 19 в. мощных генераторов постоянного тока.

Особенность Э. — пространственное разделение процессов окисления и восстановления: электрохимическое окисление происходит на аноде, восстановление — на катоде. Э. осуществляется в специальных аппаратах — электролизёрах (См. Электролизёры).

Э. происходит за счёт подводимой энергии постоянного тока и энергии, выделяющейся при химических превращениях на электродах. Энергия при Э. расходуется на повышение гиббсовой энергии (См. Гиббсова энергия) системы в процессе образования целевых продуктов и частично рассеивается в виде теплоты при преодолении сопротивлений в электролизёре и в других участках электрической цепи.

На катоде в результате Э. происходит восстановление ионов или молекул электролита с образованием новых продуктов. Катионы принимают электроны и превращаются в ионы более низкой степени окисления или в атомы, например при восстановлении ионов железа (F3+e— → Fe2+), электроосаждении меди (Cu2+ + 2e-→ Cu). Нейтральные молекулы могут участвовать в превращениях на катоде непосредственно или реагировать с промежуточными продуктами катодного процесса. На аноде в результате Э. происходит окисление ионов или молекул, находящихся в электролите или принадлежащих материалу анода (анод растворяется или окисляется), например: выделение кислорода (4OH—→ 4e— + 2H2O + O2) и хлора (2C1—→2e— + Cl2), образование хромата (Cr3+ + 3OH— + H2O → CrO42- + 5H+ + 3e—), растворение меди (Cu → Cu2+ + 2e-), оксидирование алюминия (2Al + 3H2O → Al2O3 +6Н+ + 6e—). Электрохимическая реакция получения того или иного вещества (в атомарном, молекулярном или ионном состоянии) связана с переносом от электрода в электролит (или обратно) одного или нескольких зарядов в соответствии с уравнением химической реакции. В последнем случае такой процесс осуществляется, как правило, в виде последовательности элементарных одноэлектронных реакций, то есть постадийно, с образованием промежуточных ионов или радикальных частиц на электроде, часто остающихся на нём в адсорбированном состоянии.

Скорости электродных реакций зависят от состава и концентрации электролита, от материала электрода, электродного потенциала, температуры и ряда других факторов. Скорость каждой электродной реакции определяется скоростью переноса электрических зарядов через единицу поверхности электрода в единицу времени; мерой скорости, следовательно, служит плотность тока.

Количество образующихся при Э. продуктов определяется законами Фарадея. Если на каждом из электродов одновременно образуется ряд продуктов в результате нескольких электрохимических реакций, доля тока (в %), идущая на образование продукта одной из них, называется выходом данного продукта по току.

Преимущества Э. перед химическим методами получения целевых продуктов заключаются в возможности сравнительно просто (регулируя ток) управлять скоростью и селективной направленностью реакций. Условия Э. легко контролировать, благодаря чему можно осуществлять процессы как в самых «мягких», так и в наиболее «жёстких» условиях окисления или восстановления, получать сильнейшие окислители и восстановители, используемые в науке и технике. Э. — основной метод промышленного производства алюминия, хлора и едкого натра, важнейший способ получения фтора, щелочных и щелочноземельных металлов, эффективный метод рафинирования металлов. Путём Э. воды производят водород и кислород. Электрохимический метод используется для синтеза органических соединений различных классов и многих окислителей (персульфатов, перманганатов, перхлоратов, перфторорганических соединений и др.). Применение Э. для обработки поверхностей включает как катодные процессы гальванотехники (См. Гальванотехника) (в машиностроении, приборостроении, авиационной, электротехнической, электронной промышленности), так и анодные процессы полировки, травления, размерной анодно-механической обработки (См. Анодно-механическая обработка), оксидирования (анодирования (См. Анодирование)) металлических изделий (см. также Электрофизические и электрохимические методы обработки). Путём Э. в контролируемых условиях осуществляют защиту от коррозии металлических сооружений и конструкций (анодная и катодная защита).

Лит. см. при ст. Электрохимия.

Э. В. Касаткин.

Источник: Большая советская энциклопедия на Gufo.me

Значения в других словарях

- электролиз — -а, м. Химические процессы, протекающие в электролитах и на погруженных в них электродах при прохождении через электролиты постоянного электрического тока. [От греч. ’ήλεκτρον — янтарь и λύσις — разложение] Малый академический словарь

- электролиз — Электролиз, электролизы, электролиза, электролизов, электролизу, электролизам, электролиз, электролизы, электролизом, электролизами, электролизе, электролизах Грамматический словарь Зализняка

- электролиз — ЭЛЕКТРОЛИЗ, а, м. (спец.). Разложение (растворение, распад) вещества на составные части при прохождении через него электрического тока. | прил. электролизный, ая, ое и электролитический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова

- электролиз — Электр/о́/лиз/. Морфемно-орфографический словарь

- ЭЛЕКТРОЛИЗ — Совокупность электрохим. процессов, проходящих на электродах, погружённых в электролит, при прохождении по нему электрич. тока. В результате этих процессов в-ва, входящие в состав электролита, выделяются в свободном виде. Физический энциклопедический словарь

- электролиз — ЭЛЕКТРОЛИЗ -а; м. [от сл. электрический и lysis — разложение, отделение] Спец. Химические процессы (разложение, распад вещества), протекающие на погружённых в электролит электродах при прохождении электрического тока. ◁ Электролитический (см.). Толковый словарь Кузнецова

- ЭЛЕКТРОЛИЗ — ЭЛЕКТРОЛИЗ, ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ, происходящая при прохождении постоянного тока через ЭЛЕКТРОЛИТ. Процесс заключается в перемещении положительных ионов к отрицательному ЭЛЕКТРОДУ (КАТОДУ) и отрицательных ионов к положительному электроду (АНОДУ). Научно-технический словарь

- электролиз — ЭЛЕКТР’ОЛИЗ, электролиза, мн. нет, ·муж. (от слова электрический и ·греч. lysis — растворение) (физ.). Разложение вещества на составные части при прохождении через его раствор электрического тока. Толковый словарь Ушакова

- ЭЛЕКТРОЛИЗ — ЭЛЕКТРОЛИЗ (от электро… и…лиз) — совокупность процессов электрохимического окисления — восстановления, происходящих на погруженных в электролит электродах при прохождении электрического тока. Большой энциклопедический словарь

- электролиз — сущ., кол-во синонимов: 1 гальванолиз 1 Словарь синонимов русского языка

- электролиз — ЭЛЕКТРОЛИЗ совокупность электрохим. окислительно-восстановит. процессов, происходящих при прохождении электрич. тока через электролит с погруженными в него электродами. Химическая энциклопедия

- электролиз — орф. электролиз, -а Орфографический словарь Лопатина

- электролиз — электролиз м. Химический процесс разложения вещества на составные части при прохождении через него электрического тока. Толковый словарь Ефремовой

- электролиз — Электролиза, мн. нет, м. [от слова электрический и греч. lysis – растворение] (физ.). Разложение вещества на составные части при прохождении через его раствор электрического тока. Большой словарь иностранных слов

- Электролиз — См. Электролитическая диссоциация и Электрохимия. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

- электролиз — ЭЛЕКТРОЛИЗ а, м. électrolyse f., > нем. Elektrolyse. Разложение веществ при помощи электрического тока на составные элементы (напр. воды на кислород и водород). Павленков 1911. Словарь галлицизмов русского языка

Электролиз. Видеоурок. Химия 11 Класс

Тема: Окислительно-восстановительные реакции

Урок: Электролиз

Электролиз – это окислительно-восстановительная реакция, которая протекает под действием электрического тока на электродах, погруженных в раствор или расплав электролита.

Существует два типа электродов.

Анод – это электрод, на котором происходит окисление.

Катод – это электрод, на котором происходит восстановление. К аноду стремятся анионы, так как он имеет положительный заряд. К катоду стремятся катионы, потому что он заряжен отрицательно и, согласно законам физики, разноименные заряды притягиваются. В любом электрохимическом процессе присутствуют оба электрода. Прибор, в котором осуществляется электролиз, называется электролизер. Рис. 1.

Рис. 1

I. Процессы, происходящие при электролизе расплавов электролитов

В расплавах электролиты диссоциируют на ионы. Это термическая диссоциация электролитов. При пропускании электрического тока катионы восстанавливаются на катоде, так как принимают от него электроны. Анионы кислотного остатка и гидроксид-анионы окисляются на катоде, так как отдают ему свои электроны.

Пример №1. Электролиз расплава хлорида натрия

При термической диссоциации хлорида натрия образуются ионы натрия и хлора.

Na Cl → Na+ + Cl−

– на катоде выделяется натрий:

2 Na+ + 2 e− → 2 Na

– на аноде выделяется хлор:

2 Cl− − 2 e− → Cl2

– суммарное ионное уравнение реакции (уравнение катодного процесса помножили на 2)

2 Na+ + 2 Cl− → 2 Na0 + Cl02

– суммарная реакция:

2 NaCl  2 Na + Cl2

2 Na + Cl2

Пример №2. Электролиз расплава гидроксида калия

При диссоциации гидроксида калия образуются ионы калия и гидроксид ионы.

КОН → К+ + ОН−

– на катоде выделяется калий:

К+ + 1 e− → К

– на аноде выделяется кислород и вода:

4ОН− − 4 e− → О2 + 2Н2О

– суммарное ионное уравнение реакции (уравнение катодного процесса помножили на 4)

4К+ + 4ОН− → 4 К0 + О2 + 2Н2О

– суммарная реакция:

4КОН  4 К0 + О2 + 2Н2О

4 К0 + О2 + 2Н2О

Пример №3. Электролиз расплава сульфата натрия

При диссоциации расплава сульфата натрия образуются ионы натрия и сульфат-ионы.

Na2SO4 → 2Na+ + SО42−

– на катоде выделяется натрий:

Na+ + 1 e− → Na

– на аноде выделяется кислород и оксид серы (VI):

2SО42− − 4 e− → 2SО3 +О2

– суммарное ионное уравнение реакции (уравнение катодного процесса помножили на 4)

4 Na+ + 2SО42− → 4 Na 0 + 2SО3 +О2

– суммарная реакция:

2 Na2SO4 4 Na 0 + 2SО3 +О2

4 Na 0 + 2SО3 +О2

Закономерности электролиза расплавов электролита

1. При электролизе расплавов щелочей и солей на катоде осаждается металл.

2. Анионы бескислородных кислот окисляются на аноде, давая соответствующее соединение, например, хлорид-анионы образуют хлор.

3. Анионы кислородсодержащих кислот образуют соответствующий оксид и кислород.

II. Процессы, происходящие при электролизе растворов электролитов

При электролизе растворов электролитов, кроме интересующих нас соединений есть еще и вода, которая также может подвергаться электролизу. Поэтому, исходя из строения соединения, электролиз может протекать либо с ионами соли, либо с водой.

Процессы, происходящие на катоде

1. Катионы активных металлов, стоящие в ряду напряжений до алюминия, не разряжаются на катоде. См. рис. 2. В этом случае происходит только восстановление воды.

Рис. 2

2Н2О+2 e− → Н2 + 2ОН−

2. Катионы металлов, расположенных в ряду напряжений от алюминия до водорода, разряжаются в той или иной степени одновременно с молекулами воды. При этом одновременно происходят следующие процессы:

Men++ne— → Me

2Н2О+2 e− → Н2 + 2ОН−

3. При наличии в растворе катионов металлов, расположенных в ряду напряжений после водорода, на катоде, прежде всего, происходит восстановление катионов этих металлов. Men++ne— →Me

Процессы, происходящие на аноде

Различают два типа анодов: инертный и активный. Инертный анод – это анод, материал которого не окисляется в процессе электролиза (Pt). Активный анод – это анод, который окисляется в процессе электролиза. Например, графит.

Электролиз с инертным анодом

В анодном процессе могут принимать участие анионы некоторых бескислородных кислот Cl— ,Br— ,I—, S2-и гидроксид-ионы ОН —( разряжаются только эти анионы), например:

2Br— — 2е— →Br2; 4ОН− − 4 e− → О2 +2Н2О (в щелочной среде)

Если в растворе присутствуют анионы F—,SO2-4, NO—3, PO43-, CO32- и некоторые другие, то окислению подвергается только вода:

2Н2О — 4 e− → О2 + 4Н+(в нейтральной и кислой среде)

Электролиз с активным анодом

В случае с активным анодом, число конкурирующих окислительных процессов увеличивается до трех:

— Электрохимическое окисление материала анода

— Окисление воды с выделением кислорода

— Окисление анионов растворенного соединения

Написание таких процессов рассматривается в высшей школе.

Приведем примеры электролиза раствора некоторых веществ.

Пример №1. Электролиз раствора хлорида натрия

При диссоциации хлорида натрия образуются ионы натрия и хлора.

Na Cl → Na+ + Cl−

– Катодный процесс:

2Н2О+2 e− → Н2 + 2ОН−

– Анодный процесс:

2 Cl− − 2 e− → Cl2

– суммарное ионное уравнение реакции

2Н2О + 2 Cl− → Н2 + 2ОН−+ Cl02

– суммарная реакция:

2Н2О +2 NaCl  2NaОН + Cl2↑ + Н2↑

2NaОН + Cl2↑ + Н2↑

По этой реакции получается гидроксид натрия и хлор.

Пример №2. Электролиз раствора сульфата меди (II).

– на катоде выделяется медь:

Сu2+ + 2 e− → Cu0

– на аноде выделяется кислород

2Н2О — 4 e− → О2 + 4Н+

– суммарное ионное уравнение реакции (уравнение катодного процесса помножили на 2)

2Сu2+ + 2Н2О → 2 Cu0+ О2 + 4Н+

– суммарная реакция:

2CuSO4 + 2Н2О  2Cu 0+О2+ 2H2SO4

2Cu 0+О2+ 2H2SO4

Пример №3. Электролиз раствора нитрата калия

При диссоциации нитрата калия образуются ионы калия и нитрат-ионы.

КNO3 → К+ + NО3−

– Катодный процесс:

2Н2О+2 e− → Н2 + 2ОН−

– Анодный процесс:

2Н2О — 4 e− → О2 + 4Н+

– суммарное ионное уравнение реакции (уравнение катодного процесса помножили на 2)

2Н2О  О2 ↑+2Н2↑

О2 ↑+2Н2↑

Это один из способов получения водорода.

Электролиз находит применение во многих отраслях промышленности: химической, металлургии, для изготовления деталей требуемой формы, для электрохимического покрытия металлов.

Подведение итога урока

На уроке была рассмотрена тема «Электролиз» из школьного курса химии 11 класса. В процессе занятия анализировались процессы, происходящие при электролизе расплавов и растворов электролитов. Были даны определения процесса электролиза, введено понятие о двух типах электродов.

Список литературы

1. Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012.

2. Попель П.П. Химия: 8 кл.: учебник для общеобразовательных учебных заведений / П.П. Попель, Л.С.Кривля. – К.: ИЦ «Академия», 2008. – 240 с.: ил.

3. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. 2-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2007. – 220 с.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

1. Internerurok.ru (Источник).

2. Hemi.nsu.ru (Источник).

3. Chemport.ru (Источник).

4. Химик.ру (Источник).

Домашнее задание

1. №№2-4 (с. 89) Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012.

2. Что такое электролиз? Сравните его с гидролизом.

3. Перечислите предметы домашнего обихода и оборудования квартиры, при изготовлении которых были использованы гальваностегия и гальванопластика.