История развития электрического освещения. История освещения: как появилась электрическая лампочка

Свет фундаментальная категория человеческого бытия. Неслучайно библейская история сотворения мира начинается с сотворения света. В своем противоположении тьме свет носит глубоко символический, этический характер. В тоже время и естественный, и искусственный свет являются феноменом физического мира и, разумеется, подчиняются строгой логике физических и химических законов, поэтому развитие осветительных приборов шло рука об руку с постижением этой логики.

История искусственного света насчитывает примерно 12 000 лет, а начинает она свой отсчет примерно с 10 000 года до н.э., когда смоляные факелы и лучины стали достаточно распространенным явлением в жизни человека. Понадобилось еще около 9000 лет, чтобы пройти путь к созданию масляных ламп и первых свечей, освещавших собою античные своды Греции и Рима. Тогда же, кстати, появились и первые производители светотехнического оборудования — началось серийное производство глиняных ламп с маслом.

История осветительных приборов знала и периоды бурного развития, и темные, как сказали бы сейчас, застойные времена. Причем практические разработки и опыты в светотехнике требовали осмысления света в целом и зрения в частности. Первым ученым в этой области можно считать Эмпедокла Агригентского (492-432 гг. до н.э.) 2500 лет назад обнародовавшего свою наивную «теорию истечения». Эстафету Эмпедокла приняли, каждый в свое время, Аристотель, Евклид, Клавдий Птолемей, а в новейшие времена Роджер Бекон, Сальвино Армати и Иоганн Кеплер. Свою лепту в решение этой задачи внесли Исаак Ньютон, М.В. Ломоносов, Томас Юнг и другие известные ученые XVII-XIX веков.

Сейчас в мире общее число типов источников излучения насчитывает примерно 2000. Постоянные попытки их совершенствования всегда были связаны, во-первых, с повышением безопасности, иными словами, с поисками принципов, позволивших бы отказаться от использования открытого огня. С другой стороны, света никогда не бывает и никогда не было много, поэтому эволюция осветительных приборов, постоянно шла в направлении увеличения их светоотдачи.

В 1780 году появились первые водородные лампы с электрическим зажиганием. Спустя четверть века ученым удалось добиться свечения накаленной проволоки из платины или золота. Тогда же наш соотечественник В.В. Петров создал дугу, светящуюся между двумя угольными стержнями.

В 1811 году в мире появились первые газовые лампы, а по истечении тридцати лет немецкий физик Грове стал использовать электрический ток для подогрева нити накала. Началась эпоха электричества, а слова «свет» и «огонь» стали означать далеко не одно и тоже. В 1845 году в Лондоне Кинг получил патент «Применение накаленных металлических и угольных проводников для освещения». Там же в Англии в 1860 году появились и ртутные разрядные трубки.

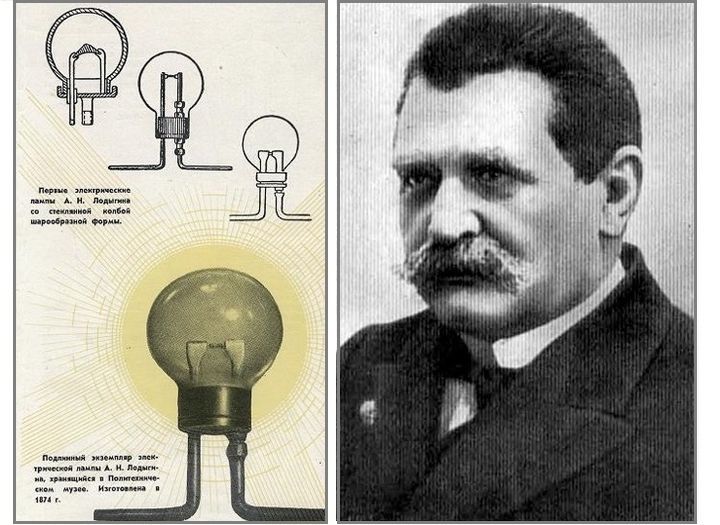

В 1872 году родилась первая лампа накаливания, подытожившая тысячелетние поиски и совершившая революцию в технике освещения. Случилось это на русской земле, а первым, кто догадался выкачать из стеклянной колбы воздух, поместив туда угольный стержень, накалявшийся под действием тока, был гениальный русский ученый Александр Николаевич Лодыгин. 20 мая 1873 года на Одесской улице в Санкт-Петербурге зажглись восемь фонарей с его лампами новой конструкции.

Увы, в России всегда умели создавать, но редко умели патентовать: лавры Лодыгина достались Томасу Алве Эдисону, который спустя еще семь лет приобрел соответствующий патент. До Эдисона улицы городов уже вовсю освещались дуговыми лампами, а в домах пользовались газовыми рожками. Эдисон всего лишь соединил проводами в одну схему лампочку Лодыгина, электрогенератор, розетку и вилку!

Последующие 70-80 лет прошли под знаком усовершенствования ламп накаливания, в частности, замены угольного стержня вольфрамовой спиралью. Продолжалась и опытная разработка таких источников света, как ртутные, галогенные, натриевые и ксеноновые лампы. Все эти опыты были связаны с несовершенствами ламп накаливания. Являясь лучшими для своего времени, они, тем не менее, обладали рядом очевидных недостатков и, прежде всего, низкой световой отдачей. В частности, у первых ламп накаливания световая отдача составляла всего 1,5 люмена.

Сейчас она увеличена в 10 раз и составляет 10-15 лм/Вт. В середине прошлого века стало понятно, что наиболее эффективной заменой лампам накаливания оказываются люминесцентные лампы, разработка и производство которых связано с именем замечательного русского ученого С.И. Вавилова. Именно под его руководством был разработан люминофор, преобразующий ультрафиолетовое излучение в видимое. В 1951 году Сергей Вавилов вместе с рядом других ученых за разработку люминесцентных ламп был удостоен Государственной премии СССР.

Все люминесцентные лампы в своей работе используют принцип вторичного излучения. Электрический ток вызывает разряд в парах ртути, находящихся в стеклянной колбе. Результат разряда — ультрафиолетовое излучение. Стенки колбы покрыты слоем люминофора, преобразующего УФ излучение в видимый свет. Для запуска и ограничения тока разряда применяют пускорегулирующие устройства.

Лампы, продававшиеся до 80-х годов, не имели встроенного пускового устройства и конструктивно представляли собой длинную стеклянную трубку с электродами на концах.

Первая компактная люминесцентная лампа была разработана в 1980 году. Колбы компактных ламп представляют собой все ту же трубку, но для уменьшения габаритов сложенную в несколько раз или свернутую в спираль. В декоративных целях трубка может быть спрятана во внешней колбе белого цвета, по форме напоминающей обычную лампу накаливания. В цоколь встроен миниатюрный регулирующий блок. Появление компактных люминесцентных ламп со стандартным цоколем серии Е по приемлемым ценам позволяет вывести из эксплуатации затратные лампы накаливания.

Долгое время считалось, что применение люминесцентных ламп отрицательно влияет на зрение человека. Действительно, при использовании дроссельных пускорегулирующих устройств проявлялся стробоскопический эффект (мигание) с частотой 50 герц. Для его устранения применяли специальные парные схемы включения ламп в противофазе. Появление электронных устройств позволило полностью избавиться от эффекта.

К неоспоримым преимуществам люминесцентных ламп относится низкое потребление электрической энергии и продолжительный срок службы. Традиционно считается, что они потребляют электроэнергии в пять раз меньше, чем лампы накаливания, одинаково освещая помещение.

На деле, ввиду того, что глаз человека по-разному воспринимает излучение разного цвета, соотношение зависит от цветовой температуры лампы и ее конструкции. Лампы накаливания излучают так называемый тёпло-белый свет с цветовой температурой около 2700 градусов Кельвина. Цветовая температура люминесцентных ламп может быть разной, обычно от 2700К до 5000К. Субъективно высокая температура воспринимается как более «холодный» и яркий свет.

Сейчас применение люминесцентных ламп, и прежде всего их основательно модернизированного типа — компактных люминесцентных ламп — является наилучшим решением задач освещения.

Светотехника XXI века связывает свои надежды с использованием в целях освещения светодиодов и оптоволокна. Достоинства светодиодов состоят в их малых размерах, большом сроке службы и мощной силе света при маленьком требуемом напряжении питания. Пока еще рано говорить о массовом внедрении этих источников света, но без сомнения, — это один из самы

Краткая история развития электрического освещения

История развития электрического освещения берет свое начало с 1870 года, когда была изобретена лампа накаливания, дававшая свет с помощью электрического тока. История развития электрического тока началась гораздо раньше, когда опыты известного ученого Вольта завершились созданием щелочной батареи. И самые первые приборы для освещения, которые работали на электрическом токе, были созданы в начале XIX века. Их пытались использовать для освещения улиц, однако они были слишком дорогими и неудобными.

Переворот совершил инженер из России Павел Яблочков, который 12 декабря 1876 года открыл «электрическую свечу», которая с помощью электричества стала удобным источником для освещения. Важную доработку в созданной Яблочковым лампе накаливания изобрел знаменитый американец Томас Эдисон. Он поместил устройство в вакуумную оболочку, которая защитила контакты с электрической дугой от окисления, поэтому его лампа могла давать свет достаточно длительное время. С его помощью история развития электрического освещения получила новый мощный импульс. 21 октября 1879 года он включил первую лампочку, которая смогла гореть два дня.

С легкой руки Томаса Эдисона электрическая лампочка стала коммерческим продуктом и получила широкое распространение уже в начале XX века. В дальнейшем история развития электрического освещения уже стала двигаться вперед благодаря бурной деятельности ученых и изобретателей, так как каждое новое изобретение собой символизировало новый виток развития индустрии освещения.

В 1901 году Купер-Хьюит продемонстрировал ртутную лампу низкого давления.

В 1905 году в мастерской Ауэра была изготовлена первая осветительная лампа с вольфрамовой спиралью.

В 1906 году ученый Кух изобрел ртутную лампу высокого давления.

В 1910 году был сделан важный ключевой прорыв по открытию галогенного цикла.

В 1913 году изобретатель Лангье продемонстрировал публике газонаполненную лампу, получившую впоследствии его имя.

В 1931 году ученый Пирани изготовил натриевую лампу низкого давления.

В 1946 году господин Шульц поражает всех ксеноновой лампой.

В 1958 году появились на свет галогенные лампы накаливания.

В 1962 году был создан первый светодиод с красным спектром излучения.

В 1982 году мир увидел низковольтные галогенные лампы.

В 1983 году были изобретены компактные люминесцентные лампы.

В этих датах история развития электрического освещения показана не только в виде передовых достижений науки, но и в виде изобретений, воплощенных в конечных продуктах массового потребления. В современное время уже хорошо отлажено серийное производство самых различных электрических источников света, в том числе и светодиодов, которые получили окончательное признание в истории. Их преимуществами являются огромный срок службы, высокая сила света, крошечные размеры и практически неисчерпаемый потенциал энергосбережения. Однако пока широким использованием светодиодов может похвастаться только история развития электроники.

Светодиодные технологии в электрическом освещении в ближайшем времени должны окончательно завоевать свое достойное место. Будущее видится в конкуренции за доминирование между светодиодными и люминесцентными источниками света. Люминесцентная лампа, которая сегодня является наиболее востребованным источником света, обязана своему такому положению уважаемому советскому ученому С.И.Вавилову, который дал мощный толчок развитию такого освещения и создал фундамент светотехнической науки. Именно под его руководством был разработан люминофор, который трансформировал ультрафиолетовый спектр излучения в спектр, хорошо видимый человеческому глазу. Неплохое будущее также ожидает и ксеноновую лампу.

Что было до электрической лампочки. История освещения

КАК ЛЮДИ ОБХОДИЛИСЬ

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКИ?

Сегодня зажечь свет в доме настолько просто, что, кажется, иначе и быть не может: щелкнул выключателем, и комната осветилась. Электричество стало настолько привычным, что даже удивляешься – как же обходился прежде без него человек? А между тем «борьба за свет» вписалась любопытной страницей в историю человечества.

Понятно, самый первый источник света оказался совсем простым: горел в пещере первобытного человека костер, играя неяркими отблесками пламени на стенах. Однако когда наши далекие предки обзавелись настоящими жилищами-домами, потребовалось более совершенное техническое решение. И оно было найдено. В поэмах Гомера можно встретить описания сосудов с раскаленным углем и промасленной или пропитанной жиром древесной стружкой. Огонь, горевший в них, и освещал жилища древних греков.

Она представляла собой метровой высоты колонну из песчаника. В выдолбленные сверху отверстия вставляли сосуды с горящим маслом. Этому светильнику пять тысяч лет!

А вот в Древнем Риме конструкции светильников были уже другие и делались на любой вкус. По сути, это были самые настоящие лампы, масло горело в закрытых бронзовых сосудах с отверстиями для «выхода» света. Форма сосудов была самой разнообразной – то звериная голова с лапами, то чаша с причудливым рельефом на поверхности. Римляне же первыми додумались вешать светильники на стены. Совсем как современные бра. И канделябр – светильник с несколькими лампами – тоже был изобретен в Риме.

Конечно, далеко не каждый мог позволить себе заиметь такой светильник. В домах победнее, подсвечники и канделябры были железными, латунными. В совсем бедных и того не было, пользовались, чем придется. В русских деревнях избы освещала лучина: тоненькая горящая щепочка заменяла свечку.

В середине ХVII века французский ученый Кардан изобрел механическое приспособление для равномерного питания фитиля маслом. Но только в XIX веке появилась, наконец, масляная лампа, конструкцию которой можно считать вполне совершенной. Автором ее тоже был француз – инженер Арган. Состояла конструкция из резервуара, двух вентиляционных трубочек и широкого фитиля, длина которого регулировалась ручкой. Сверху был стеклянный цилиндр, который для красоты закрывался еще и стеклянным шарообразным абажуром.

Оттеснив свечи, масляные лампы довольно долго были в обиходе. Существовали даже масляные люстры, масляные бра. А изобретатели предлагали все новые конструкции – керосиновые, газовые. Первооткрывателем газового освещения стал англичанин Уильям Мердок, успешно опробовавший свое изобретение в собственном доме: там он установил газовые лампы.

Но лавочники да купцы газу не доверяли и упорно пользовались маслом или керосином. Керосин же, к слову сказать, был открыт польским аптекарем Игнасием Лукасевичем и получился путем перегонки нефти. Эта горючая жидкость и стала новым источником света. В 1860 году Москва озарилась светом керосиновых фонарей. Газовые и керосиновые лампы, дополненные прозрачным стеклом, давали ровный свет, и потому послужили людям еще в XX веке.

Но неумолимо надвигался век электричества.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА

В последние десятилетия XIX века в жизнь многих европейских городов вошло электрическое освещение. Появившись сначала на улицах и площадях, оно очень скоро проникло в каждый дом, в каждую квартиру и сде-лалось неотъемлемой частью жизни каждого цивилизо-ванного человека. Это было одно из важнейших событий в истории техники, имевшее огромные и многообразные последствия. Бурное развитие электрического освещения привело к массовой электрификации, пере-вороту в энергетике и крупным сдвигам в промышленно-сти. Однако всего этого могло и не случиться, если бы усилиями многих изобретателей не было создано такое обычное и привычное для нас устройство, как электри-ческая лампочка. В числе величайших открытий челове-ческой истории ей, несомненно, принадлежит одно из самых почетных мест.

В XIX веке получили распространение два типа электрических ламп: лампы накаливания и дуговые. Ду-говые лампочки появились немного раньше. Свечение их основано на таком интересном явлении, как вольтова дуга. Если взять две проволоки, подключить их к доста-точно сильному источнику тока, соединить, а затем раз-двинуть на расстояние нескольких миллиметров, то между концами проводников образуется нечто вроде пламени с ярким светом. Явление будет красивее и яр-че, если вместо металлических проводов взять два за-остренных угольных стержня. При достаточно большом напряжении между ними образуется свет ослепительной силы.

Впервые явление вольтовой дуги наблюдал в 1803 году русский ученый Василий Петров. В 1810 году то же открытие сделал английский физик Гемфри Дэви. Оба они получили вольтову дугу, пользуясь большой батареей элементов, между концами стерженьков из дре-весного угля. И тот, и другой писали, что вольтова дуга может использоваться в целях освещения. Но прежде надо было найти более подходящий материал для элек-тродов, поскольку стержни из древесного угля сгорали за несколько минут и были мало пригодны для практического использования. Дуговые лампы имели и другое неудобство – по мере выгорания электродов надо было постоянно подвигать их навстречу друг другу. Как только расстояние между ними превышало некий допустимый минимум, свет лампы становился неровным, она начинала мерцать и гасла.

Первую дуговую лампу с ручным регулированием длины дуги сконструировал в 1844 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко. Древесный уголь он заменил палочками из твердого кокса. В 1848 году он впервые применил дуговую лампу для освещения одной из парижских площадей. Это был короткий и весьма дорогой опыт, так как источником электричества служила мощная батарея. Затем были придуманы различные приспособления, управляемые часовым механизмом, которые автоматически сдвигали электроды по мере их сгорания.

Понятно, что с точки зрения практического использования желательно было иметь лампу, не осложненную дополнительными механизмами. Но можно ли было обойтись без них? Оказалось, что да. Если пост

3.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. История электротехники

3.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Первым по-настоящему массовым потребителем электрической энергии явилась электрическая лампочка. Она и по нынешний день осталась самым распространенным электротехническим устройством. Начало широкому практическому применению электрической энергии положила электрическая свеча П.Н. Яблочкова (1876 г.) [1.6; 2.20; 3.1].

Электрическая свеча выдающегося русского изобретателя электротехника Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894 гг.) занимает особое место среди дуговых источников света [3.1]. Изобретение, о котором идет речь, не привело к массовому и устойчивому применению именно этого источника света, но оно заслуживает особой оценки и отдельного рассказа, поскольку именно электрическая свеча явилась тем детонатором, который вызвал бурный рост электротехнической промышленности.

На рис. 3.1 показан внешний вид электрической свечи, где видно, что в держателе с токопроводами укреплялись два параллельных угольных стержня, отделенных один от другого слоем каолина. В верхней части лампы была тонкая проводящая перемычка — запал: когда включали лампу, перемычка сгорала, на ее месте возникала дуга и угли выгорали, уменьшаясь в размерах, как стеариновая свеча.

Одна электрическая свеча могла гореть около 2 ч; при установке нескольких свечей в специальном фонаре, оборудованном переключателем для включения очередной свечи вместо перегоревшей, можно было обеспечить бесперебойное освещение в течение более длительного времени.

Чрезвычайно важно отметить, что изобретение электрической свечи способствовало внедрению в практику переменного тока. В течение всего предшествующего периода электрическая техника базировалась на постоянном токе (телеграфия, гальванотехника, минное дело). Дуговые электрические лампы с регуляторами также питались постоянным током. При этом положительный электрод сгорал быстрее отрицательного, поэтому его приходилось брать большего диаметра.

П.Н. Яблочков установил, что для питания свечи лучше применять переменный ток, в этом случае при электродах одинакового диаметра получалась вполне устойчивая дуга. В связи с тем что осветительные установки по системе П.Н. Яблочкова стали подключать к источникам переменного тока, заметно возрос спрос на генераторы переменного тока, которые раньше не находили практического применения. О значении электрической свечи в расширении производства электрических генераторов переменного тока можно судить по следующему примеру: если до появления электрической свечи завод З.Т. Грамма выпускал в течение 1870–1875 гг. по нескольку десятков машин в год, то за 1876 г. выпуск генераторов возрос почти до 1000 шт. Заводы изготовляли электрические генераторы, специально предназначенные для установок электрического освещения, и даже мощность машин обозначалась по числу питаемых электрических свечей (например, «шестисвечная машина»).

Рис. 3.1. Электрическая свеча Яблочкова

1 — угольные электроды; 2 — изолирующий слой; 3 — зажимы для подключения к источнику электроэнергии

Значительному развитию электротехники способствовала также разработка П.Н. Яблочковым весьма эффективных систем «дробления электрической энергии», обеспечивавших возможность включения в цепь, питаемую одним генератором, нескольких дуговых ламп.

Среди способов «дробления», предложенных П.Н. Яблочковым, два получили практическое применение: секционирование обмотки якоря генератора (в результате получалось несколько независимых цепей, в которые включались свечи) и использование индукционных катушек (рис. 3.2). Первичные обмотки катушек включались последовательно в цепь, а ко вторичной обмотке в зависимости от ее параметров могли подключаться одна, две свечи и более. Если первичная цепь питалась постоянным током, то предусматривалось включение в нее специального прерывателя для наведения ЭДС во вторичных обмотках катушек.

На рис. 3.2 видно, что П.Н. Яблочков впервые использует индукционную катушку в качестве трансформатора. Схема интересна и тем, что в ней впервые получила свое оформление электрическая сеть с ее основными элементами: первичный двигатель — генератор — линия передачи — трансформатор — приемник.

Но значение электрической свечи этим не исчерпывается. Изобретение дешевого приемника электрической энергии, доступного для широкого потребителя, потребовало решения еще одной важнейшей электротехнической проблемы — централизации производства электрической энергии и ее распределения. П.Н. Яблочков первым указал на то, что электрическая энергия должна вырабатываться на «электрических заводах» и распределяться подобно тому, как доставляются к потребителям газ и вода.

Дальнейший прогресс электрического освещения был связан с изобретением лампы накаливания, которая оказалась более удобным источником света, имеющим лучшие экономические и световые показатели.

В 1870–1875 гг. над созданием лампы накаливания работал русский отставной офицер Александр Николаевич Лодыгин (1847–1923 гг.) [3.2]. Он решил построить летательный аппарат тяжелее воздуха, приводящийся в движение электричеством («электролет») [1.6; 2.19; 3.2]. Вполне естественно, что освещаться этот аппарат должен был электричеством. Дуговая лампа по разным соображениям не подошла, и А.Н. Лодыгин стал конструировать лампу накаливания с тонким угольным стерженьком, заключенным в стеклянном баллоне (рис. 3.3). Стремясь увеличить время горения, А.Н. Лодыгин предложил устанавливать несколько угольных стерженьков, расположенных так, чтобы при сгорании одного автоматически загорался следующий.

Первая публичная демонстрация ламп А.Н. Лодыгина состоялась в 1870 г., а в 1874 г. он получил «русскую привилегию» (авторское свидетельство) на свою лампу. Затем он запатентовал свое изобретение в нескольких странах Западной Европы. Постепенно он усовершенствовал лампы. Первые лампы работали 30–40 мин, но когда он применил вакуумные колбы, срок службы ламп увеличился до нескольких сотен часов.

Рис. 3.2. Схема распределения электрической энергии с помощью индукционных катушек

1 — прерыватель; 2 — индукционные катушки; 3 — электросвечи

Рис. 3.3. Электрические лампы накаливания Лодыгина

а — с одним угольным стержнем; б — с несколькими угольными стержнями разной длины

Больше всего известности, почестей и славы за электрическую лампу выпало на долю Т.А. Эдисона. Но Т.А. Эдисон не изобрел лампу. Он сделал другое: разработал во всех деталях систему электрического освещения и систему централизованного электроснабжения [1.6; 3.3].

В 1879 г. Т.А. Эдисон заинтересовался проблемой электрического освещения. К этому времени он был уже известен как талантливый телеграфист и изобретатель автоматического счетчика голосов, автор усовершенствований в области многократной телеграфии и телефонного аппарата Белла, изобретатель фонографа.

Есть достаточно убедительные сведения о том, что Т.А. Эдисон хорошо знал изобретения своих предшественников в области электрического освещения посредством ламп накаливания, в том числе и работы А.Н. Лодыгина. Он находился также под впечатлением работ П.Н. Яблочкова. Впрочем, сам Т.А. Эдисон любил повторять, что всегда, когда он хотел сделать что-то новое, он тщательно изучал все, что было сделано по данному предмету до него.

Рис. 3.4. Лампа накаливания Эдисона с цоколем, патроном и выключателем

Эдисон сразу поставил перед собой две задачи: 1) лампа должна создавать умеренную освещенность и 2) каждая лампа должна гореть совершенно независимо от других. Так он пришел к выводу о необходимости иметь нить высокого сопротивления, что позволит включать лампы параллельно (а не последовательно, как до этого поступали с любыми электрическими лампами).

12 апреля 1879 г. Т.А. Эдисон получил первый патент на лампу с платиновой спиралью высокого сопротивления, а затем в январе 1880 г. на лампу с угольными нитями. Он разработал систему откачки баллонов, технологию крепления вводов и угольной нити, и в январе 1880 г. устроил публичную демонстрацию ламп в Менло-Парке — его научном центре близ Нью-Йорка.

Для того чтобы система освещения стала коммерческой, Т.А. Эдисон должен был придумать множество устройств и элементов: цоколь и патрон (рис. 3.4), поворотный выключатель, плавкие предохранители, изолированные провода, крепящиеся на роликах, счетчик электрической энергии. В 1881 г. на Первой Всемирной выставке в Париже лампы Т.А. Эдисона вызвали всеобщий восторг, а сам изобретатель был удостоен высшей награды. В 1882 г. Т.А. Эдисон построил в Нью-Йорке на Пирльстрит первую центральную электростанцию. Т.А. Эдисон превратил электрическую энергию в товар, продаваемый всем желающим, а электрическую установку — в систему централизованного электроснабжения. Это был первый в истории электротехники пример комплексного решения крупной проблемы, оказавший огромное влияние на развитие материальной и общей культуры человечества.

Уже в 80-е годы XIX в. начинается быстрое развитие электрического освещения, все более расширяющееся массовое производство ламп накаливания, вызвавшее дальнейшее развитие электромашиностроительной промышленности, электроприборостроения, электроизоляционной техники и совершенствование способов производства и распределения электрической энергии.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

Первым по-настоящему массовым потребителем электрической энергии явилась система электрического освещения. Электрическая лампа и по нынешний день осталась самым распространенным электротехническим устройством.

В течение первой половины XIX в. господствующее положение занимало газовое освещение, имевшее существенные преимущества перед лампами с жидким горючим: централизация снабжения установок светильным газом, сравнительная дешевизна горючего, простота газовых горелок и простота обслуживания. Но по мере развития производства, роста городов, строительства крупных производственных зданий, гостиниц, магазинов, зрелищных помещений оно все менее удовлетворяло требованиям практики, так как было опасно в пожарном отношении, вредно для здоровья, а сила света отдельной горелки была мала.

Особенно недостатки газового освещения стали сказываться на крупных предприятиях с большим числом рабочих, занятых на производстве по 12 14 часов в сутки, вызывая резкое снижение производительности труда. Поэтому вполне своевременными, отвечавшими социальному заказу общества были попытки создать электрические источники света, вскоре решительно вытеснившие все иные источники.

Развитие электрического освещения шло по двум направлениям: конструирование дуговых ламп и ламп накаливания.

Вполне естественно начать историю электрического освещения с упоминания об опытах В. В. Петрова в 1802 г., которыми было установлено, что при помощи электрической дуги темный покой довольно ясно освещен быть может. Тогда же, в 1802 г., Дэви в Англии демонстрировал накал проводника током.

Электрическая или вольтова дуга представляла собой в буквальном смысле яркое проявление электрического тока и в первой половине XIX столетия она часто демонстрировалась в лабораториях и на лекциях об электричестве. Принципиальными недостатками дугового источника являются: открытое пламя {и отсюда пожарная опасность), огромная сила света и необходимость регулирования дугового промежутка по мере сгорания углей.

В 1844 г. французский физик Жан Бернар Фуко (18191868 гг.), именем которого названы открытый им вихревые токи, заменил электроды из древесного угля электродами из ретортного угля, что увеличило продолжительность горения лампы. Регулирование оставалось еше ручным. Такие лампы могли получить применение лишь в тех случаях, когда требовалось непродолжительное по времени, но интенсивное освещение, например, при подсветке стекла микроскопа, при устройстве сигнализации в маяках или театральных эффектах.

Легко себе представить восторг (а может быть и испуг) зрительного зала, когда в Парижском оперном театре в 1847 г. по ходу спектакля (а давали оперу Мейербера Пророк) восход солнца имитировался с помощью дуговой лампы!

Дальнейшая история дугового электрического освещения связана с изобретениями различных механических и электромагнитных регуляторов. Идея дифференциального регулятора Чиколева, получившего широкое применение в прожекторостроении, была использована другими конструкторами, в частности немецким фабрикантом 3. Шуккертом. Крупносерийный выпуск дуговых ламп с дифференциальным регулятором начали производить в конце 70-х годов заводы Сименса (с которыми объединились заводы Шуккерта), и такая лампа стала продаваться под наименованием дуговая лампа Сименса.

С 80-х годов дифференциальные дуговые лампы стали единственным типом дуговых источников света, которые применялись для освещения улиц, площадей, гаваней, а также для освещения больших помещений производственного или общественного назначения, они стали обычными источниками света в прожекторной и светопроекционной технике.

Особое место среди дуговых источников света занимает электрическая свеча Павла Николаевича Яблочкова (1847 1894). Изобретение, о котором пойдет речь, не привело к массовому и устойчивому применению именно этого источника света, но оно заслуживает особой оценки и отдельного рассказа, поскольку именно электрическая свеча явилась тем детонатором, который вызвал бурный рост электротехнической промышленности.

П. Н. Яблочков был военным инженером, выпускником Главного инженерного училища в Петербурге. Окончание им училища совпало но времени с появлением динамомашииы, и молодой офицер, заинтересовавшись электротехникой, вскоре поступил в Техническое гальваническое заведение, в котором готовились военные электротехники. Желая посвятить себя полностью работам по электротехнике, Яблочков выходит в отставку и занимается исследованиями в созданной им в Москве мастерской.

Осенью 1875 г. Яблочков проводил опыт электролиза поваренной соли. Два угольных электрода были расположены параллельно, и однажды, когда электроды на мгновение коснулись друг друга в нижних своих частях, между ними возникла электрическая дута. Яблочков вместе со своим помощником как завороженные наблюдали сквозь толстые стекла стеклянного сосуда яркое в буквальном смысле слова явление и предоставили углям гореть до конца, а сосуду треснуть.

Увидев длительное горение дуги между параллельными стержнями, изобретатель воскликнул, обращаясь к своему коллеге: Смотри, и регулятора никакого не нужно!. Изобретение было важным, но гениально простым: чтобы избавиться от дорогах регуляторов нужно просто повернуть угли из встречного положения в параллельное. Необходимо было несколько дней, чтобы технически доработать изобретение. Но П. Н. Яблочков всю жизнь был плохим предпринимателем; его московская мастерская потерпела финансовый крах и ему угрожала долговая тюрьма. Спасая свое изобретение, он срочно переехал в Париж.

В Париже Яблочков познакомил со своей идеей крупного ученого и владельца завода по производству точных приборов Бреге, и уже 23 марта 1876 г. он получил патент на ставшую знаменитой электрическую свечу.

П. Н. Яблочков стал очень известным человеком, в знак признания его работ появилось выражение «русский свет». В том же 1876 г. он организовал компанию по производству систем освещения, в которой вел работу в качестве технического руководителя. Первой операцией компании было освещение универсального магазина Лувр в Париже, затем ипподрома и, пожалуй, самое эффектное освещение улицы Оперы. Изобретатель теперь стал богатым человеком. Его изобретение совершало триумфальное шествие по всему миру.

Для внедрения своей системы в Петербурге Яблочков уехал из Парижа, уплатив компании все сбережения за право эксплуатации своих изобретений в России. Но деятельность новой компании оказалась неуспешной, да и время триумфа электрической свечи быстро кончилось, появились более удобные лампы накаливания. Яблочков пережил большие лишения, сопровождавшиеся моральными переживаниями, и умер у себя на родине, в Саратове, в возрасте всего 47 лет, оставив семью без средств.

Но вернемся снова к изобретениям Яблочкова. Одна электрическая свеча могла гореть около 2 часов; при установке нескольких свечей в специальном фонаре, оборудованном переключателем для включения очередной свечи можно было обеспечить бесперебойное освещение в течение более длительного времени. Изобретение электрической свечи способствовало внедрению в практику переменного тока.

Электрическая техника прсдшествующего периода базировалась исключительно на постоянном токе (телеграфия, гальванотехника, минное дело). Дуговые электрические лампы с регуляторами также питались постоянным током. При этом положительный электрод сгорал быстрее отрицательного, поэтому его приходилось брать большего диаметра.

П. Н. Яблочков установил, что для питания свечи лучше применять переменный ток, в этом случае при электродах одинакового размера получалась вполне устойчивая дуга. В связи с тем, что осветительные установки по системе Яблочкова стали подключать к источникам переменного тока, заметно возрос спрос на генераторы переменного тока, которые раньше не находили практического применения.

О значении электрической свечи в расширении производства электрических генераторов переменного тока можно судить по следующему примеру: если до появления электрической свечи завод Грамма выпускал в течение 18701875 гг. по несколько десятков машин в год, то за 1876 г. выпуск генераторов возрос почти до 1000 шт. Заводы изготовляли электрические генераторы, специально предназначенные для установок электрического освещения и даже мощность машин обозначалась по числу питаемых электрических свечей (например, шестисвечная машина).

Значительному развитию электротехники способствовала также и разработка Яблочковым нескольких весьма эффективных систем дробления электрической энергии, обеспечивавших возможность включения в цепь, питаемую одним генератором, нескольких дуговых ламп. Среди способов дробления, предложенных Яблочковым, два получили практическое применение: секционирование обмотки якоря генератора (в результате получилось несколько независимых цепей, в которые включались свечи) и применение индукционных катушек. Первичные обмотки катушек включались последовательно в цепь, а во вторичную обмотку в зависимости от ее параметров могли подключаться одна, две и более свечей.

Если первичная цепь питалась постоянным током, то предусматривалось включение в нее специального прерывателя для наведения ЭДС во вторичных обмотках катушек. Фактически Яблочков использовал индукционную катушку в качестве трансформатора. Но значение электрической свечи этим не исчерпывается.

Изобретение дешевого приемника электрической энергии, доступного для широкого потребителя, потребовало решения еще одной важнейшей электротехнической проблемы централизации производства электрической энергии и се распределении. Яблочков первым указал на то, что электрическая энергия должна распределяться подобно тому, как доставляются к потребителям газ и вода.

Дальнейший прогресс электрического освещения был связан с изобретением лампы накаливания, которая оказалась более удобным источником спета, имеющим лучшие экономические и световые показатели.

Самая ранняя по времени лампа накаливания построена англичанином Деларю в 1809 г. В этой лампе накаливалась платиновая спираль, находящаяся в стеклянной трубке. Следующий шаг сделан в 1838 г., когда бельгиец Жобар стал накаливать угольные накаливания Деларю стержни в разреженном пространстве. Эта лампа была, конечно, дешевле, но срок ее службы был незначительным.

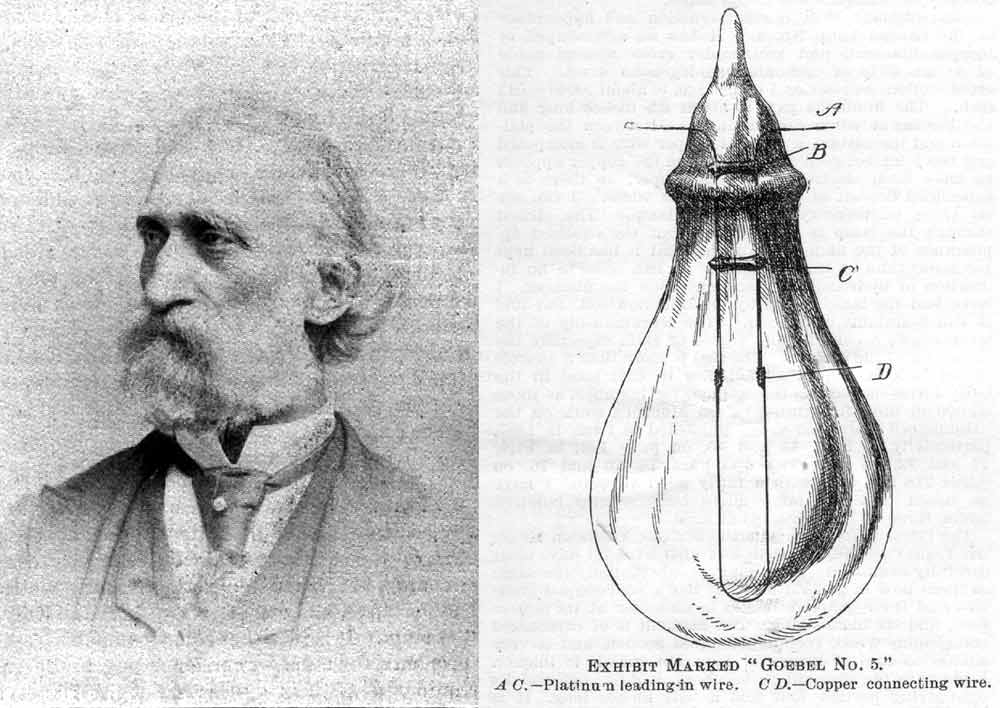

После 1840 г. предлагались многочисленные конструкции ламп накаливания: с телом накала из платины, иридия, угля или графита и т.д. В 1854 г. по улицам Нью-Йорка разъезжал немецкий эмигрант Гебель, на повозке которого находились подзорная труба и лампа накаливания. Последняя служила для привлечения публики, которая приглашалась взглянуть через подзорную трубу на кольца Сатурна. Замечательным было то, что источником света в лампе Гебеля служило обугленное бамбуковое волокно. Нить была помешена в верхнюю часть закрытой барометрической трубки, т.е. в разреженное пространство. Медные проводники подходили к нити накала сквозь стекло. Лампа Гебеля могла гореть в течение нескольких часов.

В 1860 г. изобретатель Сван (Англия) впервые применил для лампы накаливания обугленные полоски толстой бумаги или бристольского картона, накалявшиеся в вакууме. В 18701875 гг. развернулись работы русского отставного офицера Александра Николаевича Лодыгина (18471923). Он решил построить летательный аппарат тяжелее воздуха, приводящийся в движение электричеством («элек-тролет»). Вполне естественно, что освещаться этот аппарат должен был электричеством. Дуговая лампа по разным соображениям не подошла, и А. Н. Лодыгин стал конструировать лампу накаливания с тонким угольным стерженьком, заключенным в стеклянном баллоне.

Стремясь увеличить время горения, Лодыгин предложил устанавливать несколько угольных стерженьков, расположенных так, чтобы при сгорании одного автоматически включался следующий. Первая публичная демонстрация ламп Лодыгина состоялась а 1870 г., а в 1874 г. он получил русскую привилегию (авторское свидетельство) на свою лампу. Затем он запатентовал свое изобретение в нескольких странах Западной Европы.

Постепенно он усовершенствовал лампы. Если первые лампы работал 30 — 40 мин, то со временем, когда он применил вакуумные колбы, срок службы увеличился до нескольких сотен часов. За изобретение лампы накаливания А. Н. Лодыгин был удостоен Ломоносовской премии Петербургской Академии наук.

Лодыгин, как и Яблочков, тоже был плохим предпринимателем, организовал товарищество дли эксплуатации своего изобретения, оно увлеклось коммерческими операциями и развалилось, Лодыгин уехал во Францию искать более удачного места для своей работы. Он возвращался потом в Россию, снова уезжал. Предложил в 90-х годах в качестве тела накала в лампах вольфрамовую нить, и новые лампы Лодыгина демонстрировались на Парижской выставке 1900 г. В 1916 г. он уехал в США, где и умер в 1923 г.

Больше всего известности, почестей и сланы в связи с электрической лампой выпало на долю Эдисона. Но Эдисон не изобрел лампу. Он сделал нечто большее: Эдисон разработал во всех деталях систему электрического освещения и систему централизованного электроснабжения.

В 1879 г. Эдисон заинтересовался проблемой электрического освещения. Выходец из достаточно обеспеченной семьи голландских эмигрантов, будущий великий изобретатель не получил даже начального официального образования: через несколько месяцев занятий в школе он был признан ограниченным и неспособным учеником. Дальнейшим образованием он обязан своей матери, педагогу по профессии, и самостоятельным занятиям.

С 12-летнего возраста он, как в свое время Фарадей, стал самостоятельно зарабатывать, продавая газеты и журналы. Некоторое время спустя он стал телеграфистом. К 1879 г. он был уже известен как изобретатель автоматического счетчика голосов, как автор усовершенствования в области многократной телеграфии и в конструкции телефонного аппарата Белла, как изобретатель фонографа.

Есть достаточно убедительные сведения о том, что Эдисон хорошо знал изобретения своих предшественников в области электрического освещения накаливанием, в том числе и работы А. Н. Лодыгина. Он находился также под впечатлением успехов «электрической свечи» Яблочкова. Впрочем, сам Эдисон любил повторять, что всегда, когда он хотел сделать что-то новое, он тщательно изучал все, что было сделано по данному предмету до него, к этому времени Эдисон имел уже прекрасную лабораторию в Менло-Парке (США) и способных помощников.

Его эмиссары разъехались по всему миру в поисках наиболее подходящего растительного волокнистого материала для изготовления угольных нитей. Эдисон сразу поставил перед собой две задачи: лампа должна создавать умеренную освещенность; каждая лампа должна гореть совершенно независимо от других. Так он пришел к выводу о необходимости иметь нить высокого сопротивления, что позволит включать лампы параллельно (а не последовательно, как до этого поступали с любыми электрическими лампами).

12 апреля 1879 г. Эдисон получил первый патент на лампу с платиновой спиралью высокого сопротивления, а затем на лампы с угольными нитями (27 января 1980 г.). Эдисон разработал систему откачки баллонов, технологию крепления вводов и угольной нити. 1 января 1880 г. Эдисон устроил публичную демонстрацию в Менло-Парке.

Для того чтобы система освещения стала коммерческой, Эдисон должен был придумать множество устройств и элементов: цоколь и патрон, поворотный выключатель, плавкие предохранители, изолированные провода, крепящиеся на роликах, счетчик электрической энергии и, в заключение, построил в 1882 г в Нью-Йорке на Пирльстрит первую центральную электростанцию.

Эдисон превратил электрическую энергию в товар, продаваемы всем желающим, а электрическую установку в систему централизованного электроснабжения. В 1889 г. на Международной выставке в Париже чествовали двух самых знаменитых инженеров века Эйфеля и Эдисона. В кафе на Эйфелевой башне был дан торжественный обед, на котором 71-летний композитор Шарль Гуно исполнил специально сочиненную торжественную кантату (собственноручно написанный экземпляр ее он преподнес жене и дочери Эдисона).

Уже в 80-е годы начинается быстрое развитие электрического освещения, все более расширяющееся массовое производство ламп накаливания, вызвавшее дальнейшее развитие электромашиностроительной промышленности, электроприборостроения, электроизоляционной техники и совершенствование способов производства и распределения электрической энергии.

Да здравствует свет! Или эволюция осветительных приборов

Зачастую, мы так привыкаем к удобствам нашего века, что даже не задумываемся, откуда берутся самые привычные для нас вещи. Взять к примеру электрический «свет» — главный источник работоспособности всей мировой индустрии. Каждый день мы нажимаем на выключатель, чтобы сделать свое жилище светлее, включаем компьютеры, телевизоры, электрические чайники, и много других электроприборов, не говоря уже о деятельности мировых электрических сетей в целом. Как же это все развивалось? Автор diletant.media Анна Баклага, предлагает вспомнить этот путь — от огня до электричества.

Первые свечи появились в третьем тысячелетии до нашей эры

Искусственный свет был в обиходе человечества на протяжении многих веков. Вначале — факелы, лучины и масляные лампады, потом — восковые и сальные свечи, а затем — керосиновые лампы и электрические светильники. В качестве стационарного источника света служил костер, в качестве переносных — факелы, конструкция которых со временем менялась: от простой головешки, вынутой из костра, до рукоятки, обмотанной паклей и пропитанной нефтью, жиром или маслом.

Позже человечество изобрело лампу — кувшин, наполненный маслом, с погруженным в него фитилем (веревочным или тканевым). В третьем тысячелетии до нашей эры появились первые свечи — бруски, из перетопленного твердого животного жира, с фитилем внутри. Они породили серьезный прорыв в области светильников. Отличаясь большим удобством и будучи несложной и экономичной в производстве, свеча способствовала созданию целого семейства самых различных светильников. В средние века в качестве материала для свечей применяли пчелиный воск. В настоящее время для этих целей используется парафин.

Во второй половине XIX века в обиход вошли керосиновые лампы

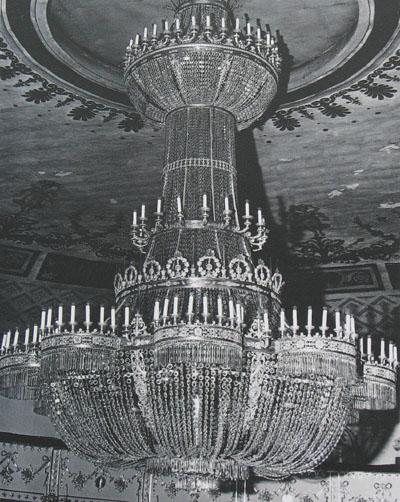

В конце XVII века была сформирована люстра из свечей. Это был массивный металлический каркас, на который крепилось множество подвесок из стекла или из природного камня. Вес такой люстры мог достигать порядка тонны. Чтобы зажечь в этой конструкции свечи, необходимо было прежде опустить люстру, а затем, уже с зажженными свечами — поднять. Гасились свечи специальными металлическими колпачками, которые крепились на длинную рукоять.

Уже во второй половине XIX века в обиход вошли керосиновые лампы, а немного позже их стремительно вытеснили газовые фонари, которые стали поистине революционным решением вопросов уличного освещения. Между тем, несмотря на то, что газовые фонари исправно несли свою службу по освещению улиц, они безудержно коптили. Решением проблемы стало использование калильной сетки, представляющей собой мешочек из ткани, пропитанный раствором различных солей. При прокаливании ткань сгорала, оставляя тонкий след, ярко светящийся при нагревании под действием пламени.

В 1800 году Алессандро Вольта изобрел первую батарею

Между тем, человечество стало ощущать недостатки в предыдущих видах освещения. И в 1800 году Алессандро Вольта изобрел батарею, которая стала первым электрическим источником света. Это изобретение дало людям первый постоянный и надежный источник энергии и повлекло за собой все важные открытия в этой области. Вслед за этим, первая электрическая лампочка, или лампа накаливания, была изобретена в 1809 году англичанином Деларю. Появился фонарик на батарейках. Правда, свет излучала не лампа накаливания, а электрическая дуга между угольными электродами, а батареи занимали целый стол. В 1809 году Хэмфри Дэви продемонстрировал дуговой свет в Королевской академии наук в Лондоне. Генераторов в то время не было, и батареи были единственным источником электропитания.

В 1854 году Генрих Гёбель создал лампу, на основе обугленной бамбуковой нити, помещенной в вакуум. В 1872 году русский инженер Александр Лодыгин подал заявку на изобретение лампы накаливания и в 1874 году получил российский патент. В дальнейшем, он запатентовал свое изобретение во многих странах.

В 1878 году, Павел Яблочков усовершенствовал конструкцию, поставив электроды вертикально и разделив их слоем изолятора. Такая конструкция получила название «свеча Яблочкова» и использовалась во всем мире. Например, Парижский оперный театр освещался с помощью таких «свечей». Электрическая дуга давала яркий и достаточно сбалансированный по спектру свет, что позволяло использовать его очень широко.

Современные лампочки начали производиться с 1909 года

В 1879 году Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, ставшей одним из крупнейших изобретений XIX века. Его заслуга была не в разработке идеи лампы накаливания, а в создании практически осуществимой, широко распространившейся системы электрического освещения с прочной нитью накала, с высоким и устойчивым вакуумом и с возможностью одновременного использования множества ламп. К 1884 году крупные американские города освещали более 90 тыс. дуговых ламп.

Современные же лампочки с вольфрамовой спиралью и заполненные инертным газом начали производиться через сто лет, с 1909 года. Разработаны они были Ирвингом Ленгмюром. В СССР же, существовало понятие «лампочка Ильича», которое было связано с началом масштабной электрификации страны, начиная с 1920 года.

Кто изобрел электрическое уличное освещение

Мощная иллюминация мегаполисов, уличное освещение небольших поселений сделали жизнь современных людей активной, вне зависимости от времени суток. При этом никто не задумывается над вопросом – а кто изобрел электрическое уличное освещение, и как создавались фонари.

Первые уличные фонари и их создатели

Искусственное освещение улиц вошло в обиход с 15 века. Самый первый фонарь давал малую площадь освещения, так как в нем использовались парафиновые свечи или конопляное масло. Благодаря керосину, уровень яркости на улицах удалось повысить. Но революционный прорыв произошел, когда изобрели первую электрическую лампу, в конструкции которой использовались сначала угольные, а затем вольфрамовые и молибденовые нити.

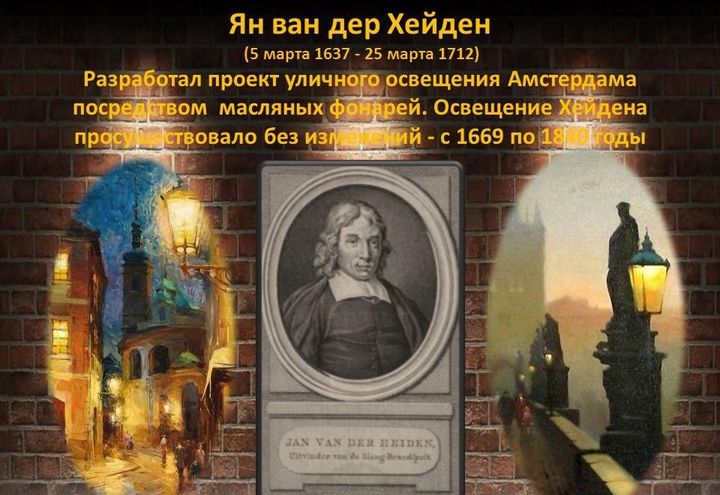

Ян ван дер Хейден

Голландский художник и изобретатель Хейден в 17 веке предложил расположить масляные фонари вдоль улиц Амстердама. Благодаря системе, изобретенной Хейденом, в 1668 году сократилось число падений людей в каналы, которые не были огорожены, снизилось число преступлений на улицах, облегчилась работа пожарных при тушении очагов возгорания.

Уильям Мердок

В 19 веке Уильям Мердок выдвинул интересную мысль о способе освещения улиц газом, но над ним посмеялись. Вопреки насмешкам, Мердок наглядно доказал, что это возможно. Так на улицах Лондона в 1807 году загорелись первые газовые приборы освещения. Немногим позже конструкция изобретателя распространилась на другие столицы Европы.

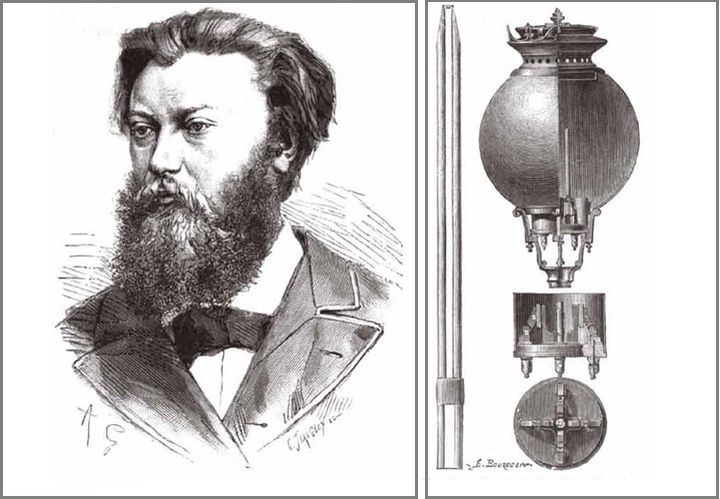

Павел Яблочков

В 1876 году русский инженер Павел Николаевич Яблочков изобрел электрическую свечу и установил ее в сферу из стекла. Конструкция была простая, но эффективная. Поверх свечей проходила угольная нить. При соприкосновении с током нить прогорала, а между свечами загоралась дуга. Это явление, называемое дуговым электричеством, положило начало первым электрическим приборам. Русские «свечи», как их называли, были установлены на Литейном мосту в 1879 году. Также 12 светильников Яблочкова зажглись на разводном мосту через Неву. Изобретение электрического уличного освещения стало началом новой эпохи в использовании электротока.

Интересный факт: в 1883 году во время коронации императора Александра III благодаря лампам накаливания освещалась круговая зона около Храма Христа Спасителя и Кремля.

Плодами изобретения воспользовались в европейских столицах.

Парижские и берлинские улицы, магазины, прибрежные зоны – все было освещено уличными светильниками, созданными по этой технологии Яблочкова. Жители назвали уличную иллюминацию символично: «русский свет», а Павел Яблочков, русский инженер, который изобрел электрическое уличное освещение, стал известен в то время во всех просвещенных кругах Европы.

Однако, после того, как многие мировые столицы осветились ярким, но непродолжительным светом дугового электричества «свечей» Яблочкова, эти приборы просуществовали всего несколько лет. Их заменили более совершенные лампы накаливания. Изобретение русского инженера было практически забыто, а сам Павел Николаевич умер в бедности в провинциальном Саратове.

Новый этап в развитии уличного освещения

Весомый вклад в разработку электрического уличного освещения внес русский ученый Александр Николаевич Лодыгин и американец Томас Алва Эдисон.

Лодыгин создал конструкцию лампочки, за основу работы которой взял молибденовые и вольфрамовые нити, закрученные спиралью. Это был прорыв в области электрических открытий. Один из важнейших критериев осветительного прибора – продолжительность эксплуатации. Именно Лодыгин поднял ресурс своих ламп с 30 минут до нескольких сотен часов работы. Он же впервые стал использовать лампы с вакуумом, откачивая из них воздух. Это давало возможность намного продлить срок службы осветительного прибора.

Впервые лампы накаливания Лодыгина появились в уличном освещении Одесской улицы в Санкт-Петербурге в 1873 году.

Получив патент и премию за свое изобретение, Александр Николаевич не смог распространить его в массы. Талантливый инженер не имел предпринимательской хватки и не смог довести производство до нужных масштабов.

Упорством в достижении своей цели отличался другой инженер – американец Томас Эдисон. Именно он, взяв за основу изобретение Лодыгина, усовершенствовал его конструкцию и смог внедрить в широкое производство. Нельзя сказать, что Эдисон получил свою славу незаслуженно. Ведь он упорно проводил тысячи экспериментов и разработал очень важный этап в электрическом освещении – от источника тока до потребителя, что позволило запустить электрическое освещение в масштабах целых городов.

Так, благодаря знаниям русского инженера Лодыгина и проворности американского ученого Эдисона, электрическое уличное освещение вытеснило газовые фонари.

Как выглядели первые фонари: видео

Читайте также: