Примеры излучения в быту и природе. Физика процесса излучения

Излучение — это физический процесс, результатом которого является передача энергии с помощью электромагнитных волн. Обратный излучению процесс называется поглощением. Рассмотрим этот вопрос подробнее, а также приведем примеры излучения в быту и природе.

Физика возникновения излучения

Любое тело состоит из атомов, которые, в свою очередь, образованы ядрами, заряженными положительно, и электронами, которые образуют электронные оболочки вокруг ядер и заряжены отрицательно. Атомы устроены таким образом, что они могут находиться в разных энергетических состояниях, то есть обладать как большей, так и меньшей энергией. Когда атом имеет наименьшую энергию, то говорят о его основном состоянии, любое другое энергетическое состояние атома называется возбужденным.

Перевести электрон атома на более высокий энергетический уровень можно несколькими способами, которые предполагают передачу энергии. Это может быть как воздействие на рассматриваемый атом внешнего электромагнитного излучения, так и передача ему энергии механическим или электрическим способами. Кроме того, атомы могут получать, а затем выделять энергию в результате химических реакций.

Электромагнитный спектр

Прежде чем переходить к примерам излучения в физике, необходимо отметить, что каждый атом испускает определенные порции энергии. Это происходит потому, что состояния, в которых может находиться электрон в атоме, являются не произвольными, а строго определенными. Соответственно переход между этими состояниями сопровождается излучением определенного количества энергии.

Из атомной физики известно, что фотоны, порождаемые в результате электронных переходов в атоме, обладают энергией, которая прямо пропорциональна их частоте колебаний и обратно пропорциональна длине волны (фотон — это электромагнитная волна, которая характеризуется скоростью распространения, длиной и частотой). Поскольку атом вещества может испускать только определенный набор энергий, значит, длины волн испущенных фотонов тоже являются конкретными. Набор всех этих длин называется электромагнитным спектром.

Если длина волны фотона лежит между 390 нм и 750 нм, то говорят о видимом свете, поскольку его способен воспринимать человек своими глазами, если длина волны меньше 390 нм, то такие электромагнитные волны обладают большой энергией и называются ультрафиолетовым, рентгеновским или гамма-излучением. Для длин больше 750 нм характерна небольшая энергия фотонов, они носят название инфракрасного, микро- или радиоизлучения.

Тепловое излучение тел

Всякое тело, которое имеет некоторую отличную от абсолютного нуля температуру, излучает энергию, в этом случае говорят о тепловом или температурном излучении. При этом температура определяет как электромагнитный спектр теплового излучения, так и количество испускаемой телом энергии. Чем больше температура, тем большую энергию излучает тело в окружающее пространство, и тем сильнее его электромагнитный спектр смещается в высокочастотную область. Процессы теплового излучения описываются законами Стефана-Больцмана, Планка и Вина.

Примеры излучения в быту

Как выше было сказано, энергию в виде электромагнитных волн излучает абсолютно любое тело, однако видеть невооруженным глазом этот процесс можно не всегда, поскольку температуры окружающих нас тел, как правило, слишком маленькие, поэтому их спектр лежит в низкочастотной невидимой для человека области.

Ярким примером излучения в видимом диапазоне является электрическая лампа накаливания. Проходя по спирали, электрический ток разогревает вольфрамовую нить до 3000 К. Такая высокая температура приводит к тому, что нить начинает испускать электромагнитные волны, максимум которых приходится на длинноволновую часть видимого спектра.

Еще один пример излучения в быту — микроволновая печь, которая испускает микроволны, невидимые для человеческого глаза. Эти волны поглощаются объектами, содержащими воду, тем самым увеличивая их кинетическую энергию и, как следствие, температуру.

Наконец, примером излучения в быту в инфракрасном диапазоне является радиатор батареи отопления. Его излучения мы не видим, но чувствуем это тепло.

Природные излучающие объекты

Пожалуй, самым ярким примером излучения в природе является наша звезда — Солнце. Температура на поверхности Солнца около 6000 К, поэтому его максимум излучения приходится на длину волны 475 нм, то есть лежит внутри видимого спектра.

Солнце разогревает находящиеся вокруг него планеты и их спутники, которые тоже начинают светиться. Здесь следует отличать отраженный свет и тепловое излучение. Так, нашу Землю можно видеть из космоса в виде голубого шара именно благодаря отраженному солнечному свету. Если же говорить о тепловом излучении планеты, то оно также имеет место, но лежит в области микроволнового спектра (около 10 мкм).

Помимо отраженного света, интересно привести еще один пример излучения в природе, который связан со сверчками. Испускаемый ими видимый свет никак не связан с тепловым излучением и является результатом химической реакции между кислородом воздуха и люциферином (вещество, содержащееся в клетках насекомых). Это явление носит название биолюминесценции.

Электромагнитные волны. Опыты Г. Герца. Изобретение радио А. Поповым

Продолжаем изучение вопросов, связанных с электромагнитными волнами, и тема нашего урока будет посвящена опытам Генриха Герца и созданию радио русским ученым А .Поповым

Электромагнитные колебания, возникающие в колебательном контуре, по теории Максвелла могут распространяться в пространстве. В своих работах он показал, что эти волны распространяются со скоростью света в 300 000 км/с. Однако очень многие ученые пытались опровергнуть работу Максвелла, одним из них был Генрих Герц. Он скептически относился к работам Максвелла и попытался провести эксперимент по опровержению распространения электромагнитного поля.

Распространяющееся в пространстве электромагнитное поле называется электромагнитной волной.

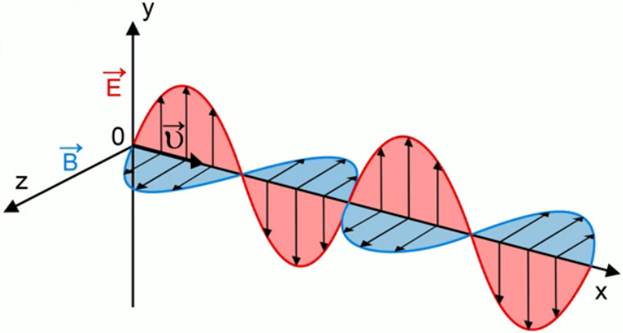

В электромагнитном поле магнитная индукция и напряженность электрического поля располагаются взаимно перпендикулярно, и из теории Максвелла следовало, что плоскость расположения магнитной индукции и напряженности находится под углом 900 к направлению распространения электромагнитной волны (Рис. 1).

Рис. 1. Плоскости расположения магнитной индукции и напряженности (Источник)

Эти выводы и попытался оспорить Генрих Герц. В своих опытах он попытался создать устройство для изучения электромагнитной волны. Для того чтобы получить излучатель электромагнитных волн, Генрих Герц построил так называемый вибратор Герца, сейчас мы называем его передающей антенной (Рис. 2).

Рис. 2. Вибратор Герца (Источник)

Рассмотрим, как Генрих Герц получил свой излучатель или передающую антенну.

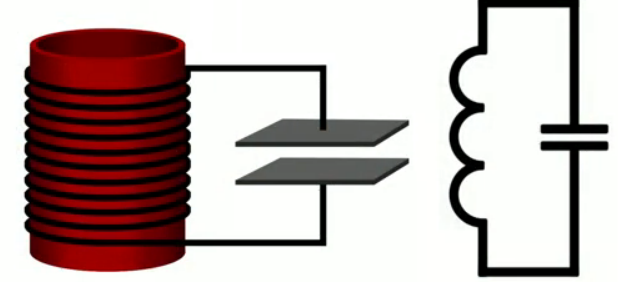

Рис. 3.Закрытый колебательный контур Герца (Источник)

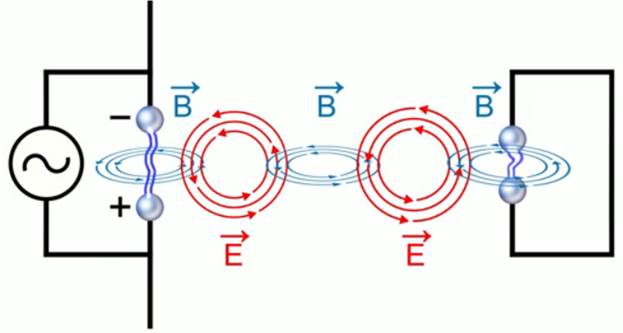

Имея в наличии закрытый колебательный контур (Рис. 3), Герц стал разводить обкладки конденсатора в разные стороны и, в конце концов, обкладки расположились под углом 1800, при этом получилось, что если в этом колебательном контуре происходили колебания, то они обволакивали этот открытый колебательный контур со всех сторон. В результате этого изменяющееся электрическое поле создавало переменное магнитное, а переменное магнитное создавало электрическое и так далее. Этот процесс и стали называть электромагнитной волной (Рис. 4).

Рис. 4. Излучение электромагнитной волны (Источник)

Если к открытому колебательному контуру подключить источник напряжения, то между минусом и плюсом будет проскакивать искра, что как раз и есть ускоренно движущийся заряд. Вокруг этого заряда, движущегося с ускорением, образуется переменное магнитное поле, которое создает переменное вихревое электрическое поле, которое, в свою очередь, создает переменное магнитное, и так далее. Таким образом, по предположению Генриха Герца будет происходить излучение электромагнитных волн. Целью эксперимента Герца было пронаблюдать взаимодействие и распространение электромагнитных волн.

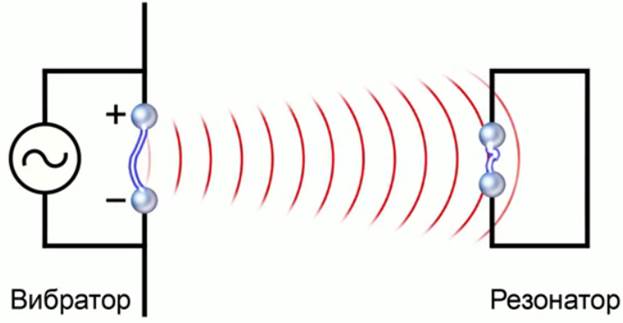

Для принятия электромагнитных волн Герцу пришлось сделать резонатор (Рис. 5).

Рис. 5. Резонатор Герца (Источник)

Это колебательный контур, который представлял собой разрезанный замкнутый проводник, снабженный двумя шариками, и эти шарики располагались относительно

друг от друга на небольшом расстоянии. Между двумя шариками резонатора проскакивала искра почти в тот же самый момент, когда проскакивала искра в излучатель (Рис. 6).

Рисунок 6. Излучение и прием электромагнитной волны (Источник)

Налицо было излучение электромагнитной волны и, соответственно, прием этой волны резонатором, который использовался как приемник.

Из этого опыта следовало, что электромагнитные волны есть, они распространяются, соответственно, переносят энергию, могут создавать электрический ток в замкнутом контуре, который находится на достаточно большом расстоянии от излучателя электромагнитной волны.

В опытах Герца расстояние между открытым колебательным контуром и резонатором составляло около трех метров. Этого было достаточно, чтобы выяснить, что электромагнитная волна может распространяться в пространстве. В дальнейшем Герц проводил свои эксперименты и выяснил, как распространяется электромагнитная волна, что некоторые материалы могут препятствовать распространению, например материалы, которые проводят электрический ток, не давали проходить электромагнитной волне. Материалы, которые не проводят электрический ток, давали электромагнитной волне пройти.

Опыты Генриха Герца показали возможность передачи и приема электромагнитных волн. В дальнейшем многие ученые начали работать в этом направлении. Наибольших успехов добился русский ученый Александр Попов, именно ему удалось первому в мире осуществить передачу информации на расстоянии. Это то, что мы сейчас называем радио, в переводе на русский язык «радио» обозначает «излучать», с помощью электромагнитных волн беспроводная передача информации была осуществлена 7 мая 1895 года. В университете Санкт-Петербурга был поставлен прибор Попова, который и принял первую радиограмму, она состояла всего лишь из двух слов: Генрих Герц.

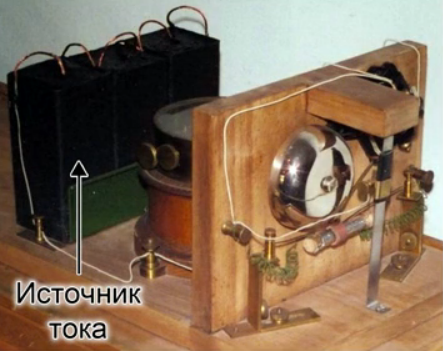

Дело в том, что к этому времени телеграф (проводная связь) и телефон уже существовали, существовала и азбука Морзе, с помощью которой сотрудник Попова передавал точки и тире, которые на доске перед комиссией записывались и расшифровывались. Радио Попова, конечно, не похоже на современные приемники, которыми мы пользуемся (Рис. 7).

Рис. 7. Радиоприемник Попова (Источник)

Первые исследования по приему электромагнитных волн Попов проводил не с излучателями электромагнитных волн, а с грозой, принимая сигналы молний, и свой приемник он назвал грозоотметчик (Рис. 8).

Рис. 8. Грозоотметчик Попова (Источник)

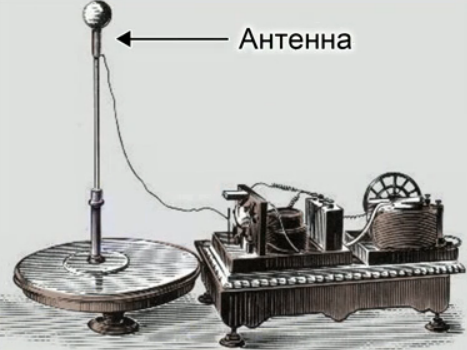

К заслугам Попова относится возможность создания приемной антенны, именно он показал необходимость создания специальной длинной антенны, которая могла бы принимать достаточно большое количество энергии от электромагнитной волны, чтобы в этой антенне индуцировался электрический переменный ток.

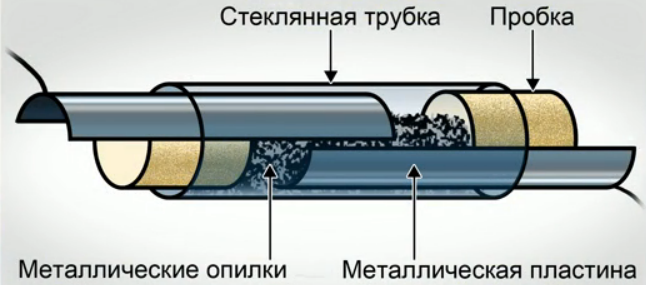

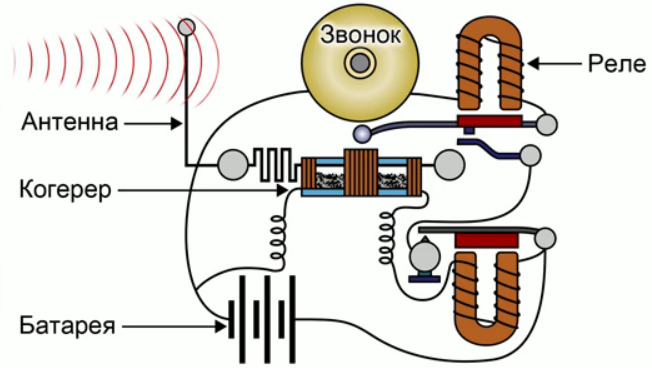

Рассмотрим, из каких же частей состоял приемник Попова. Основной частью приемника был когерер (стеклянная трубка, заполненная металлическими опилками (Рис. 9)).

Рис. 9. Когерер (Источник)

Такое состояние железных опилок обладает большим электрическим сопротивлением, в таком состоянии когерер электрического тока не пропускал, но, стоило проскочить небольшой искорке через когерер (для этого там находились два контакта, которые были разделены), и опилки спекались и сопротивление когерера уменьшалось в сотни раз.

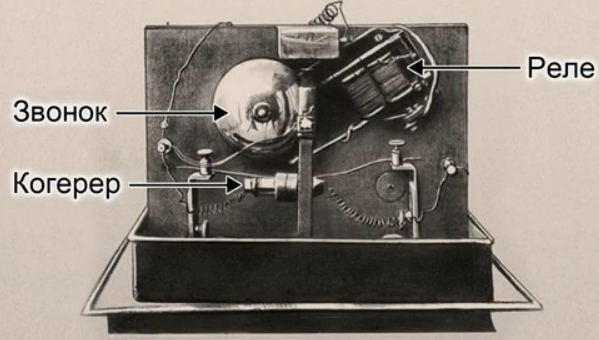

Следующая часть приемника Попова – электрический звонок (Рис. 10).

Рис. 10. Электрический звонок в приемнике Попова (Источник)

Именно электрический звонок оповещал о приеме электромагнитной волны. Кроме электрического звонка в приемнике Попова был источник постоянного тока – батарея (Рис. 7), которая обеспечивала работу всего приемника. И, конечно же, приемная антенна, которую Попов поднимал на воздушных шарах (Рис. 11).

Рис. 11. Приемная антенна (Источник)

Работа приемника заключалась в следующем: батарея создавала электрический ток в цепи, в которую был включен когерер и звонок. Электрический звонок не мог звенеть, так как когерер обладал большим электрическим сопротивлением, ток не проходил, и необходимо было подобрать нужное сопротивление. Когда на приемную антенну попадала электромагнитная волна, в ней индуцировался электрический ток, электрический ток от антенны и источника питания вместе был достаточно большим – в этот момент проскакивала искра, опилки когерера спекались, и по прибору проходил электрический ток. Звонок начинал звенеть (Рис. 12).

Рис. 12. Принцип работы приемника Попова (Источник)

В приемнике Попова кроме звонка был ударный механизм, выполненный таким образом, что ударял одновременно по звоночку и когереру, тем самым встряхивая когерер. Когда электромагнитная волна приходила, звонок звенел, когерер встряхивался – опилки рассыпались, и в этот момент вновь сопротивление увеличивалось, электрический ток переставал протекать по когереру. Звонок переставал звенеть до следующего приема электромагнитной волны. Таким образом и работал приемник Попова.

Попов указывал на следующее: приемник может работать достаточно хорошо и на больших расстояниях, но для этого необходимо создать очень хороший излучатель электромагнитных волн – в этом была проблема того времени.

Первая передача прибором Попова состоялась на расстоянии 25 метров, и буквально за несколько лет расстояние уже составляло более 50 километров. Сегодня при помощи радиоволн мы можем передавать информацию по всему земному шару.

Не только Попов работал в этой области, итальянский ученый Маркони сумел внедрить свое изобретение в производство практически по всему миру. Поэтому первые радиоприемники пришли к нам из-за границы. Принципы современной радиосвязи мы рассмотрим на следующих занятиях.

Список литературы

- Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика (базовый уровень) – М.: Мнемозина, 2012.

- Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. – М.: Мнемозина, 2014.

- Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика-9. – М.: Просвещение, 1990.

Домашнее задание

- Какие выводы Максвелла попытался оспорить Генрих Герц?

- Дайте определение электромагнитной волны.

- Назовите принцип работы приемника Попова.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Интернет-портал Mirit.ru (Источник).

- Интернет-портал Ido.tsu.ru (Источник).

- Интернет-портал Reftrend.ru (Источник).

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Шкала электромагнитных волн

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Шкала электромагнитных волн

«Физика — 11 класс»

Инфракрасное излучение

Электромагнитное излучение с частотами в диапазоне от 3 • 1011 до 3,75 • 1014 Гц называется инфракрасным излучением.

Его испускает любое нагретое тело даже в том случае, когда оно не светится.

Например, батареи отопления в квартире испускают инфракрасные волны, вызывающие заметное нагревание окружающих тел.

Поэтому инфракрасные волны часто называют тепловыми.

Не воспринимаемые глазом инфракрасные волны имеют длины волн, превышающие длину волны красного света (длина волны λ = 780 нм — 1 мм).

Максимум энергии излучения электрической дуги и лампы накаливания приходится на инфракрасные лучи.

Инфракрасное излучение применяют для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов и т. д.

Созданы приборы, в которых не видимое глазом инфракрасное изображение объекта преобразуется в видимое.

Изготовляются бинокли и оптические прицелы, позволяющие видеть в темноте.

Ультрафиолетовое излучение

Электромагнитное излучение с частотами в диапазоне от 8 • 1014 до 3 • 1016 Гц называется ультрафиолетовым излучением (длина волны λ = 10—380 нм).

Обнаружить ультрафиолетовое излучение можно с помощью экрана, покрытого люминесцирующим веществом.

Экран начинает светиться в той части, на которую падают лучи, лежащие за фиолетовой областью спектра.

Ультрафиолетовое излучение отличается высокой химической активностью.

Повышенную чувствительность к ультрафиолетовому излучению имеет фотоэмульсия.

В этом можно убедиться, спроецировав спектр в затемненном помещении на фотобумагу.

После проявления бумага почернеет за фиолетовым концом спектра сильнее, чем в области видимого спектра.

Ультрафиолетовые лучи не вызывают зрительных образов: они невидимы.

Но действие их на сетчатку глаза и кожу велико и разрушительно.

Ультрафиолетовое излучение Солнца недостаточно поглощается верхними слоями атмосферы.

Поэтому высоко в горах нельзя оставаться длительное время без одежды и без темных очков.

Стеклянные очки, прозрачные для видимого спектра, защищают глаза от ультрафиолетового излучения, так как стекло сильно поглощает ультрафиолетовые лучи.

Впрочем, в малых дозах ультрафиолетовые лучи оказывают целебное действие.

Умеренное пребывание на солнце полезно, особенно в юном возрасте: ультрафиолетовые лучи способствуют росту и укреплению организма.

Кроме прямого действия на ткани кожи (образование защитного пигмента — загара, витамина D2), ультрафиолетовые лучи оказывают влияние на центральную нервную систему, стимулируя ряд важных жизненных функций в организме.

Ультрафиолетовые лучи оказывают также бактерицидное действие.

Они убивают болезнетворные бактерии и используются с этой целью в медицине.

Итак,

Нагретое тело испускает преимущественно инфракрасное излучение с длинами волн, превышающими длины волн видимого излучения.

Ультрафиолетовое излучение — более коротковолновое и обладает высокой химической активностью.

Шкала электромагнитных волн

Длина электромагнитных волн изменяется в широком диапазоне. Независимо от длины волны все электромагнитные волны обладают одинаковыми свойствами. Существенные различия наблюдаются при взаимодействии с веществом: коэффициенты поглощения и отражения зависят от длины волны.

Длина электромагнитных волн бывает самой различной: от 103 м (радиоволны) до 10-10 м (рентгеновские лучи).

Свет составляет ничтожную часть широкого спектра электромагнитных волн.

При изучении этой малой части спектра были открыты другие излучения с необычными свойствами.

На рисунке изображена шкала электромагнитных волн с указанием длин волн и частот различных излучений:

Принято выделять:

низкочастотное излучение,

радиоизлучение,

инфракрасные лучи,

видимый свет,

ультрафиолетовые лучи,

рентгеновские лучи,

γ-излучение.

Принципиального различия между отдельными излучениями нет.

Все они представляют собой электромагнитные волны, порождаемые заряженными частицами.

Обнаруживаются электромагнитные волны в основном по их действию на заряженные частицы.

В вакууме электромагнитное излучение любой длины волны распространяется со скоростью 300 000 км/с.

Границы между отдельными областями шкалы излучений весьма условны.

Излучения различных длин волн отличаются друг от друга по способам их получения (излучение антенны, тепловое излучение, излучение при торможении быстрых электронов и др.) и методам регистрации.

Все перечисленные виды электромагнитного излучения порождаются также космическими объектами и успешно исследуются с помощью ракет, искусственных спутников Земли и космических кораблей.

В первую очередь это относится к рентгеновскому и у-излучениям, сильно поглощаемым атмосферой.

По мере уменьшения длины волны количественные различия в длинах волн приводят к существенным качественным различиям.

Излучения различной длины волны очень сильно отличаются друг от друга по поглощению их веществом.

Коротковолновые излучения (рентгеновское и особенно γ-лучи) поглощаются слабо.

Непрозрачные для волн оптического диапазона вещества прозрачны для этих излучений.

Коэффициент отражения электромагнитных волн также зависит от длины волны.

Источник: «Физика — 11 класс», учебник Мякишев, Буховцев, Чаругин

Излучение и спектры. Физика, учебник для 11 класса — Класс!ная физика

Виды излучений. Источники света — Спектры и спектральные аппараты — Виды спектров. Спектральный анализ — Рентгеновские лучи — Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Шкала электромагнитных волн — Краткие итоги главы

Тепловое излучение тел

Декабрь 2000 года стал юбилейным годом возникновения квантовой физики и открытия постоянной Планка. Именно Макс Планк сумел выявить проблему спектрального распределения света, излучаемого нагретыми телами, чего классическая физика так и не смогла сделать. Он высказал гипотезу о колебательной системе, которая стала основным толчком для создания квантовой физики.

Температурное излучение

Источник, который излучает свет, забирает энергию. Существует большое количество механизмов, подводящих энергию к источнику света.

Определение 1Когда такая энергия сообщается с помощью нагревания, ее принято называть тепловым или температурным излучением.

Изучение данного случая вызвало у физиков интерес, так как излучение могло находиться в состоянии термодинамического равновесия с нагретыми телами.

После изучения закономерностей ученые хотели найти связь между термодинамикой и оптикой.

При помещении нескольких тел в замкнутую полость с зеркальными стенками, которые имеют разную температуру, то из опыта было установлено, что вся система со временем приходит к тепловому равновесию. То есть при обмене энергией они испускают и поглощают ее. Равновесное состояние говорит о том, что эти процессы компенсируются, а плотность энергии доходит до определенного значения, которое зависит только от установленной температуры тел замкнутого пространства.

Определение 2Излучение, находящееся в термодинамическом равновесии с определенной температурой, получило название равновесного или черного излучения. Плотность энергии и спектральный состав зависят от температуры.

При осмотре полости отверстия с установленным термодинамическим равновесием между излучением и нагретыми телами, глаза не смогут четко увидеть очертания тел и будет зафиксировано лишь свечение полости.

Определение 3Если одно из тел полости может поглощать всю энергию любого спектрального состава, то тело называется абсолютно черным.

Заданная температура с тепловым излучением такого тела находится в состоянии теплового равновесия и имеет тот же спектральный состав, что и равновесие, которое его окружает. Иначе его установление было бы невозможно.

Поэтому задачи сводятся к исследованию спектрального состава абсолютно черного тела. Решить эту задачу классическая физика не может.

Чтобы равновесие было установлено в полости, необходимо испускание такого количества энергии, какое поглощают тела. Это является важнейшей закономерностью теплового

Рентгеновские лучи — Класс!ная физика

Рентгеновские лучи

«Физика — 11 класс»

Рентгеновское излучение — это излучение с частотами в диапазоне от 3 • 1016 до 3 • 1020 Гц.

Открытие рентгеновских лучей

Рентгеновские лучи были открыты в 1895 г. немецким физиком Вильгельмом Рентгеном.

В конце XIX в. всеобщее внимание физиков привлек газовый разряд при малом давлении.

При этих условиях в газоразрядной трубке создавались потоки очень быстрых электронов.

В то время их называли катодными лучами.

Природа таких лучей еще не была с достоверностью установлена.

Известно было лишь, что они берут начало на катоде трубки.

Занявшись исследованием катодных лучей, Рентген скоро заметил, что фотопластинка вблизи разрядной трубки оказывалась засвеченной даже в том случае, когда она была завернута в черную бумагу.

После этого ему удалось наблюдать еще одно очень поразившее его явление.

Бумажный экран, смоченный раствором платиносинеродистого бария, начинал светиться, если им обертывалась разрядная трубка.

Причем когда Рентген держал руку между трубкой и экраном, то на экране были видны темные тени костей на фоне более светлых очертаний всей кисти руки.

Ученый понял, что при работе разрядной трубки возникает какое-то неизвестное ранее сильно проникающее излучение.

Он назвал его Х-лучами.

Впоследствии за этим излучением прочно укрепился термин «рентгеновские лучи».

Рентген обнаружил, что новое излучение появлялось в том месте, где катодные лучи (потоки быстрых электронов) сталкивались со стеклянной стенкой трубки.

В этом месте стекло светилось зеленоватым светом.

Последующие опыты показали, что Х-лучи возникают при торможении быстрых электронов любым препятствием, в частности металлическими электродами.

Свойства рентгеновских лучей

Лучи, открытые Рентгеном, действовали на фотопластинку, вызывали ионизацию воздуха, но заметным образом не отражались от каких-либо веществ и не испытывали преломления.

Электромагнитное поле не оказывало никакого влияния на направление их распространения.

Сразу же возникло предположение, что рентгеновские лучи — это электромагнитные волны, которые излучаются при резком торможении электронов.

Большая проникающая способность рентгеновских лучей и прочие их особенности связывались с малой длиной волны.

Но эта гипотеза нуждалась в доказательствах, и доказательства были получены спустя 15 лет после смерти Рентгена.

Дифракция рентгеновских лучей

Если рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные волны, то оно должно обнаруживать дифракцию — явление, присущее всем видам волн.

Сначала пропускали рентгеновские лучи через очень узкие щели в свинцовых пластинках, но ничего похожего на дифракцию обнаружить не удавалось.

Немецкий физик Макс Лауэ предположил, что длина волны рентгеновских лучей слишком мала, для того чтобы можно было обнаружить дифракцию этих волн на искусственно созданных препятствиях.

Ведь нельзя сделать щели размером 10-8 см, поскольку таковы размеры самих атомов.

А что, если рентгеновские лучи имеют примерно такую же длину волны?

Тогда остается единственная возможность — использовать кристаллы.

Они представляют собой упорядоченные структуры, где расстояния между отдельными атомами по порядку величины равны размерам самих атомов, т. е. 10-8 см.

Кристалл с его периодической структурой и есть то естественное устройство, которое неизбежно должно вызвать заметную дифракцию волн, если их длина волны близка к размерам атомов.

И вот узкий пучок рентгеновских лучей был направлен на кристалл, за которым располагалась фотопластинка.

Результат полностью согласовался с самыми оптимистическими ожиданиями!

Наряду с большим центральным пятном, которое давали лучи, распространяющиеся по прямой, возникли регулярно расположенные небольшие пятнышки вокруг центрального пятна.

Появление этих пятнышек можно было объяснить только дифракцией рентгеновских лучей на упорядоченной структуре кристалла.

Исследование дифракционной картины позволило определить длину волны рентгеновских лучей.

Она оказалась меньше длины волны ультрафиолетового излучения и по порядку величины была равна размерам атома.

Применение рентгеновских лучей

Рентгеновские лучи широко используют на практике.

В медицине они применяются для постановки правильного диагноза заболевания, а также для лечения раковых заболеваний.

Поглощение рентгеновских лучей пропорционально плотности вещества.

Поэтому с помощью рентгеновских лучей можно получать фотографии внутренних органов человека.

Весьма обширны применения рентгеновских лучей в научных исследованиях.

По дифракционной картине, даваемой рентгеновскими лучами при их прохождении сквозь кристаллы, удается установить порядок расположения атомов в пространстве — структуру кристаллов.

Сделать это для неорганических кристаллических веществ оказалось не очень сложным.

Но с помощью рентгеноструктурного анализа можно расшифровать также строение сложнейших органических соединений, в том числе белков.

В частности, была определена структура молекулы гемоглобина, содержащей десятки тысяч атомов.

Эти достижения стали возможны благодаря тому, что длина волны рентгеновских лучей очень мала, именно поэтому удалось «увидеть» молекулярные структуры, а именно: получить дифракционную картину, с помощью которой после ее расшифровки можно восстановить характер пространственного расположения атомов.

Из других применений рентгеновских лучей отметим еще рентгеновскую дефектоскопию — метод обнаружения раковин в отливках, трещин в рельсах, проверки качества сварных швов и т. д.

Рентгеновская дефектоскопия основана на изменении поглощения рентгеновских лучей в изделии при наличии в нем полостей или инородных включений.

Устройство рентгеновской трубки

В настоящее время для получения рентгеновских лучей разработаны весьма совершенные устройства, называемые рентгеновскими трубками.

Упрощенная схема электронной рентгеновской трубки:

Катод 1 представляет собой вольфрамовую спираль, испускающую электроны за счет термоэлектронной эмиссии.

Цилиндр 3 фокусирует поток электронов, которые затем соударяются с металлическим электродом (анодом) 2.

При этом появляются рентгеновские лучи.

Напряжение между анодом и катодом достигает нескольких десятков киловольт.

В трубке создается глубокий вакуум; давление газа в ней не превышает 10-5 мм рт. ст.

В мощных рентгеновских трубках анод охлаждается проточной водой, так как при торможении электронов выделяется большое количество теплоты.

В полезное излучение превращается лишь около 3% энергии электронов.

Гамма-лучи

По своим свойствам γ-лучи очень сильно напоминают рентгеновские, но только их проникающая способность гораздо больше, чем γ рентгеновских лучей.

Это наводило на мысль, что γ-лучи представляют собой электромагнитные волны.

Все сомнения в этом отпали после того, как была обнаружена дифракция γ-лучей на кристаллах и измерена их длина волны.

Она оказалась очень малой — от 10-8 до 10-11 см.

На шкале электромагнитных волн γ-лучи следуют непосредственно за рентгеновскими.

Скорость распространения γ-лучей такая же, как у всех электромагнитных волн, — около 300 000 км/с.

Источник: «Физика — 11 класс», учебник Мякишев, Буховцев, Чаругин

Излучение и спектры. Физика, учебник для 11 класса — Класс!ная физика

Виды излучений. Источники света — Спектры и спектральные аппараты — Виды спектров. Спектральный анализ — Рентгеновские лучи — Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Шкала электромагнитных волн — Краткие итоги главы

Виды излучений. Источники света — Класс!ная физика

Виды излучений. Источники света

«Физика — 11 класс»

Свет — это поток электромагнитных волн с длиной волны 4 • 10-7—8 • 10-7 м.

Электромагнитные волны излучаются при ускоренном движении заряженных частиц.

Эти заряженные частицы входят в состав атомов, из которых состоит вещество.

Но, не зная, как устроен атом, ничего достоверного о механизме излучения сказать нельзя.

Ясно лишь, что внутри атома нет света так же, как в струне рояля нет звука.

Подобно струне, начинающей звучать только после удара молоточка, атомы могут «рождать» свет только после их возбуждения.

Для того чтобы атом начал излучать, ему необходимо передать определенную энергию.

Излучая, атом теряет полученную энергию и для непрерывного свечения вещества необходим приток энергии к его атомам извне.

Тепловое излучение

Наиболее простой и распространенный вид излучения — это тепловое излучение, при котором потери атомами энергии на излучение света компенсируются за счет энергии теплового движения атомов (или молекул) излучающего тела.

Тепловое излучение — это излучение нагретых тел.

Чем выше температура тела, тем быстрее движутся в нем атомы.

При столкновении быстрых атомов (или молекул) друг с другом часть их кинетической энергии идет на возбуждение атомов, которые затем излучают свет и переходят в невозбужденное состояние.

Тепловыми источниками излучения являются, например, Солнце и обычная лампа накаливания.

Лампа — это малоэкономичный источник света, т.к. только 12% выделяемой лампой энергии преобразуется в энергию света.

Тепловым источником света является также пламя, где крупинки сажи (не успевшие сгореть частицы топлива) раскаляются за счет энергии, выделяющейся при сгорании топлива, и испускают свет.

Электролюминесценция

Энергия, необходимая атомам для излучения света, может поступать и из нетепловых источников.

При разряде в газах электрическое поле сообщает электронам большую кинетическую энергию.

Быстрые электроны испытывают неупругие соударения с атомами.

Часть кинетической энергии электронов идет на возбуждение атомов.

Возбужденные атомы отдают энергию в виде световых волн.

В результате этого разряд в газе сопровождается свечением, это и есть электролюминесценция.

Северное сияние — тоже проявление электролюминесценции.

Потоки заряженных частиц, испускаемых Солнцем, захватываются магнитным полем Земли.

Они возбуждают у магнитных полюсов Земли атомы верхних слоев атмосферы, из-за чего эти слои светятся.

Явление электролюминесценции используется в трубках для рекламных надписей.

Катодолюминесценция

Свечение твердых тел, вызванное бомбардировкой их электронами, называют катодолюминесценцией.

Благодаря катодолюминесценции светятся экраны электронно-лучевых трубок телевизора.

Хемилюминесценция

При некоторых химических реакциях, идущих с выделением энергии, часть этой энергии непосредственно расходуется на излучение света.

Источник света остается холодным (он имеет температуру окружающей среды).

Это явление называется хемилюминесценцией.

Летом в лесу можно ночью увидеть насекомое — светлячка, на теле которого «горит» маленький зеленый «фонарик».

Светящееся пятнышко на его спинке имеет почти ту же температуру, что и окружающий воздух.

Свойством светиться обладают и кусочки гниющего дерева, и живые организмы: бактерии, насекомые, многие рыбы, обитающие на большой глубине.

Фотолюминесценция

Падающий на вещество свет частично отражается и частично поглощается.

Энергия поглощаемого света в большинстве случаев вызывает лишь нагревание тел.

Однако некоторые тела сами начинают светиться непосредственно под действием падающего на них излучения.

Это и есть фотолюминесценция.

Свет возбуждает атомы вещества (увеличивает их внутреннюю энергию), и после этого они высвечиваются сами.

Например, светящиеся краски, которыми покрывают елочные игрушки, излучают свет после их облучения.

Излучаемый при фотолюминесценции свет имеет, как правило, большую длину волны, чем свет, возбуждающий свечение.

Это можно наблюдать экспериментально, наприер, если направить на сосуд с флюоресцеином (органический краситель) световой пучок, пропущенный через фиолетовый светофильтр.

Жидкость начинает светиться зеленожелтым светом, т. е. светом с большей длиной волны, чем у фиолетового света.

Явление фотолюминесценции широко используется в лампах дневного света.

Советский физик С. И. Вавилов предложил покрывать внутреннюю поверхность разрядной трубки веществами, способными ярко светиться под действием коротковолнового излучения газового разряда.

Источник: «Физика — 11 класс», учебник Мякишев, Буховцев, Чаругин

Излучение и спектры. Физика, учебник для 11 класса — Класс!ная физика

Виды излучений. Источники света — Спектры и спектральные аппараты — Виды спектров. Спектральный анализ — Рентгеновские лучи — Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Шкала электромагнитных волн — Краткие итоги главы

Рисунок по физике 7 класс

Физика – обширная наука, которая изучает все физические явления. Для лучшего понимания материала, его всегда стоит хорошо проиллюстрировать. Рисунки по физике вы можете найти в этой статье.

Множество физических процессов на одной картинке.

Детские рисунки для оформления.

На урок физики в 7 класс.

Простая картинка.

Знаменитая формула.

Рисунок по физике.

Детские рисунки.

Изображение из книжки.

Для учеников.

Объяснение формулы.

Эксперимент.

Для оформления презентации.

Для срисовки на плакат.

Эйнштейн у доски.

Без фона.

Что изучает наука.

Рисунок карандашами.

Для эмблемы.