Принцип действия электронного осциллографа

Электронный осциллограф используют для исследования быстропеременных периодических процессов. Например, с помощью осциллографа можно измерить силу тока и напряжение, рассмотреть их изменение во времени. Можно измерять и сравнивать частоты и амплитуды различных переменных напряжений. Кроме того, осциллограф при применении соответствующих преобразователей позволяет исследовать неэлектрические процессы, например, измерять малые промежутки времени, периоды колебаний и т. д. Достоинствами электроннолучевого осциллографа является его высокая чувствительность и безинерционность действия, что позволяет исследовать процессы, длительность которых порядка 10–6 10–8 с.

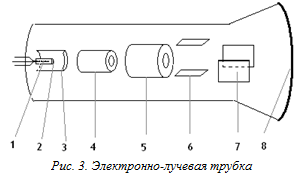

Основным элементом электронного осциллографа является электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). Схематическое устройство такой трубки показано на

Рассмотрим электроды электронно-лучевой трубки в порядке их следования. Нить накала (1), по которой идет переменный ток, разогревает катод (2). Из катода, вследствие термоэлектронной эмиссии, вылетают электроны.

Термоэлектронная эмиссия — это явление испускания электронов нагретыми телами.

За катодом расположен управляющий электрод (3) в виде сетки или цилиндра с отверстиями. Работа его аналогична работе управляющей сетки в электронной лампе. При изменении потенциала управляющего электрода относительно катода изменяется интенсивность электронного потока, тем самым проводится изменение яркости светового пятна на экране трубки.

Первый и второй аноды (4 и 5), в виде цилиндров с диафрагмами, обеспечивают необходимую скорость движения электронов и создают электрическое поле определенной конфигурации, фокусирующее электронный поток в узкий пучок (луч).

Затем сфокусированный электронный луч проходит между двумя парами взаимно перпендикулярных отклоняющих пластин. При разных потенциалах на одной из пар отклоняющих пластин луч отклоняется в сторону пластины с большим потенциалом. Отклонение луча пропорционально приложенному напряжению. Вертикальные пластины (7) обеспечивают горизонтальное перемещение электронного луча по экрану, а горизонтальные (6) дают вертикальное перемещение луча.

1 — нить накала, 2 — катод, 3 — управляющий электрод, 4 — первый анод, 5 — второй анод, 6- пластины вертикального отклонения, 7 — пластины горизонтального отклонения, 8 — флуоресцирующий экран

Блок-схема осциллографа представлена на рис.4. Осциллограф состоит из электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), генератора напряжения развертки и двух усилителей. Один из усилителей, предназначенный для усиления исследуемого напряжения, обычно называют вертикальным усилителем, так как напряжение с него подается на горизонтально расположенные пластины электронно-лучевой трубки, которые обеспечивали вертикальное отклонение луча по экрану. Напряжение от второго усилителя подается на вертикальные пластины, обеспечивающие горизонтальное перемещение луча. Этот усилитель называется горизонтальным. Напряжение генератора развертки подается на пластины через горизонтальный усилитель.

Для исследования

характера изменения электрических

сигналов во времени используют специально

вмонтированное в осциллограф устройство,

называемое генератором

развертки.

Этот генератор вырабатывает пилообразное

напряжение (рис.4),

которое за время  линейно нарастает от нуля до максимального

значения

линейно нарастает от нуля до максимального

значения ,

а затем за очень малое время

,

а затем за очень малое время

При малых частотах

развертки можно увидеть поступательное

равномерное движение точки по горизонтали.

Если частота развертки большая, то на

экране видна только горизонтальная

линия. Это происходит в силу инерции

зрительного восприятия и послесвечения

трубки, т.е. зрительно при больших

частотах мы не успеваем отметить

последовательное перемещение луча по

экрану слева направо при увеличении

напряжения

Чтобы увидеть, как меняется со временем исследуемое напряжение, надо одновременно подать на»Вход х

.

Пусть к моменту времени

.

Пусть к моменту времени исследуемый сигнал достигает значения

исследуемый сигнал достигает значения ,

а напряжение развертки значения

,

а напряжение развертки значения .

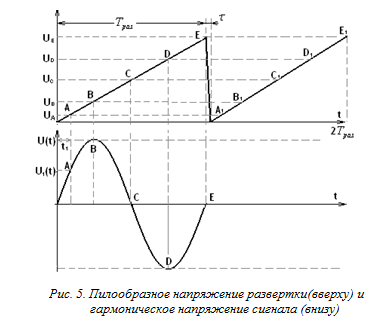

Луч, участвуя одновременно в двух взаимно

перпендикулярных движениях: по горизонтали

(под действием напряжения развертки) и

по вертикали (под действием исследуемого

напряжения

.

Луч, участвуя одновременно в двух взаимно

перпендикулярных движениях: по горизонтали

(под действием напряжения развертки) и

по вертикали (под действием исследуемого

напряжения

(рис.5).

Если исследуемое напряжение меняется

по гармоническому закону и его период

совпадает с периодом развертки

(рис.5).

Если исследуемое напряжение меняется

по гармоническому закону и его период

совпадает с периодом развертки  ,

то в течение времени

,

то в течение времени на экране луч «выпишет» один период

синусоиды. На каждом следующем зубце

пилы при достижении напряжением значений

на экране луч «выпишет» один период

синусоиды. На каждом следующем зубце

пилы при достижении напряжением значений

,

, и т.д. электронный луч будет попадать

соответственно в те же точки

и т.д. электронный луч будет попадать

соответственно в те же точки ,

, ,

, и т.д. синусоиды, что и на первом «зубце».

и т.д. синусоиды, что и на первом «зубце».

Изображение на экране осциллографа будет неподвижным, если период развертки равен или в целое число раз больше периода исследуемого сигнала. При невыполнении этого условия (часто случающегося из-за нестабильности частоты генератора развертки) изображение будет «плыть» по экрану.

Для измерения периода надо на горизонтальные пластины подать исследуемое напряжение и включить генератор развертки «Вход х«, подающий пилообразное напряжение на вертикальные пластины. Вращая ручку «генератор развертки«, получить на экране устойчивую картину – синусоиду. Посчитать количество клеток периода синусоиды и, помножив на цену деления генератора развертки, получить период колебаний.

Осциллографическая электронно-лучевая трубка — Википедия

Осциллографическая трубка

Осциллографическая трубкаОсциллографическая электронно-лучевая трубка — электронно-лучевая трубка, предназначенная для отображения на люминесцентном экране электрических сигналов. Изображение на экране служит не только для визуальной оценки формы сигнала, но и для измерения его параметров, а в некоторых случаях — для фиксации его на фотоплёнку.

Физические принципы работы и особенности конструкции[править | править код]

Осциллографическая ЭЛТ представляет собой вакуумированную стеклянную колбу, внутри которой находятся электронная пушка, отклоняющая система и люминесцентный экран. Электронная пушка предназначена для формирования узкого пучка электронов и его фокусировки на экран. Электроны испускаются катодом косвенного накала с подогревателем за счет явления термоэлектронной эмиссии. Интенсивность электронного пучка и следовательно яркость пятна на экране регулируется отрицательным относительно катода напряжением на управляющем электроде. Первый анод служит для фокусировки, второй для ускорения электронов. Управляющий электрод и система анодов образуют фокусирующую систему.

Отклоняющая система состоит из двух пар пластин, расположенных горизонтально и вертикально. К горизонтальным пластинам, которые называются пластинами вертикального отклонения, прикладывается исследуемое напряжение. К вертикальным пластинам, которые называются пластинами горизонтального отклонения, прикладывается пилообразное напряжение от генератора развёртки. Под влиянием образующегося электрического поля летящие электроны отклоняются от своей первоначальной траектории пропорционально приложенному напряжению. Светящееся пятно на экране ЭЛТ рисует форму исследуемого сигнала. Благодаря пилообразному напряжению пятно движется по экрану слева направо.

Если на вертикальные и горизонтальные отклоняющие пластины подать два различных сигнала, то на экране можно наблюдать фигуры Лиссажу.

На экране ЭЛТ можно наблюдать различные функциональные зависимости, например вольт-амперную характеристику двухполюсника, если подать на пластины горизонтального отклонения сигнал, пропорциональный приложенному к нему изменяющемуся напряжению, а на пластины вертикального отклонения — сигнал, пропорциональный протекающему через него току.

В осциллографических ЭЛТ применяется электростатическое отклонение луча, потому что исследуемые сигналы могут иметь произвольную форму и широкий частотный спектр, и применение в этих условиях электромагнитного отклонения невозможно из-за зависимости импеданса отклоняющих катушек от частоты.

В осциллографических ЭЛТ нередко применяется магнитная фокусировка электронного луча, которая позволяет достичь меньшего размера точки на экране. (См. статью электронная пушка).

Трубки «низкочастотного» диапазона (до 100 МГц)[править | править код]

Электростатическая система отклонения таких трубок состоит из двух пар отклоняющих пластин, вертикального и горизонтального отклонения, находящихся внутри ЭЛТ.

При наблюдении сигналов, имеющих частотный спектр менее 100 МГц, можно пренебречь временем пролёта электронов сквозь отклоняющую систему. Время пролёта электронов оценивается формулой:

t≈lm2eUa{\displaystyle t\approx l{\sqrt {\frac {m}{2eU_{a}}}}}где e{\displaystyle e} и m{\displaystyle m} — соответственно заряд и масса электрона, l{\displaystyle l} — длина пластин, Ua{\displaystyle U_{a}} — напряжение анода.

Отклонение луча Δ{\displaystyle \Delta } в плоскости экрана пропорционально приложенному к пластинам напряжению UOT{\displaystyle U_{OT}} (считая, что за время пролёта электронов в поле отклоняющих пластин напряжение на пластинах остаётся постоянным):

Δ=UOTlD2Uad{\displaystyle \Delta ={\frac {U_{OT}lD}{2U_{a}d}}}где D{\displaystyle D} — расстояние от центра отклонения пластин до экрана, d{\displaystyle d} — расстояние между пластинами.

Для снижения паразитной индуктивности выводов отклоняющей системы её выводы часто делаются не на цоколе трубки, а в непосредственной близости от пластин.

В ЭЛТ, используемых для наблюдения редко повторяющихся и однократных сигналов, применяются люминофоры с длительным временем послесвечения.

Трубки диапазона свыше 100 МГц[править | править код]

Для быстро меняющихся сигналов синусоидальной формы чувствительность к отклонению начинает уменьшаться, а при приближении периода синусоиды к времени пролёта чувствительность отклонения падает до нуля. В частности, при наблюдении импульсных сигналов, имеющих широкий спектр (период верхней гармоники равен или превышает время пролёта), указанный эффект приводит к искажению формы сигнала из-за разной чувствительности отклонения к разным гармоникам. Увеличением анодного напряжения или уменьшением длины пластин можно сократить время пролёта и уменьшить эти искажения, но при этом падает чувствительность к отклонению. Поэтому для осциллографирования сигналов, частотный спектр которых превышает 100 МГц, отклоняющие системы делаются в виде линии бегущей волны, обычно спирального типа. Сигнал подаётся на начало спирали и виде электромагнитной волны движется вдоль оси системы с фазовой скоростью vf{\displaystyle v_{f}}:

vf=chclc{\displaystyle v_{f}={\frac {ch_{c}}{l_{c}}}}где c{\displaystyle c} — скорость света, hc{\displaystyle h_{c}} — шаг спирали, lc{\displaystyle l_{c}} — длина витка спирали. В результате можно исключить влияние времени пролёта, если выбрать скорость пролёта электронов равной фазовой скорости волны в направлении оси системы.

Для уменьшения потерь мощности сигнала выводы отклоняющей системы таких ЭЛТ делаются коаксиальными. Геометрия коаксиальных вводов подбирается так, чтобы их волновое сопротивление соответствовало волновому сопротивлению спиральной отклоняющей системы.

Трубки с послеускорением[править | править код]

Для увеличения чувствительности к отклонению надо иметь невысокое анодное напряжение, однако это приводит к уменьшению яркости изображения из-за снижения скорости электронов. Поэтому в осциллографических ЭЛТ применяют систему послеускорения. Она представляет собой систему электродов, расположенную между отклоняющей системой и экраном, в виде токопроводящего покрытия, нанесённого на внутреннюю поверхность корпуса ЭЛТ.

Трубки с усилителем яркости[править | править код]

В широкополосных ЭЛТ, работающих в диапазоне несколько ГГц, для увеличения яркости без потери чувствительности, применяют усилители яркости. Усилитель яркости представляет собой микроканальную пластину, расположенную внутри ЭЛТ перед люминесцентным экраном. Пластина изготовлена из специального полупроводящего стекла с высоким коэффициентом вторичной эмиссии. Электроны пучка, попадая в каналы (диаметр которых много меньше их длины) выбивают из его стенок вторичные электроны. Они ускоряются полем, создаваемым металлическим покрытием на торцах пластины и, попадая на стенки канала, выбивают новые электроны. Общий коэффициент усиления микроканального усилителя может составлять 105… 106. Однако, из-за накопления зарядов на стенках каналов, микроканальный усилитель эффективен только для импульсов наносекундного диапазона, однократных или следующих с малой частотой повторения.

Шкала[править | править код]

Для измерения параметров сигнала, воспроизводимого на экране ЭЛТ, отсчёт должен производиться по шкале с делениями. При нанесении шкалы на наружнюю поверхность экрана ЭЛТ, точность измерений снижается из-за параллакса, вызванного толщиной экрана. Поэтому в современных ЭЛТ шкала делается непосредственно на внутренней поверхности экрана, то есть практически совмещается с изображением сигнала.

Трубки для фотографической регистрации[править | править код]

Для повышения качества контактного фотографирования сигнала, экран делается в виде стекловолоконного диска. Это решение позволяет переносить изображение с внутренней поверхности на внешнюю с сохранением его чёткости. Расплывание изображения при этом ограничивается диаметром стекловолоконных нитей, который обычно не превышает 20 мкм. В ЭЛТ, предназначенных для фоторегистрации, применяются люминофоры, спектр излучения которых согласован со спектральной чувствительностью фотоплёнки.

- Вуколов Н. И., Гербин А. И., Котовщиков Г. С. Приёмные электронно-лучевые трубки : Справочник.. — М.: Радио и связь, 1993. — 576 с. — ISBN 5-256-00694-0.

- Жигарев А. А., Шамаева Г. Т. Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы: Учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — 463 с., ил.

Осциллограф: история и классификация — Masteram

Осциллограф – это один из самых важных и незаменимых инструментов для анализа электрических сигналов, без которого невозможно представить себе ни одну мастерскую, не говоря уже о крупных сервисных центрах. Осциллографы предназначены для визуализации амплитудных изменений подаваемого на них сигнала во временном разрезе и позволяют наблюдать, измерять, а также записывать этот сигнал. Современные осциллографы являются отличными инструментами для тестирования, отладки и устранения неполадок, потому что с их помощью можно определять работоспособность отдельно взятых электронных компонентов, а также модулей в сборе.

История осциллографов берет свое начало с 1893 года, когда французский физик Андре Блондель представил миру собственноручно построенный магнитоэлектрический осциллограф с бифилярным подвесом. Данный прибор позволял регистрировать значения электрических величин, таких как интенсивность переменных токов, на движущейся ленте записи при помощи чернильного маятника, подсоединенного к катушке. Так как при работе использовались сразу несколько механических приспособлений, первые осциллографы были не слишком точными и имели очень малую полосу пропускания, в диапазоне 10-19 кГц.

Полностью автоматический ондограф Госпиталье — предшественник магнитоэлектрического осциллографа с бифилярным подвесом Андре Блонделя

Полностью автоматический ондограф Госпиталье — предшественник магнитоэлектрического осциллографа с бифилярным подвесом Андре БлонделяПо настоящему осциллографы эволюционировали с появлением электронно-лучевой трубки (CRT), которую изобрел в 1897 году немецкий физик Карл Браун. A.C. Cossor – британская компания, которая первой в мире адаптировала данную технологию, представив в 1932 году первый осциллограф на ЭЛТ.

По окончанию Второй мировой войны измерительные приборы, а с ними, соответственно, и осциллографы, преуспевали в развитии во всех частях мира, но в первую очередь это было заметно в Европе и Америке. В 1946 году Говард Воллюм и Мелвин Джек Мердок основали компанию Tektronix, которая вскоре стала мировым лидером в осциллографии. В том же году Воллюм и Мердок изобрели свой первый осциллограф со ждущей разверткой. Они использовали эту технологию в модели 511, которая имела полосу пропускания 10 МГц. Ждущей разверткой в осциллографе принято считать развертку, которая срабатывает только во время протекания наблюдаемого электрического импульса.

В 1950-х годах практически во всех технически развитых странах стали производить эти приборы, благодаря чему осциллографы превратились в универсальный инструмент для измерений. Полоса пропускания и точность осциллографов стремительно увеличивались, сначала с появлением первых промышленных аналоговых моделей, а затем и с появлением цифровых осциллографов в 1985-м году. Этот год можно с уверенностью назвать одной из ключевых точек в истории развития осциллографии. Именно в этом году для исследовательского центра CERN был разработан первый в мире цифровой запоминающий осциллограф. Созданием данного прибора руководил Уолтер ЛеКрой (Walter LeCroy), основатель компании LeCroy. Начиная с 1980-х годов рынок цифровых осциллографов развивался невероятными темпами, благодаря чему эти приборы по сей день являются незаменимыми.

Как и в случае с любым другим электронным оборудованием, по способу обработки входного сигнала осциллографы можно разделить на аналоговые и цифровые. Оба типа, конечно же, обладают своими плюсами, минусами и уникальными характеристиками, поэтому давайте все же рассмотрим их более детально.

Аналоговый осциллограф

Единичные экземпляры аналоговых осциллографов все еще можно встретить на рабочих столах мастеров старой закалки, которые в меру своей привычки не могут перейти в эпоху цифрового измерения сигналов. Но даже такие редкие аналоговые модели постепенно вытесняются цифровыми собратьями, потому что ситуация на рынке измерительных приборов аналогична рынку персональных компьютеров, где стоимость компонентов постоянно снижается.

Практически любой аналоговый осциллограф должен быть оснащен одним или несколькими вертикальными каналами, горизонтальным каналом, временной базой, схемой запуска (спусковой схемой), и, конечно же, ЭЛТ модулем. Вертикальный канал должен содержать компенсированный аттенюатор, предусилитель, линию задержки и вертикальный усилитель, который предназначен для усиления сигнала до нужного для ЭЛТ модуля уровня. Горизонтальный канал может использоваться в двух разных режимах работы: внутреннем и внешнем. Оба режима горизонтального канала, по аналогии с вертикальным, работают через горизонтальный усилитель.

Временная база в основном состоит из триггеров, интегрирующего усилителя, а также схем для суммирования и инвертирования.

Схема запуска состоит из селектора фронта, триггера и схемы производного действия. Селектор фронта предназначен для переключения между спадающим и нарастающим фронтом. Схема триггера Шмитта, которая выводит сигнал прямоугольной формы, синхронизируется с другими спусковыми событиями. Управление уровнем запуска (спуска) производится посредством изменения переходного напряжения триггера Шмитта.

ЭЛТ модулем принято называть специальную вакуумную трубку, содержащую электронную пушку, набор горизонтальных и вертикальных отклоняющих пластин, несколько электронных линз, а также дисплей, окрашенный внутри слоями флуоресцентного и фосфоресцентного покрытия.

В большинстве случаев полоса пропускания аналоговых осциллографов исчисляется несколькими сотнями мегагерц, а основным «ограничителем» полосы является именно ЭЛТ модуль. Такие приборы могут использоваться для отображения в реальном времени моментальных изменений сигналов, так как весь процесс вывода сигнала на экран не проходит цифровую обработку. К аналоговым осциллографам такие понятия, как буферизация, обработка входного сигнала и другие термины, относящиеся к современным цифровым моделям, конечно же, неприменимы. Подающиеся на вход сигналы непрерывно отображаются с небольшой задержкой, обусловленной непосредственно компонентами электронных схем прибора.

Цифровой осциллограф

Как правило, цифровые осциллографы разделяют на три основных подтипа:

- запоминающий осциллограф (DSO), использующий технологию выборки в реальном времени;

- стробоскопический осциллограф (DSaO), использующий выборку в эквивалентном масштабе времени;

- фосфорный осциллограф (DPO), использующий продвинутые технологии выборки и обработки сигналов.

Цифровые запоминающие осциллографы появились благодаря технологической эволюции гибридных аналогово-цифровых преобразователей (ADC), ответственных за быстрое и точное оцифровывание высокочастотных сигналов, а также благодаря разработкам в сфере запоминающих устройств, которые в подобных приборах должны сохранять данные настолько быстро, насколько осуществляется выборка, и компактных дисплейных модулей с низким энергопотреблением. По сути, запоминающие осциллографы используют аналогово-цифровые преобразователи для представления данных о сигналах в цифровом формате.

Цифровым стробоскопическим осциллографом принято называть прибор, который для получения изображения формы сигнала использует упорядоченную/случайную выборку мгновенных значений исследуемого сигнала и осуществляет его временное преобразование. Принцип работы подобного осциллографа базируется на стробоскопическом эффекте, поэтому DSaO использует измерение мгновенных значений повторяющихся сигналов при помощи коротких стробоскопических импульсов. Благодаря этому принципу такие осциллографы обеспечивают широкую полосу пропускания и обладают высокой чувствительностью.

Цифровые фосфорные осциллографы – это наиболее развитый и высокотехнологичный тип осциллографов, которые существуют на сегодняшний день. DPO отображают сигнал в трех плоскостях, что в какой-то мере можно сравнить с производительностью аналогового осциллографа: временном, амплитудном и амплитудном в течении времени (интенсивность). Такие осциллографы обладают высокой плотностью выборки, а также присущей подобным приборам способностью захватывать данные по интенсивности исследуемого сигнала. Дисплей DPO значительно облегчает распознавание основной формы сигнала от его переходных характеристик — картинка основного сигнала выглядит значительно ярче.

Тенденции развития

Традиционно, производство современных цифровых осциллографов ориентировано на разработку устройств с более широкой полосой пропускания и увеличение быстродействия. На сегодняшний день полоса пропускания осциллографов ведущих производителей достигает 6-7 ГГц и даже больше (у некоторых осциллографов для расширенного анализа сигналов).

С другой стороны, есть тенденция к разработке портативных устройств. Эти устройства не будут иметь характеристик лабораторных осциллографов, но являются компактными, мобильными, и имеют привлекательную цену. По размерам и форм-фактору они очень напоминают современный мобильный телефон.

Разработаны также USB-осциллографы, которые работают в паре с персональным компьютером, и превращают его в измерительное устройство. Управление происходит с ПК, а сигнал отображается на его экране. Как правило, это небольшое и легкое устройство. С его помощью можно легко проводить обработку сигнала (которую на самом деле выполняет ваш ПК). Преимуществом является то, что сигнал можно легко сохранить, обработать, распечатать или переслать.

В заключение

Осциллограф – это невероятно полезный в работе инструмент и, наверное, одна из лучших инвестиций, которую вы можете сделать, занимаясь ремонтом, отладкой и тестированием различной техники. В ассортименте нашего магазина представлен широкий выбор цифровых осциллографов, от бюджетных вариантов до высокотехнологичных производительных моделей. Если у вас возникли вопросы по выбору такого прибора, обращайтесь в нашу службу технической поддержки, где вам обязательно помогут.

Что такое осциллограф 🚩 Разное

Современные устройства позволяют специалистам производить исследования сигнала гигагерцовых частот. Именно поэтому важнейшей областью применения осциллографа является радиоэлектроника, а также ее прикладные, лабораторные и научно-исследовательские сферы. В них специалисты с помощью прибора могут контролировать и изучать проходящие электрические сигналы или непосредственно и напрямую, или через дополнительные устройства и среды на фиксирующие датчики. В свою очередь последние преобразуют полученные воздействия в электрический сигнал или радио-волны.

Причем специальные осциллографы с блоком выделения отдельных строк применяются в случае необходимости проведения периодического или оперативного контроля показателей в системах телевещания.

Кстати, придумано устройсто-осциллограф было в 1893 году французским физиком Андре Блонделем, который внес свой вклад в науку следующим образом. В 1893 году Блондель смог решить проблему интегральной синхронизации в теории Корню, а бифилярный осциллограф, придуманный им, был более мощным и смог в 1891-ом заменить классический стробоскоп. Уже в 1894 году физик ввел понятие «люмен» и другие единицы измерения, а в 1899-ом опубликовал работу, касающуюся основных теорий двух реакций якоря.

Приборы данного типа разделяются на две категории по своему назначению и способу выведения информации измерения – устройства с периодической разверткой для наблюдения сигнала, который появляется на экране, и аппараты с непрерывной разверткой, призванные проводить регистрацию кривой, но уже на фотоленте.

Есть различия среди осциллографов и по способу обработки ими входного сигнала – аналоговые и цифровые. Существуют и различия по количеству лучей в приборах – однолучевые, двулучевые, трехлучевые и другие — до 16 лучей и даже более (последнее, конечно, самое редкое).

В свою очередь, устройства с периодической разверткой подразделяются на обычные или универсальные, высокоскоростные, стробоскопические, с функцией запоминания и специализированные. Также конструируются осциллографы, которые совмещаются с другими приборами для изменения (например, мультиметр), а называются подобные устройства сколометрами-осциллографами.