Магнитное поле — что это такое, картинки, интересные факты

Артем Сутягин

Самая простая и банальная вещь в доме — микроволновка! Так может показаться на первый взгляд, ведь что может быть проще, чем поставить в нее тарелку с едой, нажать кнопку и получить теплое блюдо. Вот только не все догадываются, как эта штука работает и почему она стала такой, какой мы привыкли ее видеть. Сама технология существует уже очень давно. Но в наших домах эти приборы появились относительно недавно. По большому счету это просто коробка, в которой работает что-то типа Wi-Fi, только очень мощного. Давайте разберемся, как все это устроено, на чем основан принцип работы прибора, почему он может быть опасен и как следует им пользоваться. А заодно узнаем, почему в ней иногда взрываются продукты, почему тарелка не нагревается и из-за чего рядом с микроволновкой не работает домашняя Wi-Fi сеть. Кстати, вы знали, что правильнее называть ее СВЧ? Многие забыли это сокращение, но именно оно лучше всего отражает принцип работы прибора.

Любовь Соковикова

Автоматический космический аппарат NASA и ESA Solar Orbiter 15 июня завершил первое сближение с Солнцем, подойдя к нему на расстоянии 77 миллионов километров, что примерно равно половине расстояния между Солнцем и Землей. Это важная веха для миссии, поскольку зонд, запущенный в феврале, перешел на следующий после запуска этап своей исследовательской экспедиции. В течение следующих пяти месяцев ученые будут следить за его бортовыми приборами, после чего научная миссия стартует официально и будут получены снимки родной звезды из точки перигелия – ближайшей к Солнцу точке орбиты планеты или другого небесного тела Солнечной системы. Прежде астрономы никогда не делали снимки Солнца со столь близкого расстояния.

Читать далееАртем Сутягин

На нашей планете много мест, которые считаются мистическими. Часть из них стала такими из-за народных поверий или стечения обстоятельств, но есть и те, где действительно наблюдаются странные вещи, которые ученые могут зафиксировать, но не могут объяснить. Возможно, это обычный этап развития планеты, но не исключено и то, что это свидетельство скорой гибели всего, что есть на Земле. В аномалии, о которой сегодня пойдет речь, не просто наблюдаются отклонения от обычных значений, но и есть признаки нарушения защиты нашей планеты от очень агрессивного космического воздействия. Пока ученные нашли способ мириться с этим, но надолго ли хватит таких мер?

Часть из них стала такими из-за народных поверий или стечения обстоятельств, но есть и те, где действительно наблюдаются странные вещи, которые ученые могут зафиксировать, но не могут объяснить. Возможно, это обычный этап развития планеты, но не исключено и то, что это свидетельство скорой гибели всего, что есть на Земле. В аномалии, о которой сегодня пойдет речь, не просто наблюдаются отклонения от обычных значений, но и есть признаки нарушения защиты нашей планеты от очень агрессивного космического воздействия. Пока ученные нашли способ мириться с этим, но надолго ли хватит таких мер?

Дарья Елецкая

Могут ли люди чувствовать магнитное поле? Несмотря на всю фантастичность вопроса, факты говорят о том, что большое количество живых существ на планете действительно умеют “видеть” магнитное поле Земли и даже использовать его для навигации. Что, если аналогичная способность присутствует и у человека, однако он забыл как ею пользоваться за ненадобностью? В своем недавнем исследовании ученые провели эксперимент, измеривший то, как альфа-волны взаимодействуют с некоторыми элементами в человеческом теле. По мнению специалистов, эти неизученные ранее органы чувств могут улавливать воздействие магнетизма, утверждает портал popularmechanics.com. Неужели мы действительно можем ощущать магнитное поле планеты?

По мнению специалистов, эти неизученные ранее органы чувств могут улавливать воздействие магнетизма, утверждает портал popularmechanics.com. Неужели мы действительно можем ощущать магнитное поле планеты?

Дарья Елецкая

22.01.2020,

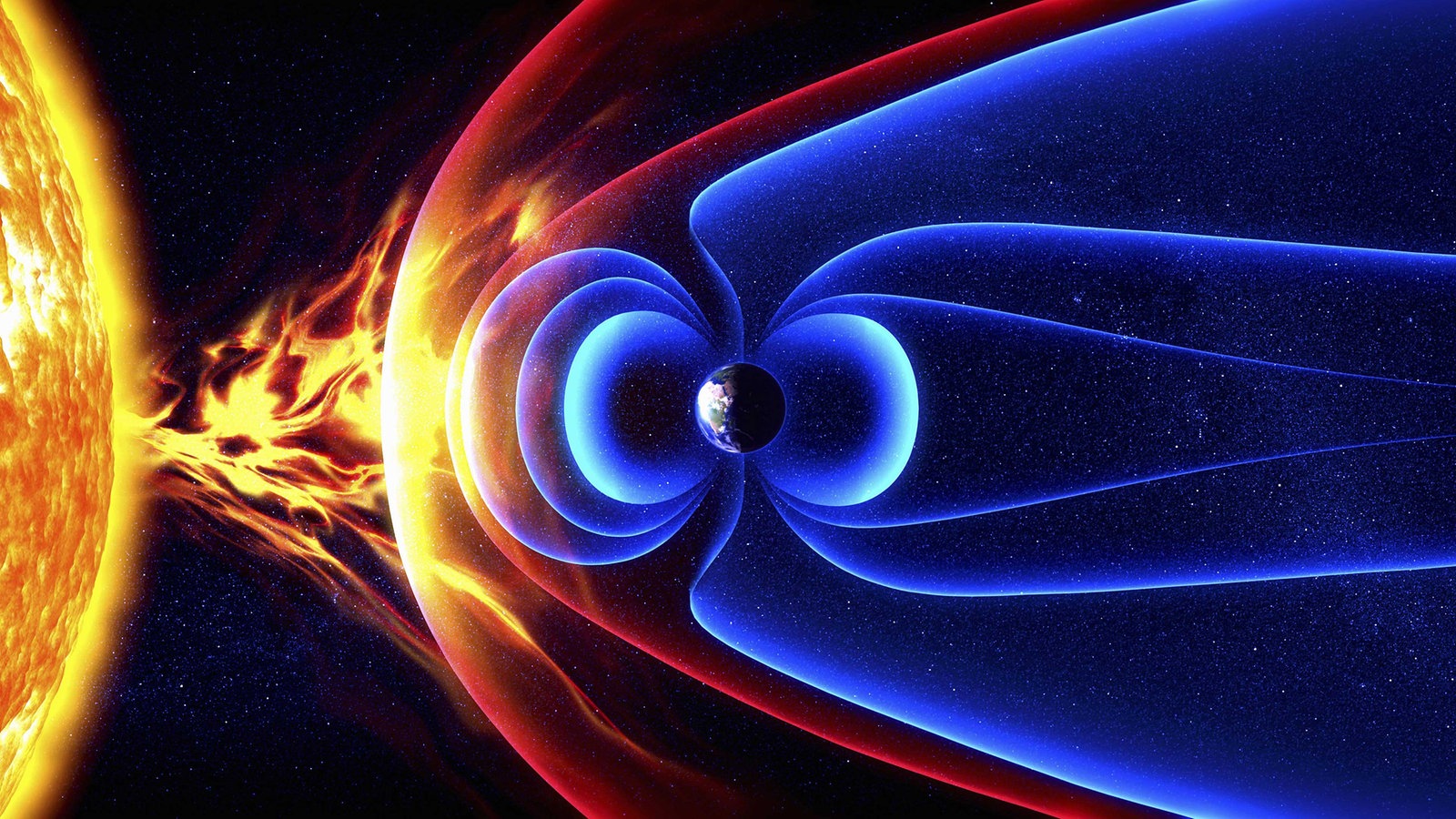

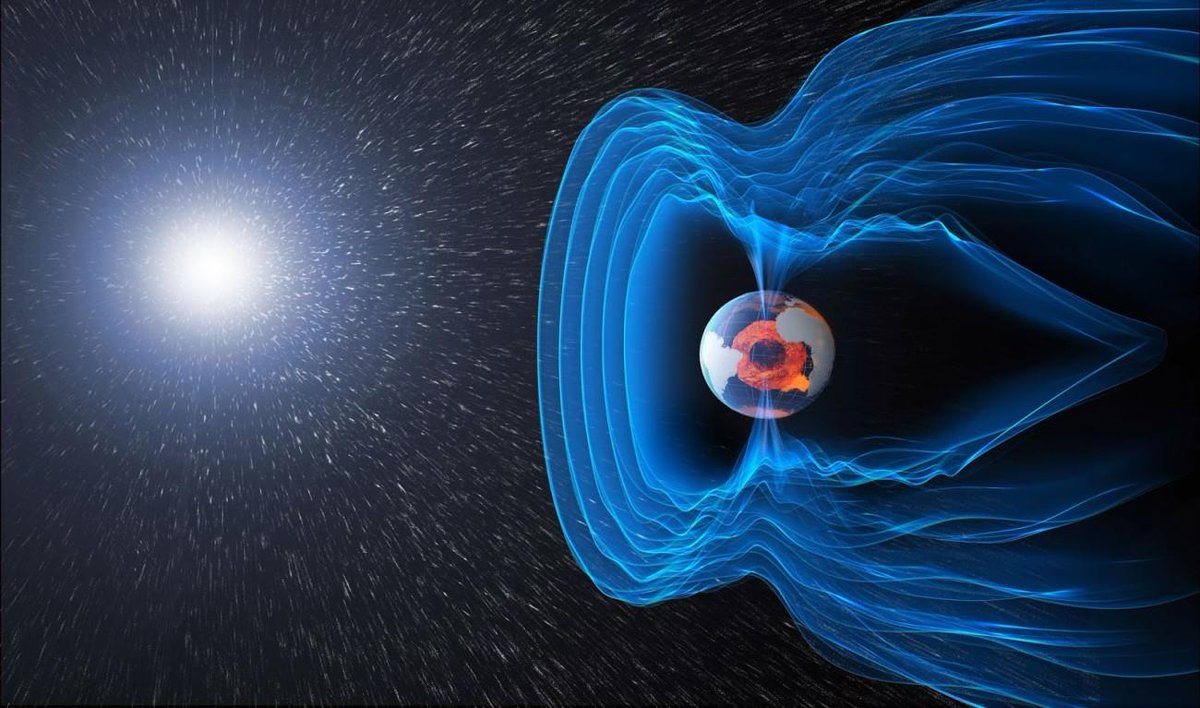

Обитаемость нашего мира несколько раз подвергалась опасности масштабного вымирания, однако магнитное поле Земли сохранило жизнь ее обитателей в два ключевых момента в истории голубой планеты. Благодаря созданию мощного защитного поля вокруг планеты на ранних этапах ее формирования, компоненты, необходимые для возникновения жизни, смогли успешно пережить несколько мощных солнечных всплесков. Что же может означать данное открытие для науки и как это может помочь при поиске потенциально обитаемых экзопланет?

Читать далееДарья Елецкая

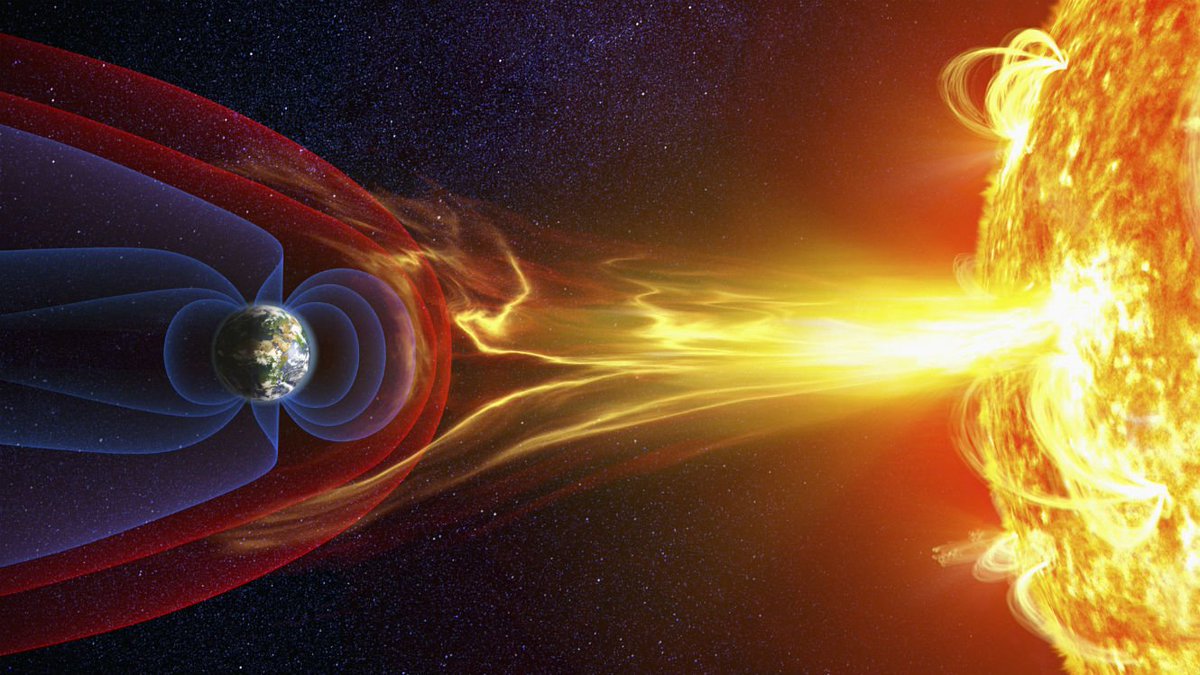

Магнитное поле планеты представляет собой уникальную материю, которая с помощью особых электрических зарядов создает особую зону, защищающую планету от вредного космического излучения. Как сообщает портал newsweek.com, Луна полностью потеряла свое магнитное поле в результате кристаллизации ядра нашего спутника около одного миллиарда лет назад, тем самым лишившись какой-либо защиты от солнечного ветра. Но что же именно вызвало возникновение подобного процесса и можно ли объяснить его с помощью науки?

Как сообщает портал newsweek.com, Луна полностью потеряла свое магнитное поле в результате кристаллизации ядра нашего спутника около одного миллиарда лет назад, тем самым лишившись какой-либо защиты от солнечного ветра. Но что же именно вызвало возникновение подобного процесса и можно ли объяснить его с помощью науки?

Дарья Елецкая

Если когда-нибудь вы захотите поехать в Антарктиду, чтобы увидеть Южный полюс, то первым, что вы возьмете с собой в путешествие, станет компас. Ну и немного теплой одежды. Однако знаете ли вы, что компасы не только способны привести вас к магнитному полюсу, но и сбить вас с толку, заставив заблудиться рядом с практически достигнутой вами целью? Как же работают компасы и почему им нельзя доверять, находясь рядом с магнитным полюсом?

Читать далееДарья Елецкая

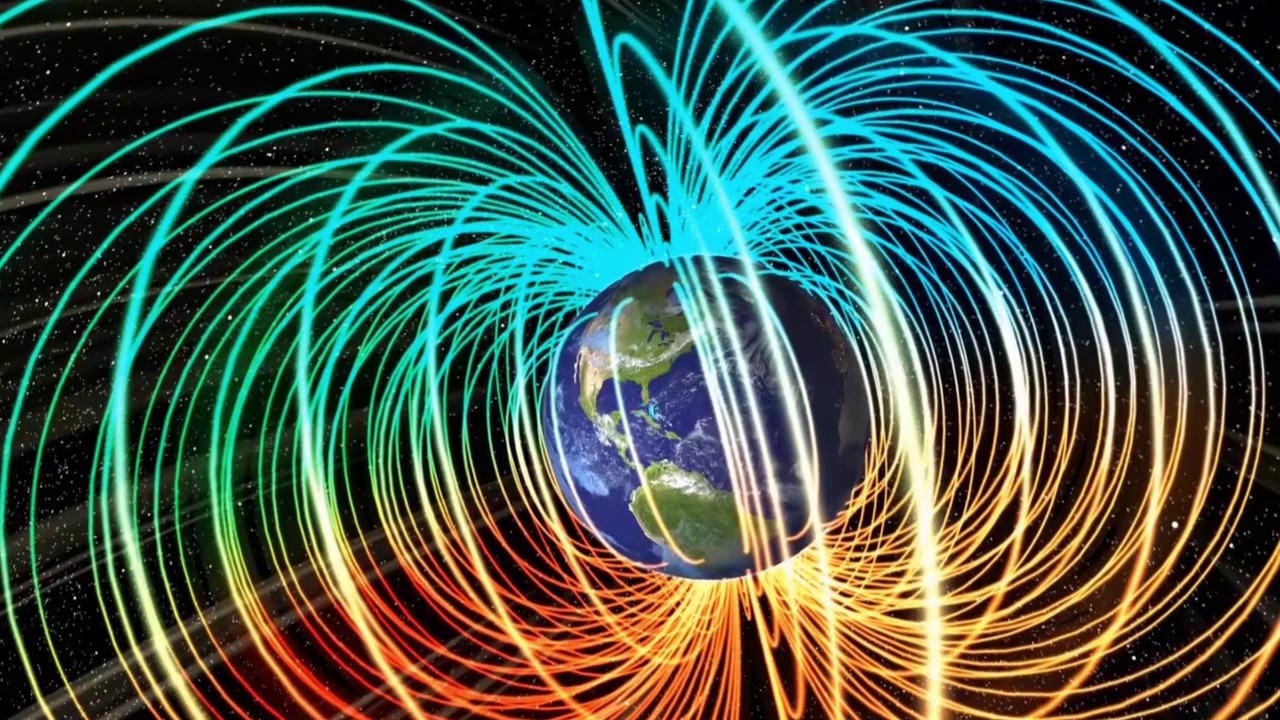

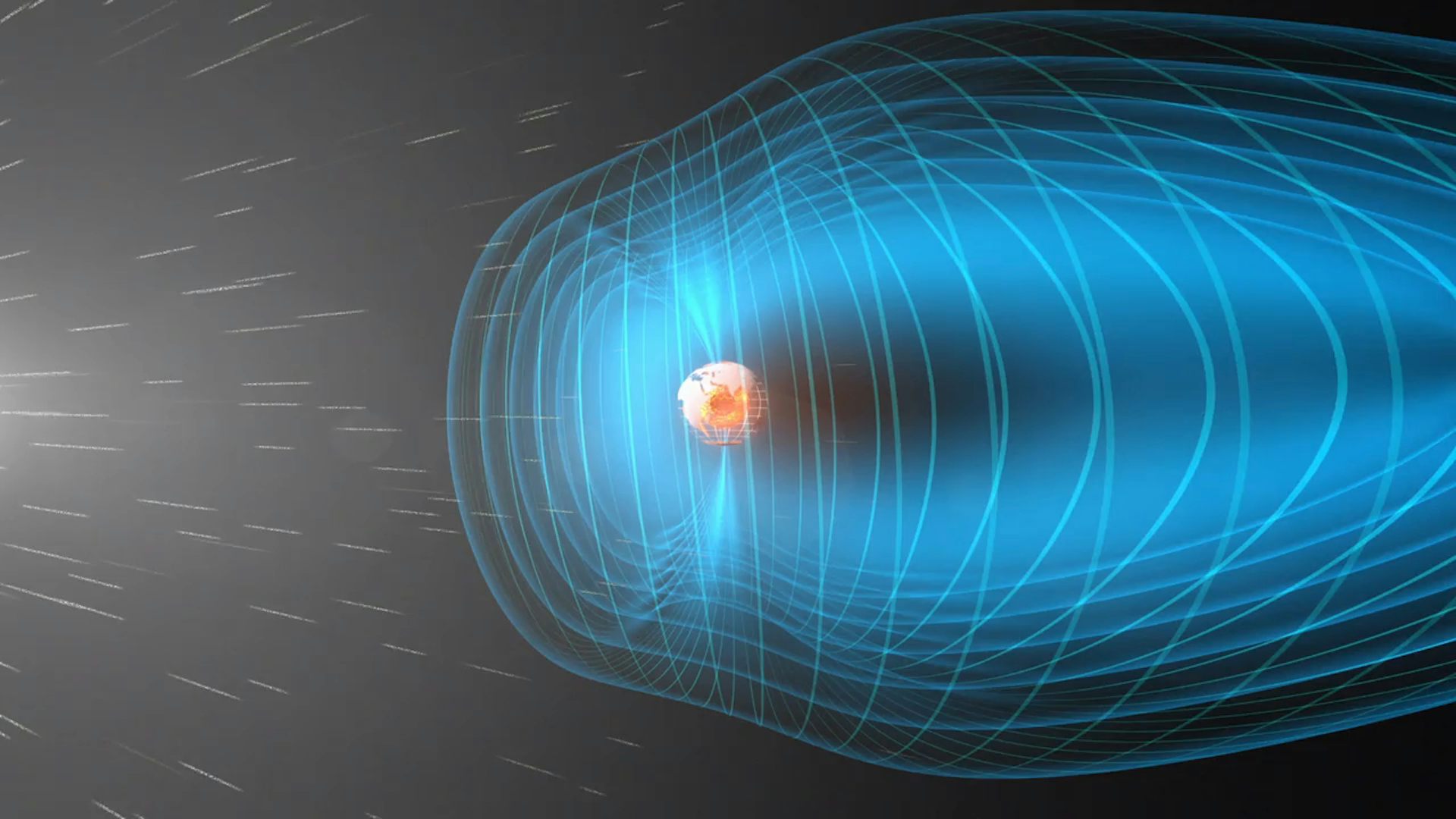

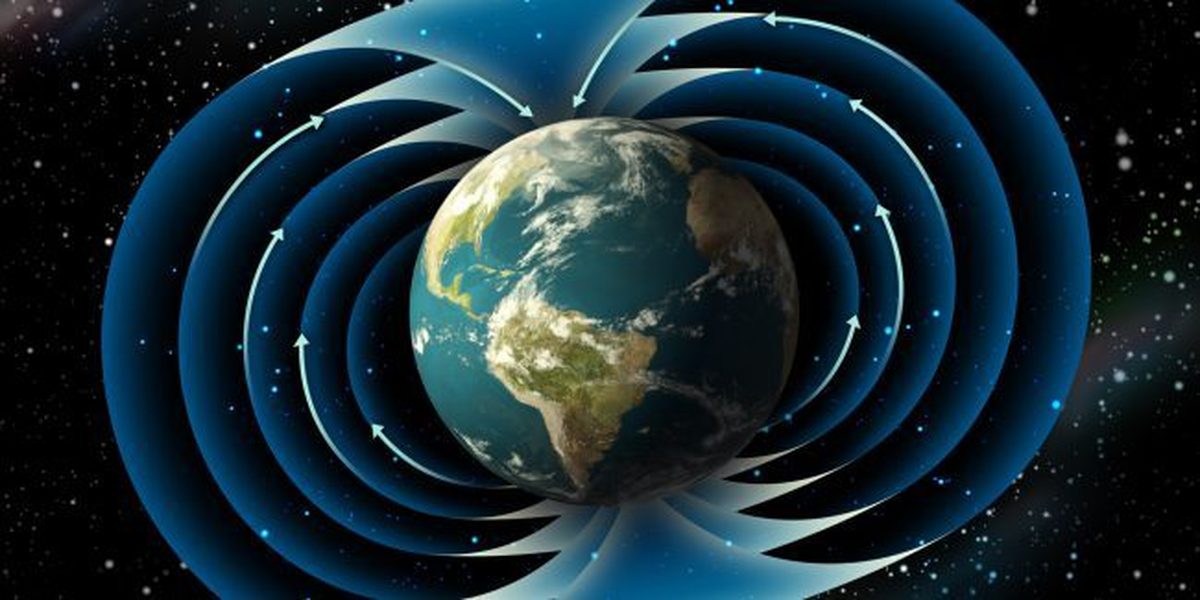

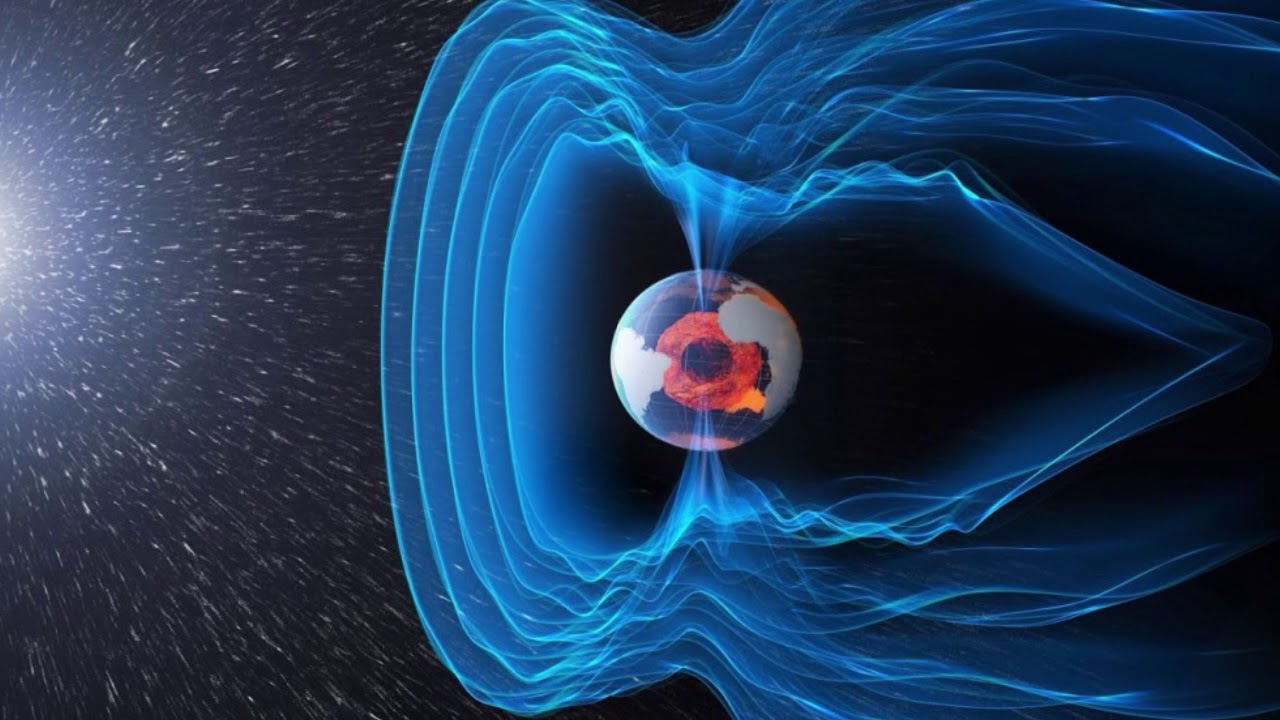

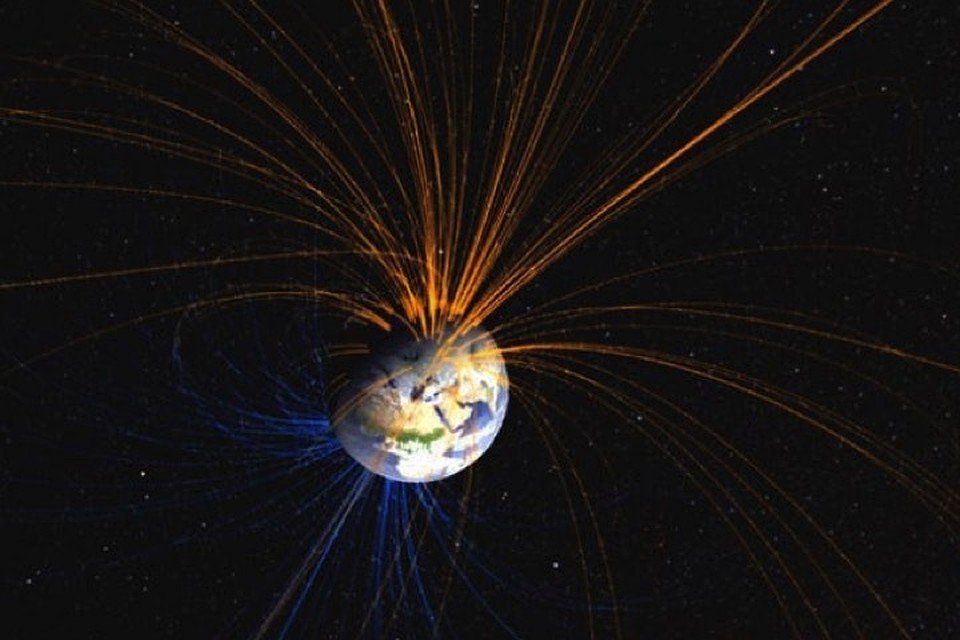

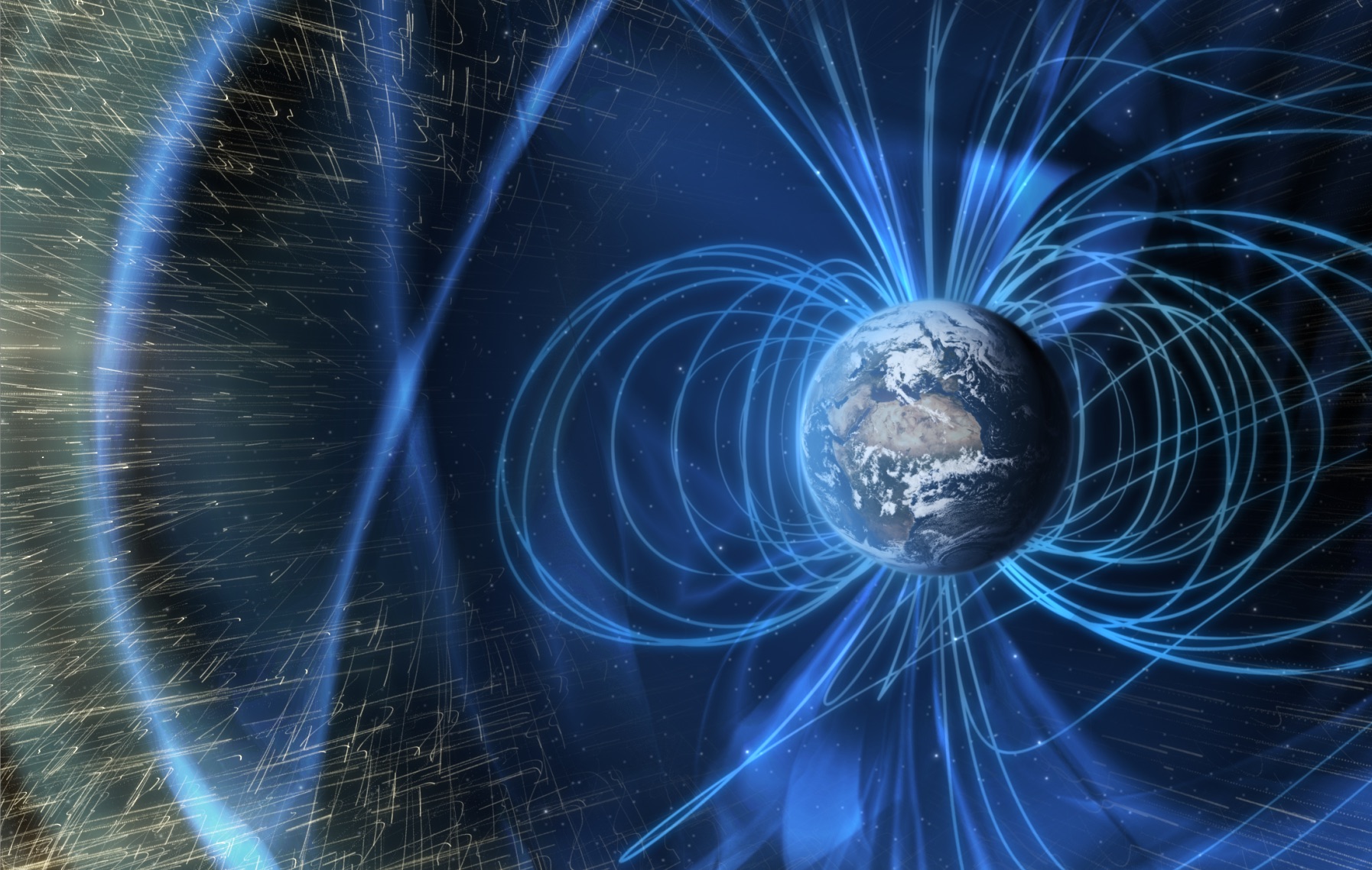

Земля, будто невидимыми нитями, окружена магнитным полем планеты. Это поле, генерируемое внутренним источником, имеет важное значение для существования жизни на Земле. Будучи защитным экраном от солнечных частиц, оно, возможно, даже помогло при эволюции жизни на нашей планете. При исчезновении же магнитного поля, большое количество заряженных Солнцем частиц будет атаковать планету, постепенно выводя из строя электрические сети и спутники. Однако может ли это привести к настоящему апокалипсису для живущих на Земле?

Это поле, генерируемое внутренним источником, имеет важное значение для существования жизни на Земле. Будучи защитным экраном от солнечных частиц, оно, возможно, даже помогло при эволюции жизни на нашей планете. При исчезновении же магнитного поля, большое количество заряженных Солнцем частиц будет атаковать планету, постепенно выводя из строя электрические сети и спутники. Однако может ли это привести к настоящему апокалипсису для живущих на Земле?

Николай Хижняк

Ученые из Национальной лаборатории высокого магнитного поля (MagLab) при Университете штата Флорида (США) создали самый мощный в мире сверхпроводящий магнит. Устройство диаметром не больше сантиметра и размером не больше ролика для туалетной бумаги (не знаю почему, но создатели проводят именно такую аналогию) способно генерировать рекордную напряженность магнитного поля в 45,5 тесла. Это более чем в 20 раз мощнее магнитов больничных аппаратов магнитно-резонансной томографии. Отмечается, что ранее только импульсные магниты, способные поддерживать магнитное поле в течение доли секунды, достигали более высокой интенсивности.

Отмечается, что ранее только импульсные магниты, способные поддерживать магнитное поле в течение доли секунды, достигали более высокой интенсивности.

Рамис Ганиев

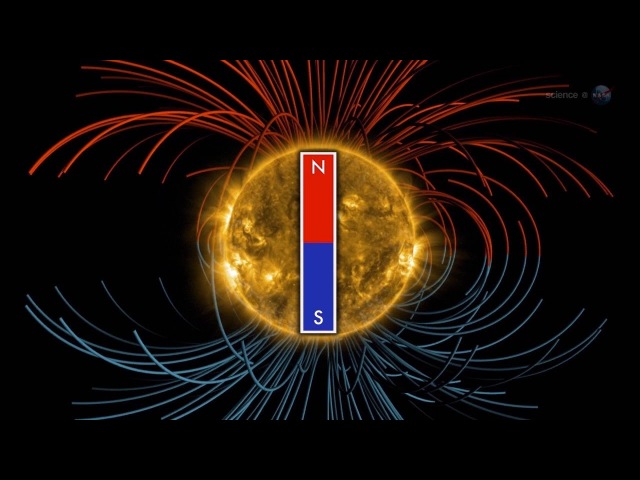

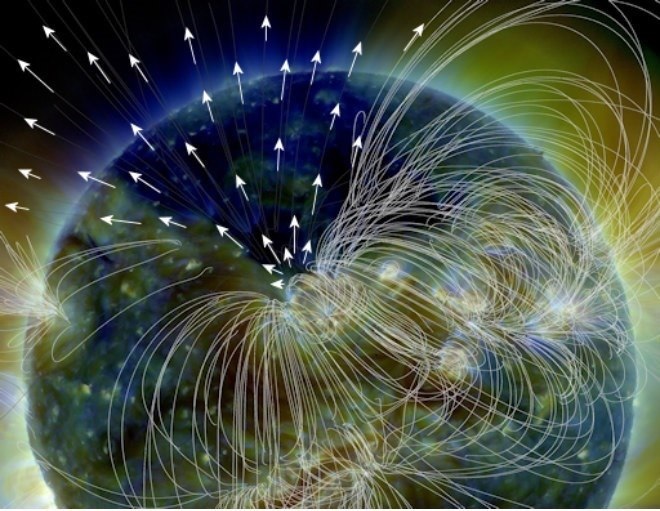

Солнце находится настолько далеко от Земли, что его свету необходимо целых восемь минут, чтобы достичь поверхности нашей планеты. Несмотря на расстояние, его магнитное поле оказывает оказывает на наш мир огромное влияние. Например, сильный электромагнитный импульс может стать причиной выключения света на целом континенте, поэтому ученым крайне важно знать мощность магнитного поля. К сожалению, получить точные данные им пока не удавалось, но исследователи из Университета Королевы в Белфасте уверяют, что сделали это.

Читать далееЧто нового узнали учёные о дрейфе магнитного полюса Земли и магнитного поля Мирового океана

Осипов О.Д. 1, д.т.н Минлигареев В.Т.2, д.ф.-м.н Копытенко 3,

к.ф.-м.н Меркурьев С.А.3,4, Арутюнян Д. А.2,5, к.т.н Кузнецов К. М.5,

А.2,5, к.т.н Кузнецов К. М.5,

д.ф.-м.н Максимочкин В.И.5, Григорьев Е.К.6

Исследование дрейфа Южного магнитного полюса Земли и магнитного поля Мирового океана в кругосветной экспедиции

ОИС ВМФ «Адмирал Владимирский»

Введение

Для Земли магнитное поле является жизненно важным в глобальном смысле, выступает как магнитный щит от солнечных и галактических космических лучей (СКЛ и ГКЛ) для всего живого и для созданной человечеством инфраструктуры технических средств и систем по всей планете. Магнитное поле Земли (МПЗ) с древних времен привлекает внимание человечества и используется им для решения широкого круга задач. Первоначально это было связано с мореплаванием и необходимостью решения навигационной задачи с помощью морского компаса, история которого насчитывает уже более двух тысячелетий. В настоящее время характеристики магнитного поля используют для навигации судов, летательных аппаратов, космических кораблей, для добычи полезных ископаемых.

Поэтому наблюдение за магнитным полем Земли (МПЗ), его «поведением» и постоянный мониторинг его полюсов является особенно важным на протяжении всего периода солнечной активности.

1. Главное магнитное поле Земли. Магнитные вариации

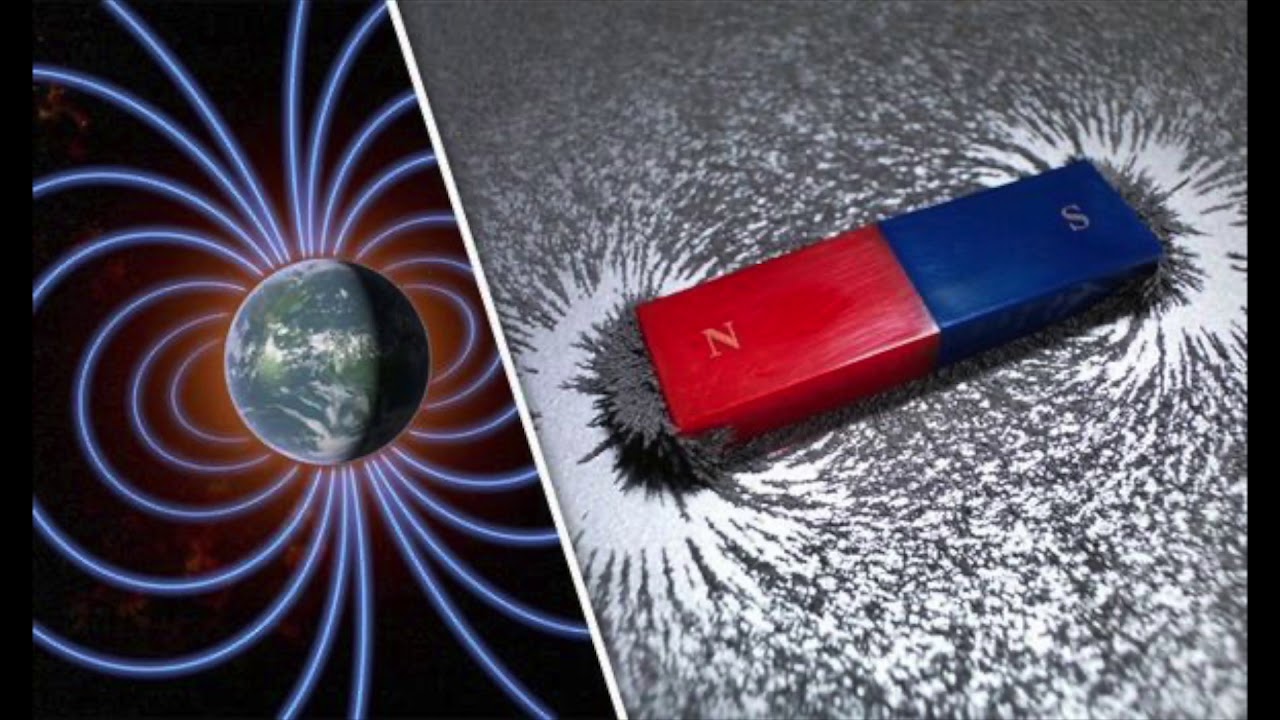

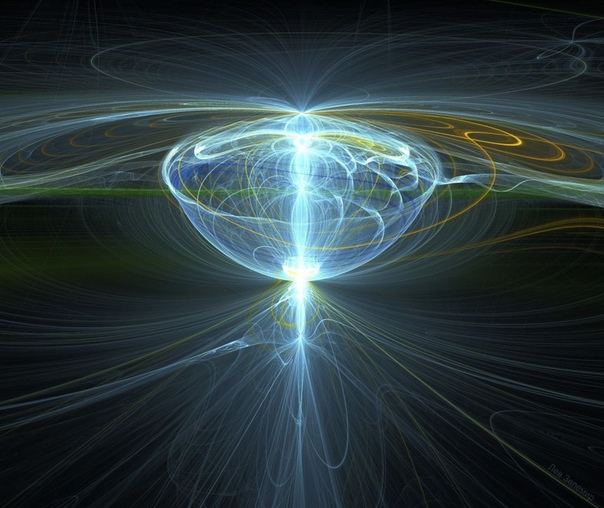

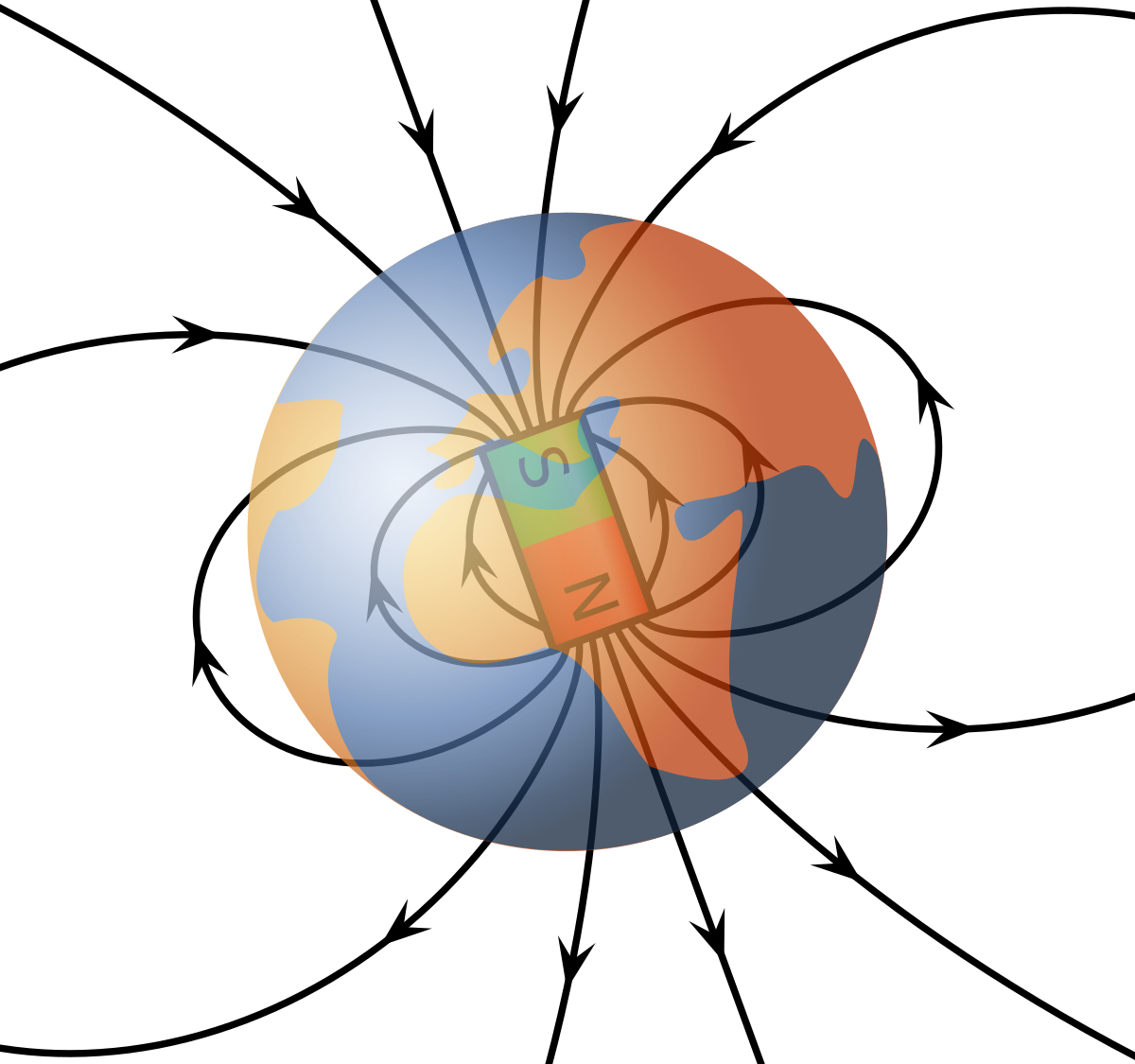

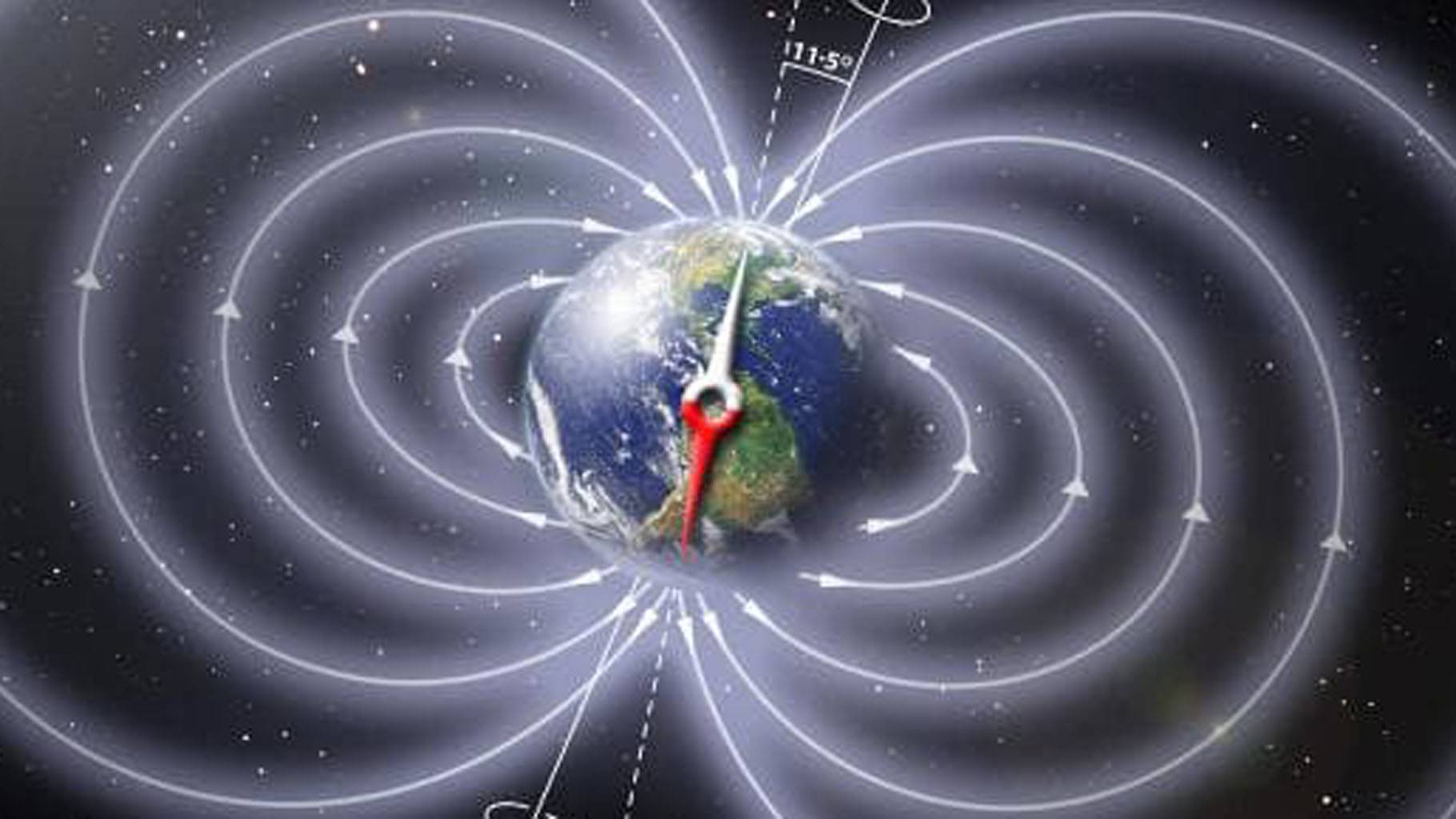

По современным представлениям МПЗ в любой точке земной поверхности и в околоземном пространстве можно представить в виде трёх составляющих: главного (нормального) поля — диполя, полей вариаций и магнитных аномалий (Рис. 1 и 2).

Главное магнитное поле, простирающееся на несколько радиусов Земли, защищает нас от влияния потока протонов и электронов, идущих от солнечных вспышек, а также от галактических лучей, приходящих из далекого космоса. Состояние магнитного поля в околоземном космическом пространстве контролируют наземные средства и многочисленные космические аппараты, в частности российские геостационарные спутники гидрометеорологического и гелиогеофизического назначения серии «Электро-Л».

Потоки СКЛ и ГКЛ, возмущая ионосферу и магнитосферу Земли, «доносят» вариации магнитного поля до поверхности Земли. Вклад поля вариаций в общее МПЗ может достигать 5–10 % и определяется по данным сети магнитовариационных станций, основной из которых является государственная наблюдательная сеть Росгидромета. Головным учреждением по магнитным наблюдениям на государственной наблюдательной сети является Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»). Необходимо отметить, что значительные изменения магнитного поля, происходящие, в первую очередь, во время интенсивных солнечных вспышек, провоцируют на Земле магнитные бури, относящиеся к категории опасных гелиогеофизических явлений (ОГЯ). Магнитные бури по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения могут представлять серьёзную угрозу энергетическим системам, протяжённым трубопроводам, системам связи, навигации, космическим аппаратам, другим высокотехнологичным системам и могут наносить значительный материальный ущерб.

Источники главного магнитного поля находятся в земном ядре. Вклад главного поля в МПЗ для большинства районов Земли является определяющим и варьируется от 80 до 98 %. Исследования показали, что главное поле изменяется со временем, для него характерно наличие вековых вариаций. В последнее время эти изменения сильно ускорились. Фундаментальные исследования в этом направлении проводят академические институты, в частности Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.

Определение параметров главного поля (Рис.3) производится по международным моделям, основными из которых являются IGRF (International geomagnetic reference field) и WMM (World Magnetic Model).

Среди проблем, решаемых фундаментальной геофизикой, особо следует выделить задачи по определению возраста океанической коры, изучению её строения, механизмов формирования и эволюции. Происхождение магнитного поля Земли рассматривалось ещё Альбертом Эйнштейном как одна из трёх наиболее важных нерешённых проблем в физике. Хотя теперь мы знаем, что магнитное поле создаётся в результате конвекции в металлическом внешнем жидком ядре Земли, где самогенерирующее действие динамо не даёт полю затухнуть. Но детальная физика работы геодинамо не вполне изучена.

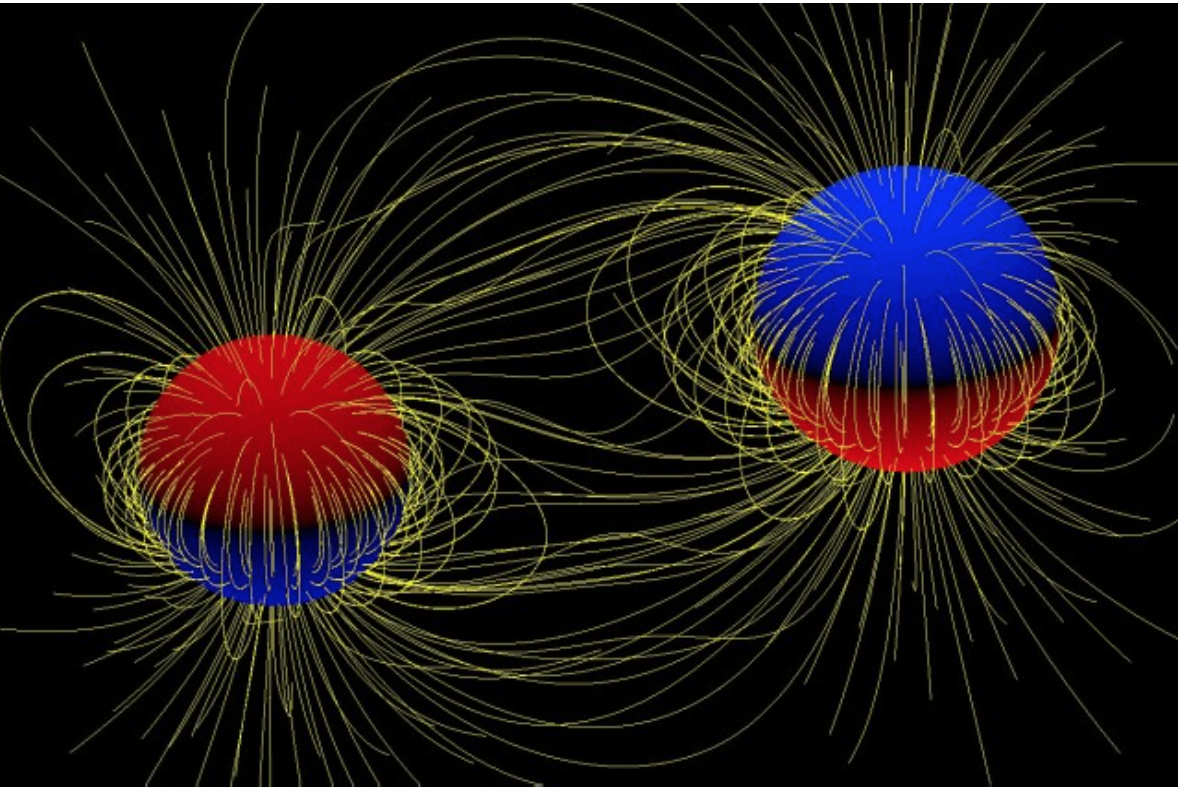

В настоящее время наблюдается тенденция уменьшения дипольного магнитного момента Земли, которая отчасти связана с магнитной аномалией в Южной Атлантике, где поле на поверхности Земли сейчас примерно на 35% слабее среднего. Если эта тенденция сохранится, то это может привести к распаду дипольного поля. Ответ на вопрос, как долго будет сохраняться текущая скорость распада дипольного поля, последует ли за этим инверсия главного магнитного поля, представляет более чем академический интерес. Как отмечалось ранее — именно дипольное магнитное поле (главное поле) защищает нашу планету от СКЛ и ГКЛ.

Если эта тенденция сохранится, то это может привести к распаду дипольного поля. Ответ на вопрос, как долго будет сохраняться текущая скорость распада дипольного поля, последует ли за этим инверсия главного магнитного поля, представляет более чем академический интерес. Как отмечалось ранее — именно дипольное магнитное поле (главное поле) защищает нашу планету от СКЛ и ГКЛ.

При исследовании пространственной структуры главного магнитного поля Земли и динамики его изменений особую роль следует отвести проведению измерений на акватории Мирового океана, поскольку там практически отсутствуют магнитные обсерватории. Более 30 лет (с 1953 по 1991 гг.) на борту немагнитной шхуны «Заря» (ИЗМИРАН) проводились систематические измерения четырёх компонент геомагнитного поля — модуля вектора напряженности, горизонтальной и вертикальной составляющих, магнитного склонения, на основании которых была создана обширная база данных. В ходе этих исследований были заложены морские пункты векового хода, которые помогли отслеживать динамику изменения МПЗ в некоторых точках Мирового океана.

Таким образом, определение положения Северного и Южного магнитного полюсов и их движение является важной и актуальной фундаментальной и прикладной задачей. Исследование особенностей миграции магнитных полюсов Земли способствует пониманию природы генерации главного магнитного поля.

2. Аномальное магнитное поле Земли

Аномальная составляющая магнитного поля Земли (АМПЗ) — магнитное поле региональных и локальных магнитных аномалий, источники которого находятся в земной коре (Рис.2 и 4). АМПЗ обусловлено неоднородностью магнитных свойств горных пород, слагающих земную кору, и отражает особенности её строения, историю формирования и развития. АМПЗ фактически стабильная во времени составляющая магнитного поля, которая может измениться только в результате тектонических процессов или крупной антропогенной деятельности.

Исследование параметров АМПЗ проводится для геологоразведочных работ, изучения в области наук о Земле, а также используется для применения в системах автономной навигации по геофизическим полям Земли.

Для изучения параметров магнитного поля Мирового океана применяются буксируемые (забортные) морские магнитометры. Магнитометрические системы подобного типа традиционно, помимо решения академических научных задач, активно используются для проведения геологоразведочных, инженерных и археологических изысканий на акватории Мирового океана ведущими отечественными и зарубежными сервисными и научно-производственными компаниями (Рис.5). Одним из отечественных предприятий по выполнению морских магнитометрических изысканий является предприятие АО «Южморгеология», стоящее у истоков становления метода морской магнитной съёмки в нашей стране. Только за последние пять лет (2015–2020 гг.) компанией (холдинг АО «Росгеология») было выполнено более 100 000 погонных километров магнитометрических измерений на акватории российского шельфа, зарубежных государств и Мирового океана.

3. Исследования дрейфа магнитных полюсов

Магнитный полюс — это блуждающая точка на поверхности северного и южного полушария Земли, где геомагнитное поле направлено вертикально (горизонтальная составляющая равна нулю). Несмотря на то, что все линии равного магнитного склонения сходятся на магнитном полюсе, склонение на самом полюсе не определено. Все компасы направлены к Южному или Северному магнитным полюсам, но в силу наличия недипольной составляющей МПЗ, стрелки непосредственно на полюса не указывают. И даже в полярных областях сходимость линий магнитного склонения не является радиальной.

До 2019 г. для расчёта главного поля использовались модели эпохи 2015 г. Во все эпохи шёл дрейф магнитных полюсов. Скорость дрейфа Северного магнитного полюса в 1970-х годах составила 10 км/год, в 2001 г. — 40 км/год, в 2004 г. — 60 км/год, в 2015 г. — 48 км/год. Начиная с 2016 г. необычно большая скорость, с которой смещается Северный магнитный полюс Земли, привела к серьёзным ошибкам в расчётах модели 2015 г. В начале 2019 г. невязка определения Северного магнитного полюса составила порядка 40 км. Для устранения такого рода ошибок с начала 2019 г. началось досрочное обновление международных моделей МПЗ. В феврале — WMM — Национальным геофизическим центром данных США (NGDC), а в декабре вышла обновлённая версия WMM 2020 (Рис.6).

В начале 2019 г. невязка определения Северного магнитного полюса составила порядка 40 км. Для устранения такого рода ошибок с начала 2019 г. началось досрочное обновление международных моделей МПЗ. В феврале — WMM — Национальным геофизическим центром данных США (NGDC), а в декабре вышла обновлённая версия WMM 2020 (Рис.6).

В том же декабре 2019 г. Международной ассоциацией геомагнетизма и аэрономии (IAGA) выпущена очередная версия модели IGRF-13. Эти модели необходимы для функционирования как профессиональных навигационных систем, так и бытовых навигаторов, в том числе для мобильных телефонов. С меньшими скоростями и несоосно изменялось и положение Южного магнитного полюса (ЮМП). На рисунке 6 хорошо виден узел схождения изогон (линий равного магнитного склонения) между Австралией и Антарктидой. Это и есть ЮМП.

Задача определения положения Южного магнитного полюса имеет длинную историю. Первые геомагнитные измерения (измерения склонения) в Антарктическом регионе были выполнены в ходе второй кругосветной экспедиции Дж. Кука (1772–1775). Однако оценок местоположения ЮМП не делалось. Первое экспериментальное определение местоположения ЮМП было выполнено в ходе кругосветной антарктической экспедиции русских мореплавателей Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева (1819–1821). Вскоре после экспедиции к Северному магнитному полюсу немецкий физик К. Гаусс рассчитал на основе сферического гармонического анализа нахождение ЮМП в точке с координатами 66 ° ю.ш., 146 ° в.д. Достичь этой точки и провести инструментальные измерения удалось только 16 января 1909 г. Британской антарктической экспедицией под руководством Эрнеста Шеклтона (экспедиция на «Нимроде»). Далее ЮМП определялся в 1912, 1931, 1951, 1962 гг. (Рис.7).

Кука (1772–1775). Однако оценок местоположения ЮМП не делалось. Первое экспериментальное определение местоположения ЮМП было выполнено в ходе кругосветной антарктической экспедиции русских мореплавателей Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева (1819–1821). Вскоре после экспедиции к Северному магнитному полюсу немецкий физик К. Гаусс рассчитал на основе сферического гармонического анализа нахождение ЮМП в точке с координатами 66 ° ю.ш., 146 ° в.д. Достичь этой точки и провести инструментальные измерения удалось только 16 января 1909 г. Британской антарктической экспедицией под руководством Эрнеста Шеклтона (экспедиция на «Нимроде»). Далее ЮМП определялся в 1912, 1931, 1951, 1962 гг. (Рис.7).

Продолжая традиции русских мореплавателей и первооткрывателей Антарктиды М. Лазарева и Ф. Беллинсгаузена, моряки ВМФ СССР при участии сотрудников СПбФ ИЗМИРАН определяли местоположение Южного магнитного полюса во время первой кругосветной экспедиции на ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Фаддей Беллинсгаузен» (1982-1983). Было пройдено несколько галсов в районе ЮМП с целью определения его местоположения. Научный руководитель работ — контр-адмирал Л. Митин. (Рис.8).

Было пройдено несколько галсов в районе ЮМП с целью определения его местоположения. Научный руководитель работ — контр-адмирал Л. Митин. (Рис.8).

Последнее инструментальное определение Южного магнитного полюса проведено австралийской геологической службой на судне «Sir Hubert Wilkins» в 2000 г.

4. Кругосветная экспедиция ВМФ ОИС «Адмирал Владимирский» 2019-2020 гг.

В 2019-2020 гг. по решению министра обороны РФ в честь 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна успешно проведена кругосветная экспедиция на океанографическом исследовательском судне (ОИС) ВМФ «Адмирал Владимирский».

Одной из задач антарктической экспедиции являлось измерение параметров магнитного поля отдельных участков Мирового океана по маршруту следования и инструментальное определение координат Южного магнитного полюса в море Дюрвиля (около Земли Адели Антарктиды) и определение невязки магнитного полюса по мировым моделям. Эту задачу на ОИС выполняла объединённая геофизическая группа в составе ФГБУ «ИПГ», МГУ имени М. В. Ломоносова (физический и геологический факультеты), ИЗМИРАН и АО «Южморгеология» при поддержке Русского географического общества, Гидрометеорологической службы ВС РФ, Гидрографической службы ВМФ.

В. Ломоносова (физический и геологический факультеты), ИЗМИРАН и АО «Южморгеология» при поддержке Русского географического общества, Гидрометеорологической службы ВС РФ, Гидрографической службы ВМФ.

В составе геофизической группы по измерениям параметров магнитного поля проводили работы: Илья Грушников — кафедра физики Земли физического факультета МГУ (г. Москва), Вадим Солдатов — ИЗМИРАН (Санкт-Петербург), Михаил Кузякин — «Южморгеология» (г. Геленджик) (Рис.10).

Программу исследований, координацию съёмок формировали специалисты и руководство ФГБУ «ИПГ», ИЗМИРАН, геологического факультета МГУ. Определение характеристик МПЗ (модуля и полного вектора индукции магнитного поля) в Мировом океане является сложной задачей. Собственное и наведённое магнитное поле корабля требует применения буксируемых морских магнитометров. Кроме того, отсутствие в океане магнитовариационных станций затрудняет учёт переменной составляющей МПЗ. Для решения измерительных задач в экспедиции использовалось два типа приборов. Первый — классический буксируемый магнитометр. В настоящее время большинство магнитометрических измерений на акватории Мирового океана выполняется морскими протонными буксируемыми магнитометрами, а измеряемой величиной является модуль полного вектора магнитного поля.

Первый — классический буксируемый магнитометр. В настоящее время большинство магнитометрических измерений на акватории Мирового океана выполняется морскими протонными буксируемыми магнитометрами, а измеряемой величиной является модуль полного вектора магнитного поля.

Для выполнения задач экспедиции компанией АО «Южморгеология» был предоставлен комплект магнитометрического оборудования и опытный квалифицированный оператор, сопровождавший ход выполнения работ. Важным фактором, повлиявшим на успешное завершение работ по уточнению положения ЮМП, стало наличие у компании обширного опыта и понимание специфики выполнения магнитометрических измерений в приполярных областях (Рис.11).

Модульные площадные съёмки выполнялись с помощью протонных буксируемых морских магнитометров для измерения модуля индукции магнитного поля. Их работа осуществлялась в дифференциальном режиме для наблюдений и учёта вариаций магнитного поля. Измерения параметров МПЗ производились двумя гондолами с датчиками, работающими на эффекте Оверхаузера, буксируемыми последовательно друг за другом на расстояние не менее 300–400 м за судном, чтобы минимизировать влияние магнитного поля корабля.

Для определения положения ЮМП чрезвычайно важно знание компонент магнитного поля, поэтому в ходе съёмки были дополнительно использованы трёхкомпонентные магнитометры.

Компонентные измерения проводились с помощью магнитовариационного комплекса MVC-2, разработанного ИЗМИРАН и состоящего из трёх датчиков торсионного типа. Параллельно с этим комплексом использовался компонентный магнитометр с датчиками, основанными на магниторезистивном эффекте. Датчики были ориентированы вдоль продольной, поперечной и вертикальной оси корабля. Вся магнитометрическая аппаратура находилась в лаборатории, расположенной на корме судна таким образом, чтобы датчики находились максимально удалённо от корпуса судна с целью уменьшения влияния магнитного поля корабля на показания датчиков (Рис.12).

Эта работа велась научным сотрудником лаборатории морских геомагнитных исследований СПбФ ИЗМИРАН В. Солдатовым. Компонентные магнитометрические измерения проводились практически непрерывно на всех этапах экспедиции, что позволило выполнить десятки тысяч линейных километров морской компонентной магнитной съёмки. Это имеет большую ценность для исследования магнитного поля Земли, поскольку забортные измерения иногда не проводились в силу погодных условий. Общий объём измерений составляет несколько терабайт и требует тщательной камеральной обработки, которая будет выполнена сотрудниками лаборатории.

Это имеет большую ценность для исследования магнитного поля Земли, поскольку забортные измерения иногда не проводились в силу погодных условий. Общий объём измерений составляет несколько терабайт и требует тщательной камеральной обработки, которая будет выполнена сотрудниками лаборатории.

В ходе экспедиции проводились измерения магнитометрами обоих видов, что позволило проводить анализ и сопоставление этих измерений и постоянно контролировать работу аппаратуры. В ходе рейса несколько раз проводились исследования собственного и наведённого магнитного поля судна (девиационные работы). Для этого необходимо было определить районы и методику, согласовать предложения с руководством экспедиции. Этим в экспедиции занимался магистрант кафедры физики Земли физического факультета МГУ Грушников И.Ю. (Рис.13 и 14).

Работы по инструментальному определению ЮМП были в начале апреля 2020 г. по плану экспедиции. Несмотря на сильные шторма в Южном океане — ветер более 30 метров в секунду и 7-метровые волны, — команда «Адмирала Владимирского» выполнила одну из основных задач экспедиции.

6 апреля 2020 года судно «Адмирал Владимирский» прибыло в район съёмки магнитного поля Земли в море Дюрвиля в районе Земли Адели Антарктиды для определения положения ЮМП. Более 48 часов специалисты, члены команды в сложных метеоусловиях непрерывно проводили съёмки параметров магнитного поля. Для определения положения магнитного полюса экспедицией были проведены площадные морские магнитометрические работы с использованием трёхкомпонентного и протонного морского буксируемого магнитометра (Рис.15 и 16).

Экспериментальное определение положения магнитного полюса подразумевает проведение магнитной съёмки, по результатам которой можно определить область, где поле направлено практически вертикально. О том, что корабль находился непосредственно в районе местонахождения МПЗ, свидетельствовала, например, и «сошедшая с ума» стрелка компаса, которая меняла направление вместе с судном, разворачивалась на 180 градусов, беспричинно крутилась во все стороны.

Для параметрического определения положения ЮМП заранее была спроектирована площадная сеть наблюдений. На рисунке 17 отмечены положения полюса по данным международной модели геомагнитного поля IGRF-13 в 2020 году, а также за предыдущие годы и прогнозируемое положение. Наряду с данными модели IGRF-13 на рисунке представлены положения ЮМП по данным модели IGRF-12 и модели WMM. Если обратить внимание на историю дрейфа ЮМП, то можно заметить, что его траектория описывается не прямой, а кривой линией (Рис. 16). В 2019 и 2020 гг. направление его смещения было в направлении запад-юго-запад. Основываясь на положении полюса по данным различных моделей и тренду его смещения в прошлых годах, проектная сеть наблюдений расширена на юго-запад относительно положения полюса по данным модели IGRF-13.

На рисунке 17 отмечены положения полюса по данным международной модели геомагнитного поля IGRF-13 в 2020 году, а также за предыдущие годы и прогнозируемое положение. Наряду с данными модели IGRF-13 на рисунке представлены положения ЮМП по данным модели IGRF-12 и модели WMM. Если обратить внимание на историю дрейфа ЮМП, то можно заметить, что его траектория описывается не прямой, а кривой линией (Рис. 16). В 2019 и 2020 гг. направление его смещения было в направлении запад-юго-запад. Основываясь на положении полюса по данным различных моделей и тренду его смещения в прошлых годах, проектная сеть наблюдений расширена на юго-запад относительно положения полюса по данным модели IGRF-13.

На рисунке 17 показано положение галсов детальной морской магнитной съёмки акватории Южного океана у берегов Антарктиды, выполненных ОИС «Адмирал Владимирский» с целью определения положение ЮМП (справа). Жёлтые кружки — положение полюса на эпоху, обозначенную цифрами, зелёные звёздочки — положение ЮМП по моделям WMM и IGRF-12.

В полученные данные также будут внесены поправки по магнитным вариациям на день проведения съёмок, взятые с ближайших магнитных обсерваторий, — Дюмон-Дюрвиль (Франция) в Антарктиде и на острове Маккуори (Новая Зеландия). Данные магнитных измерений в море Дюрвиля в районе ЮМП будут переданы в организации участников экспедиции, где пройдут камеральную обработку, сравнение с другими параметрами и пройдут процедуру окончательного уточнения положения Южного магнитного полюса Земли. Сводный заключительный отчёт по исследованиям МПЗ будет представлен на заседании Русского географического общества в конце 2020 г.

Заключение

Таким образом, команда ОИС «Адмирал Владимирский» спустя 20 лет после последнего инструментального уточнения магнитного полюса провела работы в районе нахождения Южного магнитного полюса вблизи берегов Антарктиды. Этот факт является серьёзным вкладом российской науки (при безусловной поддержке Военно-морского флота России и Русского географического общества) в мировую копилку достижений в познании основополагающих геофизических процессов, происходящих на нашей планете для фундаментальных и прикладных задач.

Принимая во внимание важность и глобальность подобных исследований, необходимо определить перспективы исследований и мониторинга магнитного поля Земли. Целесообразно объединение наземных наблюдательных сетей и отдельных магнитных обсерваторий Росгидромета, РАН, Минобрнауки и Росгеологии.

В международном сотрудничестве в рамках Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии IAGA, в связи с ускорением движения магнитных полюсов необходимо достигнуть договоренностей по регулярному инструментальному контролю магнитных полюсов для уточнения мировых моделей.

Используя опыт проведения Международного геофизического года — МГГ (в самый разгар холодной войны — в 1957-1958 гг.), в преддверии нового 25 солнечного цикла и в условиях непростых международных отношений, целесообразно провести Международный год магнитного поля (или новый МГГ) в целях исследования и прогнозирования «здоровья» и состояния нашей планеты.

________

Примечания

1. Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета (ФГБУ «ИПГ»).

Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета (ФГБУ «ИПГ»).

2. Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (СПбФ ИЗМИРАН).

3. Санкт-Петербургский государственный университет.

4. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

5. АО «Южморгеология», Росгеология.

Благодарности

Коллектив авторов выражает благодарность всем, кто принимал участие в подготовке специалистов, обработке результатов измерений, доставке оборудования для экспедиции, оперативно организовывал передачу информации, обеспечивал связь и координацию по маршруту следования ОИС «Адмирал Владимирский», кто осуществлял поддержку и проведение научных консультаций.

1. Руководителю экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский», заместителю начальника Управления навигации и океанографии МО РФ Осипову Олегу Дмитриевичу.

2. Директору Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Росгидромета (ФГБУ «ИПГ»), докт. физ.-мат. наук Репину Андрею Юрьевичу, сотрудникам института.

К. Федорова Росгидромета (ФГБУ «ИПГ»), докт. физ.-мат. наук Репину Андрею Юрьевичу, сотрудникам института.

3. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Физический факультет. Заведующему кафедрой физики Земли докт. физ.-мат. наук, профессору Смирнову Владимиру Борисовичу и сотрудникам кафедры.

4. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Геологический факультет. Заведующему кафедрой геофизических методов исследования земной коры, докт. физ.-мат. наук, профессору Булычеву Андрею Александровичу; доценту кафедры, канд. геол.-минерал. наук Лыгину Ивану Владимировичу; сотрудникам и студентам кафедры.

5. Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (СПбФ ИЗМИРАН). Научным сотрудникам отдела геомагнитных исследований: канд. физ.-мат. наук Дёминой И.М., канд. физ.-матем. наук Иванову С.А., канд. техн. наук Сергушину П.А., Зайцеву Д.Б., Леваненко В.А., Петленко А.В.

6. Управляющему директору АО «Южморгеология» Красинскому Егору Михайловичу (Российский геологический холдинг «Росгеология»).

Управляющему директору АО «Южморгеология» Красинскому Егору Михайловичу (Российский геологический холдинг «Росгеология»).

7. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ФГБУ «ААНИИ»). Директору института, докт. географ. наук Макарову Александру Сергеевичу, руководителю Российской антарктической экспедиции (РАЭ), канд. физ.-мат. наук Клепикову Александру Вячеславовичу, руководителю отдела геофизики, канд. техн. наук Калишину Алексею Сергеевичу.

8. Начальнику Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации Удришу Владимиру Викторовичу и сотрудникам службы.

9. Управление навигации и океанографии МО РФ. Канд. техн. наук Процаенко Сергею Владимировичу.

Фотографии с ОИС «Адмирал Владимирский» предоставлены членами экспедиции, пресс-службой РГО и РИА Новости.

Литература

- Баткова Л.А., Боярских В.Г., Демина И.М. Комплексная база данных геомагнитного поля по результатам съёмок на немагнитной шхуне «Заря» // Геомагнетизм и аэрономия.

2007. Т. 47. С. 571-576.

2007. Т. 47. С. 571-576. - Карасик А.М. Магнитные аномалии океана и гипотеза разрастания океанического дна // Геотектоника. 1971. № 2. С. 3-18.

- Касьяненко Л.Г., Пушков А.Н. Магнитное поле, океан и мы. Л., Гидрометеоиздат, 1987, 192 с.

- Кузнецов В.В. Причина ускорения дрейфа Северного магнитного полюса: джерк или инверсия? // Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т. 46. № 2. С. 280-288.

- Кузнецов В.В. Положение Северного магнитного полюса в 1994 г. ДАН. 1996. Т. 348, №.3. С. 397-399.

- Кузнецов В.В. Прогноз положения Южного магнитного полюса на 1999 г. ДАН. 1998-б. Т. 361. № 2. С. 348-251.

- Морские геомагнитные исследования на НИС «Заря» // Сб. под ред. В.И. Почтарева. М., Наука, 1986, 184 с.

- Решетняк М.Ю., Павлов В.Э. Эволюция дипольного геомагнитного поля. Наблюдения и модели, Геомагнетизм и аэрономия 2016. Том 56. № 1. С. 117.

- Заболотнов В.Н., Минлигареев В.Т. Средства измерений магнитных величин: аналитический обзор // Мир измерений.

2013. № 4. С. 53-61.

2013. № 4. С. 53-61. - Минлигареев В.Т., Заболотнов В.Н., Денисова В.И. и др. Обеспечение единства магнитных измерений на государственной наблюдательной сети // Гелиогеофизические исследования: научный электронный журн. 2013. № 6. C. 8-19.

- Минлигареев В.Т., Алексеева А.В., Качановский Ю.М. и др. Картографическое обеспечение магнитометрических навигационных систем робототехнических комплексов // Известия ЮФУ. Технические науки. Тем. вып. «Перспективные системы и задачи управления». Ростов-на-Дону, 2019. № 1 (203). С. 248-258.

- Ivanov S.A., Merkuriev S.A. Preliminary results of the Geohistorical and Paleomagnetic analysis of marine magnetic anomalies in the northwestern Indian Ocean. Recent Advances in Rock Magnetism, Environmental Magnetism and Paleomagnetism. International Conference on Geomagnetism, Paleomagnetism and Rock Magnetism (Kazan, Russia) Springer International Publishing, Proceedings of the 12th International School and Conference “Conference on Paleomagnetism and Rock Magnetism”.

Springer International Publishing, 2019. — pp.479-490.

Springer International Publishing, 2019. — pp.479-490. - Yu. A.Kopytenko, V.I. Pochtariev «On the ability of vector geomagnetic measurements to present information» Russian Airborne Geophysics and Remote Sensing. GTTI. SPIE. USA, v. 2111, 1993, p.196.

- Кузнецов В.Д., Петров В.Г., Копытенко Ю.А. Использование магнитного поля Земли в проблемах ориентации и навигации // Труды II Всероссийской науч. конф. «Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды». СПб.: ВКА им. А.Ф.Можайского, 2012. Т.1. С.424-432.

- Yu.A., E.A.Kopytenko, D.B.Zaitsev, P.M.Voronov, L.G.Amosov «Magnetovariation complex MVC-2» Proc. of the VI-th Workshop on Geomagnetic Observatory Instr., Data Acquisit. and Processing. Belgium. 1994, p.10.

- Kopytenko Yu.A., Petlenko A.V., Petrova A.A., Kopytenko E.A., Voronov P.M., Ismagilov V.S., Zaitsev D.B., Timoshenkov Yu.P. Peculiarities of Interpretation of Magnetic Field Components’ Data Obtained at High-Latitudes on the Board of Moving Carrier, Proceedings of the International Conference on Marine Electromagnetics: Marelec 97 : 23-26 June 1997, London UK, pp.

6.

6. - Копытенко Ю.А., Петрищев М.С., Сергушин П.А, Леваненко В.А., Перечесова А.Д. Устройство для изготовления торсионных подвесов чувствительных элементов приборов // Патент РФ № 2519888, МПК D07B3/00, 20.06.2014, Бюл. № 17.

Магнитное поле помогает оздоровлению мышц. В спортзал можно не ходить?

Автор фото, Getty Images

Недавнее исследование, проведенное учеными из Национального университета Сингапура, показало, что один из белков, входящих в состав нашей мышечной ткани, реагирует на слабое магнитное поле, стимулируя мышечный рост.

С возрастом люди постепенно теряют мышечную массу и силу. Причины этого до сих пор толком не известны, поэтому изучение всех аспектов мышечного здоровья представляет немалый интерес, как для ученых, так и для всех, кто столкнулся с проблемой возрастной потери мышечной массы.

Команда под руководством доцента Альфредо Франко-Обрегона из Института инноваций и технологий здравоохранения при сингапурском университете (iHealthtech) обнаружила, что белок TRPC1 реагирует на слабые колебания магнитного поля.

Такая реакция обычно наблюдается во время физических упражнений. Эту чувствительность к воздействию магнитного поля можно использовать для стимуляции восстановления мышц, что может улучшить качество жизни пациентов с нарушенной подвижностью.

Результаты совместного исследования ученых из сингапурского университета и швейцарского Федерального технологического института опубликованы в журнале Advanced Biosystems.

Магнитное поле и здоровье мышц

Магнитные поля, которые исследователи использовали для стимуляции мышц, всего в 10-15 раз сильнее, чем магнитное поле Земли, но намного слабее, чем привычный нам стержневой магнит. Это дало ученым возможность предположить, что мышцы человека естественным образом реагируют на слабое магнитное поле.

Чтобы проверить эту теорию, группа исследователей сначала использовала специальную экспериментальную установку, чтобы нейтрализовать влияние всех окружающих магнитных полей. Исследователи обнаружили, что мышечные клетки действительно росли медленнее, когда они были защищены от воздействия всех магнитных полей окружающей среды.

Исследователи обнаружили, что мышечные клетки действительно росли медленнее, когда они были защищены от воздействия всех магнитных полей окружающей среды.

Автор фото, Westend61

Подпись к фото,Об отказе от физических упражнений в исследовании не говорится — какая незадача для лентяев…

Эти наблюдения убедительно подтвердили идею о том, что магнитное поле Земли естественным образом взаимодействует с мышцами, вызывая биологические реакции.

Чтобы продемонстрировать участие TRPC1 в качестве своего рода «антенны», реагирующей на магнитное поле, исследователи с помощью генной инженерии создали мышечные клетки, из генома которых был удален белок TRPC1.

Оказалось, что клетки-мутанты не реагируют на любое магнитное поле. Затем исследователи смогли восстановить магнитную чувствительность путем избирательной доставки TRPC1 к этим клеткам.

Метаболические изменения, аналогичные тем, которые достигаются при физических упражнениях, наблюдались в предыдущих клинических испытаниях и исследованиях, проведенных доцентом Франко-Обрегоном. Как оказалось, для стимуляции мышечных клеток достаточно воздействия магнитного поля в течение всего 10 минут в неделю.

Как оказалось, для стимуляции мышечных клеток достаточно воздействия магнитного поля в течение всего 10 минут в неделю.

Почему это важно

Здоровье мышц сильно влияет на общее метаболическое состояние человека — вес, уровень сахара в крови, инсулина и холестерина, и в целом на самочувствие человека. Особенно это важно для людей с различными заболеваниями, которым трудно поддерживать высокий уровень физической активности в повседневной жизни.

Магнитные поля, симулируя работу мышц, могут помочь пациентам, неспособным выполнять упражнения из-за травм, болезней или слабости. Сейчас ученые исследуют возможности снижения зависимости пациентов от лекарственных препаратов при лечении таких заболеваний, как диабет.

«Мы надеемся, что наши исследования помогут снизить количество прописываемых препаратов для лечения заболеваний, и таким образом уменьшить побочные эффекты от лекарств и повысить качество жизни пациентов», — говорит Франко-Обрегон.

Учёные получили изображение магнитных полей вокруг чёрной дыры с помощью поляризованного света

После впечатляющей публикации в 2019 году первого изображения чёрной дыры астрономы сделали новый шаг на пути к пониманию этих массивных космических объектов, пролив свет на то, как магнитные поля ведут себя вблизи чёрных дыр.

В 2019 году Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщила о достижении, важность которого для астрономии было сложно переоценить: исследователям удалось получить первое прямое визуальное изображение сверхмассивной чёрной дыры и её «тени». Исследования выполнялись с применением виртуального Телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) — антенной решётки планетарного масштаба из восьми наземных радиотелескопов.

Это было первое в истории прямое изображение чёрной дыры — запечатлён объект массой 6,5 млрд солнечных масс, лежащий в центре галактики Messier 87 в созвездии Девы на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Изображение показывало яркое кольцо с темным центром, которое являлось тенью чёрной дыры. При съёмке этого изображения астрономы заметили значительное количество поляризованного света вокруг чёрной дыры, а сложная работа в этом направлении позволила увидеть магнитные поля.

При съёмке этого изображения астрономы заметили значительное количество поляризованного света вокруг чёрной дыры, а сложная работа в этом направлении позволила увидеть магнитные поля.

Поляризованные световые волны имеют иную ориентацию и яркость по сравнению с неполяризованным светом. И точно так же, как свет поляризуется, когда проходит через некоторые солнцезащитные очки, он поляризуется, когда излучение происходит в намагниченных и горячих средах. Поскольку поляризация является признаком наличия магнитных полей, это изображение ясно показывает, что кольцо чёрной дыры сильно намагничено. «Это поляризованное изображение говорит о том, что излучение в кольце наверняка создаётся магнитными полями, расположенными очень близко к горизонту событий», — сказала в беседе со Space.com Моника Москибродзкая (Monika Moscibrodzka), координатор рабочей группы по поляриметрии EHT и доцент Университета Радбуда в Нидерландах.

Это первый случай, когда астрономам удалось измерить поляризацию так близко к краю чёрной дыры. Новое изображение чёрной дыры не только впечатляет, но и позволяет получить информацию о мощных джетах, излучаемых с М87. Яркие джеты — это струи энергии и вещества, истекающие из ядра галактики M87 и простирающиеся на 5000 световых лет от центра галактики. Это одна из самых загадочных и поразительных по масштабам энерговыделения особенностей данной галактики. Большая часть материи вокруг чёрной дыры попадает внутрь неё, но некоторые частицы избегают поглощения и выбрасываются далеко во вселенную в виде джетов.

Новое изображение чёрной дыры не только впечатляет, но и позволяет получить информацию о мощных джетах, излучаемых с М87. Яркие джеты — это струи энергии и вещества, истекающие из ядра галактики M87 и простирающиеся на 5000 световых лет от центра галактики. Это одна из самых загадочных и поразительных по масштабам энерговыделения особенностей данной галактики. Большая часть материи вокруг чёрной дыры попадает внутрь неё, но некоторые частицы избегают поглощения и выбрасываются далеко во вселенную в виде джетов.

На изображении — джет в галактике M87 в поляризованном свете

«На первых снимках мы показали только интенсивность, — сказала госпожа Москибродзкая о первом выпущенном изображении объекта. — Теперь мы добавили поляризационную информацию поверх исходного изображения».

«Новые поляризованные изображения знаменуют собой важный шаг к тому, чтобы узнать больше о газе вблизи черной дыры и, в свою очередь, о том, как чёрные дыры растут и испускают джеты», — отметил доцент Университета Колорадо в Боулдере и координатор теоретической рабочей группы EHT Джейсон Декстер (Jason Dexter) в электронном письме Space. com.

com.

«Радиотелескопы EHT имеют приёмники, способные регистрировать сигналы из космоса в поляризованном свете, — сказал координатор Рабочей группы по поляриметрии EHT и выдающийся исследователь Гента в Университете Валенсии в Испании Иван Марти-Видал (Ivan Marti-Vidal). — Эти поляризованные приёмники работают так же, как поляризованные солнцезащитные очки, которые используют некоторые люди».

Показав чёрную дыру в галактике M87 через поляризованный свет, команда получила лучшее представление о горизонте событий чёрной дыры, который также известен как «точка невозврата». Это пространственно-временная область, чьё гравитационное притяжение настолько велико, что её уже не может покинуть ни один объект, в том числе световые кванты. Они также смогли лучше изучить взаимодействие с аккреционным диском объекта — облаком горячего газа и другого диффузного материала, который падает в сторону чёрной дыры и закручивается вокруг неё.

youtube.com/embed/ghoUhPbzFiQ» title=»YouTube video player» allowfullscreen=»» rel=»nofollow» target=»_blank»/>

Наблюдения команды и этот новый взгляд на объект в галактике M87 углубляют понимание учёными структуры магнитных полей непосредственно за пределами чёрной дыры — до сих пор остаётся загадкой, как джеты, бо́льшие, чем сама галактика, излучаются из чёрной дыры.

«Астрономы уже давно считали, что магнитные поля, переносимые горячим газом вблизи чёрных дыр, играют важную роль в процессе поступления газа внутрь и запуске релятивистских джетов энергетических частиц в окружающую галактику. Поляризованное изображение, которое мы видим, говорит о структуре и силе этих магнитных полей очень близко к чёрной дыре в M87, откуда запускаются джеты», — отметил господин Декстер.

Эти наблюдения не просто выявили магнитные поля на краю чёрной дыры в М87, но также показали, что газ там очень сильно намагничен.

«Главное открытие состоит в том, что мы не только видим магнитные поля вблизи чёрной дыры, как это и ожидалось, но они также кажутся сильными. Наши результаты показывают, что магнитные поля могут перемещать газ вокруг чёрной дыры и мешать его распространению. Результат — интересный ключ к тому, как чёрные дыры растут за счёт поглощения газа», — добавил учёный.

Наши результаты показывают, что магнитные поля могут перемещать газ вокруг чёрной дыры и мешать его распространению. Результат — интересный ключ к тому, как чёрные дыры растут за счёт поглощения газа», — добавил учёный.

«Мы всё ещё не знаем всех деталей о том, как создаются джеты, но мы знаем, что магнитные поля могут играть решающую роль в этом процессе», — сказал господин Марти-Видаль. В будущем команда надеется продолжить наблюдение за M87 не только в поляризованном спектре, но и на разных длинах световых волн, чтобы построить более полную картину пространства вокруг чёрной дыры и исследовать магнитные поля более подробно.

Работа была опубликована в двух статьях в журнале Astrophysical Journal Letters командой EHT, в которой принимает участие более 300 исследователей из организаций по всему миру.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Астрономы впервые измерили магнитное поле в окрестностях сверхмассивной черной дыры — Наука

ТАСС, 24 марта. Участники проекта Event Horizon Telescope впервые измерили магнитное поле в окрестностях горизонта событий сверхмассивной черной дыры, наблюдая за ее «тенью» в центре галактики M87. Об этом пишет пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO) со ссылкой на статьи в научном журнале Astrophysical Journal Letters (1, 2).

Участники проекта Event Horizon Telescope впервые измерили магнитное поле в окрестностях горизонта событий сверхмассивной черной дыры, наблюдая за ее «тенью» в центре галактики M87. Об этом пишет пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO) со ссылкой на статьи в научном журнале Astrophysical Journal Letters (1, 2).

На эту тему

«Наши наблюдения впервые указали, что магнитные поля на ближайших окраинах черной дыры M87* настолько сильны, что выталкивают горячий газ в сторону от черной дыры и помогают ему «убегать» от ее притяжения. Пробиться через такое поле и начать движение в сторону горизонта событий может лишь небольшая часть газа», – рассказал один из авторов исследованяи, профессор Колорадского университета в Боулдере Джейсон Декстер.

В рамках проекта Event Horizons Telescope (EHT) объединены мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. Его создали в 2009 году для наблюдений за сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути (Sgr A*) и галактики M87 в созвездии Девы (M87*).

Один из самых заметных результатов астрономов из этого проекта – фотография “тени” черной дыры из галактики М87. Так ученые называют особый регион в окрестностях этого объекта, где можно увидеть своеобразное «отражение» ее горизонта событий – той зоны, откуда ни свет, ни любой другой материальный объект вырваться уже не может.

Это стало одним из первых прямых подтверждений существования сверхмассивных черных дыр (раньше ученые могли судить о них в основном по косвенным признакам). Тем не менее, даже получив этот снимок, ученые не нашли однозначного ответа на вопрос о том, какие физические процессы задействованы в формировании характерного огненного кольца и полумесяца, которые окружают черную сферу горизонта событий.

Ученые пока не знают, как именно черные дыры поглощают материю и какую роль в этом процессе играют магнитные поля, которые, предположительно, возникают в так называемом диске аккреции. Он представляет собой огромное кольцо из пыли и газа, которое вращается вокруг черной дыры и подпитывает ее, разогреваясь при этом до очень высоких температур.

На эту тему

Часть ученых предполагает, что магнитные поля, которые диск аккреции вырабатывает, пока его разогревает и поглощает черная дыра, очень мощны и играют ключевую роль в ее активности. Другие исследователи сомневаются в этом и считают, что ведущую роль в этих процессах играют не только магнитные поля, но и другие физические явления.

Участники проекта Event Horizon Telescope впервые проверили эти гипотезы. Они измерили магнитные поля в окрестностях черной дыры M87*, опираясь на закономерность, которую Майкл Фарадей открыл в середине XIX века. Он обнаружил, что мощные магнитные поля определенным образом закручивают волны света и заставляют его поляризоваться.

Исходя из этого силу магнитных полей у кромки горизонта событий можно измерить, если определить, насколько поляризованным было излучение “тени» черной дыры. Поэтому астрономы повторно проанализировали данные, которые собрали отдельные обсерватории-участники EHT, и сопоставили их со снимком «тени» M87*./magnetic-field-artwork-548000467-57efc0e55f9b586c3573facf.jpg)

Оказалось, что значимая часть микроволнового излучения от “тени” была поляризована. Благодаря этому ученые составили даже своеобразную магнитную карту окрестностей M87*. Оказалось, что магнитные поля действительно играют важную роль в движении потоков материи в окрестностях горизонта событий.

Декстер и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение данных EHT поможет уточнить, как именно магнитные поля влияют на формирование выбросов черных дыр. Понимание этого критически важно для оценки влияния сверхмассивных черных дыр на рост галактик, в том числе и Млечного Пути, заключают ученые.

Создана первая карта магнитного поля короны Солнца

Тонкие верхние слои атмосферы Солнца, называемые короной, представляют собой постоянно меняющиеся джунгли плазмы. Но составить карту силы магнитных полей оказалось нелегко: яркость Солнца не позволяет как следует разглядеть его корону.

Однако теперь наблюдения, проведенные с помощью коронографа, блокирующего яркий диск Солнца, позволили солнечным физикам измерить скорость и интенсивность волн, проходящих сквозь корональную плазму. «Мы впервые нанесли на карту магнитное поле короны в крупном масштабе», — говорит физик Стивен Томчик из высокогорной обсерватории в Боулдере (штат Колорадо, США), который разработал коронограф.

В 2017 году Томчик входил в группу ученых, которые воспользовались полным солнечным затмением для измерения магнитного поля короны. Он отправился на вершину горы в Вайоминге со специальной камерой, чтобы сделать поляризованные снимки короны в момент, когда Луна полностью закроет Солнце. Но тогда ученые наблюдали лишь часть короны.

Наблюдения с помощью коронографа позволили исследователям взглянуть на всю корону нашей звезды. Теоретики давно предсказали, что скорость корональных волн связана с силой магнитного поля. Эти волны также могут переносить тепло с поверхности Солнца в его корону. Но прежде никто не проводил измерения сразу во всей короне.

«Магнитное поле Солнца постоянно меняется», — говорит физик Цзихао Ян из Пекинского университета. По словам физика Дженны Самра из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (штат Массачусетс, США) измерение силы магнитного поля короны — очень важно: «Создание глобальных карт силы магнитного поля короны… вот что позволит нам в конечном итоге делать более точные прогнозы космических погодных явлений».

В данный момент Томчик и его коллеги работают над новой версией коронографа, которая получила название COSMO. С помощью прибора наблюдения за магнитным полем Солнца ученые смогут наблюдать за звездой постоянно.

Магнитное поле — все статьи и новости

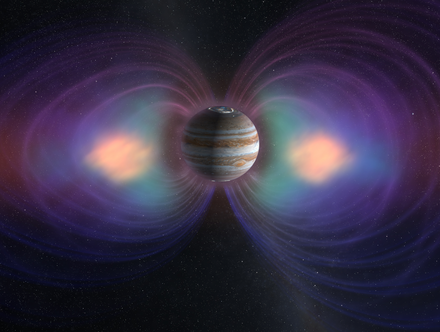

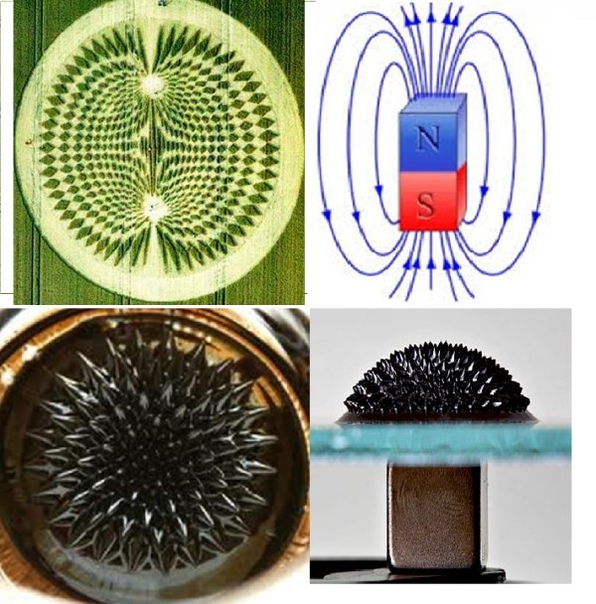

Магнитное поле — это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и тела, обладающие магнитным моментом. Это одна из пяти известных нам сил, управляющих Вселенной от микромасштабов до масштабов межгалактических. С тех пор как Джеймс Клерк Максвелл связал в своих знаменитых пяти уравнениях электродинамики электричество и магнетизм, объединение всех пяти сил стало для физиков одной из главных задач. В так называемой Стандартной модели им удалось объединить слабое взаимодействие с электромагнитным. С Великим объединением, включающим в силовой союз и сильное взаимодействие, пока не получается, но уже в наличии прогресс в виде множества моделей. Вопрос за малым: каким-то образом, объединить все это еще и с гравитацией.

Похоже, что магнитное поле — непременное условие для существования жизни. Оно представляет собой единственную защиту от убивающей радиации Солнца. По одной из гипотез истории Марса, у него в далекой древности были моря и воздух, но потом что-то сильно его ударило и лишило магнитного поля. Атмосферу снесло солнечным ветром, океан, тогда существовавший, усох, и сегодня он непригоден для жизни.

О магнитах и их силе люди, наверное, знали, чуть ли не с момента появления у них разума. Самый первый компас — сынань — был изобретен в Китае еще в третьем веке до н.э. Однако «по-настоящему» магнитное поле люди начали изучать лишь в Средние века. В 1269 году французский ученый Петр Перегрин (рыцарь Пьер из Мерикура) отметил магнитное поле на поверхности сферического магнита, применяя стальные иглы, и определил, что получающиеся линии магнитного поля пересекались в двух точках, которые он назвал «полюсами» — по аналогии с полюсами Земли. Почти три столетия спустя Уильям Гилберт Колчестер, заложивший основы магнетизма как науки, впервые определенно заявил, что сама Земля является магнитом. В XVIII-XIX веках ученые доказали, что у магнита обязательно должно быть два полюса, а также то, что электрический ток может порождать магнитное поле и наоборот. Ампер, Фарадей, Кельвин и Максвелл завершили классическое описание электромагнитного поля.

Изображение: NASA

Астрономы снимают магнитные поля на краю черной дыры M87

Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT), создавшая первое в истории изображение черной дыры, показала сегодня новый вид массивного объекта в центре галактики M87: как он выглядит в поляризованном свете. Это первый раз, когда астрономы смогли измерить поляризацию, сигнатуру магнитных полей, так близко к краю черной дыры. Наблюдения являются ключом к объяснению того, как галактика M87, расположенная на расстоянии 55 миллионов световых лет от нас, может запускать из своего ядра энергетические струи.

«Теперь мы видим следующее важное свидетельство, позволяющее понять, как магнитные поля ведут себя вокруг черных дыр и как активность в этой очень компактной области космоса может приводить в движение мощные струи, которые простираются далеко за пределы галактики», — говорит координатор Моника Мосцибродзка. из рабочей группы по поляриметрии EHT и доцент Radboud Universiteit в Нидерландах.

10 апреля 2019 года ученые опубликовали первое в истории изображение черной дыры, на котором была обнаружена яркая кольцевая структура с темной центральной областью — тенью черной дыры.С тех пор коллаборация EHT глубже изучила данные о сверхмассивном объекте в сердце галактики M87, собранные в 2017 году. Они обнаружили, что значительная часть света вокруг черной дыры M87 поляризована.

«Эта работа является важной вехой: поляризация света несет информацию, которая позволяет нам лучше понять физику изображения, которое мы видели в апреле 2019 года, что было невозможно раньше», — объясняет Иван Марти-Видаль, также координатор Рабочая группа по поляриметрии EHT и выдающийся исследователь GenT Университета Валенсии, Испания.Он добавляет, что « для открытия этого нового изображения в поляризованном свете потребовало многих лет работы из-за сложных методов, связанных с получением и анализом данных. ”

Свет становится поляризованным, когда он проходит через определенные фильтры, такие как линзы поляризованных солнцезащитных очков, или когда он излучается в горячих областях космоса, которые намагничены. Точно так же, как поляризованные солнцезащитные очки помогают нам лучше видеть, уменьшая отражения и блики от ярких поверхностей, астрономы могут улучшить свое видение области вокруг черной дыры, наблюдая за поляризацией исходящего от нее света.В частности, поляризация позволяет астрономам наносить на карту силовые линии магнитного поля, присутствующие на внутреннем крае черной дыры.

« Недавно опубликованные поляризованные изображения являются ключом к пониманию того, как магнитное поле позволяет черной дыре« поедать »материю и запускать мощные струи», — говорит член коллаборации EHT Эндрю Чейл, сотрудник NASA Hubble из Принстонского центра теоретических исследований и исследований. Принстонская инициатива гравитации в США.

Яркие струи энергии и вещества, выходящие из ядра M87 и простирающиеся не менее чем на 5000 световых лет от его центра, являются одной из самых загадочных и энергетических особенностей галактики.Большая часть вещества, расположенного близко к краю черной дыры, падает внутрь. Однако некоторые из окружающих частиц вылетают за несколько мгновений до захвата и уносятся далеко в космос в виде струй.

Астрономы полагались на различные модели поведения вещества вблизи черной дыры, чтобы лучше понять этот процесс. Но они до сих пор не знают, как именно из ее центральной области, размером с Солнечную систему, запускаются струи размером больше галактики, и как именно вещество попадает в черную дыру.С новым EHT-изображением черной дыры и ее тени в поляризованном свете астрономам впервые удалось заглянуть в область за пределами черной дыры, где происходит взаимодействие между втекающей и изгнанной материей.

Наблюдения предоставляют новую информацию о структуре магнитных полей за пределами черной дыры. Команда обнаружила, что только теоретические модели с сильно намагниченным газом могут объяснить то, что они видят на горизонте событий.

«Наблюдения показывают, что магнитные поля на краю черной дыры достаточно сильны, чтобы отталкивать горячий газ и помогать ему противостоять гравитации. Только газ, который проходит через месторождение, может двигаться по спирали внутрь к горизонту событий », — объясняет Джейсон Декстер, доцент Колорадского университета в Боулдере, США, и координатор рабочей группы по теории EHT.

Чтобы наблюдать за сердцем галактики M87, коллаборация объединила восемь телескопов по всему миру, чтобы создать виртуальный телескоп размером с Землю, EHT.Впечатляющее разрешение, полученное с помощью EHT, эквивалентно разрешению, необходимому для измерения длины кредитной карты на поверхности Луны.

Эта установка позволила команде непосредственно наблюдать тень черной дыры и световое кольцо вокруг нее, а новое изображение в поляризованном свете ясно показывает, что кольцо намагничено. Результаты опубликованы в двух отдельных статьях в The Astrophysical Journal Letters коллаборацией EHT. В исследовании приняли участие более 300 исследователей из множества организаций и университетов по всему миру.

« EHT быстро развивается, технологическая модернизация сети и добавление новых обсерваторий. Мы ожидаем, что будущие наблюдения EHT позволят более точно выявить структуру магнитного поля вокруг черной дыры и расскажут нам больше о физике горячий газ в этом регионе », — заключает член коллаборации EHT Джонхо Пак, член ассоциации основных обсерваторий Восточной Азии в Институте астрономии и астрофизики Academia Sinica в Тайбэе.

Больше информации

Это исследование было представлено в двух статьях, опубликованных сегодня в The Astrophysical Journal.

В сотрудничестве с EHT участвуют более 300 исследователей из Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Международное сотрудничество работает над получением наиболее подробных изображений черной дыры, когда-либо полученных путем создания виртуального телескопа размером с Землю. При поддержке значительных международных инвестиций, EHT связывает существующие телескопы с помощью новых систем, создавая принципиально новый инструмент с самой высокой угловой разрешающей способностью, которая когда-либо была достигнута.

К отдельным телескопам относятся: ALMA, APEX, 30-метровый телескоп IRAM, обсерватория IRAM NOEMA, телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT), Большой миллиметровый телескоп (LMT), Субмиллиметровая решетка (SMA), Субмиллиметровый телескоп ( SMT), Южнополярный телескоп (SPT), телескоп Китт-Пик и Гренландский телескоп (GLT).

Консорциум EHT состоит из 13 заинтересованных институтов: Институт астрономии и астрофизики Academia Sinica, Университет Аризоны, Чикагский университет, Восточноазиатская обсерватория, Goethe-Universitaet Frankfurt, Institut de Radioastronomie Millimétrique, Большой миллиметровый телескоп, Институт Макса Планка. по радиоастрономии, Обсерватория Хейстэк Массачусетского технологического института, Национальная астрономическая обсерватория Японии, Институт теоретической физики Периметр, Университет Радбауд и Смитсоновская астрофизическая обсерватория.

Визуальная информация о материалах

- Изображение: Поляризованное излучение кольца в M87 — JPEG [8,8 Мб] — TIFF [10 Мб]

- Краткая подпись: Поляризованный вид черной дыры в M87 . Линии отмечают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем вокруг тени черной дыры.

- Кредит: © EHT Collaboration

- Видео: Увеличьте изображение Мессье 87, включая поляризованное излучение кольца (47 с) — YouTube, MP4 [81 Мб], UHD AVI [3.3 Гб]

- Подпись: Увеличьте масштаб до центра M87, чтобы увидеть новый вид ее черной дыры.

Это увеличенное видео начинается с обзора ALMA, телескопа, партнером которого является ESO и который является частью телескопа Event Horizon. и увеличивает масштаб в центре M87, показывая последовательно более подробные наблюдения. В конце видео мы видим первое в истории изображение черной дыры, впервые выпущенное в 2019 году, за которым следует новое изображение, выпущенное в 2021 году: как этот сверхмассивный объект выглядит в поляризованном свете.Это первый раз, когда астрономы смогли измерить поляризацию, сигнатуру магнитных полей, так близко к краю черной дыры.- Кредит: © ESO / L. Кальсада, Оцифрованный обзор неба 2, ЕКА / Хаббл, РадиоАстрон, Де Гасперин и др., Ким и др., EHT Collaboration. Музыка: Никлас Фальке

- Видео: изображение M 87 через световой поляризатор — MP4 [11,7 Мб]

- Подпись: Изображение M 87, видимое с помощью поляризатора

Представление эффекта поляризатора и того, как векторы поляризации в кольцевом изображении M 87 создаются из комбинации различных линейно поляризованных компонентов.- Предоставлено: © Иван Марти, Университет Валенсии и EHT Collaboration .

- Видео: Что такое поляризация? — YouTube

- Надпись: Свет — это колеблющаяся электромагнитная волна. Если волны имеют предпочтительное направление колебаний, они поляризованы. В космосе движущийся горячий газ или «плазма», пронизанный магнитным полем, излучает поляризованный свет.Поляризованные световые лучи, которым удается избежать притяжения черной дыры, попадают в удаленную камеру. Интенсивность световых лучей и их направление — это то, что мы наблюдаем с помощью телескопа Event Horizon .

- Предоставлено: @ EHT Collaboration и Fink Studios.

- Видео: Магнитные поля и изображения черных дыр — YouTube | Vimeo | MP4 [173 Мб]

- Заголовок: Как магнитные поля влияют на изображения черных дыр | Телескоп Event Horizon

Черные дыры окутаны плазмой.У этой плазмы есть магнитные поля — области, в которых магнетизм влияет на движение материи — пронизывающие всюду. По мере того, как магнитное поле становится сильнее, оно меняет форму, и поляризованный свет, который мы измеряем, демонстрирует разные модели.- Кредит: © EHT Collaboration и Crazybridge Studios.

- Изображение: Групповой снимок семинара по поляриметрии, проходившего в Бонне в июле 2019 г. — JPEG [7,8 Мб]

- Краткая подпись: Групповой снимок семинара, который инициировал получение изображений магнитных полей в Институте радиоастрономии им. Макса Планка в Бонне, Германия, 15-19 июля 2021 года.

- Кредит: © Э. Траяну / MPIfR

- Анимированное изображение: Переход между наблюдаемым поляризационным изображением и теоретическим изображением наилучшего соответствия — GIF [7,6 Мб]

- Подпись: Переход между наблюдаемым поляризационным изображением и теоретическим изображением, наиболее подходящим

- Кредит: © Моника Мосцибродзка и Сара Иссаун, Radboud Universiteit Nijmegen и EHT Collaboration

- Изображение: Составное изображение M 87 и кольца в поляризации — Пейзаж: PDF [11.3 МБ] | TIFF [22,9 МБ]; Портрет: PDF [8,6 Мб] | TIFF [19,4 МБ]

- Подпись: Вид сверхмассивной черной дыры и джета M 87 в поляризованном свете

На этом составном изображении показаны три изображения центральной области галактики Мессье 87 (M87) в поляризованном свете. Галактика имеет сверхмассивную черную дыру в центре и известна своими джетами, которые простираются далеко за пределы галактики. Одно из изображений в поляризованном свете, полученное с помощью расположенной в Чили большой миллиметровой / субмиллиметровой матрицы (ALMA) в Атакаме, показывает часть джета в поляризованном свете размером 6000 световых лет от центра галактики.Другие изображения в поляризованном свете увеличиваются ближе к сверхмассивной черной дыре: средний вид охватывает область размером около одного светового года и был получен с помощью системы очень длинных базовых линий (VLBA) Национальной радиоастрономической обсерватории в США. Самый крупный обзор был получен путем соединения восьми телескопов по всему миру для создания виртуального телескопа размером с Землю, Event Horizon Telescope или EHT. Это позволяет астрономам очень близко видеть сверхмассивную черную дыру, в том месте, где запускаются струи.Линии отмечают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем в изображенных областях. Данные ALMA описывают структуру магнитного поля вдоль струи. Таким образом, объединенная информация от EHT и ALMA позволяет астрономам исследовать роль магнитных полей от области горизонта событий (по данным исследования EHT в масштабе световых дней) до далеко за пределами галактики M87 вдоль ее мощных джетов (по данным исследования). с ALMA в масштабе тысячи световых лет).Значения в ГГц относятся к частотам света, на которых проводились различные наблюдения. Горизонтальные линии показывают масштаб (в световых годах) каждого отдельного изображения.- Кредит: EHT Collaboration; ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), Годди и др .; ВЛБА (НРАО), Кравченко и др .; J.C. Algaba, I. Martí-Vidal

Ссылки

- Наблюдательная публикация: Первые результаты телескопа горизонта событий M87.VII. Поляризация кольца , The Astrophysical Journal Letters, Vol. 910, L12, 24 марта 2021 г. doi: 10.3847 / 2041-8213 / abe71d

- Теоретическая публикация: Первые результаты телескопа горизонта событий M87. VIII. Структура магнитного поля вблизи горизонта событий , The Astrophysical Journal Letters, Vol. 910, L13, 24 марта 2021 г. doi: 10.3847 / 2041-8213 / abe4de

- Связанная публикация: Поляриметрические свойства целей телескопа Event Horizon от ALMA , Годди, Марти-Видаль, Мессиас и сотрудничество EHT, The Astrophysical Journal Letters, Vol.910, XX, 24 марта 2021 г. doi: 10.3847 / 2041-8213 / abee6a

- Моника Мосцибродзка

Radboud Universiteit

Неймеген, Нидерланды

Тел .: +31 (0) 24 365 28 04

Электронная почта: [email protected] - Иван Марти Видал

Университет Валенсии

Бурхассот, Валенсия, Испания

Тел. +34 963 543 078

Электронная почта: [email protected] - Джейсон Декстер

Колорадский университет

Боулдер, Колорадо, США

Тел.: + 1-303-492-7836

Электронная почта: [email protected] - Andrew Chael

Princeton University

Princeton, NJ, USA

Тел .: + 1-609-258-1149

Электронная почта: [email protected] - Jongho Park

Academia Sinica, Институт астрономии и астрофизики

Тайбэй

Тел .: +886 (0979) 707 182

Электронная почта: [email protected] - Сара Иссаун

Radboud Universiteit

Неймеген, Нидерланды

Тел .: +31 (0) 6 84526627

Электронная почта: [email protected] - Хуиб Ян ван Лангевельде

Директор проекта EHT

Объединенный институт РСДБ ERIC

Двингелоо, Нидерланды

Телефон: + 31-521-596515 (офис), + 31-62120 1419 (мобильный)

Электронная почта: [email protected] - Джеффри К. Бауэр

Ученый проекта EHT

Academia Sinica Институт астрономии и астрофизики

Хило, Гавайи, США

Тел .: +1 (510) 847-1722 (сотовый)

Электронная почта: [email protected]

Невероятное изображение показывает магнитное поле черной дыры

Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT), которая произвела первое в истории изображение черной дыры, выпущенное в 2019 году, сегодня предлагает новый вид массивного объекта в центре Галактика Мессье 87 (M87): как она выглядит в поляризованном свете.Это первый раз, когда астрономы смогли измерить поляризацию, сигнатуру магнитных полей, так близко к краю черной дыры. Это изображение показывает поляризованный вид черной дыры в M87. Линии отмечают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем вокруг тени черной дыры. EHT CollaborationПроект Event Horizon Telescope (EHT), международное сотрудничество, которое, как известно, сделало первое в истории изображение черной дыры, выпустило еще одно новое и уникальное изображение, показывающее магнитное поле той же черной дыры.

Сотрудничество предполагает использование телескопов и массивов со всего земного шара для наблюдения одной и той же цели — в данном случае сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87. Следуя за первым изображением этой черной дыры, выпущенным в 2019 году, это новое изображение показывает, как поляризован свет вокруг черной дыры.

«Эта работа является важной вехой: поляризация света несет информацию, которая позволяет нам лучше понять физику изображения, которое мы видели в апреле 2019 года, что было невозможно раньше», — пояснил Иван Марти-Видаль, координатор EHT Polarimetry. Рабочая группа, в заявлении.«Открытие этого нового изображения в поляризованном свете потребовало многих лет работы из-за сложных методов, связанных с получением и анализом данных».

Это первый раз, когда поляризация черной дыры была измерена так близко к ее краю. Отслеживая поляризацию света, исследователи могут видеть линии магнитного поля на краю черной дыры.

Это помогает им понять, как черные дыры поглощают пыль и газ из дисков, окружающих их, и как они испускают впечатляющие струи энергии, которые достигают 5000 световых лет от их центра.

«Недавно опубликованные поляризованные изображения являются ключом к пониманию того, как магнитное поле позволяет черной дыре« поедать »материю и запускать мощные реактивные двигатели», — сказал член коллаборации EHT Эндрю Чейл, научный сотрудник NASA Hubble из Принстонского центра теоретических наук и Princeton Gravity Initiative в США.

Коллаборация EHT продолжит работу над более подробными исследованиями этой черной дыры и, в частности, ее магнитного поля.

Рекомендации редакции

Новое изображение знаменитой черной дыры показывает ее закрученное магнитное поле

Автор: Лия Крейн

Вид сверхмассивной черной дыры M87 в поляризованном свете

EHT Collaboration / ESO

Первое изображение тени черной дыры стало еще интереснее.Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) выпустила первое прямое изображение черной дыры в 2019 году, и, хотя само изображение было впечатляющим, это не было тем научным шведским столом, на который некоторые надеялись. Теперь исследователи добавили к изображению поляризованный свет, что дает нам представление о том, как магнитные поля вокруг сверхмассивной черной дыры создают мощные струи материи.

«Это было не так много информации о реальной физике газа вокруг черной дыры», — говорит Сара Иссаун, член команды EHT из Университета Радбауд в Нидерландах.«Глядя на него в поляризованном свете, мы получили информацию о магнитном поле черной дыры».

EHT использует сеть из восьми телескопов по всему миру, чтобы превратить Землю в один гигантский радиотелескоп, что позволило получить беспрецедентный вид на сверхмассивную черную дыру в центре галактики M87, на расстоянии 55 миллионов световых лет от нас. Свет, который захватывает EHT, излучается электронами, когда они ускоряются вдоль магнитных полей, а поляризация света зависит от направления магнитного поля.

Используя измерения поляризованного света возле черной дыры M87, команда EHT обнаружила, что напряженность магнитного поля составляет от 1 до 30 Гс. Это примерно в 50 раз сильнее магнитного поля Земли, измеренного на полюсах планеты, где оно наиболее сильное.

«Поляризованный свет имеет эти изогнутые спирали, — говорит Иссаун. «Это говорит нам о том, что магнитное поле вокруг черной дыры упорядочено, и это действительно важно, потому что только упорядоченное магнитное поле может запускать струи, а скремблированное магнитное поле не может этого сделать.”

Некоторые черные дыры, в том числе дыра в M87, изрыгают огромные струи материи, но как именно они это делают, долгое время оставалось загадкой. Исследователи полагают, что струи запускаются и формируются под действием магнитных полей, но доказательства ограничены.

«Этот струйный процесс совершенно потрясающий — что-то размером с нашу солнечную систему может выпустить струю, которая пронизывает целые галактики и даже их окрестности», — говорит Иссаун. «Теперь мы действительно впервые видим магнитное поле вблизи черной дыры, и это связывает его со струей, которая является самым мощным процессом во Вселенной.”

Измерение магнитного поля этой черной дыры с помощью поляризованного света позволило исследователям значительно сократить количество возможностей того, как работает черная дыра и ее струя. Они сравнили наблюдения с симуляциями 120 различных теоретических моделей, и только 15 из них соответствуют тому, что мы видим на самом деле.

Во всех 15 из этих моделей магнитные поля черной дыры относительно сильны и отводят материю от самой черной дыры, истощая ее в пользу выброса вещества в струю.

Пока неясно, одинаково ли сужаются возможности для всех сверхмассивных черных дыр или конкретно для этой. «Многое из того, что нам нужно сделать в следующие несколько лет, — это выяснить, какие уроки мы можем извлечь из этого и из других источников», — говорит Эндрю Чел, член команды EHT в Принстонском университете.

Пока что похоже, что все черные дыры с сильными джетами, вероятно, ведут себя так же, как в M87, говорит он. Добавление еще нескольких телескопов к массиву EHT, которое исследователи уже планируют сделать, может помочь точно определить, как черная дыра запускает свой джет.

Ссылки на журналы: The Astrophysical Journal Letters, DOI: 10.3847 / 2041-8213 / abe71d и DOI: 10.3847 / 2041-8213 / abe4de

Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку Launchpad, чтобы путешествовать по галактике и за ее пределами каждую пятницу

Еще по этим темам:

Новое изображение показывает вращающееся магнитное поле сверхмассивной черной дыры

Астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию НАСА Чандра для изучения остатка сверхновой Кассиопеи А и обнаружили вырывающийся из него титан, показанный голубым цветом.Цвета представляют другие обнаруженные элементы, такие как железо (оранжевый), кислород (фиолетовый), кремний (красный) и магний (зеленый).