Магнитные и электрические физические явления

Вспомним, как с помощью магнита можно разделить смесь песка и железных опилок. Чтобы выяснить, как магнит действует на другие тела, проведем опыт. Поднесем магнит к железным скрепкам — они притянутся к нему. Поднесем магнит к резинке, фломастеру, пластмассовой линейке или коробке. Ни одно из этих тел притягиваться к магниту не будет.

Притяжение железных скрепок к магниту — это магнитное явление. В случае с резинкой, фломастером, линейкой, коробочкой это явление не происходило. Итак, магнит действует избирательно — одни тела он притягивает, другие — нет. Магнит притягивает только тела, которые содержат вещество железо. Притяжения тел к магниту получило название магнитного явления.

Незаменимый прибор путешественников

Электризация тел и электрические явления

Не только магниты могут действовать на тела на расстоянии. Если пластмассовую линейку натереть тканью, а затем поднести к группе маленьких клочков бумаги, то линейка будем притягивать к себе клочки бумаги так же, как магнит железо. Это происходит потому, что в результате трения линейка наэлектризовалась. Наэлектризовываться могут и другие тела. Явления, связанные с электризацией тел, называются электрическими явлениями.

Перемещение клочков бумаги наэлектризованной линейкой обусловили заряженные частицы, входящие в состав атомов. Их называют электронами. Отсюда происходит название явлений — электрические. Подробнее с электрическими явлениями мы познакомимся на уроках физики.

Люди научились использовать электрические явления. Свет и тепло в помещениях, движение многих машин и механизмов, работу радио, телефонов, телевизоров обеспечивают преимущественно посредством использования электрических и магнитных явлений.

Магниты — это природные или искусственные тела, способные притягивать к себе другие тела, в состав которых входит железо. Изучение магнитных явлений позволило изготовить компас — прибор, благодаря которому путешественники ориентируются на местности.

Электрические явления — это взаимодействие наэлектризованных тел. Люди используют электрические явления, конструируя и изготовляя электрические приборы.

Примеры физических явлений и их описание

С давних времен люди собирали сведения о том мире, в котором они живут. Была лишь одна наука, объединяющая всю информацию о природе, которую человечество накопило на тот момент. Тогда еще люди не знали, что они наблюдают примеры физических явлений. В настоящее время такая наука носит название «естествознание».

Что изучает физическая наука

Со временем научные представления об окружающем мире заметно изменились – их стало гораздо больше. Естествознание раскололось на много отдельных наук, среди которых: биология, химия, астрономия, география и другие. В ряде этих наук не последнее место занимает физика. Открытия и достижения в этой области позволили человечеству обладать новыми знаниями. К ним можно отнести структуру и поведение различных объектов всяких размеров (начиная с гигантских звезд и заканчивая мельчайшими частицами – атомами и молекулами).

Физическое тело — это…

Существует специальный термин «материя», которым в кругах ученых называют все, что есть вокруг нас. Состоящее из материи физическое тело — это какое-либо вещество, занимающее определенное место в пространстве. Любое физическое тело в действии можно назвать примером физического явления. Опираясь на это определение, можно сказать, что любой предмет является физическим телом. Примеры физических тел: кнопка, блокнот, люстра, карниз, Луна, мальчик, облака.

Что такое физическое явление

Любая материя находится в постоянном изменении. Одни тела двигаются, другие соприкасаются с третьими, четвертые крутятся. Не зря много лет назад философом Гераклитом была произнесена фраза «Все течет, все меняется». У ученых есть даже специальный термин таким изменениям – это все явления.

К физическим явлениям относится все то, что движется.

Какие существуют типы физических явлений

Это явления, когда из-за воздействия температуры некоторые тела начинают трансформироваться (изменяется форма, размер и состояние). Пример физических явлений: под воздействием теплого весеннего солнца тают сосульки и превращаются в жидкость, с наступлением холодов лужи замерзают, кипящая вода становится паром.

- Механические.

Эти явления характеризуют смену положения одного тела по отношению к остальным. Примеры: часы идут, мяч прыгает, дерево качается, ручка пишет, вода течет. Все они находятся в движении.

- Электрические.

Характер этих явлений полностью оправдывает свое название. Слово «электричество» уходит корнями в греческий язык, где «электрон» значит «янтарь». Пример достаточно простой и многим наверняка знакомый. При резком снятии с себя шерстяного свитера слышится небольшой треск. Если проделать это, отключив в комнате свет, то можно увидеть искорки.

Тело, участвующее в явлении, которое связанно со светом, называют светящимся. В качестве примера физических явлений можно привести всем известную звезду нашей Солнечной системы – Солнце, а также любую другую звезду, лампу и даже жучка-светлячка.

Распространение звука, поведение звуковых волн при столкновениях с препятствием, а также иные явления, которые так или иначе связаны со звуком, относятся к этому типу физических явлений.

Они происходят благодаря свету. Так, например, человек и животные способны видеть, потому что есть свет. В эту группу также включены явления распространения и преломления света, его отражение от предметов и прохождение сквозь разные среды.

Теперь вы знаете, какие бывают физические явления. Однако стоит понимать, что между природными и физическими явлениями существует определенная разница. Так, при природном явлении происходит одновременно несколько физических явлений. Например, при ударе молнии в землю происходят следующие явления: магнитное, звуковое, электрическое, тепловое и световое.

Явления природы. Физические явления, их разнообразие

Все, что создала природа или человек, ученые называют физическими телами. С течением времени тела меняются. Например, из маленького желудя вырастает могучий дуб. Из его ствола столяр производит мебель. Гончар из глины делает посуду. Под действием ветра, воды и солнечных лучей разрушаются горы. Водяной пар, находящийся в воздухе, возвращается на землю в виде дождя и снега. И таких примеров можно привести очень много.

Мир явлений

Изменения, происходящие с телами, получили название явления. Различают биологические, физические, химические и некоторые другие явления.

К биологическим явлениям относятся явления в живой природе, например забота о новорожденных малышах, прилет птиц весной, объединение волков в стаю, размножение, рост и развитие организмов.

Физическим явлениям свойственны изменения агрегатного состояния вещества, размеров и формы тела, положение тел друг относительно друга. При этом новые вещества не образуются.

Физические явления

Физические явленияПревращение воды в лед и ее испарение, изготовление из гранита памятника, измельчения сахара в сахарную пудру — все это примеры физических явлений. Они очень разные, но при этом ни одно вещество не разрушилось и новые вещества не образовались.

В отличие от физических явлений, при химических явлениях одни вещества превращаются в другие. Например, дрова в костре превратились в кучку пепла, на железной цепи образовалась ржавчина, подсолнечное масло превратили в маргарин.

В природе одни явления сопровождаются другими. К примеру, рост организма является биологическим явлением. Однако оно сопровождается физическим явлением — увеличением линейных размеров тела. Чтобы расти, организмы должны питаться, а значит, во время роста в организмах происходят и химические явления. Еще пример: химическое явление горения сопровождается выделением света и тепла, которые являются физическими явлениями.

Повторяемость явлений в природе

Явления природы время от времени сменяют друг друга, то есть способны чередоваться или повторяться. С начальной школы ты знаем о чередовании времен года, дня и ночи. Повторяются цвета радуги, независимо от того, в каком месте нашей планеты она появилась.

В мире живой природы также много примеров повторяющихся явлений. С детенышами происходят те же биологические явления, и с родителями (рис. 36). Они рождаются, растут, развиваются, питаются, оставляют потомство, погибают. Благодаря такой повторяемости явлений существует жизнь на Земле.

Как можно описывать явления

Чтобы твои наблюдения за явлениями в природе были упорядоченными, их следует описывать по определенному плану. Для этого следует определить цель наблюдения и фиксировать ход событий. Например, записывать изменения, которые происходят:

- Изменение формы тела.

- Изменение линейных размеров.

- Изменение цвета.

- Изменение запаха.

- Изменение агрегатного состояния.

- Изменение положения тела.

- Исчезли одни вещества и образовались другие?

Разнообразие физических явлений

Ознакомься с рисунком с названиями основных физических явлений.

Явления, связанные с движением тел, называют механическими. При этом тела меняют свое положение относительно других тел. Например, полет птицы, движение автомобиля, падение капель дождя.

Тепловые явления связаны с нагревом и охлаждением тел. Примером тепловых явлений является нагрев днем и охлаждение ночью поверхности Земли.

К звуковым явлениям относятся явления, связанные с возникновением и распространением звука. Пение птицы, жужжание крылышек комара, раскаты грома — это звуки. Их мы воспринимаем ухом как колебания воздуха звуковыми волнами.

Световые явления связаны с распространением световых лучей. Свет излучают Солнце, молния, включенная электрическая лампочка, горящая свеча и тому подобное.

Магнитные явления — это явления притяжения тел магнитом. Например, показания стрелки компаса, привлечение магнитом железных гвоздей.

Явления, обусловленные электризацией тел, называют электрическими. Благодаря им работает множество современных бытовых и осветительных приборов (холодильник, пылесос, люстра и т.д.). Даже мобильный телефон ты не сможешь зарядить без использования электрического явления.

Электрические явления встречаются и в природе. Во время грозы можно наблюдать молнию. Она является разновидностью мощного электрического тока. Откуда берутся заряженные частицы, которые вызывают молнию? Грозы в основном бывают летом или поздней весной, когда теплый воздух поднимается высоко вверх. Вследствие трения в облаках слоев воздуха и капель воды они электризуются. Во время грозы наэлектризованные облака могут сблизиться настолько, что от этого возникает электрическое явление — молния. Она сопровождается громким звуком — громом. Во время грозы молния также может возникнуть между облаком и землей. Это очень опасно, потому что от молнии случаются пожары и поражения людей током.

Поэтому во время грозы нужно соблюдать определенные правила поведения: избегать контакта с металлическими телами. Если гроза застала тебя на открытой местности, нужно сесть на землю и переждать ее. И на рисунке правильно поступил тот мальчик, который спрятался в углубление в земле, а не встал под одиночным деревом.

Правильное (а) и неправильное (б) поведение на открытой местности во время грозы

Правильное (а) и неправильное (б) поведение на открытой местности во время грозыЧтобы предотвратить попадание молнии, на дома и другие сооружения устанавливают молниеотводы.

Заключение

Любые изменения, происходящие в природе, называют явлениями. Различают биологические, физические и химические явления.

Биологические явления является основой жизнедеятельности организмов.

Во время физических явлений не происходит превращение одних веществ в другие, а во время химических — из одних веществ образуются другие.

Явления природы описывают по определенному плану.

В природе многие явления сменяют друг друга, способны чередоваться, повторяться.

Механические и тепловые физические явления

Явления, связанные с движением тел, — это механические явления, а изменение положения одного тела относительно другого получило название механическое движение. На рисунке изображены механические явления: ползет гусеница, падает снег, течет река, катится мяч, летит птица, мчится автомобиль, взлетает ракета. Двигаясь, все они меняют свое положение относительно других тел.

Механическое движение описывают с помощью таких характеристик, как путь, время, скорость.

Иногда можно увидеть след движения автомобиля — черную полосу на дороге, образовалась во время торможения, или след черепахи на песке, или след от лыж на снегу. Это линии, по которым двигались тела. Такие линии называют траекториями движения тел. Каждая из планет или любое небесное тело тоже движется по своей траектории.

Путь, время и скорость — основные характеристики движения тела

Путь — это длина траектории, расстояние, которое тело преодолевает при механического движения. Путь измеряют преимущественно метрами (м) и километрами (км). Для механического движения важно также знать время, в течение которого тело, движущееся, преодолевает определенный путь. Например, чтобы из Санкт-Петербурга попасть в Москву, нужно преодолеть путь около 600 км. Человек, проходя в день 20 км, преодолеет это расстояние за 30 дней, автобус это расстояние преодолеет за 10 часов, а самолет — меньше чем за час.

В приведенном примере человек, автобус, самолет преодолевают одинаковое расстояние, но за разное время. Почему? Потому что они движутся с разными скоростями. Чтобы вычислить скорость движения тела, нужно разделить пройденный им путь на время, за которое этот путь пройден. Так же как путь и время, скорость принадлежит к основным характеристикам движения тел. Эти характеристики ты будешь использовать при изучении небесных тел, выполнение различных практических работ.

Ознакомление с тепловыми явлениями

Получая тепло, тело нагревается, и его температура повышается. Например, зимой тепло в помещении обеспечивают различные обогреватели. Через воздух тепло от них передается телу человека. Летом в солнечный день песок на берегу реки нагревается так, что горячо наступить босиком, хотя утром он казался прохладным.

Явления, связанные с нагревом и охлаждением тел, называют тепловыми.

Понятие «тепло» и «свет» мы непременно связываем с Солнцем. Это крупнейший источник тепла и света для всего живого на земном шаре. Оно каждую секунду дает Земле столько тепла, сколько его бы выделилось при сгорании 40000000 тонн угля. Однако Солнце согревает нас днем и не греет ночью, зимой согревает меньше, чем летом. Поэтому люди всегда искали другие источники тепла. Для этого они сжигают дрова, уголь, торф, нефть, газ и т.д.

Термометры — приборы для измерения температуры

Меру нагрева тел ученые назвали температурой. Температуру воздуха в помещении и на улице, воды в реках, прудах и бассейнах, тела человека и животных измеряют термометрами. Пользоваться ими человек начал более 400 лет назад. В основном термометры имеют шкалу. На ней есть деления и цифры, как в ученической линейке.

Чаще всего цена деления составляет один градус, хотя термометр для измерения температуры тела человека имеет шкалу, цена деления которой в 10 раз меньше.

Если термометр имеет запаянную стеклянную трубку с подкрашенной жидкостью, то, к которой отметке шкалы поднимется столбик жидкости, такая и есть температура, которую измеряют.

Как тела и вещества проводят тепло

Тепло всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому. Различные тела и вещества проводят тепло неодинаково. Это зависит от того, из каких веществ состоит тело. Лучше проводят тепло металлы. Поэтому батареи отопления, радиаторы автомобилей изготавливают именно из металлов, а не из дерева или пластмассы.

Хуже проводят тепло газы. Это свойство газов люди издавна используют для сохранения тепла. Например, стекла в окнах делают двойными. Между ними всегда есть прослойка воздуха, который препятствует выходу тепла из комнаты на улицу.

Благодаря способности воздуха плохо проводить тепло наша планета защищена воздушной оболочкой днем от перегрева, а ночью — от переохлаждения.

Некоторые животные приспособились к сохранению постоянной температуры тела также с помощью воздуха. Так, перья птиц, мех зверей на зиму становится гуще и толще. Между ворсинками находится воздух и надежно защищает животное от мороза.

Механические явления — явления, связанные с движением тел. Основными характеристиками механического движения тела путь, скорость, время.

Явления, связанные с нагревом и охлаждением тел, называют тепловыми. Тепло всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому. Различные тела и вещества проводят тепло неодинаково. Температуру измеряют термометрами.

I. Основные физические явления и процессы в электрических аппаратах

54

Введение

Электрические аппараты (ЭА) – это электротехнические устройства, применяемые при использовании электрической энергии, начиная от ее производства, передачи, распределения и кончая потреблением. Разнообразие видов ЭА и различие традиций мировых электротехнических школ затрудняют их классификацию.

В настоящее время под ЭА понимают электротехнические устройства управления потоком энергии и информации. При этом речь может идти о потоках энергии различного вида: электрической, механической, тепловой и др. Например, потоком механической энергии от двигателя к технологической машине может управлять электромагнитная муфта. Потоками тепловой энергии можно управлять при помощи электромагнитных клапанов и заслонок. Таких примеров использования ЭА можно привести большое количество. Примером использования ЭА для управления информацией является применение реле в телефонии. Например, при создании телеграфного аппарата П.Л. Шиллинг в 1820г. применил впервые электромагнитное реле. Простейшая формально-логическая обработка дискретной информации также была реализована на реле.

Однако наибольшее распространение получили ЭА для управления потоками электрической энергии для изменения режимов работы, регулирования параметров, контроля и защиты электротехнических систем и их составных частей. Как правило, функции таких ЭА осуществляются посредством коммутации (включения и отключения) электрических цепей с различной частотой, начиная от относительно редких, нерегулярных значений до периодических высокочастотных, например, в импульсных регуляторах напряжения.

Одним из основных признаков классификации ЭА является напряжение. Различают аппараты низкого напряжения (АНН) – до 1000 В и аппараты высокого напряжения (АВН) – свыше 1000 В.

Большинство аппаратов низкого напряжения условно можно разделить на следующие основные виды:

аппараты управления и защиты – автоматические выключатели, контакторы, реле, пускатели электродвигателей, переключатели, рубильники, предохранители, кнопки управления и другие аппараты, управляющие режимом работы оборудования и его защитой;

аппараты автоматического регулирования – стабилизаторы и регуляторы напряжения, тока, мощности и других параметров электрической энергии;

аппараты автоматики – реле, датчики, усилители, преобразователи и другие аппараты, осуществляющие функции контроля, усиления и преобразования электрических сигналов.

Следует отметить, что АНН иногда классифицируют по величине коммутируемого тока: слаботочные (слаботоковые) – до 10 А и сильноточные (сильнотоковые) – свыше 10 А. При этом нижние пределы надёжно коммутируемых современными электрическими аппаратами токов достигают 10-9 А, а напряжений — 10-5 В.

Аппараты высокого напряжения работают в сетях с напряжением до 1150 кВ переменного тока и 750 кВ постоянного тока и также существенно различаются по своим функциям. В настоящем учебном пособии аппараты высоко напряжения не рассматриваются.

Электрические аппараты как низкого, так и высокого напряжения обычно являются конструктивно законченными техническими устройствами, реализующими определенные функции и рассчитанными на разные условия эксплуатации.

В основе большинства электромеханических ЭА лежит контактная система с различными типами приводов — ручным, электромагнитным, механическим и др. Процессы, протекающие в ЭА, определяются различными и многообразными физическими явлениями, которые изучаются в электродинамике, механике, термодинамике и других фундаментальных науках.

Одной их наиболее сложных задач, решаемых при разработке электромеханического электронного аппарата, является обеспечение работоспособности электрических контактов, в том числе и при гашении электрической дуги, возникающей при выключении ЭА.

По принципу работы электрические аппараты подразделяются на контактные и бесконтактные. Первые имеют подвижные контактные части, и воздействие на управляемую цепь осуществляется путем замыкания или размыкания этих контактов. Бесконтактные аппараты не имеют коммутирующих контактов. Эти аппараты осуществляют управление путем изменения своих электрических параметров (индуктивности, ёмкости, сопротивления и т.д.).

Контактные аппараты могут быть автоматическими и неавтоматическими. Автоматические – это аппараты, приходящие в действие от заданного режима работы цепи или машины. Неавтоматические – это аппараты, действие которых зависит только от оператора. Они могут управляться дистанционно или непосредственно.

Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам, чрезвычайно разнообразны и зависят от назначения, условий применения и эксплуатации аппарата. Кроме специфических требований, относящихся к данному аппарату, все электрические аппараты должны удовлетворять некоторым общим требованиям:

1. Каждый электрический аппарат при работе обтекается рабочим током, при этом в токоведущих частях выделяется определенное количество теплоты и аппарат нагревается. Температура не должна превосходить некоторого определенного значения, устанавливаемого для данного аппарата и его деталей.

2. В каждой электрической цепи может быть ненормальный (перегрузка) или аварийный (короткое замыкание) режим работы. Ток, протекающий по аппарату в этих режимах, существенно (в 50 и более раз) превышает номинальный, или рабочий, ток. Аппарат подвергается в течение определенного времени чрезмерно большим термическим и электродинамическим воздействиям тока, однако он должен выдерживать эти воздействия без каких-либо деформаций, препятствующих дальнейшей его работе.

3. Каждый электрический аппарат работает в цепи с определенным напряжением, где возможны также и перенапряжения. Однако электрическая изоляция аппарата должна обеспечивать надежную работу аппарата при заданных значениях перенапряжений.

4. Контакты аппаратов должны быть способны включать и отключать все токи рабочих режимов, а многие аппараты – также и токи аварийных режимов, которые могут возникнуть в управляемых и защищаемых цепях.

5. К каждому электрическому аппарату предъявляются требования по надежности и точности работы, а также по быстродействию.

6. Любой электрический аппарат должен, по возможности, иметь наименьшие габариты, массу и стоимость, быть простым по устройству, удобным в обслуживании и технологичным в производстве.

1. Тепловые процессы в электрических аппаратах

Электрические аппараты являются сложными электротехническими устройствами, содержащими много элементов, одни из которых являются проводниками электрических токов, другие — проводниками магнитных потоков, а третьи служат для электрической изоляции. Часть элементов может перемещаться в пространстве, передавая усилия другим узлам и блокам. Работа большой части аппаратов связана с преобразованием одних видов энергии в другие. При этом, как известно, неизбежны потери энергии и превращение ее в тепло. Тепловая энергия частично расходуется на повышение температуры аппарата и частично отдается в окружающую среду.

При увеличении температуры происходит ускоренное старение изоляции проводников и уменьшение их механической прочности. Так, например, при возрастании длительной температуры всего лишь на 8 °С сверх допустимой для данного класса изоляции, срок службы последней сокращается в 2 раза.

При увеличении температуры меди со 100 до 250 °С механическая прочность снижается на 40 %. Следует иметь в виду, что при коротком замыкании, когда температура может достигать предельных значений (200-300 °С), токоведущие части подвержены воздействию больших электродинамических сил. Работа контактных соединений также сильно зависит от температуры.

Нагрев токоведущих частей и изоляции аппарата в значительной степени определяет его надежность. Поэтому, во всех возможных режимах работы температура частей аппарата не должна превосходить таких значений, при которых не обеспечивается его длительная работа.

1.1.1. Источники теплоты в электрических аппаратах

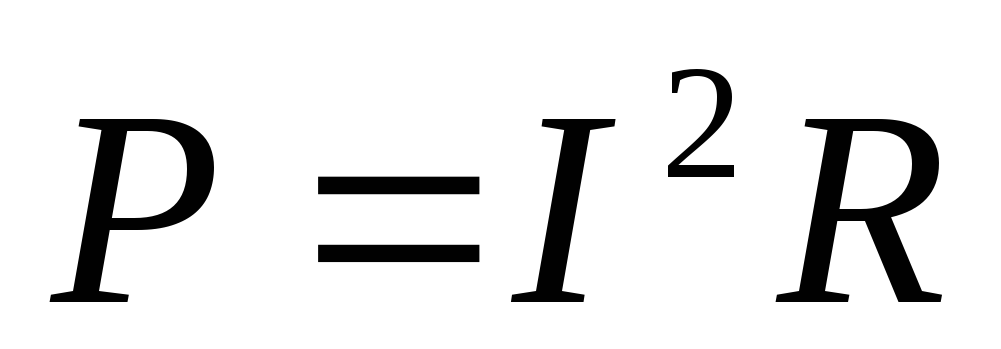

При протекании тока по электрическому проводнику в нём выделяется мощность P, которая для однородного проводника с равномерной плотностью постоянного тока I в единицу времени определяется как

где R – активное электрическое сопротивление проводника длиной l и поперечным сечением S

Удельное

электрическое сопротивление материала

проводника  зависит от температурыT и в большинстве

случаев (до температуры 150 – 200 °С)

вычисляется

зависит от температурыT и в большинстве

случаев (до температуры 150 – 200 °С)

вычисляется

где  –

удельное сопротивление при температуре

0 °С;

–

удельное сопротивление при температуре

0 °С;  –

температурный коэффициент сопротивления.

–

температурный коэффициент сопротивления.

Как известно из курса теоретических основ электротехники (ТОЭ), поверхностным эффектом называется явление неравномерного распределения плотности переменного тока по поперечному сечению одиночного проводника, а эффектом близости – явление неравномерного распределения плотности переменного тока, обусловленное влиянием друг на друга близко расположенных проводников с токами.

Неравномерность распределения плотности тока приводит к возникновению дополнительных потерь мощности. При этом следует учитывать, что в проводниках из ферромагнитных материалов вышеуказанные явления проявляются значительно сильнее, чем в немагнитных проводниках.

В ферромагнитных нетоковедущих частях электрического аппарата, находящихся в переменном магнитном поле, также имеют место источники теплоты. Это обусловлено вихревыми токами, возникающими тогда, когда переменный во времени магнитный поток пронизывает ферромагнитные части аппарата.

Если магнитопровод выполнен из листовой электротехнической стали (шихтованный магнитопровод), то потери мощности в нём существенно меньше, чем в сплошном стальном магнитопроводе.

В электромеханических аппаратах, предназначенных для коммутации электрических цепей, мощным источником теплоты является электрическая дуга. В электромагнитных муфтах, предназначенных для коммутации и передачи механической мощности, потери на трение составляют существенную долю от общих потерь мощности.

Презентация по теме:» Физические явления» (7 класс)

Преподаватель: Бакулева Елена Леонидовна

Предмет: Физика

Класс: 7

Тема урока: «Физика-наука о природе».

Цель урока:

Образовательная: познакомить учащихся с новым предметом школьного курса. Усвоить смысл понятий: физическое тело, вещество. Раскрыть и пронаблюдать смысл понятия «физическое явление».

Развивающая: способствовать развитию интереса учащихся к изучению нового предмета.

Воспитательная: воспитывать положительную мотивацию к учёбе.

Оборудование: презентация слайдов, машинка, стакан с водой, лампа, выпрямитель, разрядное устройство, метроном, барабан.

Ход урока

1. Организационный момент.

Знакомство учеников с кабинетом физики и преподавателем.

— рекомендации к подготовке к уроку.

2. Лекция учителя

— физика — что это за наука, что изучает

-понятие физическое тело

— вещество

Презентация по теме » Физические явления».

— физическое явление (механические, звуковые, тепловые, электрические, магнитные, оптические

( сопровождается презентацией слайдов и записью в тетради и заполнение таблицы

Физическое тело | Физическое явление |

3.Наблюдение физических опытов:

— движение машинки

— переливание воды из одного стакана в другой

— звук метронома, барабана

— освещение лампой

— электрический разряд

4. Закрепление материала (заполнение таблицы):

Физические явления | Примеры физических явлений |

Учитель прочитывает стихотворение, а учащиеся заполняют таблицу.

(учебник стр.13)или задачник 1.20 и 1.21

Ребята обмениваются тетрадями, и ведётся анализ.

5. Рефлексия

6. Домашнее задание:

п.1, №1.24,1.25,1.26

Дополнительно: подготовить сообщение на тему: (п2)

- 1.Как изменялось представление человека о вселенной

- 2.«Чудеса» современной техники

- 3.История часов

Электрические явления (стр. 1 из 7)

Министерство образования и высшей школы Республики Коми

Управление образования администрации МО «Городской округ Усинск»

Муниципальная средняя общеобразовательная школа 5

Реферат

по физике

на тему: «Электрические явления»

2008 г.

Оглавление

Введение

Основная часть

Заключение

Список использованной литератуы

Введение

Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движением и взаимодействием электрически зараженных тел или частиц, Взаимодействие электрических зарядов осуществляется с помощью электромагнитного поля ( в случае неподвижных электрических зарядов – электростатические поля). Движущиеся заряды (электрический ток) наряду с электрическим возбуждают и магнитное поле, т.е. порождают электромагнитное поле, посредством которого осуществляется электромагнитное взаимодействие(учение о магнетизме, т.о., является составной частью общего учения об электричестве). Электромагнитные явления описываются классической электродинамикой, в основе которой лежат уравнения Максвелла.

Законы классической теории электричества охватывают огромную совокупность электромагнитных процессов. Среди 4 типов взаимодействий ( электромагнитных, гравитационных, сильных и слабых), существовавших в природе, электромагнитные занимают первое место по широте и разнообразию проявлений. Это связано с тем, что все тела построены из электрически заряженных частиц противоположенных знаков, взаимодействие между которыми, с одной стороны, на много порядков интенсивнее гравитационных и слабых, а с другой – являются дальнодействующими в отличии от сильных взаимодействий, Строение атомных оболочек, сцепление атомов в молекулы (хим. Силы) и образование конденсированного вещества определяются электромагнитным взаимодействием.

Цель Реферата в том, чтобы показать , что человечество не мыслит своё существование на Земле без электричества.

Историческая справка. Простейшие электрические и магнитные явления известны ещё с глубокой древности. Были найдены минералы, притягивающие кусочки железа, а также обнаружено, что янтарь( от греческого электрон, отсюда термин электричества), потертый о шерсть, притягивает легкие предметы (электризация трением). Однако лишь в 1600 У. Гильберт впервые установил различия между электрическими и магнитными явлениями, Он открыл существование магнитных полюсов и неотделимость их друг от друга, а также установил, что земной шар – гигантский магнит.

В 17 – 1-й пол. 18 вв. проводились многочисленные опыты с наэлектризованными телами, были построены первые электростатические машины, основанные на электризации тернием, установлено существование электрических зарядов двух родов (Ш. Дюфе), обнаружена электропроводность металлов (англ. Ученый С. Грей). С изобретением первого конденсатора – лейденские банки (1745) – появилась возможность накапливать большие электрические заряды. В 1747-53 Б. Франклин изложил первую последовательную теорию электрических явлений, окончательно установил электрическую природу молнии и изобрел молниеотвод.

Во 2-й пол. 18 в. Началось количественное изучение электрических и магнитных явлений, Появились первые измерительные приборы – электроскопы различных конструкций, электрометры. Г. Кавендиш (1773) и Ш. Кулон (1785) экспериментально установили закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов ( работы Кавендиша были опубликованы лишь в 1879). Этот основой закон электростатики (Кулона закон) впервые позволил создать метод измерение электрических зарядов по силам взаимодействия между ними, Кулон установил также закон взаимодействия между полюсами длинных магнитов и ввёл понятие о магнитных зарядах, сосредоточенных на концах магнитов.

Следующий этап в развитии науки об электричестве связан с открытием в кон. 18 в. Л. Гальвани «животного электричества» и работами А. Вольты, который правильно истолковал опыты Гальвани присутствием в замкнутой цепи 2 разнородных металлов в жидкости и изобрел первый источник электрического тока – гальванический элемент(вольтов столб 1800), создающий непрерывный(постоянный) ток в течение длительного времени, В 1802 В.В. Петров, построив гальванический элемент значительно большей мощности, открыл электрическую дугу, исследовал её свойства и указал на возможность применения её для освещения, а также для плавления и сварки металлов. Г. Дэви электролизом водных растворов щелочей получил (1807) неизвестные ранее металлы – натрий и калий. Дж. П. Джоуль установил (1841), что количество теплоты, выделяемой в проводнике электрическим током, пропорциональна квадрату силы тока; этот закон был обоснован (1842) точными экспериментами Э. Х. Ленца (закон Джоуля – Ленца). Г.Ом установил (1826) количество зависимости электрического тока от напряжения в цепи. К. Ф. Гаусс сформулировал (1830) основную теорему электростатики (теорема Гаусса).

Наиболее фундаментальное открытие было сделано Х. Эрстедом в 1820; он обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку – явление, свидетельствовавшее о связи между электричеством и магнетизмом. Вслед за этим в том же году А. М. Ампер установил закон взаимодействия электрических токов(закон Ампера) Он показал также, что свойства постоянных магнитов могут быть объяснены на основе предположения о том, что в молекулах намагниченных тел циркулируют постоянные электрические токи(молекулярные токи). Т. О., согласно Амперу, все магнитные явления сводятся к взаимодействиям токов, магнитных же зарядов не существует. Со времени открытий Эрстеда и Ампера учение о магнетизме сделалось составной частью учений об электричестве

Со 2-й четв. 19 в. Началось быстрое проникновение электричества в технику. В 20-х гг. появились первые электромагниты. Одним из первых применений электричества был телеграфный аппарат, в 30 — 40-х гг. построены электродвигатели и генераторы тока, а в 40-х гг. – электрические осветительные устройства и т. д. Практическое применения электричества в дальнейшем всё более возрастало, что в свою очередь оказало существенное влияние на учение об электричестве.

В 30 – 40-х гг. 19 в. В развитие науки об электричестве внёс большой вклад М.

Фарадей- творец общего учения об электромагнитных явлениях, в в котором все электрические и магнитные явления рассматриваются с единой точки зрения. С помощью опытов он доказал, что действие электрических зарядов и токов не зависят от способа их получения [до Фарадея»обыкновенное» (полученное при электризации трением), атмосферное, «гальваническое», магнитное, термоэлектрическое, «животное» и др. виды электричества]. В 1831 Фарадей открыл индукцию электромагнитную – возбуждения электрического тока в контуре, находящемся в переменном магнитном поле. Это явление (наблюдавшееся в 1832 также Дж. Генри) составляет фундамент электротехники. В 1833-34 Фарадей установил законы электролиза; эти его работы положили начало электрохимии. В дальнейшем он, пытаясь найти взаимосвязь электрических и магнитных явлений с оптическими, открыл поляризацию диэлектриков (1837), явления парамагнетизма и диамагнетизма (1845), магнитное вращение плоскости поляризации света (1845) и др.

Фарадей впервые ввёл представление об электрических и магнитных полях. Он отрицал концепцию дальнодействия, сторонники которой считали, что тела непосредственно (через пустоту) на расстояние действуют друг на друга. Согласно идеям Фарадея, взаимодействия между зарядами и токами осуществляется посредством промежуточных агентов: заряды и токи создают в окружающем пространстве электрические или магнитные поля, с помощью которых взаимодействие передается от точки к точке (концепция близкодействия). В основе его представлений об электрических и магнитных полях лежало понятие силовых линий, которые он рассматривал, как механические образования в гипотетической среде – эфире, подобные растянутым упругим нитям или шнурам.

Идеи Фарадея о реальности электромагнитного поля не сразу получили признание, Первая математическая формулировка законов электромагнитной индукции была дана Ф Нейманом в 1845 на языке концепции дальнодействия. Им же были введены важные понятия коэффициентов само- и взаимодукции токов. Значение этих понятий полностью раскрылось позднее, когда У. Томсон ( лорд Кельвин) развил (1853) теории электрических колебаний в контуре, состоящем из конденсатора (электроёмкость) и катушки (индуктивность.

Большое значения для развития учения об электричестве имело создание новых приборов и методов электрических измерений, а также единая система электрических и магнитных единиц измерений,, созданная Гауссом и В. Вебером (система единиц гаусса). В 1846 Вебер указал на связь силы тока с плотностью электрических зарядов в проводнике и скоростью их упорядочного перемещения. Он установил также закон взаимодействия движущихся точечных зарядов, который содержал новую универсальную электродинамическую постоянную, представляющею собой отношение электростатических и электромагнитных единиц заряда и имеющею размерность скорости. При экспериментальном определении ( Вебер и Ф. Кольрауш, 1856) этой постоянной было получено значение, близкое к скорости света; это явилось определенным указанием на связь электромагнитных явлений с оптическими.

В 1861 – 73 учение об электричестве получило своё развитие и завершение в работах Дж. К. Максвелла. Опираясь на эмпирические законы электромагнитных явлений ,и введя гипотезу о порождение магнитного поля переменным электрическим полем, Максвелл сформулировал фундаментальные уравнения классической электродинамики, названные его именем. При этом он, подобно Фарадею, рассматривал электромагнитные явления как некоторую форму механических процессов в эфире. Главное новое следствие, вытекающее из этих уравнений,- существование электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света. Уравнения Максвелла легли в основу электромагнитной теории света. Решающее подтверждение теория Максвелла нашла в 1886-89, когда Г. Герц экспериментально установил существование электромагнитных волн. После его открытия были предприняты попытки установить связь с помощью электромагнитных волн, завершившиеся созданием радио, и начались интенсивные исследования в области радиотехники.