Механический двигатель

Использование: преобразование гравитационной энергии в механическую. Сущность изобретения: механический двигатель состоит из корпуса (не показан), механического преобразователя крутящего момента, который выполнен в виде двух перекрещивающихся осей: вертикальной, вставленной в вал узла отбора мощности, и горизонтальной с колесами, закрепленными на ее концах. Над колесами установлены инерционные грузы, жестко связанные с осями колес и кинематически, посредством жестких уравновешивающих рычагов, направляющими роликов приводного устройства, установленного на корпусе. 4 ил.

Изобретение относится к преобразованию гравитационной энергии в механическую.

Цель изобретения — повышение эффективности энергообеспечения и энергоотдачи, удешевление энергии в сравнении с показателями традиционной энергетики за счет создания новой технологии получения механической энергии. Цель достигается тем, что двигатель состоит из двух рычагов, на концах которых укреплены колеса. Другими концами рычаги соединены шарнирно на вертикальной оси. Над колесами на жесткой связи укреплены грузы. На фиг. 1 изображено рабочее колесо двигателя; на фиг.2 — двигатель с двумя приводами; на фиг.3 — двигатель с удлиненным уравновешивающим рычагом; на фиг.4 — вид А на фиг.2. Двигатель состоит из колес 1, над которыми на жесткой связи укреплены грузы 2. Колеса 1 насажены на рычаги 3, шарнирно закрепленные на вертикальной оси 4. На фиг.3 изображен вариант двигателя, так называемого «нечистого» движения. Груз 2 снабжен дополнительным уравновешивающим рычагом 5, соединенным с направляющим роликом 6, укрепленным с возможностью перемещения на горизонтальной плоскости, на некоторой высоте, например на потолке. Грузы 2 укреплены над колесами 1 под углом. Рычаги 3 (приводы) закреплены на вертикальной оси 4 диаметрально противоположно. Двигатель работает следующим образом. Под действием силы тяжести груза 2 сила N оказывает давление на опору — ось рабочего колеса-рычаг 3. Горизонтальная составляющая силы N — сила F, преодолевая силы трения и вес конструкции, двигает рычаг 3. Второй рычаг 3 подвергается такому же воздействию, и вокруг оси 4 возникает круговое движение обоих приводов. Расположенные эксцентрично под углом грузы 2, опрокидываясь назад, создают вращательные моменты ММеханический двигатель — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Механический двигатель

Cтраница 1

Механический двигатель вместе с электрическим генератором называют агрегатом. Гидроэлектрические п теплоэлектри-чсские станции имеют часто по нескольку агрегатов, работающих параллельно. [1]

Механический двигатель вращает ротор генератора. Превращение энергии основано на известном нам законе электромагнитной индукции. Вращение ротора происходит в магнитном поле, а на поверхности ротора уложена обмотка. В обмотке ротора возникает ЭДС. Если замкнуть обмотку через какое-нибудь сопротивление или накоротко, в ней появится ток. Возможно и другое решение задачи. [3]

Жидкостные механические двигатели ( с жидкими грузами) принципиально ничем не отличаются от описанных твердотельных. Разница состоит только в том, что вместо перемещающихся относительно колеса грузов используется жидкость, переливающаяся при его вращении так, чгобы ее центр тяжести перемещался в нужном направлении. [5]

Все механические двигатели, приводящие в движение электрические генераторы, а именно: паровые и гидравлические турбины, двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины, ветродвигатели-получили название первичных двигателей. Электрическими генераторами на современных электрических станциях являются трехфазные синхронные генераторы, так как вся современная электрификация базируется на использовании трехфазного тока. [6]

В качестве механических двигателей на тепловых станциях применяются паровые и газовые турбины и дизели. Однако дизели применяются на маломощных электростанциях, имеющих только местное значение, а газовые турбины еще не получили на электростанциях широкого распространения. [7]

В качестве механических двигателей используются паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и электрические. [9]

Для моделей

Судно с механическим двигателем, буксирующее суда с нефтегрузами, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами, при расхождении и обгоне, кроме огней, предписанных буксировщику, может показывать красный круговой огонь. [11]

Судно с механическим двигателем длиной менее 7 м, имеющее максимальную скорость не более 7 уз, может вместо перечисленных выше огней выставлять белый круговой огонь. Такое судно, если это практически возможно, выставляет также бортовые огни. [12]

Суда с механическим двигателем, идущие прямо или почти прямо навстречу друг другу, обязаны уклониться от своего курса вправо настолько, чтобы свободно разойтись, имея встречное судно с левого борта. [13]

Если каким-либо механическим двигателем сообщить ротору асинхронной машины скорость вращения большую, чем скорость вращения потока, машина перейдет в генераторный режим, будет выдавать в сеть активную энергию. [14]

На ветроэлектрической станции механический двигатель ( вет-роколесо) размещается на высокой опоре ( башне) с ветрона-правляющим устройством, благодаря чему ветроколесо ставится в наиболее благоприятные ветровые условия. [15]

Страницы: 1 2 3 4

НАИЛУЧШИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ – КОЛЕСО ОРФЕРИУСА

Для того чтобы начать обсуждать принцип работы известного колеса Орфериуса, необходимо понимать такие понятия, как: передача упругого импульса и процессы ударного взаимодействия, природу гравитации, центростремительные и центробежные силы, силы Архимеда. Иметь представление о неравновесном состоянии механической и динамической систем.

Иоганн Бесслер – изобретатель родом из Германии 1660 года рождения. Будучи ещё молодым, он получил отличные навыки в изготовлении часовых механизмов и был признан гением механики. Дата создания первого изобретения не известна, но мир увидел настоящее «самодвижущееся колесо» в 1712 году в городе Гера. Это было тонкое колесо в диаметре 3 фута (≈92 см) и толщиной 4 дюйма (≈10 см). Вращалось колесо с постоянной скоростью примерно 60 об/мин. на горизонтальной оси и даже поднимало вес в несколько фунтов. Эта первая известная выставка принесла Бесслеру много неприятностей и врагов, а не прибыль и репутацию. Виной того служила скрытая внутренняя конструкция устройства. Люди, не видя механизм, считали, что их обманывают и колесо крутиться не само. Некоторые предполагали, что вращение колеса происходит за счёт скрытой верёвки, другие думали, что внутри бегают животные или существует какая-то невидимая глазу пружина.

Но уже через год Бесслер преподносит на суд зрителей новое, ещё большее колесо – диаметром 5 футов (≈153 см) и 6 дюймов толщиной (≈15 см). Скорость составляла 50 об/мин., а поднимаемый вес увеличился до 40 фунтов (≈18 кг).

В 1715 году было сконструировано третье колесо, больше предыдущего. Новая машина имела диаметр 6 футов (≈183 см) и толщину 12 дюймов (≈31 см). Модель ускорялась до 42 об/мин. Но Бесслер также предпочёл скрыть внутренний механизм.

Самодвижущиеся колёса не давали покоя скептикам, которых становилось всё больше. Иоганн Бесслер, постоянно подвергающийся нападкам и критике со стороны врагов и прессы, был вынужден созвать комитет из профессоров и уважаемых граждан. 11 человек должны были проверить изобретение на наличие мошенничества. В декабре того же года был подписан сертификат, который подтверждал, что колесо являлось настоящим вечным двигателем, вращающимся в любом направлении, поднимающим 70 фунтов (≈32 кг) на высоту более 8-ми метров и требующего малого усилия для старта, но большого для его остановки.

По неизвестным причинам в конце того же года Бесслер меняет себе имя на Орфериус, объясняя это тем, что имя это появлялось во время выстраивания букв алфавита по кругу. Буквам старого имени b,e,s,s,l,e,r диаметрально противоположными являлись o,r,f,f,y,r,e. Возможно, это было символическим изображением работы его «самодвижущегося колеса» или имело теологическое значение.

В начале 1716 года было построено последнее, самое внушительное колесо на территории замка принца Карла в небольшой комнате, имеющей стены толщиной примерно 4 фута (≈122 см) и только одну входную дверь. Всё эти обстоятельства облегчали строгие условия тестирования изобретения и его охрану. Колесо выглядело, как огромный барабан диаметром 12 футов (≈366 см) и толщиной 12 дюймов (≈31 см). Изготовлено колесо было из лёгкого дерева и весило около 200 футов (≈91 кг). Торец барабана во избежание показа механизма закрывался тканью. Колесо располагалось на двух деревянных столбах в центре помещения, на достаточном расстоянии от всех стен. Поддерживала колесо, опирающаяся в столбы однодюймовая железная горизонтальная ось. На концах, которой были установлены маятники. Орфериус пояснил, что их цель сделать вращение колеса плавным, и ограничить скорость его движения. Сделав 2-3 оборота барабан начинал вращаться со скоростью 26 об/мин. Во время каждого оборота было слышно, как внутри колеса падали восемь грузов и стукались о его корпус на той стороне колеса, в направлении которой оно вращалось. Изобретение проверяли в работе 2 дня, перемещая при этом в разные места комнаты. После было решено оставить его в работе на 14 дней в опечатанной комнате и приставленной к ней охраной. По истечению срока проверяющая комиссия обнаружила, что колесо продолжает вращаться с той же постоянной скоростью. Машину остановили, проверили и опять запустили. Через 40 дней колесо находилось в том же рабочем состоянии и вращалось те же 26 об/мин. Спустя день после окончания проверки Орфериус разобрал колесо.

Некоторые из участников комиссии, после завершения тестирования, писали письма, в которых описывали колесо, как элементарное и выдающееся изобретение. И приводили описания внешних частей конструкции, так как внутренности так не были увидены. Описывали, как к оси присоединяли Архимедов винт, для того чтобы поднять воду и что скорость колеса сокращалась до 20 об/мин. Остановить движение барабана было возможно при помощи двух рук. А если были попытки остановить колесо мгновенно, то оно поднимало человека над землёй.

Многие хотели купить секрет изобретения, но единственным человеком, кроме самого Орфериуса, кто видел изнутри загадочную конструкцию, был принц Карл. В записях он отмечал, что механизм очень прост и любой плотник может изготовить такой же. Секрет принципа работы механизма состоял в том, что грузы на одной стороне колеса находились дальше от оси, чем грузы на другой и упирались в небольшие выступы, мешающие возвращаться им в изначальное положение после прохождения верхней точки. Устройство внутри машины отвечает законам механического вечного движения в природе. Вследствие этого, приведённые в движение смещённые грузы создают и увеличивают силу за счёт собственного колебания. Вращение должно продолжаться до тех пор, пока грузы будут находиться в данной позиции. В отличие от часов, пружин и других устройств данный механизм будет работать вечно, так как никогда не найдёт точку равновесия.

О возможном жульничестве можно сказать следующее:

— Предполагалось, что в полой оси скрывался приводной ремень, что было не обоснованно, так как во время тестирования опору колеса перемещали по комнате;

— Считали, что внутри устройства бегает человек или животное, но первые колёса были слишком малы, для того чтобы поместить в себя кого-либо;

— Возможно, использовалась скрытая пружина, но принц Карл не обнаружил наличие данного механизма. Да и ни какой пружинный привод не мог разогнать колесо до такой постоянной скорости.

Итак, основной принцип работы «Самодвижущегося колеса» — это колебание грузов, т.е. особый режим работы, который сочетает центробежные, центростремительные и гравитационные силы.

Основные известные на сегодняшний день характеристики колёс Орфериуса:

— Колеса были изготовлены из дерева;

— Конструкции колес позволяли им вращаться в обоих направлениях;

— Работа совершалась за счёт колебания грузов, обеспечивающих неравновесное состояние;

— Колёса двигались плавно, их максимальную скорость ограничивали два противоположные маятника;

— Соотношение между естественной скоростью вращения колеса и их размерами имело значение;

— Механизмы приводились в движение за счёт минимального толчка;

— 2-3-х оборотов колёсам было достаточно для достижения ими максимальной скорости;

— При вращении колёс слышалось падение восьми мягко ударяющихся грузов о корпус на опускающуюся сторону и никаких посторонних звуков;

— Если механизм набирал слишком большую скорость, то мощность уменьшалась – это требовало регулятора скорости;

— В устройстве механизма были небольшие выступы для остановки колеблющихся грузов на поднимающейся стороне колеса, которые предотвращали их естественный поворот, и играющие важную роль после прохождения грузами своей верхней точки.

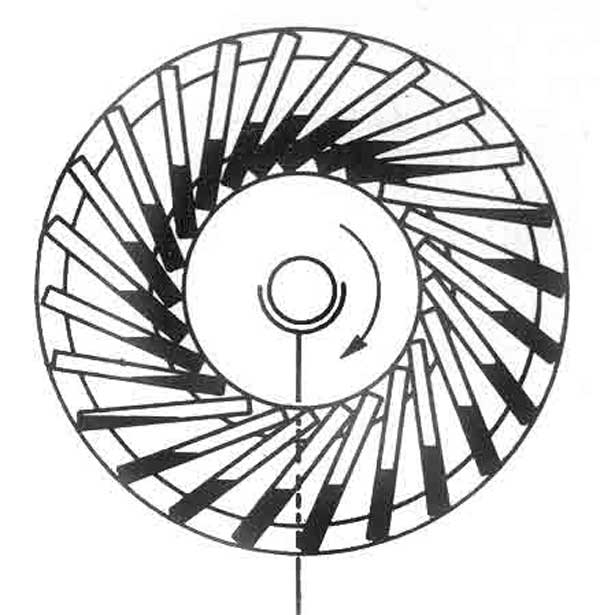

Так как оригинал изобретения Орфериуса не сохранился до наших дней, существуют предположительные схемы «Самодвижущегося колеса» (рис.1).

Рисунок 1

На рисунке 1 не изображены маятники, контролирующие скорость вращения. Возможно, что в I и II квадрантах каждый из восьми грузов опирался на край колеса. При увеличении скорости центробежная сила в IV квадранте мешала грузам занимать необходимую позицию, поэтому необходим регулятор скорости. Так же оси грузов могли быть гибкими, т.е. изготовленными из деревянной тонкой и упругой доски. Это объясняет работу механизма во время прохождения IV квадранта, что является важным моментом для поддержания постоянного неравновесия в системе. Но это — схема конструкции, противоречащая ранее высказанным описаниям очевидцев. Дело в том, что речь шла о 8-ми грузах, падающих на сторону колеса, в направлении которой оно вращалось, поэтому приведённый чертёж не соответствует оригиналу, так как смещение грузов происходит в поднимающейся части механизма, а не в опускающейся, как указывалось ранее.

Рисунок 2

На рисунке 2 представлена сегодняшняя действующая копия колеса с регулируемыми параметрами. В основе конструкции модели лежала идея обычных «П» — образных качелей, у которых имеются фиксирующие ползунки для крепления осей маятников, способных фиксироваться и передвигаться в необходимом положении. Сами «качели» соединялись ободом от колеса обычного велосипеда.

Рисунок 3

На рисунке 3 представлена репликация колеса Орфериуса.

Рисунок 4

В конструкции оригинального колеса так и осталось много не разгаданных вопросов. В частности длина самих маятников и расстояние от края колеса, на котором они были расположены, массу грузов и точный диаметр колеса.

Как сделать вечный двигатель своими руками? :: SYL.ru

Возможно ли создание вечного двигателя? Какая сила будет при этом работать? Возможно ли вообще создание источника энергии, который бы не использовал обычные энергоносители? Эти вопросы были актуальны во все времена.

Что такое вечный двигатель?

Прежде чем мы перейдем к обсуждению вопроса о том, как сделать вечный двигатель своими руками, надо сначала определить, что означает этот термин. Итак, что такое вечный двигатель, и почему никому до сих пор это чудо техники сделать не удалось?

На протяжении тысяч лет человек пытался изобрести вечный двигатель. Это должен быть механизм, который использовал бы энергию, не задействуя обычные энергоносители. При этом они должны вырабатывать энергии больше, чем потреблять. Иными словами, это должны быть такие энергетические устройства, у которых КПД больше 100%.

Виды вечных двигателей

Все вечные двигатели условно делятся на две группы: физические и естественные. Первые – это механические устройства, вторые – приборы, которые проектируются на основе небесной механики.

Требования к вечным двигателям

Так как такие устройства должны работать постоянно, то и требования к ним должны предъявляться особые:

- полное сохранение движения;

- идеальная прочность деталей;

- обладание исключительной износостойкостью.

Вечный двигатель с научной точки зрения

Что говорит по этому поводу наука? Она не отрицает возможность создания такого двигателя, который будет работать на принципе использования энергии совокупного гравитационного поля. Она же – энергия вакуума или эфира. В чем должен заключаться принцип работы такого двигателя? В том, что это должна быть машина, в которой непрерывно действует сила, вызывающая движение без участия внешнего влияния.

Гравитационный вечный двигатель

Вся наша Вселенная равномерно заполнена звездными скоплениями, именуемыми галактиками. Они находятся при этом во взаимном силовом равновесии, которое стремится к покою. Если понизить плотность какого-нибудь участка звездного пространства, уменьшив количество вещества, которое в ней содержится, то вся Вселенная обязательно придет в движение, стараясь выровнять среднюю плотность до уровня остальной. В разреженную полость устремятся массы, выравнивая плотность системы.

При увеличении количества вещества будет иметь место разлет масс из рассматриваемой области. Но когда-нибудь общая плотность все равно будет одинакова. И не суть важно, понизится плотность данной области или повысится, важно, что тела придут в движение, сравняв среднюю плотность до уровня плотности остальной Вселенной.

Если же на микродолю замедлится динамика разлета наблюдаемой части Вселенной, а энергию от этого процесса использовать, мы и получим нужный эффект бесплатного вечного источника энергии. А двигатель, запитанный от него, станет вечным, так как нельзя будет зафиксировать потребления самой энергии, пользуясь физическими концепциями. Внутрисистемный наблюдатель не сможет уловить логическую связь между разлетами части Вселенной и потреблением энергии конкретным двигателем.

Очевидней будет картина для наблюдателя извне: наличие источника энергии, измененная динамикой область и само потребление энергии конкретным устройством. Но это все иллюзорно и нематериально. Попробуем построить вечный двигатель своими руками.

Магнитно-гравитационный вечный двигатель

Магнитный вечный двигатель своими руками можно сделать на основании современного постоянного магнита. Принцип работы заключается в попеременном перемещении вокруг основного статорного магнита вспомогательных, а также грузов. При этом магниты взаимодействуют силовыми полями, а грузы то приближаются к оси вращения мотора в зоне действия одного полюса, то отталкиваются в зоне действия другого полюса от центра вращения.

При этом смещается вправо центр масс конструкции, позволяя двигателю работать вечно. Иными словами, принцип функционирования заключается в том, что сила гравитации и силы взаимодействия постоянных магнитов создают устойчивое вращение магнитного ротора вокруг основного неподвижного магнита.

Для такого устройства нужны магниты и сделанные на станке определенных параметров грузы. Но можно сделать простой вечный двигатель своими руками, не прибегая к сложным механизмам.

Самый простой вариант

Такая конструкция состоит из простых материалов:

- обычной пластиковой бутылки;

- тонких трубок;

- кусков древесины.

В нижнюю часть разрезанной горизонтально пластиковой бутылки вставляется деревянная перегородка, оборудованная отверстием с затычкой и с волокнами, идущими в вертикальном направлении снизу вверх. Далее устанавливается тонкая трубка, идущая снизу бутылки вверх через перегородку. Пустоты между деревом и трубкой, бутылкой и деревом уплотняются для невозможности прохода воздуха.

Через открытую затычку в нижнюю часть бутылки наливается такое количество легко испаряющей жидкости (бензина, фреона), чтобы в ней находился нижний срез трубки, а уровень жидкости не доставал до дерева. При этом сохраняется воздушная прослойка между жидкостью и деревом. После закрытия отверстия затычкой наливают на дерево сверху немного той самой жидкости, после чего верхняя часть бутылки плотно стыкуется с нижней. Всю эту конструкцию ставят в теплое место. Через определенное время сверху из трубки жидкость начнет капать.

Принцип работы такого своеобразного вечного двигателя прост. Когда через капилляры дерева проходит жидкость сверху вниз, тогда получается, что прослойка воздуха, находящаяся под деревом, оказывается окруженной жидкостью со всех сторон. Тепло воздействует на жидкость, она испаряется в оба направления в воздушную прослойку. Но под действием силы гравитации чуть больше испарений стремится вниз, способствуя перетеканию жидкости через воздушную прослойку.

Когда под деревом поднимается уровень жидкости, растет давление воздуха, жидкость выталкивается через трубку в верхний отсек. И снова, просачиваясь капиллярами, испаряясь, проходя воздушную прослойку, превращается в конденсат. Получается, что в такой установке жидкость совершает круговорот. Установленное под падающие из трубки капли колесо будет вращаться. Энергия для такого двигателя – гравитационное поле Земли.

Водяной вечный двигатель

Каждый может сделать вечный двигатель своими руками. Водяной – особенно. Для этого понадобится насос, не требующий энергии для своей работы, и две емкости: большая и меньшая. Пусть большая емкость будет на три четверти заполнена водой, а меньшая – пуста. Устройство насоса довольно простое.

Вам не составит большого труда сделать такой вечный двигатель своими руками, фото подтверждает его простоту. Это обычная колба с нижним обратным клапаном и Г-образной тонкой трубкой, вставленной в отверстие пробки колбы. Помещенный в емкость такой своеобразный насос будет перекачивать воду из одной емкости в другую. При этом работает только атмосферное давление.

Настольный вечный двигатель

Если водяной вечный двигатель работает при помощи атмосферного давления, то вечный двигатель настольный – при помощи энергии батареек и аккумуляторов. Такие устройства являются, скорее, предметами дизайна помещений.

Их обычно располагают на письменных столах или на сервантах. Это подарочный предмет.

Механический вечный двигатель

Вообще же, идеальный вариант вечного двигателя – механический. Основное предназначение такого механизма – помощь человеку в работе в грандиозных масштабах.

Механический вечный двигатель своими руками пытались построить многие древние мастера. Имелись даже конструктивные проекты, которые должны были работать по принципу разницы удельного веса ртути и воды.

В средние века все чертежи машин держали в секрете. Неизвестно, на какие блага они могут быть использованы: для облегчения работы или для приобретения власти.

Гидравлические вечные двигатели

Важнейшим открытием человечества стало колесо. За прошедшие тысячелетия оно видоизменялось от сухопутного до водного. Самые значимые машины прошлого времени — насосы, пилы, мельницы — в сопряжении с мускульной силой животных и человека были основным источником движущейся силы колеса.

Водяное колесо, отличаясь своей простотой, имеет и отрицательные стороны: недостаточное количество воды в разное время года. Поэтому возникли идеи работы водяного колеса в замкнутом цикле. Это сделало бы его независимым при широком временном использовании. Такая задумка имела одну существенную проблему при доставке воды в обратном направлении к лотку, который питает лопатки насоса, поэтому гидравлическим вечным двигателем занимались многие ученые того времени: Архимед, Галилей, Герона Александрийский, Ньютон и др. В средние века появились и конкретные машины, претендующие на название вечных двигателей. Создавалось много оригинальных трудов. Рассмотрим один из них.

Необычный и сложный по тем временам гидравлический вечный двигатель своими руками соорудил поляк Станислав Саульский.

Главные части этого механизма – это колесо и водяной насос. При плавном опускании груза ушат поднимается вверх. При этом должен подниматься и насосный клапан: вода поступает в сосуд. Затем вода, попадая в круглый резервуар, открывает в нем заслонку и выливается в ушат через кран. При этом под тяжестью воды ушат опускается, и в определенный момент с помощью прикрепленной с одной стороны к нему веревки он, наклоняясь, опорожняется. Поднимаясь наверх, пустой ушат снова опускается, и весь процесс заново повторяется. При этом само колесо совершает лишь колебательные движения.

Все существующие ныне механизмы, машины, устройства и т.п. делятся на вечные двигатели первого и второго рода. Двигатели первого рода – машины, работающие без извлечения энергии из окружающей среды. Их невозможно построить, так как сам принцип их функционирования – нарушение первого начала термодинамики.

Двигатели второго рода – машины, уменьшающие тепловую энергию резервуара и полностью превращающие ее в работу без изменений в окружающей среде. Их применение нарушило бы второе начало термодинамики.

Хотя за прошедшие века были изобретены тысячи всевозможных вариантов рассматриваемого прибора, остается вопрос о том, как сделать вечный двигатель. И все же надо понимать, что такой механизм должен полностью находится в изоляции от внешней энергии. И еще. Всякая вечная работа любой конструкции осуществляется при направлении этой работы в одну сторону.

Это позволяет избежать затрат на возвращение в исходное положение. И последнее. Ничего вечного на этом свете не бывает. И все эти так называемые вечные двигатели, работающие и на энергии земного притяжения, и на энергиях воды и воздуха, и на энергии постоянных магнитов, не будут функционировать постоянно. Всему приходит конец.

Основные модели вечного двигателя — Альтернативный взгляд Salik.biz

На данный момент, согласно историческим источникам, известно, что идея об устройстве, которое могло бы приводить в движение машины, не используя ни мускульную силу людей и животных, ни силу ветра и падающей воды, возникла впервые в Индии в XII веке.

Однако, практический интерес к ней проявился в средневековых городах Европы в XIII веке. Это не было случайностью, так как универсальный двигатель с такими качествами был бы очень полезен средневековому ремесленнику. Он мог бы приводить в движение кузнечные меха, подававшие воздух в горны и печи, водяные насосы, крутить мельницы, поднимать грузы на стройках.

— Salik.bizСоздание такого двигателя позволило бы сделать существенный шаг и в энергетике, и в развитии производительных сил в целом. Средневековая наука не была готова к тому, чтобы хоть как-то помочь этим поискам потому, что люди, мечтавшие создать универсальный двигатель, опирались, прежде всего, на то вечное движение, которое они видели в окружающей природе: движение солнца, луны и планет, морские приливы и отливы, течение рек. Такое вечное движение называлось «perpetuum mobile naturae» – естественное, природное вечное движение, как они считали.

Существование такого природного вечного движения с их точки зрения неопровержимо свидетельствовало о возможности создания и искусственного вечного движения – «perpetuum mobile artificae». Надо было только найти способ перенести существующие в природе явления на искусственно созданные машины. Представление о вечном двигателе со временем существенно менялось в соответствии с развитием науки, в частности физики, и задачами, которые возникали перед энергетикой.

На данный момент вопрос о создании вечного двигателя остается открытым и постройка подобного устройства, как показывает современная наука и техника, практически невозможна. Но, как иногда бывает, то, что невозможно сейчас, становится реальностью завтра. Вполне возможно, что такое завтра может наступить и для идеи о вечном двигателе. Пока что все попытки их построения оканчивались неудачами.

Однако, вероятно стоит рассмотреть самые известные попытки построения вечного двигателя и раскрыть причины неудач их авторов.

Вечные двигатели обычно конструировали на основе использования следующих приёмов или их комбинаций:

– подъём воды с помощью архимедова винта;

Рекламное видео:– подъём воды с помощью капилляров;

– использование колеса с неуравновешивающимися грузами;

– природные магниты;

– электромагнетизм;

– пар или сжатый воздух.

Колесо Бхаскары

Автор идеи: Индийский математик и астроном Бхаскара (1114-1185).

Идея проекта: Самая древняя модель, упоминается в рукописи XII века Бхаскары. Колесо, с прикрепленными к нему по периметру трубками, наполовину заполненными ртутью. Считалось, что за счет перетекания жидкости, колесо будет само по себе вращаться бесконечно. Принцип действия этого первого механического перпетуум мобиле был основан на различии моментов сил тяжести, создаваемых жидкостью, перемещавшейся в сосудах, помещенных на окружности колеса. При легком вращении ртуть начинает двигаться по направлению, тем самым приводя колесо в состояние дисбаланса. Пытаясь достичь покоя, колесо будет находиться в постоянном движении.

Причина неработоспособности: Бхаскара позаимствовал дизайн своего вечного двигателя у знаменитого круга вечного возвращения и никогда не пытался построить описанное им устройство. Возможно, он даже не задумывался, насколько реальна его конструкция, — для Бхаскары это была всего лишь удобная математическая абстракция. Попытка создать вечный двигатель была безуспешной, т.к. сумма моментов силы тяжести равна нулю. Для запуска колеса необходимо приложить силу, но колесо не будет вращаться вечно.

Колесо с перекатывающимися шарами

Идея проекта: Колесо с перекатывающимися в нем тяжелыми шариками. При любом положении колеса грузы на правой его стороне будут находиться дальше от центра, чем грузы на левой половине. Поэтому правая половина должна всегда перетягивать левую и заставлять колесо вращаться. Значит, колесо должно вращаться вечно.

Причина неработоспособности: Хотя грузы на правой стороне всегда дальше от центра, чем грузы на левой стороне, число этих грузов меньше ровно настолько, чтобы сумма сил тяжестей грузов, умноженных на проекцию радиусов, перпендикулярную к направлению силы тяжести, справа и слева были равны (FiLi = FjLj).

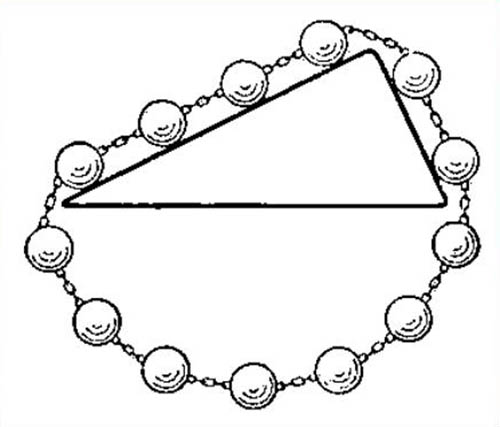

Цепочка шаров на треугольной призме

Автор идеи: Фламандский математик, механик и инженер Симон Стевин (1548-1620).

Идея проекта: Через трехгранную призму перекинута цепь из 14 одинаковых шаров. Слева четыре шара, справа — два. Остальные восемь шаров уравновешивают друг друга. Следовательно, цепь придет в вечное движение против часовой стрелки.

Причина неработоспособности: Грузы приводит в движение только составляющая силы тяжести, параллельная наклонной поверхности. На более длинной поверхности больше грузов, но и угол наклона поверхности пропорционально меньше. Поэтому сила тяжести грузов справа, умноженная на синус угла, равна силе тяжести грузов слева, умноженной на синус другого угла.

«Птичка Хоттабыча»

Идея проекта: Тонкая стеклянная колбочка с горизонтальной осью посередине впаяна в небольшую емкость. Свободным концом колбочка почти касается ее дна. В нижнюю часть игрушки налито немного эфира, а верхняя, пустая, обклеена снаружи тонким слоем ваты. Перед игрушкой ставят стаканчик с водой и наклоняют ее, заставляя «попить». Птичка начинает два-три раза в минуту наклоняться и окунать головку в стаканчик. Раз за разом, непрерывно, днем и ночью кланяется птичка, пока в стаканчике не кончится вода.

Причина неработоспособности: Голова и клюв птички покрыты ватой. Когда птичка «пьет воду», вата пропитывается водой. При испарении воды температура головы птички снижается. В нижнюю часть туловища птички налит эфир, над которым находятся пары эфира (воздух откачан). При охлаждении головы птички давление паров в верхней части снижается. Но давление в нижней части остается тем же. Избыточное давление паров эфира в нижней части поднимает жидкий эфир по трубочке вверх, голова птички тяжелеет и наклоняется к стакану.

Как только жидкий эфир дотечет до конца трубочки, пары теплого эфира из нижней части попадут в верхнюю, давление паров сравняется и жидкий эфир потечет вниз, а птичка снова поднимет клюв, при этом захватив воду из стакана. Испарение воды начинается снова, голова охлаждается и всё повторяется. Если бы вода не испарялась, то птичка бы и не двигалась. Для испарения из окружающего пространства потребляется энергия (сосредоточенная в воде и окружающем воздухе).

Вечный двигатель должен работать без затраты внешней энергии. Поэтому птичка Хоттабыча в действительности не является вечным двигателем.

Цепочка поплавков

Идея проекта: Высокая башня наполнена водой. Через шкивы, установленные вверху и внизу башни, перекинут канат с 14 полыми кубическими ящиками со стороной 1 метр. Ящики, находящиеся в воде, под действием силы Архимеда, направленной вверх, должны последовательно всплывать на поверхность жидкости, увлекая за собой всю цепь, а находящиеся слева ящики спускаются вниз под действием силы тяжести. Таким образом, ящики попадают попеременно из воздуха в жидкость и наоборот.

Причина неработоспособности: Ящики, входящие в жидкость, встречают весьма сильное противодействие со стороны жидкости, причем работа на проталкивание их в жидкость не меньше работы, совершаемой силой Архимеда при всплывании ящиков на поверхность. Давление водяного столба на самый нижний бак будет компенсировать выталкивающую силу.

Архимедов винт и водяное колесо

Идея проекта: Архимедов винт, вращаясь, поднимает воду в верхний бак, откуда она вытекает из лотка струей, попадающей на лопатки водяного колеса. Водяное колесо вращает точильный камень и одновременно двигает, с помощью ряда зубчатых колес, тот самый Архимедов винт, который поднимает воду в верхний бак. Винт поворачивает колесо, а колесо — винт! Этот проект, изобретенный еще в 1575 году итальянским механиком Страдою Старшим, затем повторялся в многочисленных вариациях.

Причина неработоспособности: Большая часть проектов вечных двигателей действительно могла бы работать, если бы не существование силы трения. Если это двигатель — должны быть и движущиеся части, значит, недостаточно двигателю вращать самого себя: нужно вырабатывать еще и избыточную энергию для преодоления силы трения, которую никак не уберешь.

Магнит и желоба

Автор идеи: Проект этого магнитного perpetuum mobile описал в XVII веке английский епископ Джон Вилкенс.

Идея проекта: Сильный магнит помещается на подставке. К ней прислонены два наклонных желоба, один под другим, причем верхний желоб имеет небольшое отверстие в своей верхней части, а нижний на конце изогнут. Если, рассуждал изобретатель, на верхний желоб положить небольшой железный шарик B, то вследствие притяжения магнитом A шарик покатится вверх; однако, дойдя до отверстия, он провалится в нижний желоб N, покатится по нему вниз, взбежит по закруглению D этого желоба и попадет на верхний желоб M; отсюда, притягиваемый магнитом, он снова покатится вверх, снова провалится через отверстие, вновь покатится вниз и опять очутится на верхнем желобе, чтобы снова начать движение сначала. Таким образом, шарик безостановочно будет бегать взад и вперед, осуществляя “вечное движение”.

Причина неработоспособности: Изобретатель думал, что шарик, скатившись по желобу N до его нижнего конца, будет еще обладать скоростью, достаточной для поднятия его вверх по закруглению D. Так было бы, если бы шарик катился под действием одной лишь силы тяжести: тогда бы он катился ускоренно. Но наш шарик находится под действием двух сил: тяжести и магнитно притяжения. Последнее по предположению настолько значительно, что может заставить шарик подняться от положения B до C. Поэтому по желобу N шарик будет скатываться не ускоренно, а замедленно, и если даже достигнет нижнего конца, то, во всяком случае, не накопит скорости, необходимой для поднятия по закруглению D.

«Вечный водопровод»

Идея проекта: Давление воды в большом баке должно постоянно выжимать воду по трубе в верхнюю емкость.

Причина неработоспособности: Автор проекта не понимал, что гидростатический парадокс в том и состоит, что уровень воды в трубе всегда остается таким же, как в баке.

Автоматический подзавод часов

Идея проекта: Основа устройства — ртутный барометр крупных размеров: чаша с ртутью, подвешенная в раме, и опрокинутая над ней горлышком вниз большая колба с ртутью. Сосуды укреплены подвижно один относительно другого; при увеличении атмосферного давления колба опускается и чаша поднимается, при уменьшении же давления — наоборот. Оба движения заставляют вращаться небольшое зубчатое колесо всегда в одну сторону и через систему зубчатых колес поднимают гири часов.

Причина неработоспособности: Необходимая для работы часов энергия «черпается» из окружающей среды. По сути это мало чем отличается от ветряного двигателя — разве что исключительно малой мощностью.

Масло, поднимающееся по фитилям

Идея проекта: Жидкость, налитая в нижний сосуд, поднимается фитилями в верхний сосуд, имеющий желоб для стока жидкости. По стоку жидкость падает на лопатки колеса, приводя его во вращение. Далее стекшее вниз масло снова поднимается по фитилям до верхнего сосуда. Таким образом, струя масла, стекающая по желобу на колесо, ни на секунду не прерывается, и колесо вечно должно находиться в движении.

Причина неработоспособности: С верхней, загнутой части фитиля жидкость стекать вниз не будет. Капиллярное притяжение, преодолев силу тяжести, подняло жидкость вверх по фитилю — но ведь та же причина удерживает жидкость в порах намокшего фитиля, не давая ей капать с него.

Колесо с откидывающимися грузами

Идея проекта: Идея основана на применении колеса с неуравновешенными грузами. К краям колеса прикреплены откидные палочки с грузами на концах. При всяком положении колеса грузы на правой стороне будут откинуты дальше от центра, нежели на левой; эта половина, следовательно, должна перетягивать левую и тем самым заставлять колесо вращаться. Значит, колесо будет вращаться вечно, по крайней мере, до тех пор, пока не перетрется ось.

Причина неработоспособности: Грузы на правой стороне всегда дальше от центра, однако, неизбежно такое положение колеса, при котором число этих грузов меньше, чем на левой. Тогда система уравновешивается — следовательно, колесо не будет вращаться, а, сделав несколько качаний, остановится.

Установка инженера Потапова

Идея проекта: Гидродинамическая тепловая установка Потапова с КПД, превышающим 400%. Электродвигатель (ЭД) приводит в движение насос (НС), заставляющий циркулировать воду по контуру (показано стрелками). Контур содержит цилиндрическую колонку (ОК) и батарею отопления (БТ). Окончание трубы 3 можно подключить к колонке (ОК) двумя способами: 1) к центру колонки; 2) по касательной к окружности, образующей стенку цилиндрической колонки. При подключении по способу 1 количество тепла, отдаваемое воде, равно (с учетом потерь) количеству тепла, излучаемому батареей (БТ) в окружающее пространство. Но как только происходит подключение трубы по способу 2, количество излучаемого батареей (БТ) тепла увеличивается в 4 раза! Измерения, проведенные нашими и зарубежными специалистами, показали, что при подводе 1 кВт к электродвигателю (ЭД) батарея (БТ) дает столько тепла, сколько должно было бы получаться при затрате 4 кВт. При подключении трубы по способу 2 вода в колонке (ОК) получает вращательное движение, и именно этот процесс приводит к увеличению количества отдаваемого батареей (БТ) тепла.

Причина неработоспособности: Описанная установка действительно была собрана в НПО «Энергия» и, по утверждению авторов, работала. Изобретатели не ставили под сомнение правильность закона сохранения энергии, но утверждали, что двигатель черпает энергию из «физического вакуума». Что невозможно, т. к. физический вакуум имеет самый низкий из возможных уровней энергии и черпать из него энергию нельзя.

Наиболее вероятным представляется более прозаическое объяснение: имеет место неравномерный нагрев жидкости по сечению трубы и из-за этого возникают ошибки в измерении температуры. Не исключено также, что энергия помимо воли изобретателей «закачивается» в установку из электрической цепи.

Соединения динамо-машины с электромотором

Идея проекта: Шкивы электромотора и динамо-машины соединены приводным ремнем, а провода от динамо подвести к мотору. Если динамо-машине дать первоначальный импульс, то порожденный ею ток, поступая в мотор, приведет его в движение; энергия же движения мотора будет передаваться ремнем шкиву динамо-машины и приведет ее в движение. Таким образом, – полагают, изобретатели, – машины станут двигать одна другую, и движение это никогда не прекратиться, пока обе машины не износятся.

Причина неработоспособности: Даже если бы каждая из соединенных машин обладала стопроцентным коэффициентом полезного действия, мы могли бы заставить их указанным образом безостановочно двигаться только при полном отсутствии трения. Соединение названных машин (их “агрегат”, выражаясь языком инженеров) представляет собою в сущности одну машину, которая сама себя приводит в движение. При отсутствии трения агрегат, как и любой шкив, двигался бы вечно, но пользы от такого движения нельзя было бы извлечь никакой: стоило бы заставить “двигатель” совершать внешнюю работу, и он немедленно остановился бы. Перед нами было бы вечное движение, но не вечный двигатель. При наличие же трения агрегат не двигался бы вовсе.

Основанный на архимедовом винте

Идея проекта: деталь LM представляет собой деревянный цилиндр, в котором вырезан спиральный желоб. В устройстве этот цилиндр закрывается жестяными пластинами AB. Три водяных колеса отмечены буквами H, I, K, а расположенный внизу резервуар с водой – буквами CD. При вращении цилиндра вся вода, которая поднимается им из резервуара вверх, будет поступать в сосуд E, а из этого сосуда выливаться на колесо H и, следовательно, вращать колесо и весь винт в целом. Если же для вращения винта количество воды, падающее на колесо H, окажется недостаточным, тогда можно будет использовать воду, стекающую с этого колеса в сосуд F и попадающую далее на колесо I. В результате этого сила действия воды удвоится. Если же и этого окажется недостаточно, тогда вода, поступающая на второе колесо I, может быть направлена в сосуд G и на третье колесо K. Этот каскад можно продолжить, установив такое количество дополнительных колес, какое позволяют размеры всего устройства.

Причина неработоспособности: Устройство не будет работать по двум причинам. Во-первых, вода, которая подымается наверх, не образует сколько-нибудь значительного потока, устремляющего затем вниз. Во-вторых, этот поток, даже в виде каскада, не способен вращать винт.

Основаннный на законе Архимеда

Идея проекта: Часть деревянного барабана, укрепленного на оси, все время погружена в воду. Если справедлив закон Архимеда, то погруженная в воду часть должна всплывать и, коль скоро выталкивающая сила больше силы трения на оси барабана, вращение никогда не прекратиться…

Причина неработоспособности: Барабан не сдвинется с места. Направление действующих сил будут всегда по перпендикуляру к поверхности барабана, т. е. по радиусу к оси. Из повседневного опыта каждый знает, что невозможно заставить колесо вращаться, прикладывая усилия вдоль радиуса колеса. Чтобы вызвать вращение, надо проложить усилие перпендикулярно к радиусу, т. е. по касательной к окружности колеса. Теперь уже нетрудно понять, почему и в этом случае закончиться неудачей попытка осуществить “вечное” движение.

Основанный на притягивание магнитов

Идея проекта: Стальной шар C постоянно притягивается к магниту B, который расположен так, что под его влиянием вращается колесо со щелями на ободе. (см. рис.) Пока шар движется, вращается и колесо.

Причина неработоспособности: сила тяжести и магнитное притяжение уравновешивают друг друга.

Радиевые часы

Эти “радиевые часы” были продемонстрированы публике в 1903 году Джоном Уильямом Стреттом (лорд Рэлей). Через год он получил Нобелевскую премию по физике.

Идея проекта: Небольшое количество соли радия помещено в стеклянной трубке (A), которая снаружи покрыта проводящим материалом. В конце трубки имеется латунный колпачок, с которого висят пара золотых лепестков. Все это находится в стеклянной колбочке, из которой выкачан воздух. Внутренняя поверхность колбочки покрыта проводящей фольгой (B), которая заземлена через проводом ©.

Отрицательные электроны (бета-лучи), которые излучает радий, проходят через стекло, оставляя центральную часть положительно заряженной. В результате золотые лепестки, отталкиваясь друг от друга, расходятся. Когда они коснутся фольги, произойдет разряд, лепестки опускаются и цикл начинается снова. Период полураспада радия 1620 лет. Поэтому такие часы могут работать многие и многие столетия без видимых изменении.

В свое время радиевые часы были настоящим перпетуум-мобиле, так как природа ядерной энергии не была известна, и было непонятно, откуда берется энергия. С развитием науки стало ясно, что закон сохранения энергии все равно торжествует, и ядерная энергия также подчиняется этому закону, как все другие формы энергии.

Причина неработоспособности: Мощность этого двигателя, совершаемая им в секунду, так ничтожна, что никакой механизм не может приводиться в действие. Чтобы достичь сколько-нибудь осязательных результатов, необходимо располагать гораздо большим запасом радия. Если вспомним, что радий – чрезвычайно редкий и дорогой элемент, то согласимся, что даровой двигатель подобного рода оказался бы чересчур разорительным.

Использованы материалы elementy.ru

|

Античная механика и перпетуум мобиле. | Алхимия и перпетуум мобиле | Более современные вечные двигатели. | Вечный двигатель второго рода. | Возвращение к проблеме вечного движения в космическом веке. | Гидравлические вечные двигатели. | Закон сохранения и превращения энергии. | Механические вечные двигатели. | Мнимые перпетуум мобиле. | Мошенничество с изобретением Орфиреуса | Наиболее ранние сведения о вечных двигателях. | На пути к определению понятий работы и энергии. | Научная фантастика и перпетуум мобиле. | Опыты с магнетизмом. | Первые попытки создания вечных двигателей. | Период наивысшего расцвета идеи perpetuum mobile. | Перпетуум мобиле в эпоху Возрождения. | Разгар дискуссии о вечном двигателе. | Споры вокруг перпетуум мобиле. На предыдущих страницах сайта мы подробно рассмотрели самые ранние образцы вечных двигателей Бхаскары, Вийяра, Леонардо да Винчи и других изобретателей. Во всех этих машинах движущей силой являлась сила земного тяготения, а принцип их действия основывался на известной теореме моментов, справедливость которой для случая рычага была доказана еще Архимедом. Приведем еще несколько примеров. Так, известный механик середины XVII века Эдуард Сомерсет, маркиз Вустерширский, в свои пятьдесят лет решил на удивление всем заняться постройкой перпетуум мобиле доселе невиданных размеров. Честолюбивые намерения этого достопочтенного и преданного короне дворянина нашли полную поддержку у его государя Карла I. Старый лондонский Тауэр стал свидетелем грандиозных приготовлений. Вместе со своими помощниками маркиз соорудил огромное колесо диаметром более 4 метра с размещенными по его периметру 14 грузами весом по 50 фунтов каждый. К сожалению, в сообщениях об этом широко разрекламированном опыте, при котором присутствовал сам король со своим двором, о результатах экспериментов подробно не говорится. Известно лишь, что к этому своему опыту Сомерсет никогда более не возвращался; позднее он занимался строительством парусного экипажа и другими смелыми по тому времени проектами.

Рисунок 14 Некоторое видоизменение машины Сомерсета представляет собой перпетуум мобиле, он показан на рисунке 14; откидывающиеся грузы заменены в нем шарами, свободно перекатывающимися в клиновидных камерах, прикрепленных к ступице колеса. Автор проекта исходил из предположения, что шары, подкатившиеся к внешнему краю колеса, будут обладать большим силовым моментом, чем шары, находящиеся в суженной части камер вблизи его оси.

Рисунок 15 Примерно в то же самое время, в первой половине XVII в., известный астроном и член ордена иезуитов Христофор Шейнер сделал важное открытие — он обнаружил пятна на поверхности Солнца. Однако для нас более интересным представляется его сочинение «Комментарий к основаниям гномоники», изданное в Ингольштадте в 1616 г. В нем автор описывает оригинальную идею еще одного перпетуум мобиле, которому он дал громкое название «шейнеров гномон в центре мира». Схема этого вечного двигателя изображена на рисунке 15. Постоянное движение гномона Шейнер обосновывал следующим образом. Произвольная точка, выбранная в качестве центра мира, одновременно будет являться и центром гравитации. Если раскрутить рычаг с перпендикулярно установленным на одном его конце гномоном так, чтобы свободный конец рычага проходил через этот центр гравитации, вся система придет в непрерывное вращение, потому что сила, притягивающая гномон с рычагом к центру гравитации, будет одинаковой во всех точках траектории. Идея Шейнера сразу ж вызвала многочисленные возражения современников. Так, собрат Шейнера по ордену иезуитов астроном Джиованни Баптиста Риччиоли утверждал, что гномон моментально упадет в центр гравитации по наикратчайшему пути Другой математик того времени Марио Беттино не без иронии заявил: «Да, это будет перпетуум, но не мобиле, а покоя!»

Рисунок 16 Хотя Галилей и не был приверженцем идеи перпетуум мобиле, один из его учеников — Клеменс Септимус попытался построить вечный двигатель, подобный тому, что представлен на схеме 16. У этого устройства вместо обычных грузов в плотно закрытом с концов цилиндрическом барабане вращалась плоская непроницаемая лопатка, разделявшая два вещества различной плотности. Одна половина цилиндра, FAG, наполнялась ртутью или водой, другая, FBG, — маслом или воздухом (т.е. более легким веществом). Работа этого устройства предполагалась следующей. Поскольку на CA действует больший вес ртути, то плечо рычага перейдет в положение DE, а центр тяжести окажется в некоторой точке D, лежащей между A и C. Так как ртуть несжимаема и вместе с тем она не может проникнуть в другую половину цилиндра, то весь барабан начнет вращаться в направлении C. Но вследствие этого движения центр тяжести системы опять переместится в исходное положение, и все повторится сначала На основе построенной таким образом функциональной схемы Клеменс пришел к выводу, что данный перпетуум мобиле сразу же после его изготовления должен прийти во вращательное движение и оставаться в этом состоянии вечно без какого-либо подвода энергии извне.

Рисунок 17 Против ошибочных взглядов Клеменса Септимуса выступил его друг итальянский физик Альфонсо Борелли. В опубликованном в 1670 г трактате «О естественном движении и подвешенных грузах» он подробно описывает машину Клеменса, категорически отрицая возможность ее работы с циклическим движением шаров по замкнутому пути мы уже сталкивались в вечных двигателях Марграфа и Гролье. Несколько иной внешний вид имеет перпетуум мобиле Вильгельма Шреттера, изображенный на рисунке 17. Источником движущей силы здесь является, с одной стороны, совокупность шаров, обращающихся в системе колес K, расположенных в камерах A и B, а с другой — система трех рычагов X, Y, Z с грузами на концах. Оба этих механизма связаны зубчатой передачей, размещенной в левой части корпуса — в камере C.

Рисунок 18 Каспар Шотт в своем сочинении «Достопримечательности техники» 1664 г. Помимо вполне традиционных проектов вечных двигателей описывает построенный Иоганном Иоахимом Бехером так называемый физико-механический вечный двигатель, специально для которого курфюрст Майнца Ханс Филипп Шенборн в 1660 году приказал возвести отдельную каменную башню. У этого перпетуум мобиле, Рисунок 18 которого воспроизведена по чертежу того времени, циклическое движение шаров не являлось основой для отсчета точных временных промежутков, — просто сами эти шары служили в качестве грузов, обеспечивавших постоянно действующую силу, необходимую для приведения в ход отдельного хронометрического устройства. В зависимости от передаточного отношения системы зубчатых колес ABC такие часы могли идти целые недели или даже месяцы, поскольку колесо D под действием веса каждого шара поворачивалось всего лишь на 1/8 полного оборота. После этого данный шар попадал во вращающийся барабан E, одновременно из верхней части барабана выпускался другой шар, который катился по направляющему желобу, вновь приводя в действие часовой механизм. Весь этот процесс скатывания и возвращения шаров в исходное положение управлялся сложной системой зубчатых колес и рычагов, которые приводились в движение силой падающей с башни воды. Сам Шотт в комментариях по поводу работы машины Бехера высказывал сомнение, что подобное устройство могло бы работать как перпетуум мобиле, утверждая, что в земных условиях вообще невозможно обеспечить вечное движение. То же самое писал о своих опытах и сам Бехер: «Десять лет я занимался этим безумием, потеряв кучу времени, денег и погубив свое доброе имя и славную репутацию — все это лишь для того, чтобы сегодня с полной убежденностью сказать вечное движение (motus perpetuus) — неосуществимо»

Рисунок 19 С механизмами, аналогичными схеме непрерывного движения шаров по замкнутому пути, мы встречаемся в целом ряде хронометрических устройств Одну из таких попыток, хотя и относящуюся к сравнительно недавнему времени, иллюстрирует рисунок 19. Правда, из-за своей сложности и неуклюжести подобные механизмы производят в целом весьма необычное впечатление, и поэтому не удивительно, что между изобретателями перпетуум мобиле такого типа всегда возникала масса споров о приоритете и об оригинальности самой конструкции. Рисунок 20 В 60-х годах XVIII века интересный вариант вечного двигателя с неуравновешенными шарами предложил некий Ульрих из Гранаха. Из рисунка 20 видно, что для подачи шаров к верхней части ведомого колеса автор использовал архимедов винт, т.е. элемент, с которым мы встречались еще у Леонардо да Винчи. Рисунок 21 Рисунок 22 Вечные двигатели с неуравновешенными шарами имели много разновидностей В большинстве случаев принцип их действия оказывался по существу одинаковым, а доставка шаров обратно в исходную точку их траектории осуществлялась различными способами. Так, в перпетуум мобиле, изображенном на рисунке 21, шары поднимаются наверх с помощью бесконечной ленты с черпаками. А согласно Рисунок 22, где представлена схема вечного двигателя Джорджа Ливтона из Мидлсекса, шары, увенчивающие крутящий момент всей системы, переносятся наверх на концах гибких шарнирно-сочлененных рычагов. При этом перемещение шаров в верхнее положение, как видно из рисунка, осуществляется с помощью самих рычагов. Рисунок 23 Рисунок 24 Рисунок 25 Рисунок 26 Рисунок 27 Рисунок 28 Рисунок 29 Рисунок 30

Рисунок 31 О том, сколько внимания уделялось изобретателями печным двигателям с неуравновешенными шарами, свидетельствуют рисунки, взятые из иллюстрированного дополнения к рукописи Ханса Хольтцхамера (1602 г), хранящейся в Государственной технической библиотеке (рисунки 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). Авторы большинства механических перпетуум мобиле, приводившихся в действие силой тяжести, либо обращали мало внимания, либо вообще пренебрегали влиянием пассивных сил, которые были главной причиной неудач их экспериментов.

Рисунок 32 В определенном смысле исключением является схема вечного двигателя, представленная на Рисунок 32. Пытаясь устранить нежелательные силы сопротивления, создатель проекта предложил, чтобы из камеры, в которой шар двигался без трения по «идеально» гладкой поверхности, полностью откачивался воздух. Другим важным условием успешной работы этого устройства являлась, по мнению автора, «абсолютная» упругость шара.

Рисунок 33 В следующем примере, заимствованном из того же источника, движущим элементом перпетуум мобиле вновь является сила тяжести. Правда, при первом взгляде на Рисунок 33 вам не может не показаться, что этот вечный двигатель несколько великоват: ведь главная его часть — это вся наша Земля с просверленным насквозь от полюса к полюсу прямым каналом, герметически закрытым с обоих концов. По представлению изобретателя, массивный шар, изготовленный из достаточно плотного материала, должен колебаться от одного конца канала к другому сколь угодно долго. Точно так же, как и в устройстве, показанном на Рисунок 32, одним из условий функционирования подобной схемы автор считает наличие вакуума в рабочем пространстве канала.

Рисунок 34 В заключение этого краткого обзора наиболее часто встречающихся типов механических вечных двигателей приведем еще два интересных примера. Принцип действия первой из этих машин Рисунок 34 по внешнему виду необычайно прост разница в весе между более длинной частью ремня, проходящей между промежуточными роликами, и его прямой, вертикальной частью, обеспечивает неравенство сил, служащее причиной постоянного движения всей системы. Подобный тип перпетуум мобиле был, по-видимому, прежде необычайно популярен, поскольку он часто встречается в литературе во многих вариантах: с ремнями, цепями и т.п.

Рисунок 35 Еще один перпетуум мобиле, состоявший из звездчатого колеса с восемью рычагами Рисунок 35, имел дополнительно четыре пары взаимно соединенных мехов Связь между противоположными мехами осуществлялась с помощью полых трубчатых рычагов, наполовину заполненных ртутью. Прикрепленные к мехам грузы при повороте колеса поочередно сжимали и разжимали меха, при этом ртуть внутри рычагов переливалась так, что возникавшее в результате неравновесие сил приводило всю систему в режим постоянного вращения. Многочисленные попытки создания вечного двигателя, приводимого в действие силой тяжести различных масс в виде откидных рычагов, неуравновешенных шаров и т.п., с самого начала исходили из неверного предположения о том, что для приведения такой машины в непрерывное движение достаточно сместить центр тяжести ее вращающейся части (колеса, рычагов и т.д.) из положения равновесия, т.е. сдвинуть его с оси вращения. Это ошибочное понимание закона тяготения, по всей видимости, имело своими главными причинами несколько консервативный взгляд на статику тел, а также почти полное отсутствие опыта практического применения новых законов динамики, установленных Галилеем. До сих пор при исследовании эволюции идеи перпетуум мобиле мы продвинулись не слишком далеко, сумев подробно рассмотреть лишь механические вечные двигатели, приводившиеся в действие гравитационными эффектами. Колеса, молотки, шары, противовесы, цепи, ремни, рычаги, зубчатые передачи вот главные детали того «конструктора», из которого собирали элементы своих фантастических машин изобретатели тех времен. При этом большинство из них было абсолютно убеждено в глобальной справедливости своей идеи, или же, по крайней мере, проникнуто твердой верой в нее. В самом деле, вряд ли можно найти человека, который занимался бы постройкой какой-нибудь машины, специально задавшись целью доказать ее бессмысленность.

Рисунок 36 И все же в истории перпетуум мобиле такой случай имеется. Член английского Королевского общества механик и астроном Джеймс Фергюсон в качестве протеста против всё умножавшихся проектов новых вечных двигателей, в бессмысленности которых он нисколько не сомневался, построил модель перпетуум мобиле, показанную на рисунке 36. По внешнему виду эта модель мало чем отличалась от описанных выше устройств. Правда, в дополнение к откидывающимся грузам на концах звездообразно расположенных рычагов Фергюсон использовал еще набор грузов, передвигавшихся в особых каретках в направлении касательной к окружности вращения и перпендикулярно соответствующему рычагу. Одновременно перемещение грузов с помощью совокупности специальных блоков и тросов связывалось с движением откидывающихся рычажков; при этом каждый рычажок соединялся тросом с тем грузом, который отстоял от него по окружности на 90° в направлении движения часовой стрелки. С помощью подобной взаимной комбинации исходных элементов Фергюсон намеренно хотел усилить действие исследуемой машины, чтобы, если все попытки привести ее в движение окажутся безуспешными, наглядно показать, что идея перпетуум мобиле целиком принадлежит царству фантазии. Весьма вероятно, что модель Фергюсона была не единственным выступлением против самой сущности идеи вечного двигателя, поскольку с критикой разных типов этих машин мы встречаемся и в целом ряде других сочинений того времени. Отметим, что, пожалуй, никто из изобретателей вечного двигателя не задавался более легкой задачей, чем Фергюсон: ведь для своего эксперимента он мог выбрать любую машину своих противников, будучи заранее уверенным, что его попытка доказать невозможность вечного двигателя непременно окажется успешной. |

Вечный двигатель — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Perpetuum Mobile.Ве́чный дви́гатель (лат. Perpetuum Mobile) — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, чем количество сообщённой ему извне энергии (вечный двигатель первого рода) или позволяющее получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в работу (вечный двигатель второго рода)[2][3]. Этот тип машины невозможен, так как он нарушил бы первый или второй закон термодинамики[4][5][6][7]. Эти законы термодинамики применяются независимо от размера системы. Например, движения и вращения небесных тел, таких как планеты, могут казаться вечными, но на самом деле они подвержены многим процессам, которые медленно рассеивают их кинетическую энергию, таким как солнечный ветер, сопротивление межзвездной среды, гравитационное излучение и тепловое излучение, поэтому они не будут продолжать двигаться вечно[8][9].

Таким образом, машины, которые извлекают энергию из конечных источников, не будут работать бесконечно, потому что ими управляет энергия, запасённая в источнике, которая в конечном итоге будет исчерпана. Типичным примером являются устройства, работающие благодаря океаническим течениям, чья энергия в конечном итоге поступает от Солнца, которое само со временем сгорит. Были предложены машины, приводимые в действие более неясными источниками, но на них распространяются те же неизбежные законы, и в конечном итоге они будут прекращены.

В 2017 году были открыты новые состояния материи, темпоральные кристаллы, в которых в микроскопическом масштабе атомы компонентов находятся в непрерывном повторяющемся движении, что удовлетворяет буквальному определению «вечного движения»[10][11][12][13]. Однако, они не представляют собой вечные двигатели в традиционном смысле и не нарушают термодинамические законы, потому что они находятся в своем квантовом основном состоянии, поэтому никакая энергия не может быть извлечена из них; у них есть «движение без энергии».

Современная классификация вечных двигателей

- Вечный двигатель первого рода — неограниченно долго действующее устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель обречены на провал. Невозможность осуществления вечного двигателя первого рода постулируется в термодинамике как первое начало термодинамики.

- Вечный двигатель второго рода — неограниченно долго действующая машина, которая, будучи пущена в ход, превращала бы в работу всё тепло, извлекаемое из окружающих тел. Невозможность осуществления вечного двигателя второго рода постулируется в термодинамике в качестве одной из эквивалентных формулировок второго начала термодинамики[14].

И первое, и второе начала термодинамики были введены как постулаты после многократного экспериментального подтверждения невозможности создания вечных двигателей. Из этих начал выросли многие физические теории, проверенные множеством экспериментов и наблюдений, и у учёных не остаётся никаких сомнений в том, что данные постулаты верны, и создание вечного двигателя невозможно. В частности, второе начало термодинамики может быть сформулировано как один из следующих (эквивалентных) постулатов:

- Постулат Кельвина — невозможно создать периодически действующую машину, совершающую механическую работу только за счёт охлаждения теплового резервуара.

- Постулат Клаузиуса — самопроизвольный переход теплоты от более холодных тел к более горячим невозможен.

Демон Максвелла и броуновский храповик, если бы такие устройства были осуществимы, позволили бы реализовать вечный двигатель второго рода. Однако доказано, что работа таких систем как замкнутых (без обмена энергией с внешней средой) невозможна[уточнить].

Видеоурок: вечный двигательИстория

Индийский или арабский вечный двигатель с небольшими косо закреплёнными сосудами, частично наполненными ртутью

Индийский или арабский вечный двигатель с небольшими косо закреплёнными сосудами, частично наполненными ртутьюПопытки исследования места, времени и причины возникновения идеи вечного двигателя — задача весьма сложная. Не менее затруднительно назвать и первого автора подобного замысла. К самым ранним сведениям о Perpetuum mobile относится, по-видимому, упоминание, которое мы находим у индийского поэта, математика и астронома Бхаскары, а также отдельные заметки в арабских рукописях XVI в., хранящихся в Лейдене, Готе и Оксфорде[15]. В настоящее время прародиной первых вечных двигателей по праву считается Индия. Так, Бхаскара в своём стихотворении, датируемом примерно 1150 г., описывает некое колесо с прикреплёнными наискось по ободу длинными, узкими сосудами, наполовину заполненными ртутью. Принцип действия этого первого механического перпетуум мобиле был основан на различии моментов сил тяжести, создаваемых жидкостью, перемещавшейся в сосудах, помещённых на окружности колеса. Бхаскара обосновывает вращение колеса весьма просто: «Наполненное таким образом жидкостью колесо, будучи насажено на ось, лежащую на двух неподвижных опорах, непрерывно вращается само по себе»[16]. Первые проекты вечного двигателя в Европе относятся к эпохе развития механики, приблизительно к XIII веку. К XVI—XVII векам идея вечного двигателя получила особенно широкое распространение. В это время быстро росло количество проектов вечных двигателей, подаваемых на рассмотрение в патентные ведомства европейских стран.

Среди рисунков Леонардо Да Винчи была найдена гравюра с чертежом вечного двигателя, но в целом он скептически относился к идее вечного двигателя.[16]

Неудачные конструкции вечных двигателей из истории

Рис. 1. Одна из древнейших конструкций вечного двигателя

Рис. 1. Одна из древнейших конструкций вечного двигателяНа рис. 1 показана одна из древнейших конструкций вечного двигателя. Она представляет зубчатое колесо, в углублениях которого прикреплены откидывающиеся на шарнирах грузы. Геометрия зубьев такова, что грузы в левой части колеса всегда оказываются ближе к оси, чем в правой. По замыслу автора, это, в согласии с законом рычага, должно было бы приводить колесо в постоянное вращение. При вращении грузы откидывались бы справа и сохраняли движущее усилие.

Однако, если такое колесо изготовить, оно останется неподвижным. Причина этого факта заключается в том, что хотя справа грузы имеют более длинный рычаг, слева их больше по количеству. В результате моменты сил справа и слева оказываются равны.

Рис. 2. Конструкция вечного двигателя, основанного на законе Архимеда

Рис. 2. Конструкция вечного двигателя, основанного на законе АрхимедаНа рис. 2 показано устройство ещё одного двигателя. Автор решил использовать для выработки энергии закон Архимеда. Закон состоит в том, что тела, плотность которых меньше плотности воды, стремятся всплыть на поверхность. Поэтому автор расположил на цепи полые баки и правую половину поместил под воду. Он полагал, что вода будет их выталкивать на поверхность, а цепь с колёсами, таким образом, бесконечно вращаться.

Здесь не учтено следующее: выталкивающая сила — это разница между давлениями воды, действующими на нижнюю и верхнюю части погруженного в воду предмета. В конструкции, приведённой на рисунке, эта разница будет стремиться вытолкнуть те баки, которые находятся под водой в правой части рисунка. Но на самый нижний бак, который затыкает собой отверстие, будет действовать лишь сила давления на его правую поверхность. И она будет уравновешивать или превосходить силу, действующую на остальные баки.

Патенты и авторские свидетельства на вечный двигатель

В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания[17]. Патентное ведомство США не выдаёт патенты на perpetuum mobile уже более ста лет[18]. Тем не менее, в Международной патентной классификации сохраняются разделы для гидродинамических (раздел F03B 17/04) и электродинамических (раздел H02K 53/00) вечных двигателей.

Известные «изобретатели» вечных двигателей

Проект вечного двигателя Орфиреуса

Проект вечного двигателя ОрфиреусаПсевдовечный двигатель

Псевдовечный двигатель (даровой двигатель, мнимый вечный двигатель[19], псевдо-вечный двигатель[20]) — механизм, способный работать неопределённо долго (до износа своих составных частей) без вмешательства человека, но, в отличие от вечного двигателя, не нарушающий законов термодинамики. Энергию он черпает из окружающей среды (например, это может быть энергия Солнца или радиоактивного распада).

Разновидности

Известны псевдовечные двигатели, использующие: энергию периодических суточных колебаний атмосферного давления[21][22];; энергию теплового расширения вследствие суточных колебаний температуры[23][22]; энергию распада радия[24]; энергию магнитного поля постоянного магнита[25]; солнечную энергию (магнитно-тепловой двигатель)[26][27].

Экономическая эффективность

Я. И. Перельман[23] и Н. В. Гулиа[22] пишут, что даровые двигатели экономически невыгодны для промышленного применения из-за малой стоимости производимой энергии по сравнению с капитальными вложениями в их создание и обслуживание.

Например, для завода часов на сутки работы нужна энергия 1,5{\displaystyle 1{,}5} Дж. Если этот механизм проработает 10{\displaystyle 10} лет, то за свой срок службы он выработает энергии 1,5⋅365⋅10=5500{\displaystyle 1{,}5\cdot 365\cdot 10=5500} Дж. При стоимости механизма в 10{\displaystyle 10} долларов себестоимость производства одного киловатт-часа энергии с его помощью составит 3,6⋅1065500⋅10=6,5{\displaystyle {\frac {3{,}6\cdot 10^{6}}{5500}}\cdot 10=6{,}5} тыс. долларов[22].

В. М. Бродянский считает этот вывод неверным, поскольку стоимость устройства не пропорциональна его размерам[20].

Пример псевдовечного двигателя 2-го рода

Анализ конкретной конструкции вечного двигателя 2-го рода может представлять собой нетривиальную задачу, особенно если речь идёт о конструкции сложной или такой, принцип действия которой на первый взгляд вообще непонятен, либо потоки энергии и их источник неочевидны. Зафиксируем, например, один конец работающей на изгиб биметаллической пластины, а ко второму концу подвесим груз и поместим получившуюся конструкцию на открытый воздух. За счёт колебаний температуры пластина будет изгибаться/распрямляться, а груз подниматься и опускаться, то есть устройство будет совершать работу. Заменив груз на храповой механизм, получим механический привод, способный выполнять полезную работу за счёт извлечения энергии из единственного теплового резервуара — окружающей среды. Но поскольку окружающая среда попеременно выступает в качестве то нагревателя, то охладителя, противоречие со вторым законом термодинамики отсутствует. Таким образом, рассмотренная конструкция представляет собой не вечный, а псевдовечный двигатель 2-го рода[28].

См. также

Примечания

- ↑ Перельман Я. И. В поисках вечного двигателя (Въ поискахъ вѣчнаго двигателя). — «Природа и люди», 1915, № 32, с. 508—510. На странице 509.

- ↑ Большая российская энциклопедия

- ↑ [[Большая советская энциклопедия]], 3-е изд. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 13 мая 2018. Архивировано 13 мая 2018 года.

- ↑ Derry, Gregory N. What Science Is and How It Works (неопр.). — Princeton University Press, 2002. — С. 167. — ISBN 978-1400823116.

- ↑ Roy, Bimalendu Narayan. Fundamentals of Classical and Statistical Thermodynamics (англ.). — John Wiley & Sons, 2002. — P. 58. — ISBN 978-0470843130.

- ↑ Definition of perpetual motion (неопр.). Oxforddictionaries.com (22 ноября 2012). Дата обращения 27 ноября 2012.

- ↑ Sébastien Point, Free energy: when the web is freewheeling, Skeptikal Inquirer, January February 2018

- ↑ Taylor, J. H.; Weisberg, J. M. Further experimental tests of relativistic gravity using the binary pulsar PSR 1913 + 16 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1989. — Vol. 345. — P. 434—450. — DOI:10.1086/167917. — Bibcode: 1989ApJ…345..434T.

- ↑ Weisberg, J. M.; Nice, D. J.; Taylor, J. H. Timing Measurements of the Relativistic Binary Pulsar PSR B1913+16 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2010. — Vol. 722, no. 2. — P. 1030—1034. — DOI:10.1088/0004-637X/722/2/1030. — Bibcode: 2010ApJ…722.1030W. — arXiv:1011.0718v1.

- ↑ Grossman, Lisa Death-defying time crystal could outlast the universe (неопр.). newscientist.com. New Scientist (18 января 2012). Архивировано 2 февраля 2017 года.

- ↑ Cowen, Ron «Time Crystals» Could Be a Legitimate Form of Perpetual Motion (неопр.). scientificamerican.com. Scientific American (27 февраля 2012). Архивировано 2 февраля 2017 года.

- ↑ Powell, Devin. Can matter cycle through shapes eternally? (англ.) // Nature. — 2013. — ISSN 1476-4687. — DOI:10.1038/nature.2013.13657. Архивировано 3 февраля 2017 года.

- ↑ Gibney, Elizabeth. The quest to crystallize time (англ.) // Nature. — 2017. — Vol. 543, no. 7644. — P. 164—166. — ISSN 0028-0836. — DOI:10.1038/543164a. — Bibcode: 2017Natur.543..164G. Архивировано 13 марта 2017 года.

- ↑ Ю. Румер, М. Рывкин. §9. Круговые процессы. Цикл Карно // Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — Рипол Классик, 1977. — ISBN 9785458513012.

- ↑ ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Наиболее ранние сведения о вечных двигателях

- ↑ 1 2 Стефанова А. Суета сует, или краткая летопись изысканий вечного движения // Мир измерений. 2013. № 6. С. 62-64.

- ↑ Histoire de l’Académie royale des sciences, 1775, p. 61, 65

- ↑ «Вечный двигатель» Архивная копия от 26 апреля 2018 на Wayback Machine PrimeInfo

- ↑ Вечный двигатель // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- ↑ 1 2 Бродянский В.М. Вечный двигатель: прежде и теперь. — М., 2001. — С. 225.

- ↑ Перельман, 1972, с. 104—105.

- ↑ 1 2 3 4 Гулиа Н. В. Удивительная физика. — М., ЭНАС-КНИГА, 2014. — ISBN 978-5-91921-236-2. — с. 270—274

- ↑ 1 2 Перельман, 1972, с. 114—116.

- ↑ Я. И. Перельман Занимательная физика. Книга 2.

- ↑ Томилин А. К., Аксенова Н. В., Шевчук А. С. Анализ одного «вечного» двигателя // Молодой ученый. — 2015. — № 10. — С. 330—333.

- ↑ Пресняков А. Г. Авторское свидетельство СССР от 28.02.1978 г. Магнитно-тепловой двигатель

- ↑ Алиев Ш. М., Каммилов И. К., Алиев М. Ш. Преобразователь солнечной энергии в механическую на основе магнитно-теплового двигателя // ДАН РФ 2009 № 3

- ↑ Александров Н. Е. и др., ч. 2, 2012, с. 108.

Литература

- Александров Н. Е., Богданов А. И., Костин К. И. и др. Основы теории тепловых процессов и машин. Часть II / Под ред. Н. И. Прокопенко. — 4-е изд. (электронное). — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. — 572 с. — ISBN 978-5-9963-0834-7.

- Бродянский В. М. Вечный двигатель — прежде и теперь. От утопии — к науке, от науки — к утопии. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 256 с. — (Научно-популярная библиотека школьника). — ISBN 5-283-00058-3.

- Вознесенский Н. Н. О машинах вечного движения. М., 1926.

- Ихак-Рубинер Ф. Вечный двигатель. М., 1922.

- Кирпичёв В. Л. Беседы по механике. М.: ГИТЛ, 1951.

- Лермантов В. В. Вечное движение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Мах Э. Принцип сохранения работы: История и корень его. СПб., 1909.

- Михал С. Вечный двигатель вчера и сегодня / Пер. с чеш. И. Е. Зино; Предисл. А. Т. Григорьяна. — М.: Мир, 1984. — 256 с. — (В мире науки и техники). — 100 000 экз.

- Орд-Хьюм А. Вечное движение. История одной навязчивой идеи. М.: Знание, 1980.

- Перельман Я. И. Занимательная физика. Кн. 1 и 2. М.: Наука, 1979.

- Петрунин Ю. Ю. Почему идея вечного двигателя не существовала в античности? (недоступная ссылка с 16-05-2018 [615 дней]) // Петрунин Ю. Ю. Призрак Царьграда: неразрешимые задачи в русской и европейской культуре. — М.: КДУ, 2006, с. 75-82.

- Савельев И. В. Курс общей физики в 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. — 12-е изд., стереотип. — СПб.—М.—Краснодар: Лань, 2016. — 432 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-0630-2. Архивная копия от 22 сентября 2017 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 16-05-2018 [615 дней])

- Вечный двигатель // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Я. И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1. — М.: Наука, 1972. — 215 с.