Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m | RUQRZ.COM

Антенна Spitfire на диапазон 80m

Антенна выполняется из антенного канатика. Легкость установки и настройки.

HA8RM собрал свой вариант антенны Spitfire на диапазлн 80м.

Система заземления антенны Spitfire примененная на HA8RM

В принципе такое же основание можно сделать из уголка квадратной формы 🙂

Постройка антенны

У основания антенны

Управляющие реле и шлейф в углах антенны

Реле РЕФЛЕКТОРА

Изолятор рефлектора

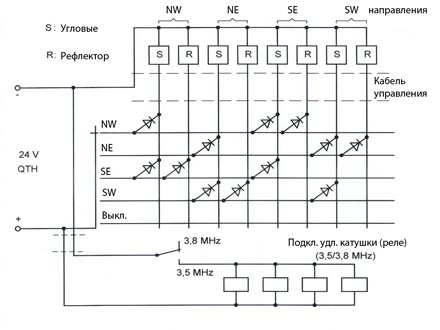

Схема блока управления

Блок управления

Блок управления

Переключение антенны происходит в четырех коммутируемых направлениях.

Направленная антенна для диапазона 40 метров — R3RTambov

Каждый радиолюбитель мечтает иметь на своей радиостанции направленные антенны. Особенно эта проблема актуальна для низкочастотных диапазонов, где полноразмерные направленные антенны, например Yagi, получаются уже столь внушительных размеров, что даже не представляется возможным установить такое сооружение. Да и ко всему — получить разрешение на установку таких просто громадных антенн – далеко не простая задача.

Вниманию представлен вариант направленной антенны для диапазона 40 метров (7 МГц). Эта антенна имеет следующие характеристики:

- Усиление 4,2 dbi

- Угол максимального излучения в вертикальной плоскости 33 градуса

- Отношение вперед/назад 24 db (4 балла по S метру)

- Ширина диаграммы направленности (ДН) по азимуту (по уровню -3db) 192 градуса

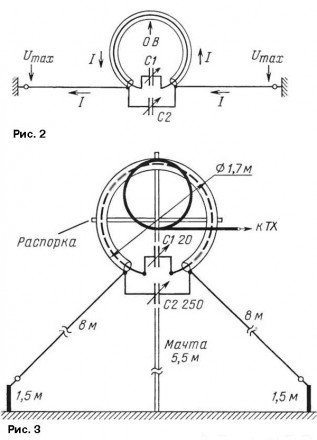

Антенна показана на рис. 1

Рис. 1

Она представляет из себя наклонный полуволновой диполь диной 19,65 м из медного провода 1,5-2 мм. Провод можно применить в ПВХ изоляции, но в этом случае следует учесть коэффициент укорочения провода в ПВХ примерно 0,96, т.е. диполь будет иметь общую длину 18,87 м. Неотъемлемой частью этой антенны является мелаллическая труба высотой 13,7 м и диаметром 40 мм, установленная на изоляторе. Внизу труба соединена с медным проводом-радиалом длиной 9-10 м. Эта длина не очень критична в сторону увеличения, т.к. излишек длины будет скомпенсирован конденсатором С. Провод обычный медный Ø 1-1,5 мм. В точке соединения трубы и радиала в разрыв включен кондесатор переменной ёмкости с максимальной ёмкостью 300-400 пФ, который является настроечным органом этой антенны.

Из рисунка становится понятно, что труба с радиалом представляют из себя пассивный рефлектор с общей длиной 22,7 м. Конденсатор в данном случае выступает в роли укорачивающего элемента для рефлектора. Активный вибратор – наклонный диполь. Нет нужды разъяснять как работает рефлектор любой антенны. Сверху труба продолжена до высоты 15,2 м диэлектрической вставкой. Это может быть полиэтиленовая, ПВХ, фибергласс или любой другой диэлектрик, например дерево.

К концу вставки прикреплен наклоный диполь. Нижний конец диполя может быть расположен над землёй/крышей на расстоянии 1 м. Известно, что на концах диполя всегда максимум напряжения, поэтому в целях безопасности лучше расположить его выше, скажем 2,5 метра, но тогда придётся увеличивать общую высоту всей антенны. Можно сделать следующий вариант – согнуть нижний конец диполя в направлении на мачту и закрепить его верёвкой к мачте. В этом случае обеспечивается безопасность от случайного прикосновения к диполю во время передачи. Такой альтернативный вариант немного теряет в усилении (примерно 0,5 dbi), но зато уменьшается на 1 градус угол излучения в вертикальной плоскости,

Антенну лучше всего настраивать на максимальное подавление сигнала. Усиление антенны в процессе перестройки конденсатора остаётся почти постоянным, а вот подавление меняется очень сильно. Поэтому для настройки лучше всего использовать генератор с вертикальной антенной-штырем, отнесённым от антенны минимум на 3-4 лямбды. При моделировании получается ёмкость 260 пФ. В реальности это значение возможно будет другим. После окончания настройки конденсатор можно заменить постоянным керамическим с нужным количеством кВар. ДН антенны в вертикальной плоскости показана на рис. 2

Рис. 2

Видно, что антенна принимает и излучает сигналы в большом диапазоне углов. Это хорошо, как для коротких трасс, так и для трансатлантических. На рис. 3 показана азимутальная ДН антенны. Красным цветом показана вертикальная составляющая излучения антенны, синим (восьмёрка) – горизонтальная, а чёрным – суммарная ДН антенны.

Рис. 3

При подключении кабеля питания антенны, жилу кабеля следует подключить к верхней половине диполя а оплётку — к нижней. Входной импеданс диполя в этой антенне равен 110 Ом. Если запитать антенну кабелем 75 Ом, то получим КСВ=1,47. Для тех, кто хочет тщательнее согласовать диполь с кабелем можно применить ¼ волновой отрезок кабеля 75 Ом подключенный к диполю. На другом конце такого кабеля-трансформатора будет импеданс 51,1 Ом, поэтому к нему уже можно подключить кабель 50 Ом любой длины.

Теперь некоторые рекомендации для тех, кто захочет сделать такую антенну с ДН на 4 направления. В этом случае естественно понадобятся 4 аналогичных диполя и 4 индивидуальных радиала, по 9 метров для каждого направления. Но в этом случае, при работе в конкретном направлении остальные диполи не должны принимать участия. Для этого нужно отключать при помощи реле неработающие в данный момент кабеля (оплётку и жилу), прямо у точки питания каждого диполя. Таким образом каждый диполь будет состоять из двух отрезков примерно по 10 метров, которые не резонируют и значит не вносят влияния в работу антенны. Также желательно отключать не работающие радиалы. Если радиалы не отключать — антенна теряет усиление до 3,1 dbi и у неё снижается отношение вперёд/назад до 15-16 дб.

Антенну можно использовать и для других диапазонов, смасштабировав её размеры. Такая антенна будет полезной охотникам за DX, дипломами, контестменам.

А. Барский VE3XAX ex VA3TTT

73!Антенны и их настройка | RUQRZ.COM

Многие не понимают важности хорошего согласования тракта Радио-ЛинияПередачи-Антенна. Или вернее понимают важность, но совершенно не в состоянии реально оценить состояние дел. Чаще всего довольствуются показаниями встроенного КСВ метра близкими к единице. Самое неприятное при этом состоит в том, что в случае плохого положения дел, владелец радио повышает мощность до тех пор пока не станут отвечать. А сколько мощности наведется на телевизор соседа и уйдет на разогрев атмосферы — вопрос второй… Попытаемся разобраться.

На картинке схематично изображена схема из трех устройств и двух переходов между ними.

Секрет в том, что КСВ метр показывает то что он «видит» на разъёме трансивера. Остальные устройства и импедансы «прячутся за спины» впереди стоящих как одна матрёшка внутри другой. И на каждом переходе и устройстве сушествуют потери обусловленные затуханием в кабеле или линии передачи и плохим КСВ. Для начала определимся с единицами измерения. Для специалистов, например в области сельского хозяйства, термин диБи ближе к медицинскому, чем к понятию «во сколько раз». Поэтому для начала таблица потерь в Дб и расшифровка в процентах, в которых все хорошо понимают. А теперь таблица физических потерь в линиях и местах соединений в зависимости от диапазона расчитанные специальной программой моделирования линий передачи а также потери при плохом согласовании..

Глядя на эту картину легко согласиться с тем, что при неблагоприятном раскладе в антенну может вообще ничего не попасть :-).

А теперь ближе к радиотехнике. Если антенна имеет реальный импеданс равный сопротивлению линии передачи, будь то коаксиальный кабель, четвертьволновой трансформатор или настроенная линия, то на разъёме трансивера КСВ-метр измерит реальный КСВ антенно-фидерного устройства (АФУ). Если нет, то КСВ-метр покажет скорее согласование с кабелем, чем со всей системой. В связи с тем, что измерять КСВ непосредственно на антенне, уже поднятой над землей, очень неудобно, для связи с антенной часто применяют настроенные линии и четверть или полуволновые отрезки кабеля, также являющимися трансформаторами, которые точно «передают» на вход радио значение КСВ антенны (импеданс). Именно поэтому, если сопротивление антенны неизвестно, или её только настраивают, имеет смысл применять коаксиальный кабель определённой длины. Приведённые выше таблицы помогут выбрать из двух зол наименьшее — либо потери в фидере, либо потери КСВ :-). В любом случае то, что я описал выше лучше знать, чем оставаться в неведении… При выборе, установке или настройке той или иной антенны необходимо знать несколько основных их свойств, которые можно описать следующими понятиями.

Резонансная частота

Антенна излучает или принимает электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью только тогда, когда частота возбуждающего колебания совпадает с резонансной частотой антенны. Из этого следует, что ее активный элемент, вибратор или рамка имеют такой физический размер, при котором наблюдается резонанс на нужной частоте.

Изменением линейных размеров активного элемента — излучателя, антенна настраивается в резонанс. Как правило (исходя из наилучшего соотношения эффективность/трудоёмкость и согласования с линией передачи), длина антенны равна половине или четверти длины волны на центральной рабочей частоте. Однако из-за емкостных и концевых эффектов электрическая длина антенны больше, чем ее физическая длина.

На резонансную частоту антенны влияют: близость расположения антенны над землей или какого-нибудь проводящего объекта. Если это антенна многоэлементная, то резонансная частота активного элемента может еще изменяться в ту или иную сторону в зависимости от расстояния активного элемента по отношению к рефлектору или директору. В справочниках по антеннам приводятся графики или формулы для нахождения коэффициента укорочения вибратора в свободном пространстве в зависимости от отношения длины волны к диаметру вибратора.

В действительности коэффициент укорочения определить точнее довольно сложно, т.к. существенное влияние оказывает высота подвеса антенны, окружающие предметы, проводимость почвы и т.п. В связи с этим, при изготовлении антенны, используют дополнительные элементы подстройки, позволяющие в небольших пределах изменять линейные размеры элементов. Одним словом «доводить» антенну до рабочего состояния лучше на месте её постоянного расположения. Обычно, если антенна проволочная типа диполя или Inverted V, укорачивают (или удлиняют) провод, подключенный к центральной жиле фидера. Так меньшими изменениями можно добиться большего эффекта. Таким образом настраивают антенну на рабочую частоту. Кроме этого, изменяя наклон лучей в Инвертед V, подстраивают по минимуму КСВ. Но и этого может оказаться недостаточно.

Импеданс или входное сопротивление (или сопротивление излучения)

Умное слово Импеданс обозначает комплексное (суммарное) сопротивление антенны и оно изменяется вдоль ее длины. Точка максимального тока и минимального напряжения соответствует наименьшему импедансу и называется точкой возбуждения. Импеданс в этой точке называется входным импедансом. Реактивная составляющая входного импеданса на резонансной частоте теоретически равна нулю. На частотах выше резонансной, импеданс носит индуктивный характер, а на частотах ниже резонансной — емкостной. На практике реактивная составляющая в большинстве случаев меняется от 0 до +/-100 Ом.

Импеданс антенны может зависеть и от других факторов, например, от близости расположения к поверхности Земли или каким-либо токопроводящим поверхностям. В идеальном случае симметричный полуволновой вибратор имеет сопротивление излучения 73 Ом, а четвертьволновый несимметричный вибратор (читай штырь) — 35 Ом. В реальности влияние Земли или проводящих поверхностей может изменить эти сопротивления от 50 до 100 Ом для полуволновой и от 20 до 50 Ом для четвертьволновой антенны.

Известно, что антенна Inverted V, из-за влияния земли и других объектов никогда не получается строго симметричной. И чаще всего сопротивление излучения в 50 Ом оказывается смещено от середины. (Следует одно плечо укоротить, а другое увеличить на эту же величину.) Так, например, три противовеса чуть короче четверти волны расположенные под углом в 120 градусов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, превращают сопротивление GP в очень удобные для нас 50 Ом. И вообще сопротивление антенны чаще «подгоняют» под сопротивление линии передачи, чем наоборот, хотя известны и такие варианты. Этот параметр очень важен при конструировании узла питания антенны.

Не специалисты и не очень опытные радиолюбители, я, например, даже не догадываются, что активные элементы во многодиапазонных антеннах можно подключать физически не все! Например, очень распространенная конструкция, когда непосредственно к фидеру подключается только два, а то и один элемент, а остальные возбуждаются переизлучением. Даже жаргонное слово такое есть – «переопылением». Конечно это не лучше чем прямое возбуждение вибраторов, но очень экономно и сильно упрощает конструкцию и вес. Пример – многочисленные конструкции трехдиапазонных антенн типа Уда-Яги и Русские Яги в том числе — конструкции линейки XL222, XL335 и XL347.

Активное питание всех элементов – это классика, так сказать. Всё по науке, максимальная полоса пропускания без завалов, намного лучше диаграммы направленности и соотношения Front/Back. Но всё хорошее всегда дороже. И тяжелее 🙂 Поэтому за этим тянется более могучая мачта, такая же поворотка, площадь под растяжки и т.д. и т.п. Для нас, потребителей, стоимость – не последний аргумент.

Не следует забывать и о таком приёме как симметрирование. Оно необходимо для устранения «перекоса» при питании симметричной антенны несимметричной линией питания (в нашем случае коаксиальный кабель) и вносит значительные изменения в реактивную составляющую сопротивления приближая его к чисто активному.

На практике это или специальный трансформатор именуемый балун (баланс-унбаланс) или просто некоторое количество ферритовых колец, надетых на кабель вблизи точки подключения антенны.

Обратите внимание, что когда мы говорим «балун-трансформатор», то имеем в виду что в этом случает реально транфсормируется импеданс, а если это просто балун, то скорее это дроссель включенный в цепь оплетки кабеля.

Обычно даже для диапазона 80 метров хватает десятка колец (типоразмер по кабелю, проницаемость что-нибудь от 1000НН и меньше). На диапазонах выше и того меньше. Если кабель тонкий, и есть одно или несколько колец большого диаметра, можно поступить наоборот: намотать на колце(цах) несколько витков кабелем.

Важно: из всех витков что помещаются, половину надо намотать в другую сторону.

У меня на диполе 80-ти метрового диапазона 10 витков кабеля на кольце 1000НН, а на трехдиапазонном гексабиме(спайдере) 20 колец надетых на кабель. Их общее сопротивление (как индуктивность) на рабочей частоте должно быть более 1 килоОма. Это исключит протекание тока по оплетке кабеля, тем самым достигается симметричное возбуждение в точке подключения.

Самое практичное решение, в связи со своей простотой и эффективностью применяемое повсеместно – это 6-10 витков кабелем питания в катушку диаметром 20 сантиметров (витки следует закрепить или на каркасе или пластиковыми направляющими так, чтобы получилась индуктивность, а не бухта кабеля :-). На фото это можно хорошо рассмотреть. Этот прием отлично сработает и на вашем обычном диполе. Попробуйте, и вы сразу заметите разницу в уровне TVI.

Усиление

Если антенна излучает одинаковую мощность абсолютно во всех направлениях, она называется изотропной, т.е. диаграмма направленности – сфера, шар. Реально такая антенна не существует, поэтому её еще можно назвать виртуальной. У неё только один элемент – у неё нет усиления.

Понятие «усиление» может применить только к многоэлементным антеннам, оно образуется за счет переизлучения синфазных электромагнитных волн и сложения сигналов на активном элементе. Всем нам знакома ситуация с плохой связью мобильных телефонов в сельской местности? И как мы её решаем? Находим длинный токопроводящий предмет и подносим к нему «мобилу» как можно ближе. Качество связи возрастает. Конечно же, за счет переизлучения найденным нами токопроводящим предметом сигналов базовой станции. Те, кто постарше, может быть помнят аналогичную ситуацию с транзисторными приемниками 60-тых, слушая «Битлз». Та же ситуация. Особенно это было заметно на магнитных антеннах: из-за большого количества витков магнитной антенны суммируемое переизлучаемое напряжение было больше. Особый случай, иногда употребляют слово «усиление» в отношении одиночного штыря для определения насколько вертикальная составляющая излучения меньше излучения в горизонтальной плоскости. Априори это не есть усиление – это скорее коэффициент трансформации 🙂 Не путайте с фазированными или коллинеарными вертикалами: в них два или больше элементов, и у них есть реальный коэффициент усиления. Коэффициент усиления можно получить, сконцентрировав энергию излучения в одном направлении. Усиление образуется за счет сложения-вычитания радиоволн возбужденных в вибраторе и переизлучённых директором. На анимированном чертеже результирующая волна показана зелёным цветом.

Коэффициент направленного действия (КНД) является мерой увеличения потока мощности за счет сжатия диаграммы направленности в каком-то одном направлении. Антенна может иметь высокий КНД, но малый коэффициент усиления, если омические потери в ней велики и «съедают» полученное за счет переизлучения полезное напряжение. Коэффициент усиления рассчитывается сравнением напряжения на измеряемой антенне, с напряжением на эталонном полуволновом диполе, работающем на той же частоте, что и измеряемая антенна, и том же удалении от передатчика. Обычно коэффициент усиления выражается в децибелах по отношению к эталонному диполю — dB. Точнее это будет называться dBd. А вот если сравнивать с виртуальной, изотропной антенной, то тогда величина будет выражаться в dBi и само число будет несколько больше, потому что диполь всё-таки имеет какие-то направленные свойства – максимумы в направлении перпендикулярном полотну, если помните, а изотропная антенна нет. В знаменателе меньшее число, поэтому и отношение больше. Но вы на них не «введитесь», мы практики, смотрим всегда на dBd.

Диаграмма направленности

Антенны стараются конструировать таким образом, чтобы они имели максимум коэффициента усиления (принимали и передавали) в заранее выбранном направлении. Это свойство называется направленностью. На анимации приведен динамический чертёж сложения-вычитания возбуждаемой в вибраторе и переизлучённой рефлектором и директором радиоволн. Зелёным цветом обозначена результирующая радиоволна.

Характер излучения антенны в пространстве описывается диаграммой направленности. Кроме излучения в основном (главном) направлении, существуют побочные излучения — задние и боковые лепестки.

Диаграмму направленности передающей антенны можно построить, поворачивая ее и измеряя напряженность поля на фиксированном расстоянии и не изменяя частоту передачи. Эти измерения преобразованные в графическую форму дают представление в каком направлении антенна имеет максимальный коэффициент усиления, т.е. полярная диаграмма показывает направление, в котором концентрируется энергия, излучаемая антенной в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В радиолюбительской практике это наиболее сложный вид измерений. Проводя измерения в ближней зоне необходимо учитывать ряд факторов влияющих на достоверность измерений. Любая антенна кроме основного лепестка имеет еще и ряд боковых лепестков, в диапазоне коротких волн мы не можем поднять антенну на большую высоту. При измерениях диаграммы направленности в диапазоне КВ боковой лепесток отразившись от земли или от ближнего здания может попасть на измерительный зонд, как в фазе так и в противофазе, что приведет к ошибке в измерениях.

Диаграмма направленности есть и у простых проволочных антенн. Например у диполя — восьмерка с глубокими провалами в диаграмме, что не есть хорошо. То же самое у популярной антенны Inverted V.

Если все хорошо помнят учебники по радиотехнике или Ротхаммеля, то инвертед ви (диполь) имеет восьмерочную диаграмму. Т.е. есть глубокие провалы. А если поменять положение полотен, поменять местами одну пару (сдвинуть полотна одной антенны например под углом 90 градусов), то диаграмма начинает приближаться к условно говоря толстой сардельке. Но самое главное — пропадают провалы, а диаграмма «округляется». У диполя достаточно изменить угол между половинками. А если сделать у волнового диполя этот угол равным 90°, то с некоторой натяжкой диаграмму излучения можно назвать круговой.

Полоса пропускания

Как правило, различают два класса антенн: узкополосные и широкополосные. Очень важно, чтобы в рабочем интервале частот поддерживалось хорошее согласование и заданное усиление. Полоса пропускания антенны не должна меняться при перестройке по частоте передатчика или приемника. К узкополосным антеннам относятся все простые резонансные антенны, а также направленные такие как «волновой канал” и «квадрат”. Меня, как заядлого телеграфиста, вполне устраивают антенны с полосой 100 кгц, но есть универсалы, любители SSB, поэтому производители антенн стараются обеспечить полосу пропускания равную ширине радиолюбительских участков. Например, антенна волновой канал” на радиолюбительский диапазон 14 МГц должна иметь полосу пропускания не менее 300 кГц (14000 — 14300 кГц) и к тому же хорошее согласование в этой полосе частот. Широкополосные антенны отличаются большим диапазоном изменения частот, в котором сохраняются рабочие свойства антенны, во много раз превосходящим в этом отношении резонансные системы. К ним относятся логопериодические и спиральные антенны.

Коэффициент полезного действия (КПД)

Часть подводимой к антенне мощности излучается в пространство, а другая часть в проводниках антенны превращается в тепло. Поэтому, антенну можно представить как эквивалентное нагрузочное сопротивление состоящее из двух параллельных составляющих: сопротивления излучения и сопротивления потерь. Эффективность антенны характеризуется ее КПД или отношением полезной (излучаемой) мощности к суммарной мощности, подводимой к антенне. Чем больше сопротивление излучения по отношению к сопротивлению потерь, тем больше КГIД антенны. Совершенно очевидно, что хорошие электрические контакты и небольшие омические сопротивления (толщина элементов) – это хорошо.

КСВ

Как видите, этот параметр интересует нас в поледнюю очередь и не является главным. (Не дай бог вам подумать, что его плохому значению можно не огорчаться. Если КСВ более двух – это плохо). Если антенна настроена в резонанс и в ходе настройки мы скомпенсировали ее реактивность, и согласовали с фидером питания по сопротивлению, то КСВ будет равен единице. Только не используйте в качестве КСВ-метра встроенный в трансивер прибор. Он скорее индикатор. Плюс ко всему не всегда вылючается автотюнер. А мы ведь хотим знать правду. 🙂 И еще не забудьте про симметрирование (см. выше). Известно, что можно запитывать антенны коаксиальным кабелем любой длинны, на то он и несимметричный коаксиальный кабель, но в случае, когда по одному кабелю запитывается две антенны, лучше убедиться, что для обоих расчетных частот длинна кабеля кратна полуволне.

Например, для частоты 14,100 длина кабеля должна быть:

100 / 14,1 х 1; 2; 3; 4 и т.д. = 7,09м; 14,18м; 21,27м; 28,36м и т.д.

Для 21,100мгц соответственно:

100 / 21,1 х 1; 2; 3; 4 и т.д. = 4,74м; 9,48м; 14,22м; 18,96м; 23,70; 28,44 и т.д.

Обычно народ считает приоритетным минимальную длину фидера, а если просчитать немного большие длины, то мы увидим, что для диапазонов 15 и 20 метров первая «кратность» наступит при длине кабеля 14,18 и 14,22 метра, вторая, соответственно, 28,44 метра и 28,36 метра. Т.е. разница в 4-ре сантиметра, длинна разъема PL259. 🙂 Этой величиной пренебрегаем и имеем один фидер для двух антенн. Просчитать «кратную длину» фидера для диапазонов 80 и 40 метров для вас теперь не составит труда. Если мы не забыли про симметрирование, теперь мы можем настраивать антенну с уверенностью в том, что фидер не вносит никаких помех в чистоту эксперимента. Очень хороший вариант два двойных Инвертед Ви на двух мачтах: 40 и 80 + 20 и 15 метров. С таким вариантом (ну еще GP на 28 мгц на случай если будет прохождение) EN5R выезжает практически во все экспедиции.

Ну, вот теперь мы вооружены теоретическими знаниями о свойствах антенн и адекватно можем воспринимать советы по их исполнению и настройке. Конечно же всё теоретически, потому что вам на месте видней. Самый популярный среди антенн у радиолюбителей – диполь. Итак, исходные условия: мы можем поднять-опустить диполь в течении получаса и много раз в день. Тогда, скорее всего, нет смысла тратить время на предварительную настройку его на земле: это нетрудно будет выполнить для его работы на высоте подвеса. Из предварительных теоретических познаний вам понадобится только сведения о том, что рабочая частота диполя вблизи земли с подъемом «уйдет» вверх на 5-7 процентов. Например, для 20-ти метрового диапазона это 200-300 кгц.

Для настройки в резонанс с рабочей частотой обычного диполя можно использовать (кроме системы опустить-отрезать-поднять) или свип-генаратор (многие знают этот прибор под именем ГКЧ), или ГИР или, на худой конец, ГСС и осциллограф. Понятно, что если таких приборов нет, то придется настраивать полотно диполя в резонанс с помощью обыкновенного индикатора поля, или как его еще называют – зонд. Это обычный диполь с длинной полотен не менее чем в десять раз меньше чем расчетная длинна самой антенны, подключенный к выпрямительному мосту (лучше на германиевых диодах – будет реагировать на меньшее напряжение), нагруженному на обычный стрелочный прибор – микроамперметр с максимальным размером шкалы (чтобы лучше видно было). Лучше будет если зонд будет с контуром(фильтром) на рабочую частоту, чтобы не настроиться на мобилку соседа, и с усилителем. Например такой. Понятно, что подгоняем длину диполя по максимуму его излучения на рабочей частоте. Минимум КСВ в этом случае должен образоваться автоматом. Если нет, вспоминаем про симметрирование. Если не помогает и значение КСВ всё еще высокое – придется вспомнить о способах согласования. Хотя это бывает очень редко.

Следующая по сложности композиция – несколько диполей по одному кабелю. Ну, про кабель читайте выше, а про полотна следует знать следующее: для их минимального влияния одного на другой их следует растягивать под углом в 90 градусов. Если такой возможности нет, то после коррекции длинны одного, скорее всего, придется корректировать и другой. Несколько inv V. по одному кабелю – вариант описанный выше и отличается только тем, что «подровнять» КСВ к минимальному значению можно регулируя угол наклона полотен в вертикали (к мачте), что, конечно, проще, чем изготовление согласующего устройства и даже проще очередной подгонки динны полотна.

Итак, выясняется, что должна выполняться последовательность действий – сначала антенну настраивают в резонанс, а затем добиваются минимального КСВ в необходимой полосе частот. Всё это справедливо для простых дипольных антенн. И очень усложняется, в случае если антенна многоэлементная. В этом варианте без специальных приборов не обойтись, так как следует настроить не только систему с несколькими неизвестными, но еще и добиться вполне определённых направленных свойств.

Настройка включает в себя измерение основных параметров антенны и коррекцию их путем подгонки линейных размеров элементов антенны, расстояний между элементами, настройки согласующих и симметрирующих устройств. Совет: доверьтесь специалистам. Как говорил известный белорусский коротковолновик Владимир Приходько EW8AU, «настраивая антенну только по КСВ, можно из антенны сделать хорошую согласованную нагрузку для выходного каскада передатчика. Он хорошо будет работать в нормальном режиме, только антенна при этом может иметь плохую диаграмму направленности, низкий коэффициент полезного действия, часть мощности будет расходоваться на нагрев элементов антенны и антенно-фидерного тракта и самое неприятное, что может быть для радиолюбителя – это помехи телевидению».

Что еще почитать по теме:

Антенна UA6AGW на диапазон 40м | RUQRZ.COM

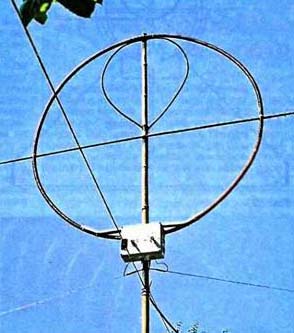

Не сложная конструктивно и простая в настройке антенна была спроектирована для работы в диапазоне 40 метров. При соответствующей коррекции размеров элементов она может работать практически на любом KB диапазоне. Антенна относится к классу Crossed Field Antenna (CFA) — антенн на скрещенных полях, которые, подчиняясь общим законам физики отличаются от классических способом формирования фронта волны излучения. Теоретические предпосылки, послужившие основой к созданию этой антенны. разработаны шотландскими профессорами М. Хейтли и Б. Стюартом.

При просмотре в очередной раз настольной книги коротковолновиков изложенная К. Ротхаммелем логическая цепь в статье о преобразовании резонансного контура в магнитную антенну мне показалась незавершенной:

Радиолюбитель DL1BU наглядно представил формирование магнитной кольцевой антенны. Сначала рассматривается параллельный колебательный контур (рис. 1а).

При возбуждении такого контура на резонансной частоте его электрическая энергия колеблется между конденсатором (электрическое поле) и катушкой (магнитное поле). Поля обоих типов концентрируются в этой замкнутой системе, почти не выходя за ее пределы.

Если в замкнутом колебательном контуре (рис. 1а) развести пластины конденсатора (рис. 16), ранее замкнутая система оказывается разомкнутой и между пластинами возникает электрическое, преимущественно ближнее поле. Так как электрическое поле распространяется во внешнее пространство. можно говорить, что данный колебательный контур представляет собой электрическую антенну. Она соответствует сильно укороченному вибратору с концевой емкостью, известному как элементарный диполь, или диполь Гэрца.

Вернув пластины конденсатора в прежнее положение и растянув витки катушки так, чтобы из ее провода образовалось кольцо, получим магнитную рамочную антенну (рис. 1в).

Исходя из логики работы CFA, следует, что рамку, излучающую в основном магнитную составляющую, нужно оснастить элементами, способными излучать электрическую составляющую электромагнитной волны. И действительно, было бы логично конденсатор, образованный лучами, использовать для излучения электрической составляющей сигнала.

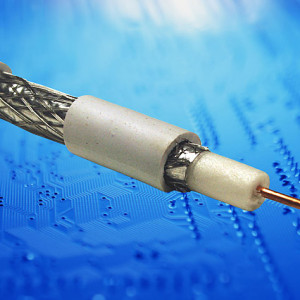

Антенна, выполненная в соответствии с электрической схемой, изображенной на рис. 2, по распределению тока и напряжения (и это проверено экспериментально) соответствует неразрывному полуволновому излучателю, и в кратком виде её работу можно описать так: Рамка, находясь в зоне максимального тока, формирует магнитную составляющую электромагнитной волны излучения, а лучи антенны, находящиеся в зоне максимального напряжения, — электрическую составляющую волны. Контур, образованный внутренним проводником рамки и конденсатором С1, расширяет рабочую частотную полосу антенны, обеспечивает синфазность этих составляющих и, тем самым, работу антенны в CFA режиме.

Конструкция антенны представлена на рис. 3. Рамка выполнена из радиочастотного коаксиального кабеля, применяемого для устройства фидерных линий при строительстве станций сотовой связи. Его наименование по документам — «кабель коаксиальный 1″ гибкий LCFS 114-50 JA, RFS (15239211)». Его внешний проводник выполнен в виде медной гофрированной трубы диаметром около 25 мм, внутренний проводник — медная трубка диаметром около 9 мм (фото на рис. 4, ниже). Черная ПВХ оболочка с кабеля удалена, и его внешний проводник покрыт несколькими слоями бесцветного лака марки «ХВ».

Полагаю, рамку также можно выполнить из спортивного обруча или металлопластиковой водопроводной трубы. Потребуется только поместить внутрь проводник подходящего сечения, исключив при этом возможность его перемещения внутри трубы (например, с помощью изоляционных шайб), и обеспечить хороший гальванический контакт с лучами и конденсатором.

Лучи антенны удобно использовать в роли оттяжек при её установке. Изначально у автора они были выполнены из антенного канатика диаметром 3 мм, но по прошествии нескольких дождей он настолько почернел и позеленел, что был заменен луженым многожильным медным проводом приблизительно такого же диаметра без изоляции. Также можно попробовать применить один провод от двухпроводного полевого кабеля П-274.

Конденсатор С2, подключенный к внешнему проводнику рамки, — двухсекционный КПЕ емкостью 12…495 пФ от старого радиовещательного приемника. Чтобы исключить влияние скользящих контактов ротора, к рамке подключены выводы статорных пластин, при этом секции КПЕ оказываются включенными последовательно, а емкость уменьшается вдвое. При указанной длине лучей для настройки антенны в резонанс достаточно ёмкости конденсатора 50…100 пФ. Можно также заменить переменный конденсатор постоянным и настройку антенны производить подборкой длины лучей. Но такой способ представляется слишком хлопотным. Так как конденсатор включен на участке с небольшим напряжением, требования к его электрической прочности невысоки. Конденсатор С1, подключенный к внутреннему проводнику рамки, — типа «бабочка».

Оба конденсатора размещены в герметичной пластиковой коробке подходящих размеров, приобретенной в магазине электротоваров (рис. 5).

Петля связи с антенной изготовлена из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, по которому она питается. На конце кабеля и в месте, отстоящем от него на 1900 мм, удалена внешняя изоляционная ПВХ оболочка, а в середине этого отрезка на длину 10 мм удалена и оболочка, и внешний проводник — оплетка (рис. 6). Внутренний проводник припаивают на конце кабеля к оплетке. Затем этот конец кабеля накладывают на второй участок с удаленной внешней изоляцией и припаивают к нему. Полученную петлю (кольцо) прикрепляют к верхней части рамки антенны (рис. 6), которая, в свою очередь, закреплена на бамбуковом шесте высотой 5,5 м с помощью нейлоновых кабельных стяжек.

Для настройки антенны требуется минимум приборов — трансивер, КСВ-метр, индикатор напряженности поля или неоновая лампа. П-контур трансивера следует предварительно настроить на эквиваленте нагрузки на максимальную отдаваемую мощность в середине диапазона 40 метров (при последующей эксплуатации антенны конденсаторами П-контура можно будет в некоторой степени её подстраивать).

Подключают антенну к трансиверу, устанавливают ротор конденсатора С1 в положение, соответствующее ёмкости приблизительно 10 пФ, и конденсатором С2 настраивают антенну в резонанс по максимальной громкости принимаемых сигналов. Затем измеряют КСВ антенны в рабочей частотной полосе. Минимум КСВ в антенне совпадает с максимумом резонанса, поэтому проблем с настройкой нет. У автора при указанных размерах и высоте установки полоса пропускания антенны превышает 150 кГц при КСВ не более двух.

Также можно включить трансивер на передачу и настроить антенну по максимальному показанию индикатора напряженности поля или по максимальной яркости свечения неоновой лампы, поднесенной к одному из лучей.

Антенна прошла длительный цикл климатических испытаний. В зимнее время на её долю достались снегопады и обледенение, а также весьма серьёзные ветры, которые случаются в нашей местности едва ли не каждую зиму. Видимо, небольшая высота установки и применение неметаллической (бамбуковой) мачты избавили от проблем. Толщина обледенения достигала полутора сантиметров. Но к моменту, когда появилась возможность проверить работоспособность антенны в условиях обледенения, изоляторы уже успели оттаять, хотя вся остальная часть была покрыта добротной коркой льда. Как ни странно, это не отразилось на работоспособности антенны и её параметрах.

Беда пришла, откуда не ожидал. Подготавливая антенну к зиме, я старательно уплотнил все швы и соединения силиконовым герметиком. И как оказалось, зря. Частые зимние оттепели и повышенная влажность воздуха вызвали обильное образование конденсата в коробке с конденсаторами, что с течением времени привело к замыканию конденсатора С2. Проявилось это возрастанием КСВ до 5…6. Проблема разрешилась после удаления заглушек нижних отверстий в монтажной коробке (кстати, воды вытекло изрядное количество). Когда коробка и конденсаторы высохли, антенна опять заработала. Назад я эти заглушки не поставил, и подобной проблемы больше не возникало.

В процессе экспериментов с антенной было установлено, что:

1. При переключении лучей антенны к противоположным выводам витка рамки прием полностью прекращается. Отсюда можно сделать вывод, что необходимые фазовые соотношения образуются у лучей только со «своей частью рамки». Другими словами, рамка активно участвует в формировании диаграммы направленности. По мере увеличения длины лучей провал в диаграмме (в горизонтальной плоскости) уменьшается вплоть до полного исчезновения, и она приобретает вид эллипса, вытянутого в плоскости антенны. При повороте антенны на 90 град, уровень принимаемого сигнала на дальних трассах падает на 1,5…2 балла.

2. Угол вертикального излучения антенны уменьшается с увеличением длины лучей. То же происходит и при увеличении наклона лучей. Это хорошо определяется по уменьшению уровня сигнала ближних и увеличению уровня сигнала дальних радиостанций. При указанных на рис. 2 длине и угле наклона лучей радиостанции, расположенные ближе трехсот километров, не слышны либо их сигналы значительно ослаблены.

3. Увеличение длины лучей с пяти до восьми метров повышает уровень принимаемых сигналов на 6… 10 дБ, что несколько непропорционально и явно превышает увеличение сигнала, которого следовало ожидать. Причины непропорционального увеличения сигнала, видимо, объясняются образованием гребня падающей волны, описанного в [3]. Если это так, то описываемая антенна является первой конструкцией, использующей этот эффект! Чем длиннее лучи (в разумных пределах — не более 1/4 длины волны), тем шире полоса пропускания антенны и меньше напряжение на конденсаторе С2.

4. При изменении высоты установки рамки (от двух до четырех метров по нижней кромке) КСВ изменяется от 1,3 до 1. Для компенсации потребовалось увеличение емкости конденсатора С2 менее чем на 10 пФ. В остальном характеристики антенны остались прежними, не считая уменьшения угла излучения из-за увеличенного наклона лучей. Экспериментально установлено, что высоты установки примерно 1/8 длины волны достаточно, чтобы практически полностью исключить влияние эемли.

5. На работу антенны не влияет перемещение массивных металлических предметов или людей даже при высоте лучей над землей около двух метров. Она мало подвержена помехам вообще, и грозовым в частности. Удавалось без особых проблем работать в разгар грозы.

Уровень шума антенны при условии размещения на одной из центральных улиц города не превышает 4…5 баллов.

На основе всего вышеизложенного можно сделать ряд выводов. Так, при указанной незначительной высоте подвеса антенна, несомненно, превосходит волновой диполь, установленный на высоте четырех метров над крышей пятиэтажного здания.

На основании пунктов 1 и 2 экспериментальных наблюдений можно считать, что антенна, несомненно, относится к классу CFA, в котором формирование потока излучения происходит непосредственно у её элементов, а не на удалении, как у классических. Видимо, этим и объясняется малая чувствительность антенны к изменению высоты установки и наличию проводящих предметов непосредственно под антенной.

На основании пункта 2 с помощью несложных геометрических расчетов можно определить, что угол максимального излучения антенны в вертикальной плоскости равен 25 град. Фактор умножения для вертикального лепестка пренебрежимо мал по сравнению с фактором умножения для основного лепестка. В этом отношении, как ни странно, эта антенна соответствует полуволновому диполю, установленному на высоте 1/2X (для диапазона 7 МГц это 20 м). Оптимальные углы возвышения для диапазона 40 метров лежат в пределах 12…40 град. При высоте мачты 5,5 м в вертикальной составляющей диаграммы направленности зенитное излучение практически отсутствует. Вместе с тем, при высоте мачты 3,5 м и длине лучей 5 м, расположенных параллельно земле, антенна позволяет проводить как местные, так и относительно дальние радиосвязи.

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости не имеет ярко выраженных минимумов, и антенна позволяет работать во всех направлениях.

За более чем годовое время эксплуатации антенны совместно с SDR-трансивером мощностью 100 Вт было проведено множество радиосвязей практически со всеми странами Европы, многими странами Азии и Африки. Наиболее экзотическими для меня являются связи с Азорскими и Карибскими островами, островом Цейлон, северными территориями Австралии, Бразилией, ну и,конечно, Японией.

После установки антенны на высоту 8м к вышеперечисленным странам добавились Индонезия, США, Гана, Венесуэла и редкая (для меня) связь с радиостанцией, находящейся в локаторе АО-42.

Александр ГРАЧЁВ (UA6AGW)

Что еще почитать по теме:

Маловысотная эффективная антенна | RUQRZ.COM

Удивительное — рядом. Об этом невольно задумываешься, знакомясь с оригинальным взглядом на привычные предметы и явления. Так, с первых шагов развития радиосвязи повелось устанавливать антенны как можно выше. А вот Лев Алексеевич Всеволожский, UA3IAR, попробовал сделать обратное — расположить антенну как можно ниже, на высоте чуть более полуметра. Тем не менее, результат получился очень обнадеживающий — антенна не только работает в диапазоне 80м, но и демонстрирует неплохую эффективность

Всем коротковолновикам и «уквистам» известно, что высоко подвешенная антенна «работает лучше», чем размещенная низко над проводящей поверхностью. Однако само понятие «работает лучше» требует уточнения. Даже сравнительная оценка эффективности приема (передачи) двух разных антенн зависит от расстояния между корреспондентами и состояния ионосферы. Поскольку при проведении радиосвязей приоритет отдается дальним корреспондентам, представляется целесообразным сравнивать эффективность работы антенн по значениям коэффициента усиления при малых вертикальных углах излучения. К сожалению, эти данные (особенно на KB) практически никогда не могут быть получены экспериментальным путем, их приходится определять расчетными методами. В настоящее время, в связи с появлением компьютерных моделирующих программ, в частности, программы MMANA, эти задачи стали доступны большинству радиолюбителей.

Результаты такого анализа для трех антенн 80-метрового диапазона (3,6 МГц) — полуволнового диполя, подвешенного на высоте 20 м; такого же диполя на высоте 40 м и низко расположенного «треугольника» — приведены в таблице. Диполи оптимизированы по КСВ, «треугольник» — по минимуму реактивной составляющей сопротивления. Анализ выполнен для случая реальной земли с диэлектрической проницаемостью 13 и проводимостью 6 мС. Материал — медный провод диаметром 2 мм.

Как следует из этого анализа, диполь на высоте 20 м является весьма малоэффективной антенной. Значительно лучшие параметры получаются при 40-метровом подвесе, что, вообще-то, предсказуемо. Однако сооружение мачт высотой 20, а тем более 40 м зачастую является невыполнимой задачей. Подвес антенны на высоте 10…12 м еще больше ухудшает ее параметры. Применение антенны Inverted V не дает какого-либо преимущества.

Если еще уменьшать высоту подвеса, то на высотах менее одного метра обнаруживаем увеличение интенсивности излучения под малыми вертикальными углами. Так, полуволновый диполь, расположенный на высоте 12 см над РЕАЛЬНОЙ землей, имеет параметры лучше, чем диполь на 20-метровой высоте (правда, при этом существенно уменьшается сопротивление антенны, что приводит к необходимости применения согласующего устройства). Как показывает анализ, этот эффект достигается только при наличии реальной земли, обладающей достаточно низкой проводимостью. При идеальной земле низко расположенная антенна вообще перестает работать.

На основе данного анализа была сконструирована антенна на диапазон 80 м. Антенна представляет собой равнобедренный треугольник, большая сторона которого имеет длину 41 м, а две малые — по 22,5 м. Большая сторона подвешена на высоте 0,6 м, угол, образованный малыми сторонами — на 21 см над уровнем крыши стандартного «хрущевского» дома с плоской крышей из железобетонных плит, покрытых рубероидом. Материал — медная проволока диаметром 2 мм. Растяжки — из капронового шнура. Питание подводится к середине большой стороны.

Результаты моделирования антенны приведены в третьей строке таблицы. Как видно, антенна по значениям усиления при малых вертикальных углах несколько превосходит полуволновый диполь, подвешенный на высоте 40 м. Несмотря на горизонтальное расположение антенны, ее излучение имеет преимущественно вертикальную поляризацию (при малых вертикальных углах). Сопротивление антенны Z=5,6+j1,6 Ом. Антенна эксплуатируется в течение нескольких лет и зарекомендовала себя достаточно хорошо. При соответствующем согласовании антенна может работать также и в диапазонах 40, 20, 15 и Юме усилением при вертикальном угле излучения 10 соответственно 8, 13, 13 и 12 дБи. Следует иметь в виду, что при расчете антенны, размещенной вблизи поверхности земли, программа MMANA может дать существенную погрешность. В связи с этим полученные количественные данные можно рассматривать лишь как ориентировочные.

В заключение — несколько практических советов. Антенна может быть достаточно хорошо согласована с 50-омным кабелем с помощью симметрирующе-согласующего трансформатора сопротивлений 9:1. Стороны антенны не должны провисать на величину более 10 см, поэтому антенну необходимо выполнять из медного канатика со стальной жилой или ставить подпорки. Сечение используемого канатика должно быть равно 3 мм2. Применение алюминиевой (тем более, стальной) проволоки даст худшие результаты.

Этот же принцип положен в основу конструкции антенны на диапазоны 40, 20, 15 и 10 м с несколько большими значениями коэффициента усиления, но она пока не прошла всесторонней экспериментальной проверки.

Л.ВСЕВОЛОЖСКИЙ

Что еще почитать по теме:

Малогабаритная антенна диапазона 80 м | RUQRZ.COM

Без преувеличения можно сказать, что 80-метровый диапазон является одним из наиболее популярных. Однако многие земельные участки слишком малы для установки полноразмерной антенны на этот диапазон, с чем и столкнулся американский коротковолновик Joe Everhart, N2CX. Пытаясь выбрать оптимальный тип малогабаритной антенны, он проанализировал много вариантов. При этом не были забыты классические проволочные антенны, которые при длине более L/4 работают достаточно эффективно. К сожалению, такие антенны, запитанные с конца, нуждаются в хорошей системе заземления. Разумеется, качественное заземление не требуется в случае применения полуволновой антенны, но ее длина оказывается такой же, как у полноразмерного диполя, запитанного по центру.

Таким образом, Joe решил, что самой простой антенной с хорошими параметрами является горизонтальный диполь, возбуждаемый в центре. К сожалению, как уже указывалось, длина полуволнового диполя 80-метрового диапазона часто является препятствующим фактором при его установке. Тем не менее, длина может быть уменьшена примерно до L/4 без фатального ухудшения характеристик. А если приподнять центр диполя и приблизить к земле концы вибраторов, получим классическую конструкцию Inverted V, которая дополнительно сэкономит площадь при установке. Следовательно, можно рассматривать предложенную конструкцию как Inverted V 40-метрового диапазона, который используется на 80 м (см. рис. выше). Полотно антенны образовано двумя вибраторами по 10,36 м, симметрично снижающимися от точки запитки под углом 90° друг к другу. При монтаже нижние концы вибраторов должны располагаться на высоте не менее 2 м над землей, для чего высота подвеса центральной части должна быть не менее 9 м. Малая высота подвеса обуславливает эффективное излучение под большими углами, что идеально подходит для связей на расстояниях до 250 км. Самым главным преимуществом подобной конструкции является то обстоятельство, что ее проекция не превышает 15.5 м.

Как известно, достоинством полуволнового диполя, питаемого по центру, является хорошее согласование с 50 или 75-омным коаксиальным кабелем без применения специальных согласующих устройств. Описываемая антенна в диапазоне 80 м имеет длину L/4 и, следовательно, не является резонансной. Активная составляющая входного импеданса мала, а реактивная — велика. Это означает, что при сопряжении такой антенны с коаксиальным кабелем, КСВ окажется слишком высок, и уровень потерь будет значителен. Проблема решается просто — необходимо применить линию с малыми потерями и использовать антенный тюнер для ее согласования с 50-омной аппаратурой. В качестве антенного фидера был использован 300-омный телевизионный плоский ленточный кабель. Меньшие потери обеспечивает двухпроводная воздушная линия, но ее сложнее завести в помещение. Кроме того, может потребоваться подстройка длины фидера, чтобы попасть в диапазон перестройки антенного тюнера.

В оригинальной конструкции концевые и центральный изоляторы были изготовлены из обрезков стеклотекстолита толщиной 1,6 мм, а для полотна антенны использовался изолированный монтажный провод диаметром 0,8 мм. Провода малого диаметра успешно эксплуатировались на радиостанции N2CX в течение нескольких лет. Разумеется, значительно дольше прослужат более прочные монтажные провода диаметром 1,6…2,1 мм.

Проводники плоского телевизионного кабеля недостаточно прочны и обычно обрываются в точках подключения к антенному тюнеру, поэтому необходимую механическую прочность и простоту подключения линии к тюнеру обеспечивает переходник, изготовленный из фольгированного стеклотекстолита.

Схема тюнера очень проста, и представляет собой последовательную резонансную цепочку, обеспечивающую согласование с коаксиальным кабелем.

Настройка тюнера осуществляется с помощью конденсатора С1. Для QRP-варианта катушка индуктивности L1 содержит 50 витков, a L2 — 4 витка изолированного провода, намотанных на тороидальный сердечник из карбонильного железа Т68-2 (внешний диаметр — 17,5 мм, внутренний — 9,4 мм, высота — 4,8 мм, р=10). Можно использовать и катушку с воздушным сердечником, но при этом увеличатся габариты устройства.

Конструкция тюнера также очень проста. Для его изготовления применен фольгирован- ный стеклотекстолит. На припаянных к основанию боковых пластинах установлены пара клемм с одной стороны и коаксиальный разъем — с другой. Выводы L1 и С1, подключаемые к линии, не имеют соединения с общим проводом. Один конец вторичной обмотки L2 «заземлен» на плату основания и экран коаксиального разъема, а «горячий» конец этой обмотки припаян к центральному выводу коаксиального разъема Конденсатор переменной емкости может быть припаян (приклеен) к основанию или закреплен с помощью винтов, но обкладки конденсатора не должны соединяться с общим проводом.

Для настройки антенной системы с этим тюнером длина 300-омного фидера должна быть 13,7 м. При использовании другого тюнера, возможно, придется удлинить или укоротить фидер, чтобы попасть в диапазон перестройки тюнера. В связи с тем что настройка тюнера довольно «остра», желательно проверить работу устройства до подключения антенны. Эквивалентом антенны может служить зажатый между клеммами 10-ом резистор. Изменяя емкость кондесатора С1 и число витков L2, добиваются КСВ не хуже 1,5. Настройка тюнера при работе с антенной также будет «острой», поэтому вполне удовлетворительным будет значение КСВ около 2 в полосе частот около 40 кГц.

Несмотря на то что описываемая антенна была разработана для диапазона 80 м, она может использоваться и в качестве многодиапазонной. Однако простейший тюнер придется заменить на более сложный.

Joe Everhart, N2CX. — QST, 2001, 4

Что еще почитать по теме:

Антенны | RUQRZ.COM — сайт радиолюбителей.

Антенны

Антенны, антенные устройства

Кольцо — самая эффективная и распространенная конструкция рамочной антенны, так как по сравнению с прочими геометрическими фигурами оно покрывает наибольшую площадь при равных периметрах. Восьмиугольник весьма близок к кольцу по эффективности, квадрату же или ромбу свойствен меньший КПД.

Читать далее →

Основное преимущество антенн коаксиального типа — расширенная полоса частот, образованная отвесно расположенным коаксиальным кабелем с произвольным волновым сопротивлением. Нижний конец центральной жилы кабеля соединен с системой заземления, а верхний конец центральной жилы припаян к оплетке кабеля.

Читать далее →

Buddipole – антенна рассчитана на заядлого экпедиционера, работащаю на диапазонах от 40 до 2 метров. На КВ диапазонах комплект Buddipole в основном можно располагать как диполь, наклонный диполь, штыревая антенна, либо имея 2 комплекта можно попробовать сделать двух элементный вариант.

Читать далее →

Обычный полуволновой вибратор из трубчатых проводников, закрепленный на деревянной мачте. Отличительная черта этой антенны — весьма рациональный способ питания. Коаксиальный фидер выведен сквозь нижнее четвертьволновое плечо к клеммам питания.

Читать далее →

Согласующий дельта-трансформатор применяют, когда требуется питать коротковолновый вибратор через двухпроводную линию с волновым сопротивлением порядка 400-600 Ом. По аналогии с распределением полного сопротивления в полуволновом вибраторе, формирующимся из распределений тока и напряжения, при дельта-согласовании находят две точки подключения, симметрично расположенные относительно середины излучателя, где полное сопротивление равно волновому сопротивлению фидера. Раздвигая для этого провода фидера, согласующему звену придают дельтообразную форму.

Читать далее →

В последние годы актуальность грозозащит стала поменьше — оптика, беспроводные технологии, но все же все же. Если к вам в квартиру заходит кабель, и этот кабель — не оптический, гроза представляет угрозу для вашего оборудования. Если у вас есть телевизор и он подключен к общей сети — кабельное ТВ, коллективная антенна (вдруг) — к чему угодно, что находится за пределами квартиры, гроза представляет угрозу для телевизора, (причем даже бОльшую, чем для компьютера).

Читать далее →

Несложная направленная антенна диапазона 2 м может использоваться, например, в полевых условиях для повышения энергетики «хэндика». КСВ в кабеле составляет около 1.6, поэтому желательно применять кабель минимально необходимой длины.

Читать далее →

Направленная антенна, которую разработал английский радиолюбитель Leslie А. Moxon, G6XN, вследствие изгиба рефлектора и активного вибратора имеет довольно компактные размеры по сравнению с традиционными полноразмерными антеннами Yagi. Как правило, антенны Моксон устанавливаются горизонтально, но

испанский радиолюбитель Ignacio Cascante, EA2BD, предложил оригинальную конструкцию на базе антенны Моксон, в которой рефлектор и активный вибратор установлены вертикально, на одной фибергласовой 12-метровой телескопической удочке.

Читать далее →

У 600ом линии потери меньше (в ~4 раза), но чуть больше излучает и дальше надо располагать от посторонних предметов.

Избегайте настройки фидера в резонанс, т.е., длина фидера и подключенного к нему плеча излучателя не должны быть кратны полуволне, дабы не возникли синфазные волны.

Читать далее →